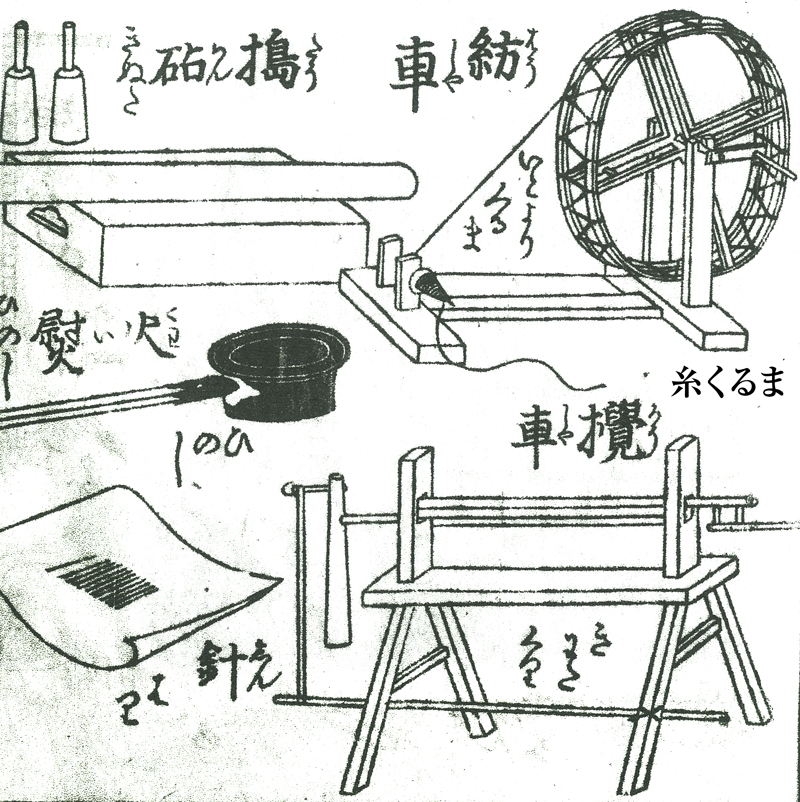

『春日権現験記絵』の表紙は、現代の最先端の技術で調査されたのです。すると、その表紙は「古石丸」の絹糸を用いて織られた布が用いられ、制作されていたことが分かりました。そこで、今回の復元修理は鎌倉時代に制作されたときと同じ技法で修理をすることになり、さらに絹布を染色するにあたっても、昔ながらの草木染めで行うようになったそうです。つまり、昔と同じ技法で、むかしと同じ色に発色をさせるためにはどうすればよいのかと、試行錯誤が続いたことで、結果的には十三年もの歳月がながれ、今に蘇らせることができたとありました。たとえば「古石丸」が作った繭から糸を紡ぐにあたっては、その糸が細くて機械で紡ぐことができず、昔ながらの竹で作った紡車(いとよりくるま)を人が回して紡いだ、とありました。

また「絹布を染色するにあたっても、どのようにすれば制作されたときと同じ色合いに染めることが出来るかと、染料の原料を探すことから始まり、その原料を何度もなんども、色々の方法で試された。はじめは失敗の連続であったが、回を重ねるうちに少しずつ目的の色合いが出せるようになり、ついに理想とする色合いを出すことができた。それは我が国の先人たちが伝えてきた知恵が途切れることなく引き継がれていたことにて完成されたと云ってよい。そのために、この絵巻物を手に取って見る者におおきな感動を呼びおこすことができるのだ。詰まるところ、大昔に献上されたときと同じ姿の絵巻物が、玉手箱から出てきたかのように真新しい姿として蘇ったのです。ですから、この巻物を観る人に感動を呼び起こすことが出来るのです」と、ありました。

『春日権現験記絵』は、時が来れば再び京都に戻り、次の時代へと末永く引き継がれて行き、わたしたち日本人の心を豊かにしてくれるものだと信じています。そこには我が国の良き伝統文化に触れることができるだけでなく、その伝統文化を基軸にした新たな文化を創造し今に伝えている、京都の町の人々がいらっしゃることを誇りに思います。

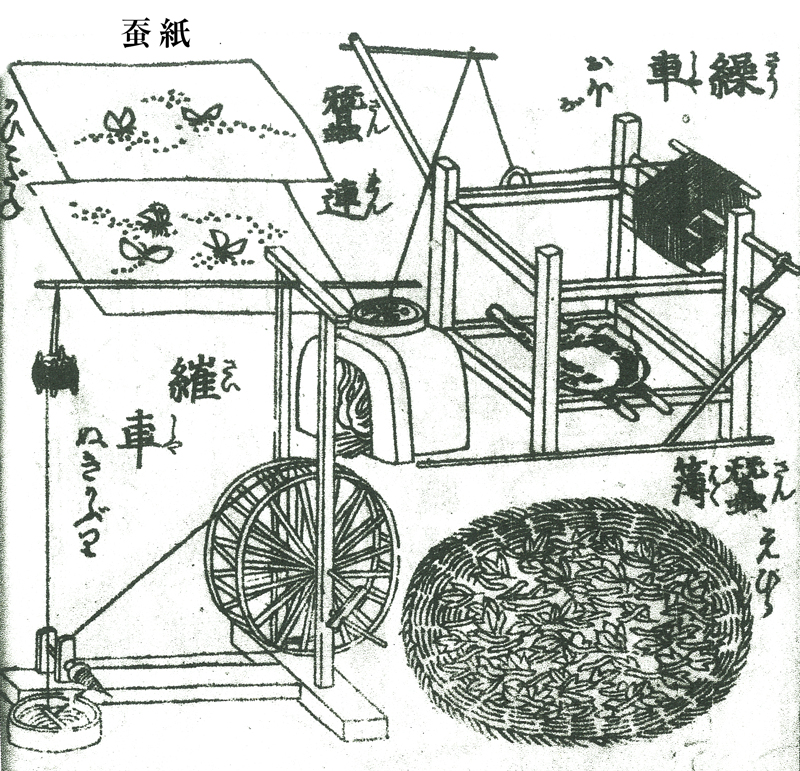

ところで、蚕が吐く絹糸を産業として継続するためには、「かいこだな」と呼ばれる蚕室で、繭から抜け出して成虫となったカイコガが産卵した卵を、時が来て蚕が幼虫として生まれるまで保存しておく必要があります。

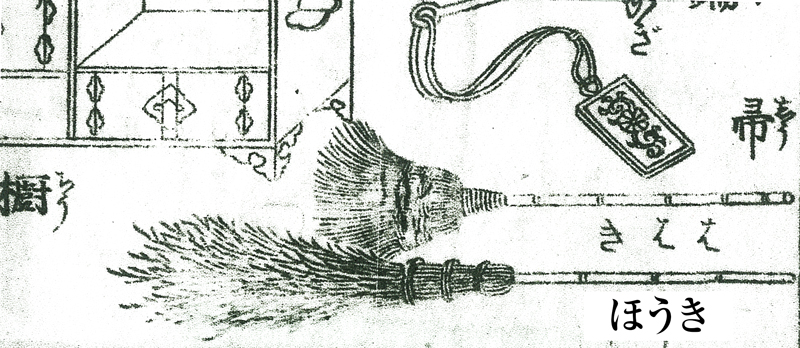

さらに説明すると、繭を破って出てきたカイコガは、蚕室に置かれている紙のあちらこちらに卵を産みつけます。その卵をやさしくホウキで掃き集め、紙の上に均等につけておき、卵から幼虫が孵卵(ふらん)するまで保存します。そのとき蚕の卵を掃き集めるために小さなホウキが用いられました。そのホウキを「玉箒(たまほうき)」と呼び習わしてきました。また、「玉箒」は、おおむかしはお正月の初子(はつね)の日に、蚕室(さんしつ)を掃き清める儀式に用いた特製のホウキを指すこともありました。この時はホウキの根元に小さな玉をくくり付けた糸が取り付けられていました。この「玉箒」には我が国の先人たちの思いが詰めこまれているだけでなく、我が国の精神文化に今でも大きな影響をあたえています。

我が国は、昔から今に至るまで、「ホウキ」と「クマデ」は一対として用いてきました。それは「高砂の物語」をもって語られてきました。また、その物語を目で見える姿としたものに、「島台(しまだい)」、またの名を「洲浜台」と呼ばれる台の上に、黒松と赤松の飾り物を置き、その下に翁(おきな)と媼(おうな)の人形を配したものがあります。

この飾り物の、翁は熊手、媼は玉箒を、手に持ち立っています。この置物は、「高砂の物語」を意匠化したもので、祝儀袋に掛けられている「金銀の相生(あいおい)結び」は、翁と媼の姿を更に単純化したものであると云うことをご存じでしょうか。

そこで、祝儀袋を取り扱っている文具店では、現在どのような祝儀袋が取り扱われているのかと文具店の棚を見てみると、カラフルな水引で立体的に鶴や亀などのおめでたい意匠を施したものが、数多く並べられ売られていました。最近の若者たちの間では、一見しただけで豪華に見える水引飾りが施された祝儀袋に、人気があるとのこと。そのことは悪いことではありませんが、若者たちに「ホウキ」と「クマデ」が一対として用いられてきた意味を語り聞かせてやることができれば、きっと金銀の相生結びが掛けられた祝儀袋を用いると思います。ただ、金銀の相生結びが施された祝儀袋は、シンプルなだけに、我が国の先人たちが込めてきた深い思いが込められていることを理解することが出来ず、そのことを知らない若者たちには、自分たちの思いが一見しただけで伝わりやすい豪華なものを用いているのだと思います。これも時代の流れなのでしょう。そのような中にあって、「金・銀の水引で、相生結びが施されている祝儀袋も、根強い人気があり多くの方にお買い求めいただいています」と、店主の方から話しを聞かされて、少しホッとしました。

「相生結び」は「あわじ結び」とも呼び習わしてきました。「相生結び」の語源をたずねるため古書を開き、その言葉が意味するものとはどのようなものが含まれているのかを探っていくと、その昔、宮中や公家たちの間で親しい相手に贈り物をするとき、台に載せて贈った仕来りにたどり着くことができます。

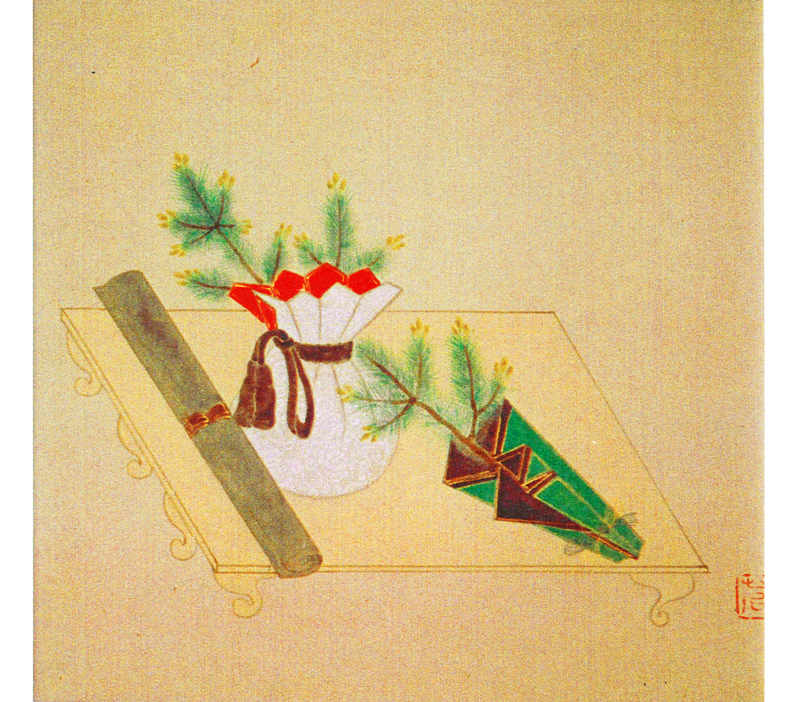

むかしは、贈り物を贈るとき、むき出しにして贈るのではなく、いろいろの嗜好を施して贈られていました。たとえば室町時代の宮廷では、年中行事が数多く執り行われてきました。その年中行事に合わせて色々の物が、幕府や公家たちから贈り届けられていたのです。そのとき贈られた様子を絵図として著したものに、『花鳥のつかい』と題する折帖が私の手元にあります。

宮中行事の中には、季節の折節に「節会(せちゑ)」とよばれる行事が、執り行われていました。この行事は「節供」とも呼ばれ、季節の変わり目に、お祝いをする日を定め、執り行われていました。「節会」が執り行われるその日は、天皇が紫宸殿におでましになられ、天皇にお仕えする人々が皆集められて、酒や肴を振舞われたとありました。たとえば、正月の節会では、松飾りをすることが習いとされていました。ですから、前の年の暮れに、正月の節会に用いる生け花の花材が、お歳暮として贈り届けられていました。そのとき贈られた若松の根元は「花包み」で包み、白木の花台に載せて贈り届けられていたのです。さらに説明すると、若松の根元は花包みで包み、白木の飾台に載せて贈り届けたのです。現代風に言えば、お正月祝いをするための花材をラッピングし、お歳暮として贈り届けられていたと云ってよいでしょう。

絵図を観ると、若松の根元は花包みが施されていました。この花包みの色紙は、表が萌黄色、裏が紫色の、二色の色紙を重ねあわせ、習いにしたがい折形(おりかた)にそって折られていました。

ここでは若松が白木の飾台に載せられていました。ですから、色紙の色は必然的に若松に因んで、表が萌黄色、裏が紫色の「松重(まつかさね)」の重色目(かさねいろめ)にして、「松包み」の折形にそって折られ、その根元がほどけないように水引で蝶結(ちょうむす)びに結ばれていました。色紙を二色重ねることを「重色目(かさねいろめ)」と呼び習わしてきました。ここでは、お正月にちなんで白木の飾台に若松が載せられていました。

若松の横には、お正月元旦に頂く「屠蘇酒(とそさけ)」に用いる、「屠蘇散」が袋に入れられ載せられていました。この袋の重色目はお芽出たいお正月にちなんで、表が白、裏が紅の、「一重梅(ひとえうめ)」と呼ばれる梅重にされていました。また、左の巻物にはお正月にふさわしい歌や、お正月にちなんだ挨拶文が書き綴られていました。竹にちなんだ歌が書き込まれていれば、「松・竹・梅」となり、お正月に贈る品物としては最高のお芽出たい贈り物だとされてきたのです。京都の町を中心に発展してきた公家の文化は、なんと奥深いのでしょうか。