このあいだ、烏丸夷川あたりを歩いていると外国人観光客と思しき方から、

「スミマセ~ン、ゴショハドコデスカ?」

と尋ねられました。英語がニガテな私ですが、日本語で話されたので安心して

「このまま200mほどあがっていけば御所ですよ」

と言いました。すると、その外国人の方は

「アガル・・・?UP・・・?」

と言ったあと、肩をすくめながら両方の手のひらを上にかざして

「OH NO!」

といわんばかりの落胆の表情をされました。

おそらく「あがって」を「上へ」つまり「空に向かえ」と解釈されたのでしょう。そら「どないせいっちゅうねん?!」となりますよね。相手の流ちょうな日本語につられて、ついつい京都流の「上ル下ル」で方向を示してしまった私が悪うございました。あわてて訂正しようとしたのですが、そのとき彼はすでに別の人に聞きにいってました・・・。とんだオモテナシをしてしまったわけですが、今回はこの京都独特のいいまわし「上ル下ル」について深堀りしてみたいと思います。

場所を表わす京都の公式。

京都市街は碁盤の目にたとえられるように、南北の通りと東西の通りによる交差点が無数にあります。その原型は平安京を造る際、中国の都市計画にならったことにあり、これを条坊制といいました。この交差点を基点に、北へ行くことを、上ル(あがる)といい、南に行くことは下ル(さがる)、東西は東入(ひがしいる)、西入(にしいる)といいます。京都人でも上ルを「のぼる」、下ルを「くだる」という人がいますが、それ間違いなんでこの機会に覚えといてくださいね。では、なぜ南北に行くことをわざわざ「上ル下ル」すなわちUpDownで表現するのか。そこにはやはり京都ならではの理由があったのでした。

平安時代、すなわち平安京では天皇が住まわれる内裏(御所)が北に位置していました。そのため北に向かうことは=天皇に向かうことを意味するので「上ル」といい、逆に南に向かう=天皇から遠ざかることを「下ル」といったことが語源とされています。昔は京都に行くことを「上洛」といいましたが、その「上」も同じ意味ですね。それとは別に「京都は北の方が標高が高い位置にあるから」という説も根強く残っていますが…。

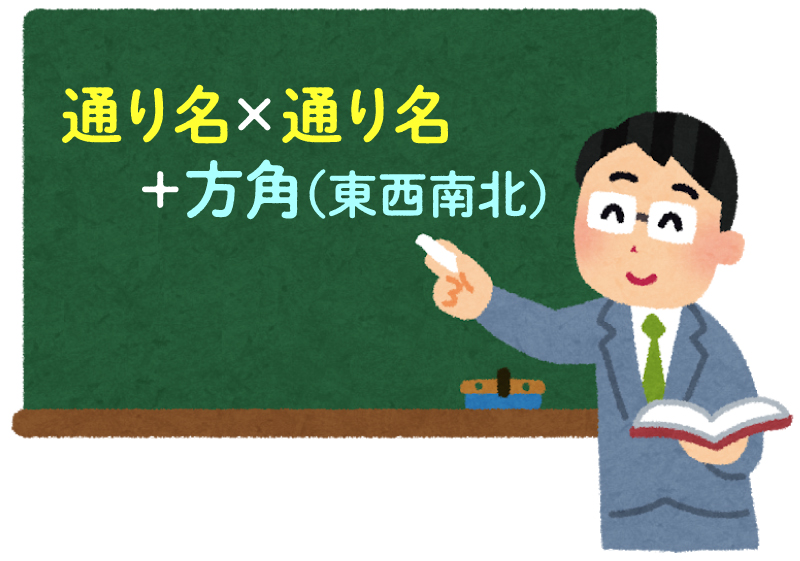

ここまで見たように京都、特に上京区・中京区・下京区では、地点(住所)を表わすときに通り名を用い「通り名 × 通り名 + 方角(東西南北)」が公式となっています。

たとえば「烏丸丸太町上ル」といえば、烏丸通と丸太町通の交差点を北に行くことを指し「そこに行けば御所がありますよ」ということが、冒頭の外国人との会話で私が言いたかったことです。

2つの通り、どっちを先にいうの?

そこで問題になるのが交差する2つの通りの並べ方、つまりどちらの通りを先にいうかです。実はこれ、けっこう難問です。ひと言でいえばケースバイケース。とはいえ、いちおうの法則はあります。上京区の通りを例に見ていきましょう。ちなみに上京区を例にしたのは、住所を「上ル下ル」で表わしている率が上・中・下京区でもっとも高いのでは?という編集部体感値によるものです。

法則その① 南北の通りが先

「堀川今出川」「烏丸丸太町」「千本中立売」など道路標識の表示は、このパターンが一般的とされています。

地図で見れば南北がタテなので、縦の通りを優先したのでしょうかね。

法則その② 主要な通りを優先

しかし、法則①に当てはまらないケースもけっこうあります。たとえば「今出川新町」の交差点標識です。法則①にのっとるなら南北の通りである新町を先にして「新町今出川」となるはずが、逆になっています。これは道路の幅が「今出川通 > 新町通」という関係から、法則①よりも道路のメジャー感を優先させたということでしょう。

法則その③ 建物が面している通りを優先

たとえば同じ堀川今出川でも堀川に面している建物であれば「堀川今出川(上ル下ル)」となり、今出川に面していれば「今出川堀川(東入西入)」となります。堀川今出川にリカーマウンテンがありますが、今出川通りに面しているので「リカーマウンテン今出川堀川店」と表示されています。

ところが!

ここで法則①②③のどれにも当てはまらない例外を発見してしまいました。堀川今出川を上った西側に「URであ~る」でおなじみの住宅都市整備公団のマンションがあります。ここの表記は「今出川堀川住宅」となっていました。南北の通りである堀川通に面していて(法則①)、かつ「堀川 > 今出川」が当てはまり(法則②)、さらに堀川通に面している(法則③)という3つの条件すべてに反して今出川が先に表記されていました。よほど今出川に思い入れがあるのか、はたまた堀川にイヤな思い出でもあるのでしょうか?

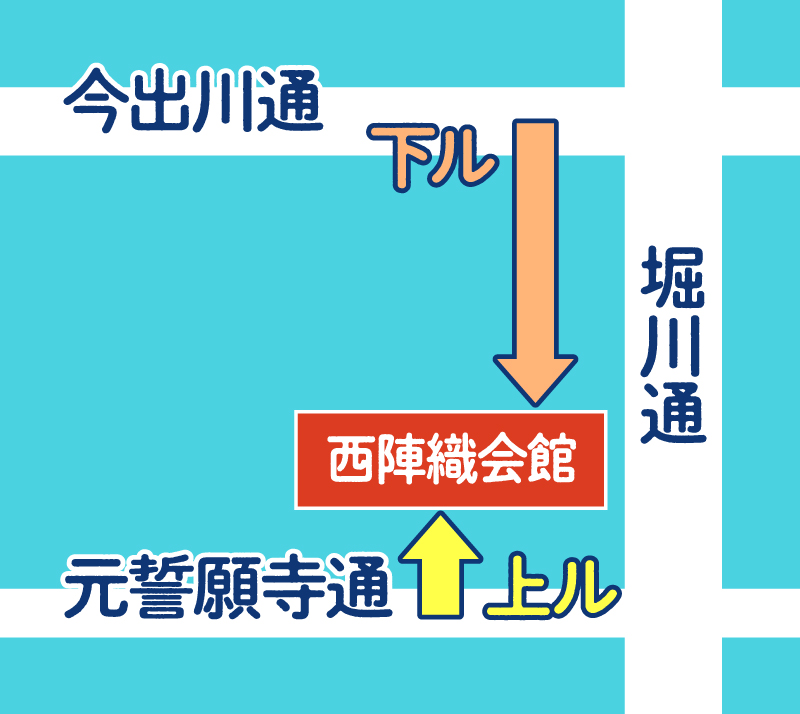

などといった例外はあれども、これでおーよそのルールが整理された訳ですが、まだ1つ残された問題があります。それは「〇〇通上ル」とその1本北にある通り「△△通下ル」は同じ場所を指す、という問題です。読解がめんどくさい文章ですね。私もどう書いていいか悩みました。たとえば西陣織会館は「堀川今出川下ル」であると同時に「堀川元誓願寺上ル」でもあるわけです。うーん、まだややこしい?すみません、私の文章力では限界です。文をとばして図をみてください。

図をご覧になれば「堀川今出川下ル=堀川元誓願寺上ル」がおわかりいただけるかと思います。この場合、役所への正式登記はともかく、通称としてはどちらを選んでもかまいません。しかし「上ル下ル」でいえば上ルを選ばれる方が多いようです。そしてここにも京都らしいこだわりがありました。知りあいの老舗織物屋さんによると「天皇さんに向かう高貴な“上ル”がやっぱり格式があってええんや」とのこと。別の社長さんは「下ルは負けるを意味する“降る”にも通じるから縁起が悪い」とも。商人さんらしい考え方ですね。

さて、そう思って先ほどの西陣織会館のホームページを見ると「京都市上京区堀川今出川南入」となっていました。下ルではなく「南入」という新バージョンの発見です。想像するに「上ルを使おうとすると“堀川元誓願寺上ル”になり、いまいち場所がピンと来ないので、メジャーな通りである今出川を使いたいが“下ル”は避けたい。そこで苦肉の策として“南入”を採用した」というのが編集部の独断臆測です。違ってたらゴメンナサイ。

バス停の名前も通り名。

さて、通り名表記といえばもうひとつ、バス停の名前がありました。市バス9番に乗ると、それこそ「堀川〇〇」という通り名×通り名のオンパレードです。そういや地下鉄烏丸線の駅名も五条~北山間は全て通り名ですよね。他府県では考えられないのでは?

ここでまた、揚げ足とりのごとく「?」なものを発見しました。その地は智恵光院中立売です。2つの通りともに道路幅もさして広くなくビミョーな交差点ですが、角地にあるスイミングスクールはけっこう有名です。さてこの交差点、道路標識では「中立売智恵光院」なのですが、バス停名は逆の「智恵光院中立売」でした。「だから何なん?それでアンタに迷惑かけた?」というツッコミが入りそうですが、不思議っちゃー不思議、統一すりゃいいのにとフツーに思います。この地はかつて市電が通っていたので、当時の名残りかなんかでは?というのが編集部の憶測です。このナゾ解きにはあらためて挑戦したいと思います。

いかがでしたか?

京都独特の通り名による住所表記と上ル下ルの言いまわしには、1200年前にさかのぼる京都の歴史と文化が凝縮されています。と同時に、それをアレンジし生活に密着させてきた京都人の知恵も込められていたのです。

さて、今回は重箱のスミをつつくイケズなお姑さんのような話が多かったですが、さいごにホッコリ話を。あちこちロケにまわるなかで、東堀川中立売下ルで早咲きの桜を発見しました。カワヅザクラといって早いものは1月下旬から開花するそうです。静岡県河津町で発見されたので、この名がつきました。「堀川と堀川通りを美しくする会」寄贈による植樹とのことでした。

世間ではコロナ騒ぎでギスギスとした空気がただよっていますが、この桜でホッコリさせてもらいました。桜には日本人の心に響かせる何かがありますよね。開花シーズンのころにはコロナ騒動が収束に向かっていますように…。

(編集部/吉川哲史)