京都人度チェック① お正月の挨拶

「3、2、1、おめでとうございま~す!!」

大みそかの夜から新年へかけて、テレビやコンサート会場、パブリックビューイングがあるところなど、日本中でお正月へのカウントダウンが行われますね。1月1日午前0時、日付が変わった時点でみんなが新年のあいさつを交わしますが、実は、京都のお正月はまだ来てません。

「え?なんで?」て思う人、多いかもしれませんね。そやけど、私はこのカウントダウンで「おめでとうさん」言うたことないんです。これも京都の文化の大きな特徴なんですよ。

さて、ここで最初の京都人度チェック!

「いつ、お正月の挨拶を始めますか?」

日付が変わった時点ではないと言いましたよね?

そしたら、いつ??

他にそんな区切りあります?

タイミングがわかりませんよねぇ?

ここで1つ、先に押さえとかんとあかんのは、お正月の意味。

お正月とは、「新しい年の歳神様を迎えること」。

歳神様というのは、初日の出とともに来られます。みなさん富士山とかに上ってご来光を拝むのは、そのとき現れた歳神様を拝んでることになります。それを考えると、まだお日様が昇ってない夜中は、まだお正月やない。「おめでとうさん」ていうのは早いということなんです。

しかし、1月1日も大体が太陽が昇ってから起きますよね。ということは、起きたときはもう歳神さんが来たはるわけです。そやけど、うちでは1月1日の朝、初めて顔を合わせたときの挨拶は「おはよう」なんですよ。

子どもの頃、お正月の朝起きた時、母の顔を見て「あけまして…」て言おうと思ったら、母が一言

「まだ言うたらあかん!!」

もう朝から「おめでとう」言いたくてウズウズしてるんですよ。お年玉もらわんなんし、挨拶は早めにすませときたい。

でも、だれに会っても「おはようさん」「おはよう」…

すました顔して朝の挨拶だけ。

そこで私は母に聞いたもんです。

「歳神様はもう来たはるので言うてもええはずやんか!」

するとおもむろに母が答えました。

「あんた、年の初めにそんな寝ぼけ顔で挨拶するつもりか?」

そして

「ボケてからに、全然目ぇ覚めてへんやんか!はよ顔洗(あろ)てきよし!」

と新年早々怒られました。いやお正月からそんな怖い顔せんかてええのに…

とんだやぶへびでしたが、要は

「新年の挨拶は、きっちり準備してそれぞれの支度が済まんとあかん」

ということなんですね。

ということで、正解はその条件に合う時、つまり

「お正月の朝起きて、家族が食卓に揃いお雑煮を食べる前」

ということになります。

お祝いの言葉も変わってる!

その時、うちではちょっと変わったお祝いの仕方をします。

それぞれのお祝い文句を皆口々に言い合うのです。

まずは家長のお父さんから挨拶を開始。

「○○(奥さん)お祝いやす」と最初は奥さんの名前を言ったあとに「お祝いやす=おめでとう」と付けます。

そして「○○(子どもの名前)お祝いやす」と続き、そのあとまだ子どもがいたら、大きい子から小さい子へ順番に言っていきます。一人ずつ「お祝いやす」を付けるので、子どもが多いと大変!

そして最後に言うのが

「大福お祝いやす」。

あ、これ「だいふく」ちゃいますよ、「大福茶」の「おおふく」です。

小さい頃は、誰に言うてるのやろ、て思いましたが、まぁこれは「家族全体が幸福になるようお正月を祝いましょう」みたいな意味でしょうか。

そしてこれをみな順番に言うんですね。

子どもの頃は子どもは私一人だったので、父が言い、母が言い、そして私が

「お父さんお祝いやす、お母さんお祝いやす、大福お祝いやす!」

と言って、初めてお雑煮にお箸をつけることができたわけです。

ホンマ食べるまで長かった!!

京都人度チェック② 京都の門松

さてこの歳神様、「あ、ここ入ろ」とかいう思い付きでなんとなく家に入って来やはるのと違います。目印が付いているお家を探して入らはるのですよ。その目印とは何かというと、門松や松飾りなんですね。

一般的な門松は、みなさんが買わはる松竹梅が揃っているものですが、京都のはちょっと違うのを使います。ご存じでしたか?

そこでまたまた京都人度チェック。

②京都特有の門松は何というでしょう?

今回は先に正解を出しましょうね。

正解は「根引松(ねびきまつ)」。

平安時代の貴族がお正月に野に出て、松を根ごと引き抜いてお家に飾らはったのが始まりやそうです。花屋さんの店頭に置いてあることが多いですが、知らんかったら「なんでこんんな根ごと生けるのやろ?」って思ってしまいそうですね!

根引松は雄株と雌株があって、向かって右に雄株、左に雌株を飾るのですが、そこまで厳密にやったはるところ、少ないかもしれません。一般的な門松は竹も梅も入っててものすご華やかやけど、根引松はそれと比べてなんとなく貧相な感じがしがちで、正直、若い頃はあっちにしたいな~と思うこともありました。しかし由緒ある飾り方やと知って、最近は「やっぱり京都のお正月は根引松や!」と思えるようになりました。

街角で見かける根引松はいかにも旧家、というお家が多いですが、お寺さんはほぼこれですね。こんなふうに飾ってありますよ。

今はお正月は7日まで、と考えるところも多いですが、上京では小正月の15日まで飾るお寺もまだまだ結構あります。

ちょっと細かいこというと、ほんまは水引は「赤白」と違って「赤金」やそうです。こんな水引が荒物屋(雑貨屋)さんに置かれてますよ。

昔の作り方のままなのか金箔が取れやすくて、結んでたら手に金がいっぱい付いてしまいます。これだけはどうにかしてほしいですねぇ。

しかしこれもほんまに見かけんようになりました。昔からの荒物屋さんにはあるのですが、それも荒物屋さんが潰れていくのでどんどん無くなる。そのうちできひんようになるのとちゃうかとすごい心配です。荒物屋さんにも頑張ってほしいですが、私らもこれを守って使い続けていかなあきませんね!!

京都人度チェック③ 鏡餅

さてもう1つ、「歳神様、中に入って来てくださいよ」ということで、

目印であり、お供えでもあるものが玄関入ったところにあります。

鏡餅ですね。京都では「お鏡さん」といいます。

関東とはずいぶん違うらしいことは、実は最近知りました。

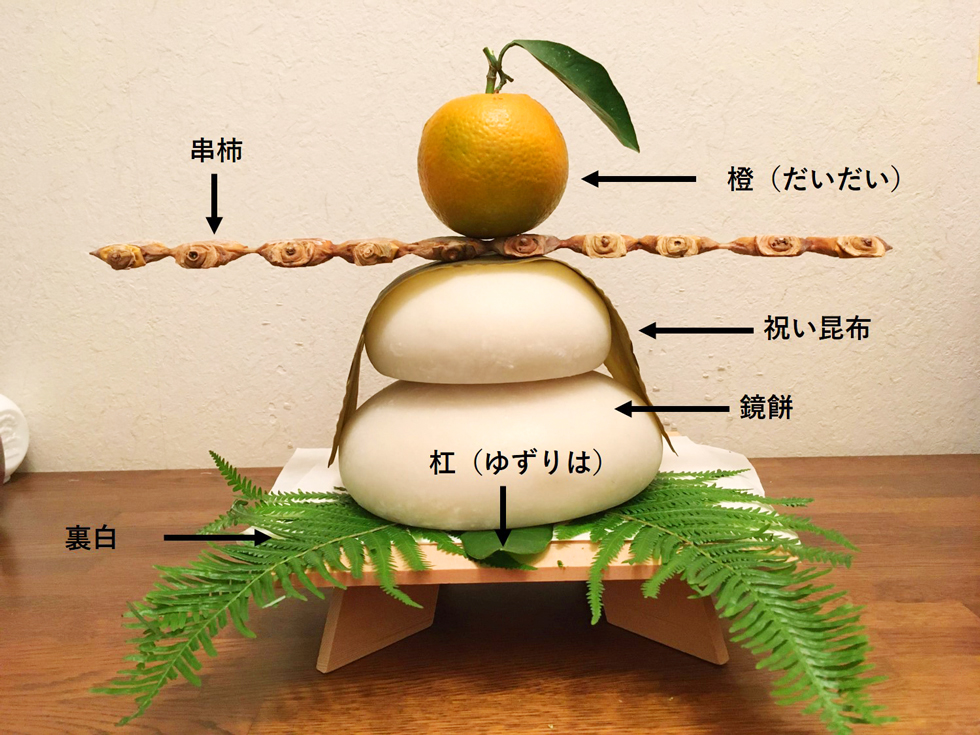

こちらでは、上からこの順番で重ねています。

橙(だいだい)

串柿

祝い昆布

鏡餅

杠(ゆずりは)

裏白

では、鏡餅で3つめの京都人度チェック!

③京都の鏡餅でよそと違うところはどこ?

これ、2つあると思うんです。

まず1つ目は、関東の方はもう写真を見たらすぐわかることですね!

はい、正解は、「祝い昆布と串柿」。

裏白と杠(ゆずりは)は共通してますが、関東では祝い昆布も串柿もないと知ってビックリしました。ほんで、ちょびっとだけ「飾るの楽でええな。」て思いましたね。

飾り方は、よその地方と比べても同じところがあったりマイナーな違いやったりしますが、実は2つ目、大きな違いがあるのわかりますか?

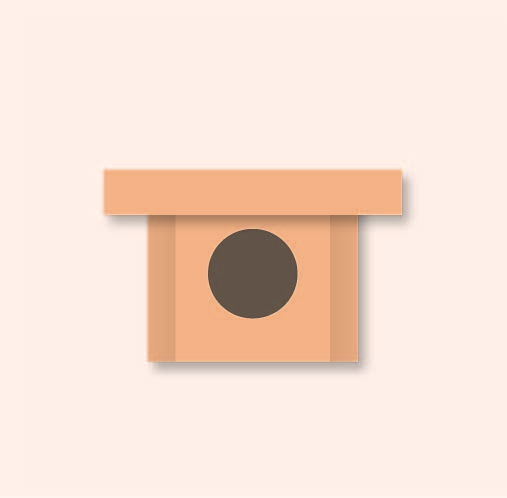

それは「三方(三宝)」!

三方というと、思い浮かぶのはこの形。

うちにはないのでイラストですが…

京都のはあきらかに背が低い!

私は小さい頃、これしか知りませんでした。大小、あるいは大中小揃っていることが多くて、子どもの時それを両手に持って踊っては怒られてましたよ!

この形の三宝、よそではほとんど見られません。ネットで検索しても出てこない。2枚歯というのはあるんですが、これは4枚歯。

他の京都人もホンマにこの背の低い三方を使ってたのか心配になったので、試しに京都の友人たちに尋ねてみると、

「昔は京都式のこれだった」

「今はスーパーで関東式のを買ったので違うが、天井収納庫を探せばあるはず!」

と、ほとんどがこの京都式を知っていました。

ただし、この言葉のように、今使ってない人が多いんですよ。

なんでかというと、新しいのに替えようと思っても、スーパーに売ってへんからなんです。

残念ですよねぇ!京都式のものが京都のスーパーに無いなんて。こういうのホンマに多いんですよね!あぁこうやって文化が途切れて行くのかぁ…っていつも膝折れる思いで打ちひしがれます…

ま、気を取り直して。

これはご存知ですか?

こんなふうに飾るミニミニ鏡餅があるんですよ。

雪だるまみたいでしょ!

これは「星付きさん」といいます。普通のお餅にさらに小さなお餅がくっついた形。

神様は玄関まできてもろたら、次はもっと奥に入っていただきたいですよね。

そこでこの星付きさんを台所やトイレ、お風呂といった水回りに置くのです。それで神様にミニミニ鏡餅めがけて奥へダーッと来てもらう、という企てですな。小さいし置きやすいし、とっても便利。これは、昔からあるスーパーなら必ず販売されてますよ!

もっと丁寧にされるところでは、「輪飾り」という藁で作ったものに葉付きみかんや裏白・ユズリハなどを付けて、星付きさんの上に飾るお家もあります。これも名前があって、「ちょろけん」て言うんですよ。

もともとは江戸時代にあった大阪のお正月の門付け芸から来ているそうなんです。福禄寿の張りぼてをかぶるらしく、太い寸胴の形をしてるけれど、京都のちょろけんはかなり変形したあとなんでしょうね。京都に入ってから細くなったのか?文化も地域を変え時代を経ると変わっていくのでしょうね!

そんなこんなで、なんとか歳神様に家を見つけてもろて、ご挨拶をしたらいよいよお雑煮とおせちをいただく時間。もちろんそこにも京都の習わしがある!

次はお正月のお料理の京都人度チェックですよ!