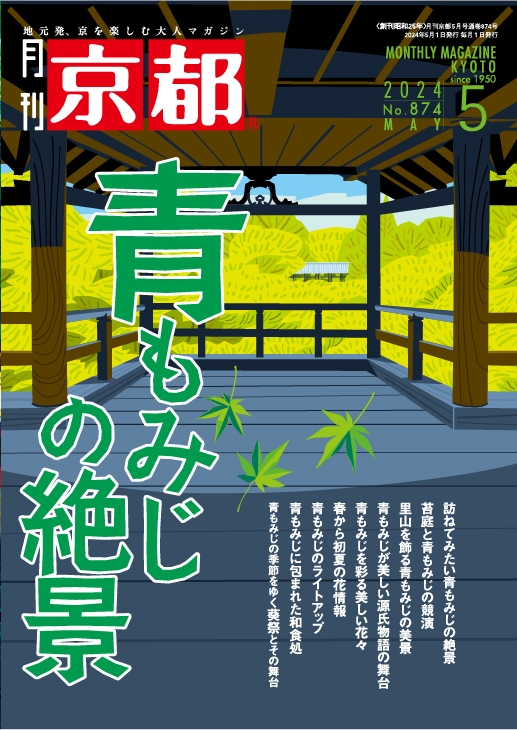

『京都府立植物園』と『京都コンサートホール』:文化都市施設

植物園から賀茂川沿いは京都マラソンのコースにもなっている。上賀茂神社から賀茂川右岸を下って北山通を東に進み、高野川で折り返してきたランナーは、植物園の北山門から入ってワイルドガーデンを南下し、くすのき並木を西行。観覧温室の横を北上し、なからぎの森を反時計回りに回って賀茂川門から出る。途中、祇園の芸舞妓さんたちの応援を受け、疲れも吹っ飛ぶことだろう。北山通に戻ったランナーは、北山大橋を渡って加茂街道を下り、北大路橋の手前で河川敷に降りて丸太町橋まで川沿いを一気に下る。この間ランナーは、車両を止めることなく、北大路橋、出雲路橋、葵橋、出町橋、賀茂大橋、荒神橋をくぐって丸太町橋の手前で道路に上がってくる。川沿いを緩やかに下るこの区間は、後半戦とはいえ爽快な走りが期待できることだろう。

植物園と賀茂川は、一体となって京都の大舞台を演出している。

北山通から下鴨中通沿いのアプローチを通って、1995(平成7)年竣工の『京都コンサートホール』に向かった。このホールができたときはまだ北山駅が終着駅だった。地下鉄烏丸線は81(昭和56)年に京都駅―北大路駅間が開業し、北山駅まで延伸されるのは9年後のこと。国際会館駅まで開通したのは97(平成9)年だから7年間終着駅だったわけだ。

『京都コンサートホール』は、1978(昭和53)年の世界文化自由都市宣言の具体化事業であった。同時に平安建都1200年記念事業としても位置付け、21世紀に向けて飛翔する京都を象徴する意味が込められた。そこで建築設計はコンペで選ばれた。このコンペでは槇文彦・磯崎新・石井和紘・阪田誠造・高松伸という我が国の建築界を代表する5名の建築家が作品を競い、川崎清氏が委員長を務める審査委員会で磯崎新氏の設計案が選ばれた。この時の5作品は、イタリアのヴェニス・ビエンナーレ建築部門に出展されるほどのレベルの高さであったという。竣工は平安建都1200年の翌年であった。

そこで磯崎氏の設計説明書を紐解いてみよう。まずこのホールの構成として簡明な幾何学的基本形を採用したという。シューボックス(靴箱)形状の大ホールの直方体、小ホール(アンサンブルホールムラタ)の円筒形とそれに内接する六角形、半透明のガラススクリーンで囲まれたホワイエの立方体の骨組みがそれだ。その間隙は、霞がたなびくように曲面を埋め込んだという。この曲面をマリリン・モンロー・カーブと説明書は呼んでいる。

これら3つの配置では場所の固有性として3つの軸を抽出。大ホールの軸線が平安京の条理の真北、ホワイエの骨組みは北山通沿いの磁北、小ホールが賀茂川沿いの亥(い:十二支の一つ、北北西)の方向を軸線としており、土地の特性が建物配置に表れている。

特徴的なのは大・小ホールの舞台側を下鴨中通側にむけ、ホワイエを道路から奥まった西側に置くことによって、開放性と落着きが求められるホワイエが植物園に面していることだ。北山駅からのアプローチでは、敷地後方の大ホールの前にある円筒形の小ホールを西に雁行させ、道路から奥まったところにあるエントランスに来場者を導いている。

北山駅からコンサートホールに向かうといぶし銀の大きな円筒形が目に入り、近づくにつれ壁面で水平にたなびくモンロー・カーブが右手の入口へと誘う。プロムナード南面の水盤状の池といぶし銀の壁面が相まって枯山水庭園とも見て取れる前庭を進むと、少しずつ気分が高揚してくる。中に入って螺旋状のスロープを上がっていくと、名門ヨハネス・クライス社製のパイプオルガンがある大ホールと小ホールへと導かれていく。

ここから先は実際に音楽体験していただくこととし、次にコンサートホール北側の『陶板名画の庭』に向かった。この庭は建築家・安藤忠雄氏が設計した、屋外で鑑賞できる世界で初めての絵画庭園。睡蓮・朝《モネ》、最後の審判≪レオナルド・ダ・ヴィンチ≫など名画の美しさをそのままに再現した陶板画8点が展示されている。竣工は平安建都1200年の年で、京都コンサートホールより1年早い。

このころ北山通沿いは高松伸氏らの現代建築が多く建ち並び、最先端のファッショナブル・ストリートとして大変注目されていた。

「さよなら京都市電」京都市交通局 1978年

「京都市コンサートホール(仮称)設計競技作品集」京都市文化観光局 1992年

「京都府立植物園 97年の歴史①-あの土地は『内国博覧会会場』予定地だった-」松谷茂著 Kyoto Love. Kyoto 2020年

京都府立植物園HP(施設紹介・園内マップ)

京都府立大学HP(大学の沿革)

京都コンサートホールHP(施設紹介)

京都府立陶板名画の庭HP

関連する記事

松田 彰

松田 彰

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団 アドバイザー

京都大学工学部建築学科卒、同大学院修了

一級建築士

1957年生まれ

1982年4月から京都市勤務

2018年3月に京都市都市計画局建築技術・景観担当局長で退職

2018年4月から2023年3月まで京都市文化財保存活用・施設整備アドバイザー

2023年7月から現職

著書:「花街から史跡まで 散歩でハマる! 大人の京都探訪」(リーフ・パブリケーション)

「いろいろ巡ろ! 京都の文化都市施設」(KLK新書)

共著:「京都から考える都市文化政策とまちづくり」(ミネルヴァ書房)

「『京都の文化的景観』調査報告書」(京都市)

|京都市文化財保存活用・施設整備アドバイザー|西京極/文化都市施設/運動公園

アクセスランキング

人気のある記事ランキング

(京都府立京都学・歴彩館所蔵,立命館大学アート・リサーチセンター画像提供)