ご乗車ありがとうございます!タクシードライバーの井上と申します。

本連載「タクシードライバーと行くひみつの京都案内」は、井上が知っているようで意外と知らない京都を、ご案内する企画です。 皆様をディープな京都へとご案内致します。第一回目となる今回のスポットは、「平安神宮」。「な〜んだ、有名やん!」と仰る方も多いと思います。ですが、平安神宮にはこちらに書ききれないほど、面白いエピソードがたくさんあるのです。

それでは、さっそくひみつの京都観光に出かけましょう!

大きな鳥居が見えてきましたね!

平安神宮といえば、大きな鳥居を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は鳥居、創建当初の明治28年(1895年)にはなかったのをご存知ですか?

この鳥居が作られたのは、昭和3年(1928年)、昭和天皇の即位の礼の際に、隣にある「京都市京セラ美術館」と共に計画されたものなのです。美術館の正面玄関のプレートに、今もよく見ると、うっすらと「大禮(礼)記念」の文字が残っているんですよ。

また、平安神宮のあるこの辺りを「岡崎」と言うのですがが、この岡崎という呼び名の由来は、北に吉田山、別名、・神楽岡(かぐらおか、神様が楽しむ岡と言う意味)」という岡がありまして、その先っぽにあるから岡崎と呼ばれているのです。

この辺は、古くから白川の水に恵まれ、白河上皇が院政政治の拠点にしたり、江戸時代には交通の要にある東海道に近いことから、多くの藩邸も建てられたりと、とても繁栄した場所だったんですよ。

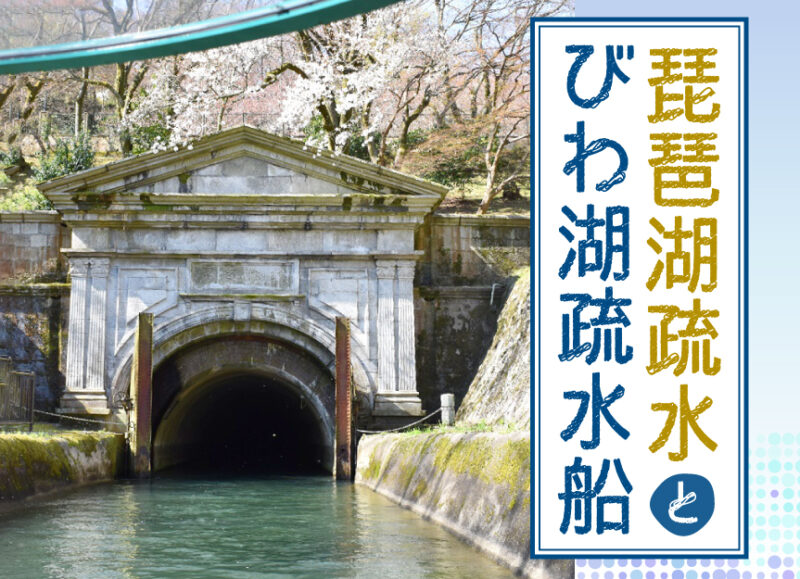

ところが、明治天皇が東京に遷都なさってから、人口が10年間で10万人減るなど、一時期危機的な状況になりました。しかし第3代京都府知事の北垣国道(きたがき くにみち)が、当時まだ学生であった田辺朔郎(たなべ さくろう)の卒論を採用して、明治23年(1890年)琵琶湖疏水を完成させ、京都を水で潤すだけでなく、水運、水力発電なども行いました。京都検定では、そんな質問もあったなぁ。

さらに、5年後の明治28年(1895年)には、平安遷都1100年を記念して「第四回内国勧業博覧会」を開催し、日本で初めて路面電車を走らせるなど、見事に京都の復活を成し遂げました。

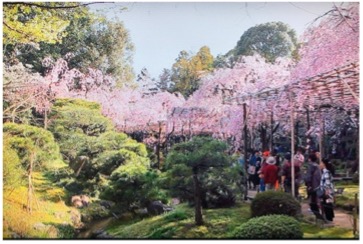

その時の京都館が今の平安神宮として現存しているんです。平安京の大内裏の朝堂院を8分の5に再現したもので、特徴の一つとして緑釉瓦(奈良時代〜平安時代は、格式高い屋根)が使用され、特にしだれ桜の季節には、ピンクと鮮やかな緑のコントラストが大変素晴らしく、訪れていただきたいスポットの一つです。

また、ちょっとマニアックにはなりますが、大正天皇の即位式が京都で行われたのを記念して大正4年に開催された「大典記念京都博覧会」の時の門柱・電灯台座もひっそりと残っていたりもします。

平安神宮では当初、平安京を遷都した桓武天皇のみをお祀りしていたのですが、後に平安京内で過ごした最後の天皇である孝明天皇を合祀するにあたり、社殿を大きくする必要がありました。そこで、今までの社殿を「長岡天満宮」に移築し、大きく作り直したのが今の社殿になるのです。

ちなみに、平安京が遷都された10月22日に執り行われるお祭りが時代祭です。桓武天皇の平安時代から、孝明天皇の江戸時代までの行列が、再現される大きなお祭りです。

ちょっと話が長くなりましたが、中へと入っていきましょう。

こちらの大きな門が「鷹天門」です。

実際の平安時代に、門の上に掲げられた扁額の文字を書いたのは、弘法大師「空海」なんです。ところが扁額を掲げてから、「鷹」の字の一番上の点が抜け落ちていることに気付き、なんと空海は、下から筆を投げて点を打ったんです。そこから、「弘法も筆の誤り」という言葉が生まれたと言われています。

境内に入り、目の前に見える段を「龍尾檀(りゅうびだん)」と言いまして、平安時代には龍尾壇を登って大極殿に近づくことが許された者は、高い位階を任じられた一部の限られた貴族のみとされていました。今日は、貴族になったつもりで段を上がってお詣りしましょう。

お詣りをしたら、一度振り返って見てください。

そうこの景色が、縮小版とはいえ平安貴族が見た、正に大極殿から朱雀大路までに至る眺めなのです。なんだか、それだけでタイムトリップしたような気分になりますね。

それでは、「神苑(しんえん/神社の境内。また、神社に付属する庭園)」に参りましょう。

まずは「南神苑」から。こちらで有名なのは、春には見事に咲き乱れる「八重紅しだれ桜」。谷崎潤一郎の『細雪』にも登場する桜です。この桜は元近衛家「糸桜」を津軽藩が持ち帰り育て、再度京都に寄贈したことから「里帰り桜」とも呼ばれています。

さらに奥へ進みましょう。

一見場違いに思えますが古い「路面電車」が見えてきました。

通り過ぎそうになりますが、私はこの路面電車は京都を象徴する大切な物の内の一つと考えています。これは先ほどご紹介した、琵琶湖疎水の水力発電によって走らせた「第2号電車」。令和2年(2020年)に重要文化財に指定されたものなんです。京都は、古より新しいものを取り入れ、何度もイノベーションが繰り返されてきました。この電車を見ていると、今の京都の伝統は、そういったことが積み重ねられた結果あるのだと、思いを馳せてしまいます。

足元にも注目してみましょう。

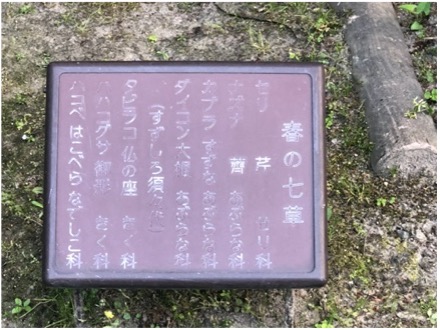

この神苑の中では、王朝文化の物語(古今和歌集、枕草子、源氏物語など)に登場する草木を、約200種が栽培されています。春の七草はよくご存知かと思いますが、秋の七草の覚え方をお教えしますね。〈お・す・き・な・ふ・く・は〉と覚えましょう。

・お“女郎花”

・す“ススキ”

・き“桔梗”

・な“撫子”

・ふ“フクバカマ”

・く“クチナシ”

・は“萩”

となります。

次は、「西神苑」へ。

神苑は、水の流れの下流から、上流に向かって歩くのが正式な歩き方です。こちらは、6月に池畔に200種2000株もの花菖蒲が咲き誇ることで有名です。近くには睡蓮も咲いていて、両方の花を楽しむことができます。

神苑をよく見るとビューポイントに、石が配されています。「立ち見ポイント」「座ってみるポイント」へ行って、眺めてみましょう。

ここから中神苑に向かうには、このように石組みした川の流れに沿って進むのですが、ここでちょっと視線を落として川を見てみてください。実はコチラ、視点を変えると深い渓谷に見えるよう設計してあるんです!職人技の素晴らしさを感じますね。

「中神苑」に着きました。

こちらにある「臥龍橋(がりゅうきょう)」といわれる飛び石は、天正年間に豊臣秀吉が造営した三条大橋と五条大橋の橋脚の石材を使っています。

初夏には、光格天皇遺愛の杜若「折鶴」や「睡蓮・河骨(こうほね)」といった花も楽しめます。

次に向かう「東神苑」途中に、琵琶湖疎水からの取水口があります。

こちらには、大小の石を配列して「水の音」を奏でる演出が施されているので、ぜひ立ち止まって耳を済ませてみてください。

東神苑には平安神宮の象徴的な建物「泰平閣(たいへいかく/橋殿)」があります。「紅しだれ桜コンサート」の会場としても、よくポスターなどで見覚えのある景色ですね!実はこの橋殿、京都御所から下賜された建物(元京都博覧会会場のパビリオン)なんです。(明治4年(1871年)に西本願寺ではじめて博覧会が開催されて以降、何度か場所を変えて博覧会が開催されました)

橋殿を抜けると、先程の三条五条大橋の石柱や、「尚美館(しょうびかん)」といわれる貴賓室(非公開)などがございます。

苑内の桜の開花の頃合いをみて始まります。桜みくじを出す日時は決まっておらず、毎年桜の開花時期に合わせて備え付けるそうです。

桜が散ったら終了してしまう期間限定、春限定のおみくじで、大吉などの代わりに、「つぼみ、つぼみふくらむ、咲き初む、三分咲き、五分咲き、八分咲き、満開」の7段階で吉凶を判じてくれますので、春には是非チャレンジしてみましょう。

いかがでしたか!?

本日のご案内は、ここまでとなります。

またの次回のご乗車を、心からお待ちしております。

ありがとうございます。

ちょこっと寄り道

*平安神宮のほど近く、懐紙専門店「辻徳」さんへ

‘懐紙‘といえば、懐に和紙を忍ばせ、茶道や書道などで使うイメージがありますが、こちらでは日常の生活の中で、様々な用途をご提案されています。

「敷く」「拭く」「包む」「贈る」「愉しむ」など、そのアイデアの広がりは無限大!

大鳥居を下り(南行)仁王門通りを渡ったすぐ東側。

お詣りのお帰りに、是非お立ち寄りください。

「辻徳(つじとく)」 ℡075-752-0766

京都市左京区円勝寺町91 グランドヒルズ岡崎神宮道101

10:30~18:00 日曜定休