前回、「花の道は、〝共棲〟の言葉が含みもつ意味を、〝生け花〟という目に見える形で表してきた。たとえば『両瓶簀』と題する抛入れ花がそれに当たる」と話しました。ここに、「両瓶簀」と題する抛入れ花を載せておきます。

『立華訓蒙図彙』所収 同書は、元禄九年(1696)、版元の萬屋彦太郎によって出版された花書で、全六巻。 同書の見どころは、2〜5巻の抛入れ花にある。足利義政をはじめ、千利休、古田織部、小堀遠州と云った、茶人たちが生けた抛入れ花を今に伝いている。

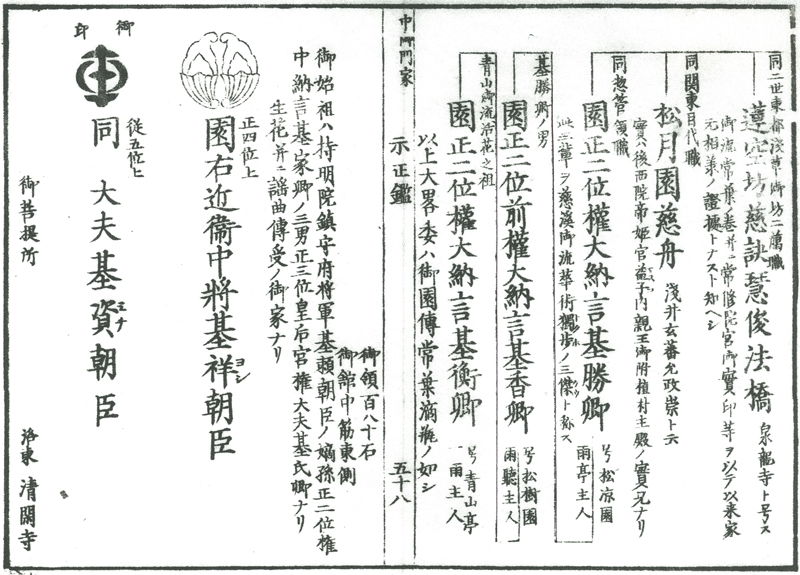

「両瓶簀」は『立華訓蒙図彙』に載せられていました。同書は六巻を一組とする花書で、その表紙には『立華訓蒙図彙』と墨摺りした題箋が貼られていました。六巻の末尾には「元禄九年(一六九六)、大坂本町壱丁目 萬屋彦太郎判板」と記されていたことから、同書は萬屋彦太郎という者が元禄九年に出版した花書であることが分かります。当時の本屋は、現代の出版社、及び小売店に貸本屋を兼ねていたと伝えられていますので、萬屋彦太郎とは本屋の店主であったと思われます。

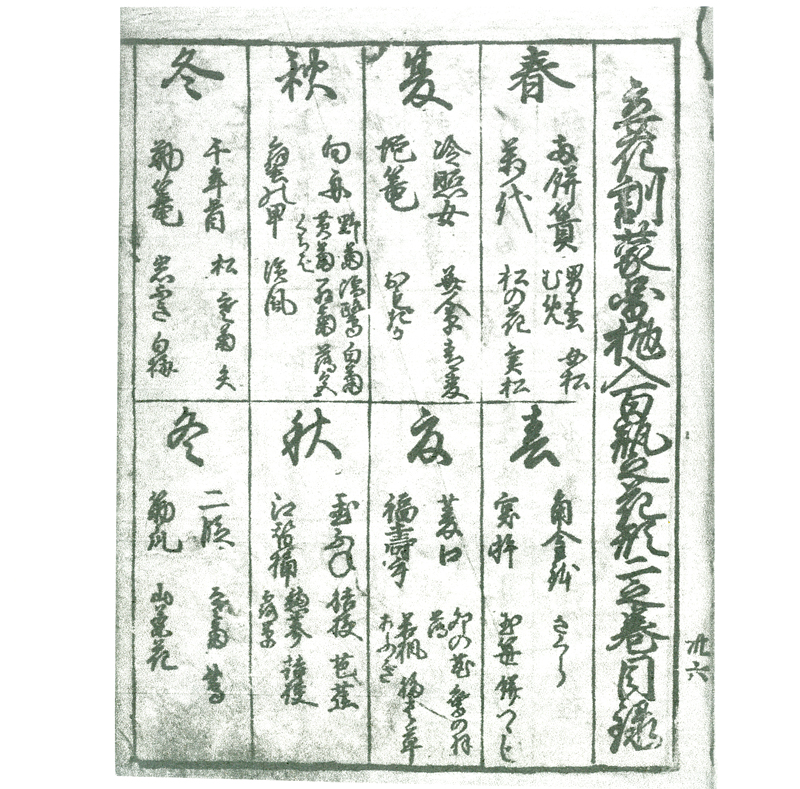

『立華訓蒙図彙』は、六冊の内、二巻から五巻までの四冊は「抛入(なげい)れ花」の作品を載せていました。二巻の内題には「立花訓蒙図抛入百瓶之花形」と記したあとに目禄をのせていました。そこには、春・夏・秋・冬の四季に分類された抛入れ花に題名を付け、載せられていました。

『立華訓蒙図彙』所収 同書、二巻の索引。春・夏・秋・冬と、四季に分けられ、おおむね古い順に並べられて載せられている元禄九年(1696)年刊。

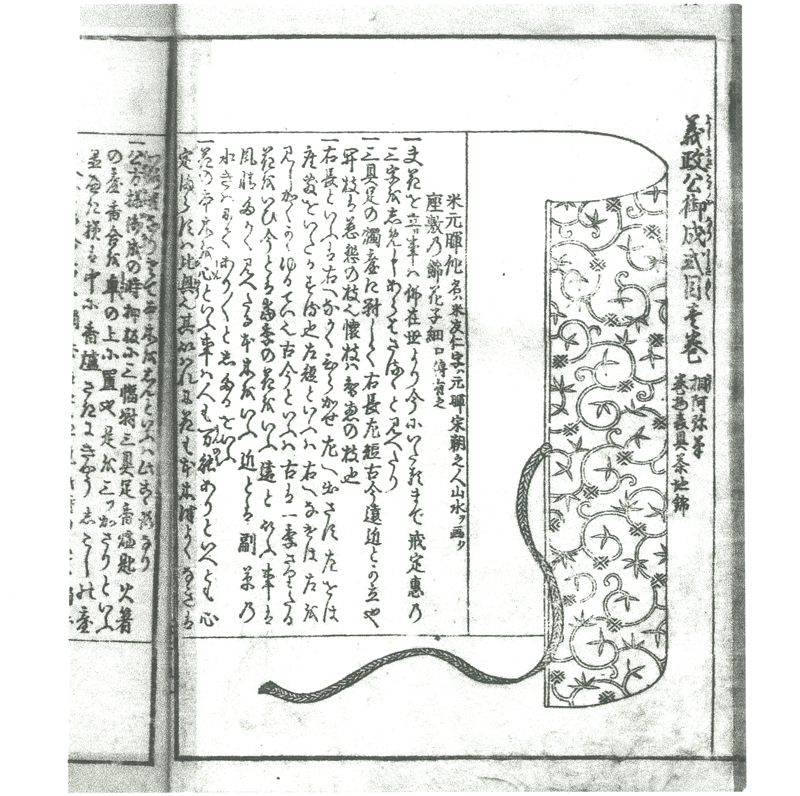

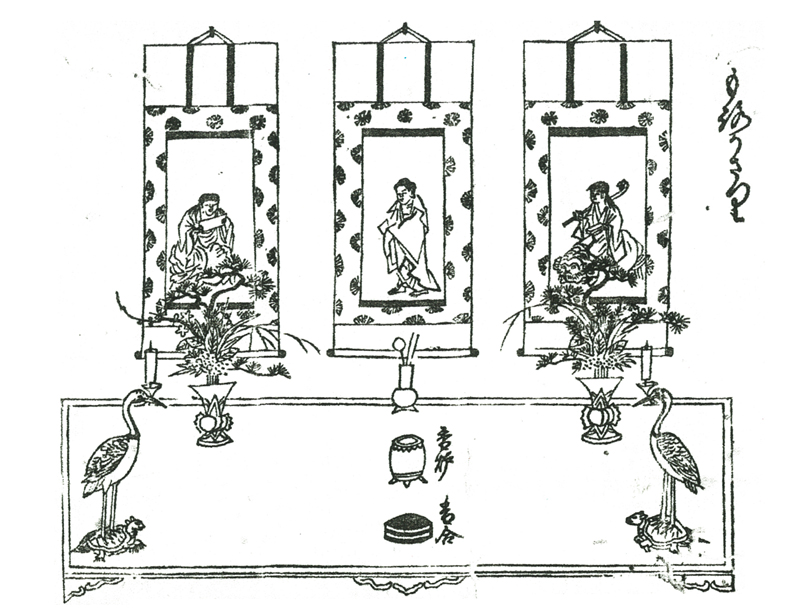

同書の二巻、最初の頁に載せられているのが「両餅簀」と題する抛入れ花です。この抛入れ花の上部には、頭書きとよばれる説明書きが記されていました。

此の抛(なげ)入花ハ、東山慈照院義政公生(いけ)あそばしたる花形(かぎょう)のうつし、三花の大事、相生(あいおい)是なり。神代二柱の縁(えん)を色とり、陰陽(いんよう)二つの花生、祝儀に極めての池花也。左に男松、右に女松を見合はずへのゆきあい、女松の下葉になるをならいなり。花ハ四季に替り白梅、紅梅、菖蒲(あやめ)も、白、むらさき。又、白菊、紅菊、水仙も、金台(きんだい)、銀(銀台)いずれのおなじ花を、色を変えて生る也。松の形(すがた)ハ、四季ともに、かわることなし。

此花の秘伝ハ、敷板を長板にして、両餅両(りょうへい)置事。祝儀第一と御傳へ也。

(、。筆者挿入)

右の頭書きを現代文に直し、列挙すると、次のようになります。

〇この抛入れ花の絵図は、足利八代将軍義政公が生けた生け花の作品を写し取ったもの。

〇この抛入れ花は、「三花(さんか)の大事」と呼ばれ伝えられてきた、「相生の傳」「芭蕉の傳」「紅葉の傳」の中の一つ、「相生の傳」である。

〇この抛入れ花では、左に男松(黒松)、右に女松(赤松)が生けられている。絵図をよく観ると、男松の枝を女松が下からすくい支えている姿に生けられている。「相生の傳」に添った姿に生けるときは、このような姿に生けることを習いとする。

〇この抛入れ花は、結婚式が執り行われる床の間に生ける生け花として最も相応しい「相生の傳」を生け表したもの。その姿には奥深い意味が込められている。

〇ここにいう男性、女性とは、わが国を作られたイザナギの尊とイザナミの尊の二柱をさす。その二柱を象り生けられている。

〇松は、四季ともに色を変えぬことから、主材として用いる。だが松にあいしらう花材は、梅、菖蒲(あやめ)、菊、水仙と、その季節の花を生け添えることを習いとする。ここに載せた抛入れ花は、春に執り行われた結婚式の会場に生けられたもの。故に、松に紅梅を取り合わせて生けた姿が写し取られていた。

〇この抛入れ花の「秘伝」とは、花瓶の下に敷かれている「長板」に深い意味が込められていた。その深い意味を悟り知ることができれば、「相生の傳」が伝えてきた、花の道の奥義を知り得たのも同然であると云ってよい。

『立華訓蒙図彙』は、ここに載せた抛入れ花は足利八代将軍義政が生け示したものを写し取ったものだと記していました。一見したときは、生け花展の会場で見ることができる、何の変哲もない抛入れ花のように見えますが、よく観ると、男松を女松が下からすくい支えている姿には、足利義政の生きざまが投影されていたことが分かります。そのことを通して、現代の私たちに、「どのように生きていけば幸せに生きていくことができるのか」という素朴な問いに対して、「この抛入れ花に込められている意に添った生き方をすれば、白髪の翁と媼に共になることができる」ということを示唆していました。そのことについては前回絵図を交えて詳しく述べました。今回は、この抛入れ花が、「〝秘伝〟とは、花瓶の下に敷かれている〝長板〟に深い意味がある」と記していた記述、及びこの抛入れ花に込められていた思いについて話をすることにいたします。

一般的に言う「秘伝」とは、高度な文化内容を重要なものとして認め、そのことを後世に伝えるため、花の道の師匠から高弟へと、公開せずに代々伝えてきたものを言ってきました。では、「両餅簀」のいう「秘伝」とはどのような事柄を指してきたのでしょうか。

頭書きには、「瓶の下に敷かれている長板に深い意味が込められている。その深い意味を知ることができれば〝相生の傳〟が伝えてきた奥義を知り得たことも同然であると云ってよい」と記されていました。一般的にいう「相生の傳」とは、男女の契りが深いことをいい、比翼の鳥の絵図をもって語られてきました。ところが「両餅簀」と題する抛入れ花には、比翼の鳥の説話は勿論のこと、それだけではなくこの抛入れ花には、もっと奥深い意味が込められている、その奥深い意味とは花瓶の下に敷かれている「長板」にあると記していました。しかしながら、この抛入れ花を一見したとき、絵図にはそのような重要な事柄が含まれているようには見えません。

ここに載せた「両餅簀」と題する抛入れ花の絵図をよく観てください。長板の左横には「ぬりかきあわせ」の文字が書き添えられていることに気づきます。

では「ぬりかきあわせ」にはどのような意味がこめられていたのでしょうか。

この絵図には「両餅簀」の題名が記されていました。その「両餅簀」と、「ぬりかきあわせ」を重ね合わせ考究してみると、この「長板」とは一つの木材をもって作られた板ではなく、細い板を簀子状に何枚かを並べて板状にし、その上に漆を塗り、「長板」として用いられていたことが分かります。更に説明すると、この「長板」は桧・杉・松といった異なる木材を簀子状に貼り合わせた、今にいう集積材として作られた板に、漆を塗って一枚の板として見えるように作られていたのです。見た目には一枚の板のように見えますが、その板には色々の木材、ひいては職種の異なる人々がいて、これから一緒に暮らす二人を陰で支えているということを知って欲しいとの願いのもと、花瓶の下に敷かれていたと云ってよいでしょう。

この「両餅簀」と題する抛入れ花は、結婚式が執り行われる床の間に生ける生け花として最も相応しい生け花であるとされてきました。それは、この抛入れ花には、これから一つ屋根の下で暮らす若い男女の二人への餞(はなむけ)の言葉である、

「共に助け合って生きることが大切なのですよ」

との言葉が込められていたからです。その餞の言葉が込められていることを理由として、結婚式が執り行われる床の間に生ける生け花として最も相応しい生け花であるとされてきたと云ってよいでしょう。

将軍義政は、同朋衆とよばれる、多くの取り巻き衆によって支えられていました。このことは、私たち庶民であっても同じこと。人生でもっとも晴れやかな結婚式に臨むにあたって、若い男女の二人は、これから多くの人に支えられ生きていくことを知ることが大切なのです。そのことを知ってこそ、二人の心は常に穏やかであり、ひいては白髪の翁と媼になれるのですよ、ということを長板に込め用いられていたのです。

この「長板」には、右の事柄だけでなく、長板に載せられた、長板に載せられた一対の花瓶に生けられた抛入れ花には、イザナギの尊とイザナミの尊の二柱をかたどり生けられていると記されていました。そこには、若い男女の二人が、この国をお産みになられた二柱の神さまの生まれ変わりであることを知ることが大切なのです。つまり、自然の摂理にしたがい生きていくことが大切なのですよ。そのことを肝に銘じて、これから生きていくことができれば、二人は共に白髪の翁と媼となるまで健康で長生きすることができるのですよ。その「秘密」の言葉を目で見える形で生け表していたのが、「両餅簀」と呼ばれ伝えられてきた抛入れ花であったといってよいでしょう。そのように考えたとき、この抛入れ花は義政が自ら考案して生けた抛入れ花ではなく、その昔から伝えられてきた挿法に従い生けられていたことを示唆していました。

一般的に言って、「花の道」は義政によって興されたと、江戸時代に著された多くの花書が伝えていました。たとえば、明和の頃(一七六五年頃)、筑前の千葉一流が創始した生け花の流派を「東山流」と云いました。一流が著した『東山流・瓶花座礼史』には、

夫、生け花は、文明の頃、征夷大将軍源義政公落髪ありて、御名を慈照院道慶と改、和漢の茶器を聚(あつめ)て、生花を翫(もてあそ)び、年月を楽しみ賜ふ。夫より、茶道、花道、ともに行われ・・・云々。

『東山・瓶花座礼史』所収 同書は、千葉一流が明和2年(1765)、墨書したもの。

と、記されていました。また、それを裏付けるものとして『義政公御成式目』が銀閣寺の宝物として伝えられてきたと、一般的には伝えられてきました。

『都林泉名所會』所収 銀閣寺の項に、相阿彌筆として『義政公御成式目』が載せられている。寛政十一年(1799)刊。

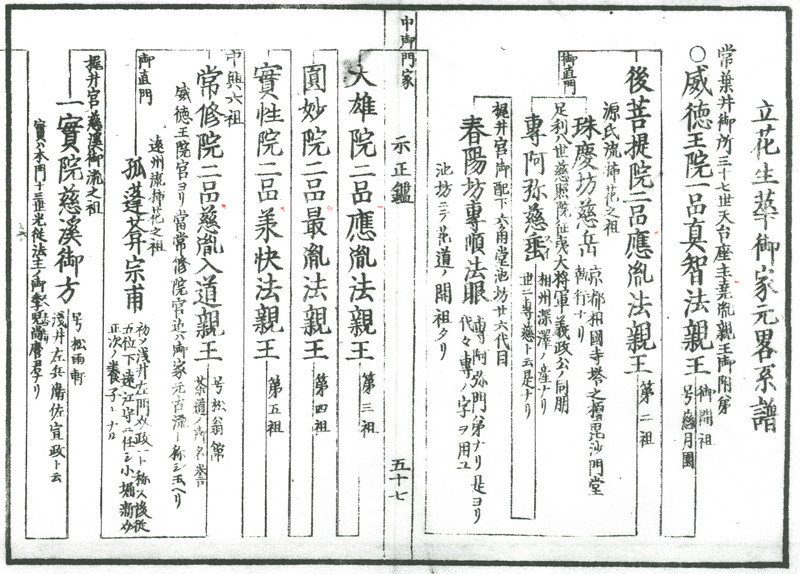

ところが、右のような書物とは別に、花の道のおこりを記した書物がありました。それは公家たちのことを記した書物で、『雲上示正鑑』と云います。同書には、花の道が誰によって興され、どのように伝えられたのか、その系図を載せていました。

『雲上示正鑑』所収。 明治元年、圓融王府貫練学館が発行した書物。巻末に「圓融王府貫練学館蔵」の朱印が押され、由緒正しき書物であることを誇示はている。同書には、伏見宮家を祖とする、生け花の系譜をのせている。明治元年(1868)刊。

『雲上示正鑑』は明治元年に圓融王府貫錬学館が発刊した書物です。巻末には「圓融王府貫錬学館」の朱印が押され、由緒正しき書物であることを誇示していました。

同書には、花の道は一〇三代土御門天皇の皇子であられた真智法親王を初代とし、その秘技を伏見宮家の応胤法親王、及び相国寺塔頭の事務官であった朱慶坊慈岳と、義政の同朋衆であった専阿彌慈垂に伝えたことを記していました。また、専阿彌慈垂はその秘技を池坊専順に伝えたことを記していました。池坊専順の事績は現在の池坊家の系譜からは欠落していて、専順がどのような生け花を生けたのか、そのことを伝える資料は伝えられていないようです。だが、専順とともに連歌の会を奉行した能阿彌が著した『君台観左右帖記』には、能阿彌が生けた抛入れ花が伝えられていました。また、それとよく似た抛入れ花が、陽明文庫蔵の「立花図」にて、今に伝えられています。そのような花書をもって考究すれば、専順もそれに似た抛入れ花を生けたであろうことは容易に想像することができます。

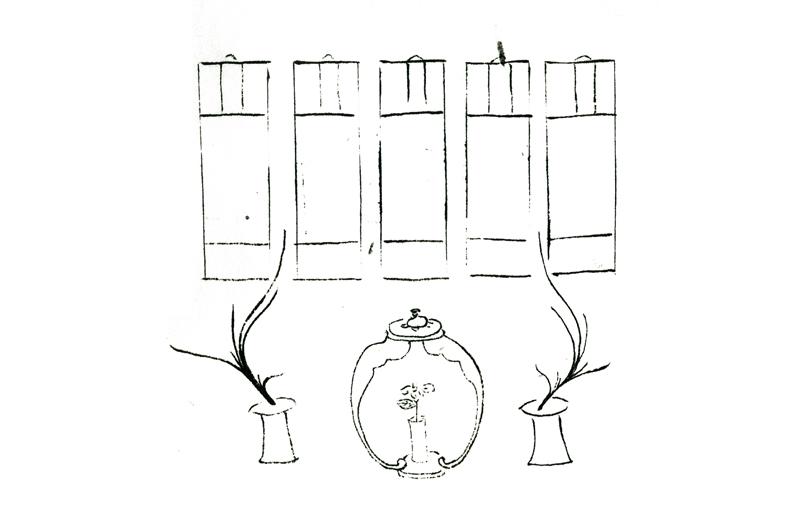

『君台観左右帖記』所収。 同書は、義政の同朋衆であった能阿彌が文明八年(1476)、西国の覇者の大内正弘に書き与えられたもの。唯一、花瓶に抛入れ花を生けた姿が描かれている。江戸時代初期写。

『立花圖巻』所収。 原本は陽明文庫蔵。私蔵書は、江戸時代末期、誰かが書き写したもの。同書の跋文には「天文23年、中尾徳印入道」と記されている。成立はそれ以前だと思われる。

そのように私が言えるのは、東京大学国語国文学が発行した『国語と国文学』、昭和四十二年号に「室町時代連歌最盛期に活躍した蜷川智蘊(ちうん)と池坊専順についての覚書」と題する小論文を石村雍子氏は寄せていました。その小論文には、「専順は文明のころ、義政の花の御所に参邸し、連歌の席に連なり、また義政等に花道を講じ・・・」と述べられていました。そこには、義政、能阿彌、専順の三人が同席して連歌を読んだことを記すとともに、連歌の会が執り行われる書院の床の間に相応しい生け花を生けただけでなく、そこに集まった諸芸術家たちに、花の道に関する講義をしたことを述べられていたからです。

専順は、義政の同朋衆の一人であった能阿彌とともに義政の命を受け、連歌の会を催すためのマネジメントをしたのです。それだけでなく、その部屋に生け花を生け飾ったことが伝えられていたのです。義政の側には花の名手と云われた能阿彌が控えていました。にもかかわらず専順が能阿彌とともに床飾りの花を生けたのは、専順が「御家元古流」の秘技を、専阿彌慈垂から授けられていたことが大きくかかわりあっていたように、私は思います。因みに、能阿彌が著した私蔵の『君台観左右帖記』には、唯一、花瓶に抛入れ花を生けた絵図が描かれていました。そこには、池坊が伝えてきた、立花とは異なる抛入れ花が描かれていました。そのことは、専順もこの抛入れ花と似た生け花を生けたであろうと思われます。

のちに、能阿彌の孫の相阿彌が書院の床飾りを大成しました。それを今に伝えているのが『御飾書』です。同書が伝えている床飾りの絵図には、三幅対の掛け軸を掛け、両脇の掛け軸の前に一対の生け花が生けられていました。その生け花はのちに「立花」とよばれる生け花の姿に近い生け花が生けられていました。同書は、このような床飾りの方式を、「諸飾(もろかざ)り」と呼び習わしたことを今に伝えています。

『翫貨名物記』所収 同書は上・下巻、2冊を一組とする。下の巻には「御飾書」とあり、室町時代以降における室内装飾をあきらかにするのに必要な書物の一つ。同書は「足利義稙公の願いにより、相阿彌が書き与えた」と、跋文に記されている。 万治三年(1669)刊。

時代は下り、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、武士の大名であり、作事奉行として活躍した人に、小堀遠州がいました。遠州が京都の文化人たちと交わるようになったのは、東寺の五重塔の建設に携わったことがはじまりであったと伝えられています。のちに、天皇のお住まいである御所や、天皇を退かれた上皇がお住まいになられた、仙洞御所を手掛けていました。たとえば、慶長十一(一六〇六)年、遠州は徳川幕府の作事奉行(幕府の官僚、及び設計者)に任命され、仙洞御所の普請に携わりました。そのとき中井正清が工事を行っていました。このように、遠州と天皇家とは御所の建設を通して信頼関係が深くなっていったのです。そのことが本となり、「御家元古流」ろ呼ばれ伝えられてきた花の道の秘伝を、承快法親王から授けられるに至ったのでしょう。遠州が「花道・遠州流の祖」と称された理由は「御家元古流」の秘伝を授けられていたからだと云ってよいでしょう。

足利時代の中期から江戸時代の初めにかけて、「御家元古流」と呼ばれた生け花の秘伝は、梶井宮家に、代々伝えられていました。それは、伏見宮家の親皇たちが、圓融院門跡寺院とも呼ばれた、この寺院にお住まいになられていたからです。そのことは『雲上示正鑑』に載せられていた「立花生華御家元略系譜」にて知ることができます。また、その系譜に伝えられている堯胤親王から慈胤入道親王までの親王たちが、圓融院御門跡の座主であったことを『雲上明覧大全』は今に伝えています。

圓融院御門跡とは、皇子や貴族たちがお住まいになられた寺院の一つです。古くから学問の府(今にいう大学)として知られていました。それだけでなく、遠く平安時代から、目の不自由な方に針灸や琵琶を教え、優秀な者には方眼の位を授けることで自活できるよう福祉活動に力を注いできたことは広く知られていました。だが、花の道の「秘伝」を伝えていたことは余り知られていません。

江戸時代の中期、小堀遠州を祖とする生け花の流派に、正風遠州流がありました。その流祖と称される人に、貞松斎米一馬(1764-1837)がいました。米一馬が著した花の道の秘伝書に『遠州流・切紙口伝書』(以後、切紙口伝書と表記する)が今に伝えられています。「切紙口伝書」とは、歌の道が、特に大切なことがらを書物に著さず、大切なことがらを口授することで伝えてきました。そのとき口授した項目を紙に書き綴って与えたことから、「切紙口伝書」と呼ばれてきました。

花の道は、歌の道に習い、口授する大切な内容を画いた絵に簡単な説明書きを添えたものを、「切紙口伝書」とよび習わしてきました。そこに描かれた絵図を本に、絵図に描くことができない事柄や思いを、花の道の師匠は彼の弟子に語り聞かせたことから、そのように呼ばれてきたのです。

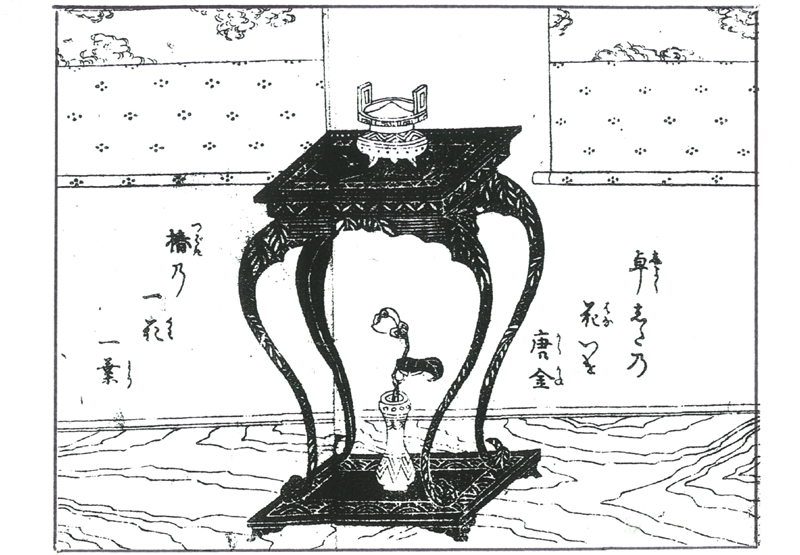

『切紙口伝書』の一巻には、床の間に掛け軸を掛け、その前に生け花を生けるとき、どのような姿に生けたらよいのか、その骨法図が五通り描かれていました。その中の一つに、四幅対の掛け軸を掛け、床の間の中央に卓(しょく)を置き、その卓に椿の花を生けた絵図を載せていました。その絵図をよく観ると、卓に生けられた生け花は、卓の足に触れないように生けられていました。その骨法図は、まさに比翼の鳥が羽を広げて飛び立とうとする姿が生け表されていたと云ってよいでしょう。

『遠州流・切紙口伝書』所収 正風遠州流の流祖、貞松斎米一馬が著した花書。同書を高弟の塩一枝が文政9年(1826)に筆写したもの

そのように私が言うと、「卓に生けられた椿の花は、比翼の鳥の頭には見えませんが」と云われる方もおいでになるかと思います。そのような方には『抛入花之園』が載せている「卓下の花」を見ていただければ、「なるほど」と頷かれるかと思います。

『抛入花之園』所収。 同書は禿箒子が明和三年(1766)に『花齢集』をもとに選出し、出版した花書。珠光、紹鴎、利休たちが生けたと伝えられている抛入れ花を載せている。明和三年(1766)刊。

『抛入花之園』が載せていた絵図は、床壁に二幅対、または四幅対の掛け軸をかけ、床の間の中心に「卓」を置き、その「卓」に抛入れ花が生けられていました。そこには、『切紙口伝書』が伝えていた床飾りの絵図と同じ様式の、生け花が生け飾られていたことが分かります。

ところで、『御飾書』が今に伝えている絵図を観ると、床壁には三幅対の掛け軸を掛け、その前に足付きの敷台を置き、敷台の中央には香呂・香合に香匙(さじ)を並べ飾り、敷台の左右には一対の燭台、一対の花器を並べ置き、花瓶には生け花が生けられていました。このように並べ置く方式を、相阿彌は「諸飾り」と呼んだことを伝えていました。西堀一三氏は、「『御飾書』が載せている絵図には、燭台が対で置かれていた。ということは、仏教色から完全に脱却していなかったことを見て取れる」と、『いけ花の初め』の中に述べられていました。

では、『切紙口伝書』が伝えていた絵図には、どのような意味をこめ描かれていたのでしょうか。その絵図には燭台・高炉・香合・香匙入れだけでなく、敷台も取りのぞかれ、床の間の中央に「卓」と呼ばれる足付きの香呂台を置き、「卓」の左右には一対の抛入れ花が生けられていました。そこには、比翼の鳥が飛び立とうとする姿が描かれていたと云ってよいでしょう。

因みに「卓」の足は、東・西・南・北を示していると伝えられてきました。そこで、「卓」に花を生けるときは、その足に触れないように生けること。その理由として、天皇が正月元旦の未明に執り行われている宮中行事である「四方拝」の意を以て、「卓」の足に触れないように生けることを習いとしてきたのです。

そのような事柄を心に留め、あらためて『切紙口伝書』が伝えている絵図を観て考究すると、その姿は仏教色から抜け出て、「比翼の鳥」を主題として生けられていたことが分かります。それだけでなく、イザナミの尊とイザナギの尊の二柱の思いや、「四方拝」に込められた意味である、「宝作の無窮」「天下泰平」「万民安寧」を込め、生け表されていたといってよいでしょう。さらに『切紙口伝書』が伝えていた骨法図には、「御家元古流」が伝えてきた「秘密」の言葉を目に見える形で生け表されていたといっても過言ではありません。

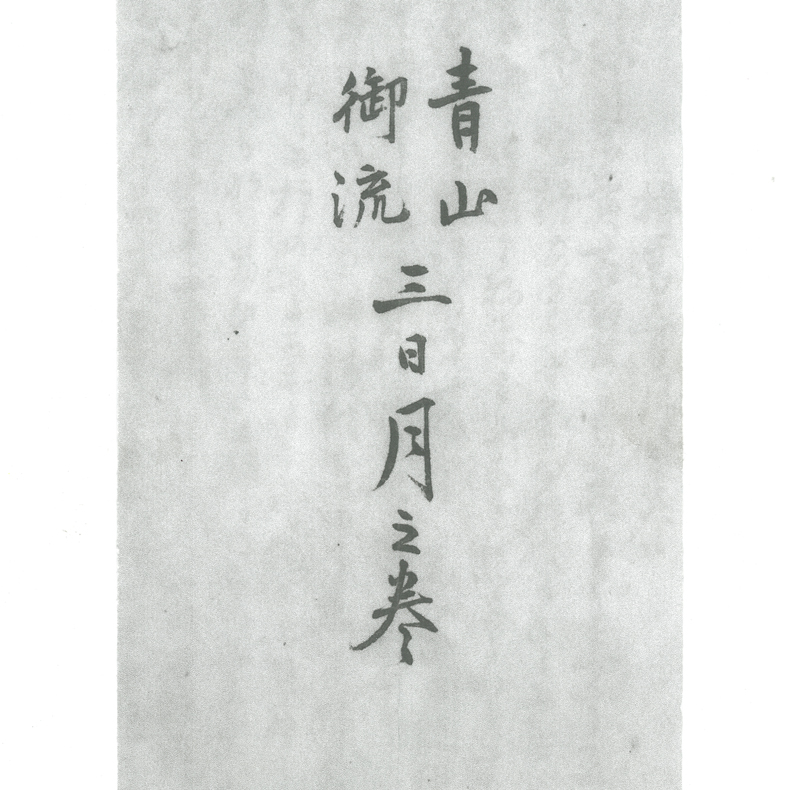

先に、『雲上示正鑑』は「御家元古流」と呼ばれる花の道の秘伝書を、伏見宮家が伝えてきたと記しました。そこに記されていた「ことば」とは、はるか昔の縄文人や弥生人たちが語り継いできた、「やまとことば」で記されていたかと思います。だがその秘伝書は散逸し、現在、その花伝書を直接みることはできません。だが幸いなことに「御家元古流」が後世に残したかった最も奥深い意味の内容を記した花書が伝えられていました。その花伝書とは元文三(一七三八)年、園大納言基香卿が墨書した『三日月之巻』と題する花書です。

『青山御流 三日月之巻』所収 同書、序文の後に、「元文三(1728)年九月 園大納言基香」と、筆者の名が記されている。

その花伝書は今も園家に大事に伝えられていて、同書には、

当家、挿花の字、挿の字を認べじ。生花、蘇花杯は、〝なま〟とよみて活様のこと。

蘇は、よみがえる、という字にて、接木、さしきなどの意なり。

手折た枝にもせよ、梢にもせよ、花瓶にさしはさみ置の義にて、挿の字書く申しべし。

(。、筆者挿入)

と記されていました。そこに記されていた文章を現代語に訳し、箇条書きにすると、

①「挿花」の「挿」の文字は、臿(うすづく・さす)に手を加えて、「さす」の意に用いる。

「うすづく」は、夕日が西の山に入ろうとする、意。

②「生花」「蘇花」の文字は〝なま〟と読み、花を生けることを「挿花」の文字で表し、いけばなを活ける仕草のこと。

③「蘇」の文字には、〝よみがえる〟という意味が含まれている。故に「蘇花」には〝なま〟の「ルビ」を振り、生きのいい花があるとの意がこめられている。

④「よみがえる」には、「いったん死んだかと思われるものが生きをふき返すこと」だと、辞書は記している。その考えにしたがえば、花の道に謂う「いけばな」とは、生きている草木を切り取ることで死んでしまったかに見えるものを、接木や挿し木をしたかのように、再び命を生き返らせるとの意味がこめられている。

⑤(鋏で切った)木の枝であっても、手折った草花の茎であったとしても、花瓶に「はな」を生ける(さしはさむ)ときは、人の当然なすべき正しい道との意にて、【挿】の文字を書く。ただ美しい花を観賞するために花瓶に入れるのではなく、花の道が語り伝えてきた道理に従い生けることが大切だ。

と読み取ることが出来ます。たとえば、相生神社の「相生の松」が、今日まで、どのようにして受け継がれてきたか、その経緯を知ることによって「よみがえる」が含みもつ意味を知ることができます。

相生の松は、江戸時代初期に、枯れて死んでしまったのです。そのことを惜しんだ本田忠政は、寛永二年に三代目の相生の松を継植しました。この松は立派に育ち、江戸時代末には、その雄姿を墨摺りし、護符として配布されたのです。しかしながら、その相生の松も、寄る年には勝てなかったようで、昭和十二年に枯れ死してしまいました。現在、境内に植えられている松は、秩父宮妃がお手植えになられた四代目の相生の松で、いよいよ濃く、伝統のみどりに栄えています。その姿は、今でも「末永く夫婦の連れ合いの道を護らん」との意味のもと崇められています。また、四季を通じて翠色を変えることの無い松の永遠性は、不老長寿の思想に結びつき、松を主材として生けられた生け花は「結婚式に最も適した生け花である」として、語り継がれていることは、すでに話しました。

『三日月之巻』は、「蘇花」の文字を〝なま〟と読ませていました。そのことは「七夕」と書いて〝たなばた〟と読ませてきたのと同じことです。つまり「御家元古流」が伝えてきた『花伝書』には、我が国の先人たちが語り継いできた「やまとことば」で、多くの事柄が記されていたと思われます。そのように考究したとき、義政作と伝えられてきた『両瓶簀』の抛入れ花は、我が国の遠い先祖とされている縄文人や弥生人たちが語り継いできた物語をもとに、生け表されていたといってよいでしょう。ひいては、比翼の鳥が含み持つ意味をもって、「共棲」の言葉が含みもつ意味のすばらしさを理解して欲しいとの願いのもとに生けられていたのです。ですから『両瓶簀』と呼ばれ伝えられてきた抛入れ花は、結婚式が執り行われる床の間に生ける生け花として、最適な抛入れ花だとされてきた理由がそこにあるのです。詰まるところ、我が国の遠い先祖である縄文人たちが語り伝えてきた教えが、長いながい年月をかけ、その教えが正しいか否かを確かめられ、正しいと認められた結果をもとに生け表わされてきた姿が、今に伝えられていると云ってよいでしょう。

そこで、この抛入れ花が発する声に耳を傾けると、

「自然を手本として生きることが一番ですよ」

との言葉を聴くことができるかと思います。その言葉は、まさに「御家元古流」の底に流れていた「秘密」の言葉であり、遠い昔から、「以心伝心」「教外別伝」などの言葉をもって語り継がれてきた言葉でもあったように思います。そこに花の道の奥義を窮めることの難しさが潜んでいると云えます。

『君台観左右帖記』 文明八年 能阿彌著 写

『立花圖巻』 天文二三年 中尾徳印入道著 写

『東山・瓶花座礼史』 明和二年 千葉一流 写

『遠州流・切紙口伝書』 文政九年 貞松斎米一馬著 写

『立花訓蒙図彙』 元禄九年 萬屋彦太郎 刊

『翫貨名物記』 万治三年 相阿彌著 刊

『抛入花之園』 明和三年 禿箒子著 刊

『雲上示正鑑』 明治元年 圓融王府貫錬学館 刊