ご乗車ありがとうございます!タクシードライバーの井上です。

こちらの「タクシードライバーと行くひみつの京都案内」では、私井上が知っているようで意外と知られていない京都をご案内する企画です。皆様をディープな京都へとご案内致します。

「さあ、新しい年を迎えました。どちらに初詣に出かけましょう?それとも都七福神めぐりも良いですね?。エッ!『観光客のいない小さなご利益さんを巡りたい』ですか!?」

かしこまりました。マニアックですね?。でも確かにお正月は混雑するところより、あまり知られていなくても、しっかりご利益があるところで一年のスタートをご祈念することも大切かもしれませんね。あまり欲張ってお願いするよりも、新年を無事にお迎えできたことに感謝の気持ちもお忘れになりませんようにいたしましょうね(笑)

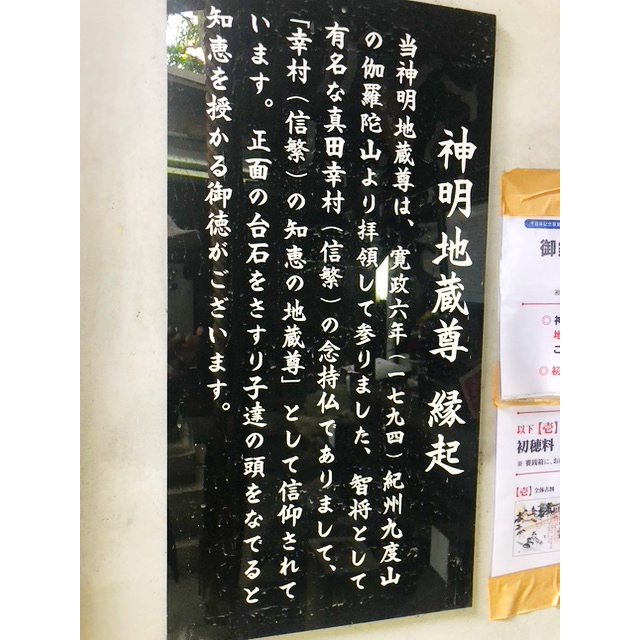

高松神明神社(開運・必勝・知恵授け)

さて、まずこちらは京都の街中の住宅街にあるご由緒のある神社です。近くには近年金色の鳥居で有名になりました「御金神社」があります。しかし本日ご紹介するのは、もう少し南に下がった姉小路通の新町と釜座通の間にある白い鳥居の「高松神明神社」です。

この辺りは第60代醍醐天皇の娘、明子(あきらけいこ“高松殿”)のお屋敷があって、その鎮守社として1100年もお祀りをされているとても歴史のある神社で、小さな境内ですが、天照大神(開運)春日の神(必勝)八幡神(必勝)と錚々たる神様がお祀りされています。保元の乱の際には、崇徳天皇方に対して、後白河上皇と、源義朝や平清盛らがここに集って、白河の地へ攻め込んだ場所としても有名ですね。

また本殿の西横に「幸村地蔵」真田幸村ゆかりのお地蔵様(知恵授け)が安置され、祠の下の石の台がお地蔵様に直接つながっているので、お詣りをしてから前の石を撫でて知恵を授かりましょう。

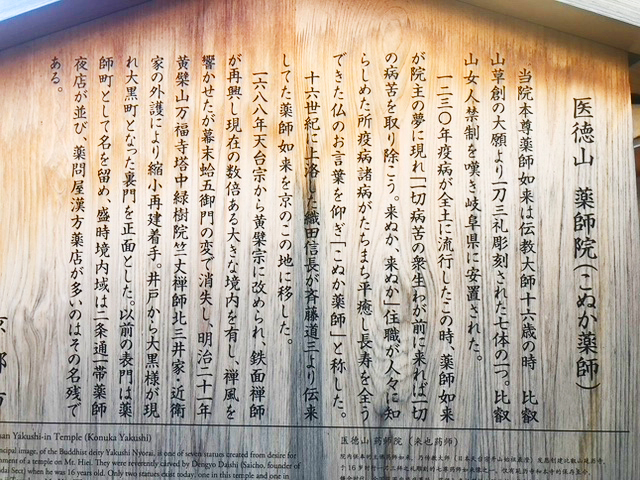

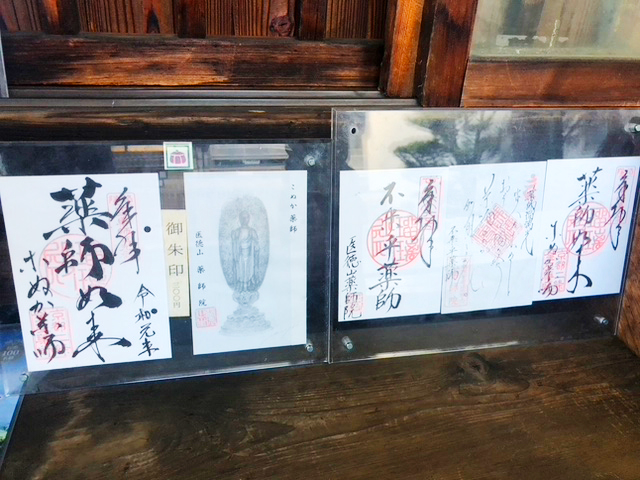

こぬか薬師/薬師院(病気平癒)

それでは、御池通りを少し北に上りましょう。釜座通を二条通ちょっと上がった西側に、小さなお堂が見えてきました。「こぬか薬師」です。正式には「薬師院」と言うのですが、昔々住職の夢枕に「今後、病が流行るであろう、病を治したければ我が元に『来ぬか、来ぬか』」とお告げを下したことから、そのように呼ばれています。

実は、このお地蔵様は伝教大師最澄が彫ったもので、後に美濃の斎藤道三の念持仏となり、娘の帰蝶が織田信長の妻となった時に持参し、織田信長がこの地に祀ったとされています。このお寺が由来となって、二条通りには今もお薬屋さんが多いんですよ。毎年10月8日のお薬師さんの縁日にご開帳されますが、めちゃくちゃ小さいのでよく見えません(笑)

白山神社(縁結び・歯痛平癒)

今度は、このまま西に向かい麩屋町通を下りましょう。御池通の手前東側に御鎮座されますのは、「白山神社」です。岐阜県と石川県にまたがるあの「白山」由来の神社なんです。加賀一の宮の白山権現で平家の武将達が乱暴したのを怒った僧侶たちが、神輿を担いで京の内裏まで訴えに来たけど取り合ってもらえず、帰る途中で疲れ果て、神輿が動かなくなってこの地に放置したのを、近隣の庶民がお社を作ってお祀りしたことが始まりです。

御祭神は菊理比売(くくりひめ)で、「くくる」が「結び」につながることから「縁結び」のご利益があります。また、江戸時代中期、「後桜町天皇」が歯痛で悩んでいて、女官が「白山神社」から持ち帰った「神箸(しんばし)」と「神塩」をつけたところ、たちまち歯痛は治ってしまったそうです。そこから、「白山神社」には「歯痛平癒」のご利益があるともされています。

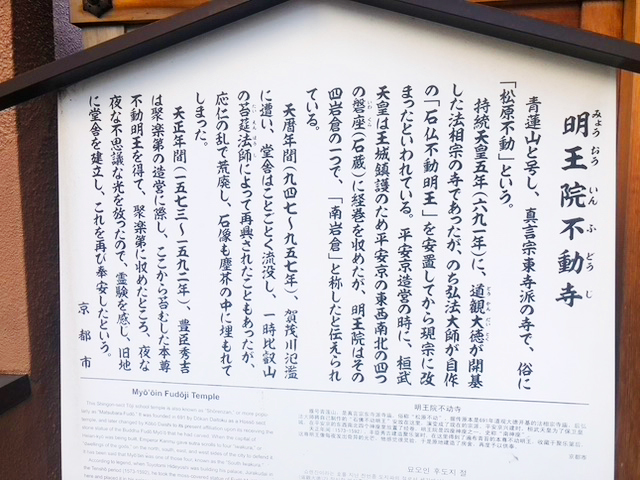

青蓮山 明王院 不動寺(方除)

こちらは街中の松原通と麩屋町通の角にひっそりと佇む、超パワースポットです。

平安京造営の時に、桓武天皇が平安京の東西南北に王城鎮護のため四つの磐座に経巻物を収めたとされる内の一つで「南岩倉」と伝わり、弘法大師自作の「石仏不動明王」を安置されていることから「松原不動」とも呼ばれています。

平安京は「四神相応」「不動尊」「大将軍」など風水によって都を守るいろんな工夫が凝らされていますね。よほど祟りを恐れたんでしょうね。

また豊臣秀吉は聚楽第の造営の時、ここの不動明王を持ち帰ったところ、夜な夜な不思議な光を放ったので霊験を感じ元の場所に戻したとも言われています。秀吉公はいろんなところで同じような伝説を持っているのも面白いですね。北白川のお地蔵様や小豆島の蘇鉄も夜な夜な「帰りた〜い、帰りた〜い」って泣いたそうですよ(笑)

泥足(どろあし)地蔵/善想寺(心願成就・安産)

こちらも、延暦寺の開祖、伝教大師最澄ゆかりの手彫りのお地蔵さんです。

元々滋賀県の坂本にお祀りされていた時に、日照りが続き百姓の作兵衛さんが三昼夜お祈りしたところ、雨が降り周りのお百姓さんは田植えができました。そこで翌朝作兵衛さんの家に様子を伺いに行ったんです。作兵衛さんは疲れ果てて倒れていたにも関わらず、見事に田植えが終わっていたので、不思議に思いながらもお地蔵さんにお礼参りに行くと、腰から足にかけて泥塗れになっておられました。お地蔵さんが代わりに田植えをされたのだろうということから、「泥足地蔵」と呼ばれています。

また妻の難産に際し、一昼夜お祈りしたところ安産の知らせがあって、お顔を見たら一面汗だらけだったというお話もあり、「汗かき地蔵」や「身代わり地蔵」とも呼ばれ、心願成就や安産のご利益があります。門前にあって、通りすがりの方もお参りできるのも嬉しいですね。

それから、善想寺のある場所は「四条後院跡」と言いまして、天皇が譲位後に居を構えた場所で、あの斜めの「後院通り」の名前の由来になったとも言われています。

御辰(おたつ)稲荷神社(芸能上達・縁結び・交通安全・福徳円満)

平安神宮の北側、丸太町沿いにあるこちらは、御所から見て「辰」の方角にあることから「御辰稲荷神社」と呼ばれています。「辰」が「達」に通じることと、この地に祀られている白狐がお琴の名手だったこと、御祭神の天宇受賣神(あめのうずめのかみ)が芸能全般の神様ということから、「芸能や武芸上達」のご利益があります。

さらにもう一体の御祭神が猿田彦神で、目的地まで無事に案内したことから「交通安全」、それをきっかけで神様が結ばれたことから「縁結び」のご利益まであるのです。ありがたいですね♡

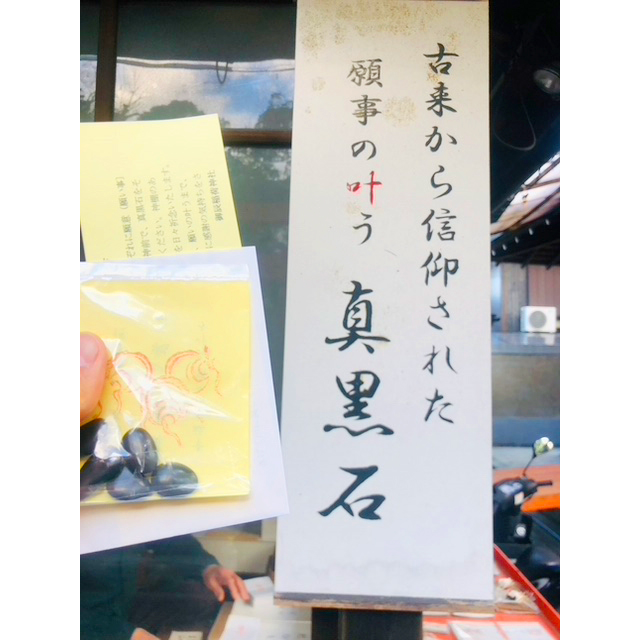

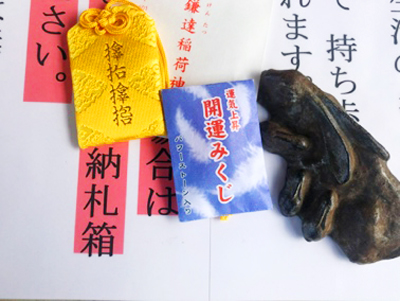

本殿前には「良縁叶秘石」というハート型の石に三度触れると、あらゆる良縁に恵まれます。さらに社務所で「真黒秘石」を購入して、境内にある「福石大明神」の小さなお社の前に置き、願い事をして持ち帰り、神棚に置くか肌身に持ち、願いが叶ったら感謝を込めて川に流すなど、中々他にないお願いの方法があります。

濡髪(ぬれがみ)大明神(縁結び・火除祈願)

それでは、狐繋がりでさらに東へ向かいましょう。大きな三門が見えてきました。そうここは「知恩院」です。三門をくぐると正面の急な石段は男坂、右手の穏やかな石段は女坂と言いますのでお好きな石段で上りましょう。世界最大級の木造建築の御影堂の奥をさらに上りますと、勢至堂という知恩院で一番古いお堂があります。そして、さらに奥に進むと墓地があり「千姫のお墓」などもありますが、その奥に「濡髪大明神」が姿を現しました。そもそも知恩院が建てられる際に、この地に住んでいた狐が居場所を失うことになり、住職に願い出て建てられたとされています。狐が化けて出てきた時に髪の毛が濡れていたことからそう呼ばれ、美しい女性の姿を思わせることから、近くの祇園の芸舞妓さんからも縁結びの信仰を集めました。また「濡れる」という水にまつわる文字が使われているので。火除の神様としても有名です。

鬘掛(かつらかけ)地蔵(髪の毛にまつわるご利益)

このお地蔵様に祈念すると、髪の毛にまつわるご利益までがあるとされています。ハイ、髪の毛繋がりですね(笑)。確かによく見ると手に髪の毛を持っていますでしょ!さらにその仏様の前にも髪の毛が供えられていますね。等身大のお姿とスッと切れ長な目が凛として素敵ですね。昔々貧しい家があって、父はその家を支えようと長く家を出て仕事に出て行ったのです。家に残された母娘が慎ましく生活をしていたんですが、お母様が亡くなって娘はどうすることもできず母を弔うお金もなく、困り果てていたところ自宅の前を通りがかったお坊様が供養をしてくれました。何かお礼をと願い出た娘さんはお坊様に断られて、「せめて私の黒髪を」と差し出しました。後日帰ってきた父がその話を聞き、その後父と娘は近くのお寺にお参りに行った時、そこに目にしたお地蔵様が、なんとあの時に手渡した髪の毛を手に持っていたのです。このお地蔵様が、あの時のお坊様が化身して母を弔ってくれたんだと知り得ました。それ以来このお地蔵様は、手に髪の毛を持った鬘掛地蔵と呼ばれるようになり、頭髪にご利益があるとされました。

こちらは、六波羅蜜寺の宝物館です。立派な仏像が立ち並ぶ一番奥におられますので、有名な空也上人ばかりでなく、その他の仏さんもめちゃくちゃ見応えがありますので、是非ゆっくり見てくださいませね!

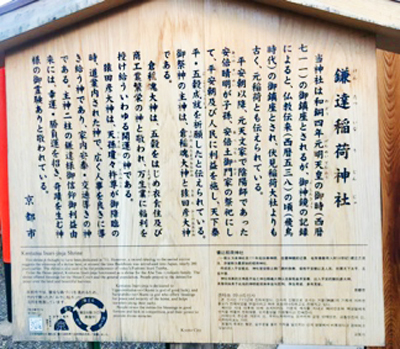

鎌達(けんたつ)稲荷神社(災難除け・開運・勝負運)

九条、羅城門跡を西に、西寺公園の隣にあります、こちらは伏見稲荷大社よりも古いため「元稲荷」と呼ばれていて、不思議な四文字の神字が書かれているお守りは「奇跡を招く」お守りとして人気です。大阪にもある「サムハラ神社」と同じご利益さんで、ご祭神は倉稲魂大神(うがのみたまのおおかみ)と猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)、開運・勝負運のご利益があります。安倍晴明を祖先にもつ安倍土御門家の神社です。平安時代の超能力者の一人で、あの一条戻り橋で父の三善清行を蘇らせた浄蔵貴所の塚もあるなど、見所も多いですね。奇跡のパワーを信じてお参りしましょう!

いかがでしたか!?

本日のご案内は、ここまでとなります。

またのご乗車を、心からお待ちしております。

ありがとうございます。

ちょこっと寄り道

*お正月が過ぎると「えべっさん」がやってきます。そこでお勧めしたいのがこちらの「かぎ甚」さん。京都ゑびす神社を北に上がった東側にあります。カステラ生地に「えべっさん」の焼印をして、福耳のような形に仕上げ、中に粒餡が入ったお菓子です。10日ゑびすの頃と秋の二十ゑびすの限定です。

「かぎ甚」

TEL:075-561-4180

住所:京都市東山区大和大路通四条下ル小松町140

8:00~17:00 火曜は~16:00

定休:水曜日