懸けづくりとは

懸けづくりとは、山や崖にもたせかけたり谷や川の上に突き出したりして建てること。また、その建物を言う。崖などの高低差が大きい土地に、長い束柱や貫で床を固定し、その上に建物を建てる建築様式である。主に寺社建築に用いられ、崖造、舞台造などともいわれる。

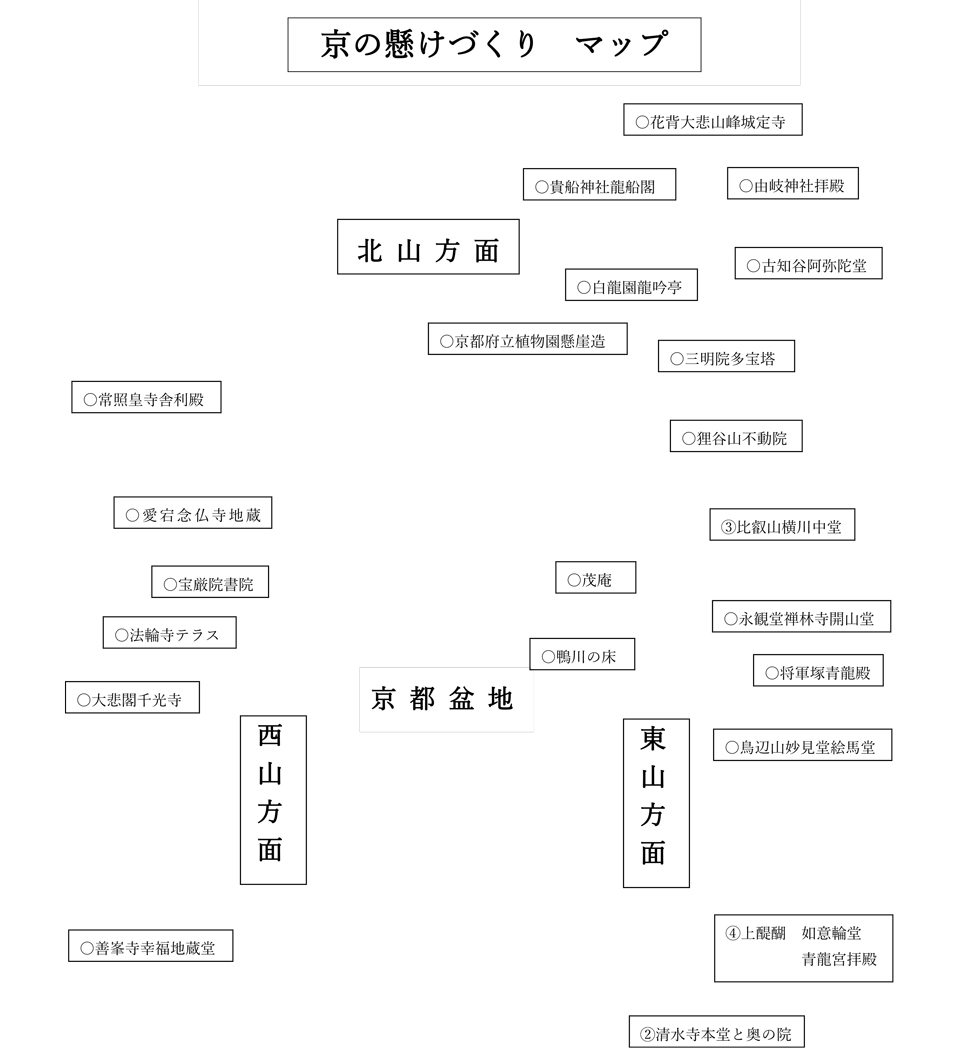

京の都は、三方即ち「東山方面」「北山方面」「西山方面」が山に囲まれており、馬蹄形をした地形の盆地に都が発展してきた。そして盆地の縁に懸けづくりが造られてきたのである。

1.音羽山清水寺本堂と奥の院

清水寺の創建は奈良時代の宝亀10年(778)。本堂内の本尊に踊りや音楽を奉納する為に舞台が造られた。平安時代から雅楽や能、狂言、歌舞伎など、様々な芸能が催されてきた。

急な崖に立ち、前面の舞台を長い束柱で支えているこの構造は「懸けづくり」と呼ばれる。釘を一本も使わず錆びの腐食に強く、また地震の揺れへの耐久性にも優れている。

舞台を支えるのは139本の硬く丈夫なケヤキの柱。最長約12m、最太周囲2m30㎝で樹齢は約400年。舞台の床は約184㎡。厚さ10㎝のヒノキ板を410枚以上敷き、雨が降れば水が溜まらないよう、奥がやや高く手前は低い。

柱と貫が組み合わさって構造全体で建築を持っている

2.鳥辺山妙見堂 絵馬堂

五条坂を登った途中に妙見堂がある。絵馬堂が懸けづくりになっているのは珍しい

崖の下に降りるには用心に越したことはない。

3.醍醐寺 上醍醐 如意輪堂 青龍宮拝殿

豊臣秀吉の「醍醐の花見」で有名な名刹。下醍醐から約1時間山道を登っていくと、険しい山中に修験道にも繋がる伽藍が広がる。

醍醐寺開創の地である上醍醐には、青龍宮拝殿と如意輪堂の二つの懸けづくりがある。

4.将軍塚 青龍殿 大舞台

清水寺の舞台の4.6倍の広さの木造大舞台。眼下に京都市内が一望でき、圧倒的なスケールを市内一望の大パノラマが楽しめる。

平安京遷都の際に桓武天皇が、京都の町を眺めて、都の平安を願った地である。

5.永観堂禅林寺 開山堂

「秋の紅葉の永観堂」と言われるほど昔から紅葉で名高い。楓におおわれた釈迦堂や小振りの懸崖造の開山堂など諸堂は、回廊で結ばれている。

6.茂庵

ブナや松が生い茂る吉田山。細い坂道をちょっとしたハイキング気分で登っていくと頂きに現れるのが茂庵である。

実業家で茶人だった谷川茂次郎が茶道を楽しむため大正末に築いた建物で、茶室に向う前の食事場所として設けられた。

かって敷地内に8棟もあった茶室は現在2棟が残っている。

7.比叡山横川中堂(大津市坂本)

嘉祥元年(848)横川を開いた慈覚大師(円仁)が創建した。

本堂は、遣唐使船をモデルとした舞台づくりであるが、形式はあくまで復元であり、鉄筋鉄骨コンクリート建てである。銅板葺きの建物は当時の面影を残している。

8.狸谷山不動院

平安時代、桓武天皇が都の北東の場所に鬼門封じの不動尊を安置したのが始まりという。

斜面の洞窟に不動尊が安置され、お囲みする為に本堂が懸けづくり形式で建てられた。

「タヌキダニ不動さん」として親しまれ、ガン封じや病気平癒の祈願札がよく売られている。

9.三明院 多宝塔

元々山形県にあった寺院を1906年にこの地に移して開山した。

多宝塔は昭和36年(1961)の建造である。

10.白龍園 龍吟亭

大正時代に創業した衣料製造販売の会社が、昭和38年(1963)に土地の整備を行い造園始めて20年の歳月を掛けて完成。

2012年に初公開された。訪問者も限られ、苔を踏まれることも少なく、庭師が丁寧に整備している。苔が枯れることもなく実に美しい。

11.古知谷阿弥陀堂 瑞雲閣 光明殿 来迎殿

幽玄な雰囲気な渓谷沿いに境内がある。

慶長14年(1609)弾誓上人が開山した念仏道場である。本堂脇の巌窟内の石棺には弾誓上人の遺骸(即身仏)が安置されている。

硬い岩盤の地形で平地もほとんどないために、石垣を築いてその上に堂宇や茶室を建てた。なんとも贅沢な空間である。

12.由岐神社 拝殿

都の北方の鎮めとして鎮座し、京都の三大奇祭「鞍馬の火祭」の祭礼で知られる神社。豊臣秀頼によって本殿、拝殿が再建された。

拝殿は、左右二つに分けて真中を通す「割拝殿」で「懸けづくり」という形式である。

13.貴船神社 龍船閣

縁結びとして知られ「日本三大縁結びの神社」である。境内から懸けづくり形式で建てられた「龍船閣」と呼ばれる休憩処があり、貴船川沿いに美しい景色が見られる。

14.花背大悲山峰定寺

平安時代末の久寿元年(1154)鳥羽上皇の勅願により創建された修験道系の山岳寺院。

本堂は懸けづくりとも呼ばれる舞台造建築で、日本最古のものと言われる。清水寺の舞台は家光が峰定寺を参考に立て直したとされる。

自然石が重ねられた400段程の石階段を登る。

15.常照皇寺 舎利殿

京都市北郊北山杉の周山街道を超えた山中・丹波の里に常照皇寺がある。南北朝時代に北朝の初代天皇・光厳上皇により開かれた。

桜や紅葉が見事な京北の隠れ寺である。

16.愛宕念仏寺 地蔵堂

愛宕神社参道の山麓の入り口に位置する。境内には、一般の参拝者によって彫られた1200体の石造の羅漢さんが、表情豊かに並び心を和ませてくれる。

17.大覚寺 舞台

嵯峨天皇の離宮を寺とした門跡寺院。御所様式の建物が大沢の池に臨んで建ちならぶ。

建物から大沢の池に臨んで舞台が作られ、雄大な景色を堪能できる。

18.宝厳院 書院

天龍寺の塔頭のひとつであり、嵐山の全容を借景にした池泉回遊式庭園である。

桜や新緑、紅葉とどの季節でも美しい。

19.法輪寺 舞台

嵐山を少し登ったところに境内があり、舞台と呼ばれる見晴台が

ある。嵐山を高いところから観ることができ、京都市内も一望することができる。

20.大悲閣千光寺

嵐山にかかる渡月橋から約1㎞上流に200石段が続く参道を登ると、岩肌に建つ観音堂と客殿が見えてくる。

江戸時代の豪商・角倉了以が大堰川開削工事で犠牲になった方々の菩提を弔うために建てた。

客殿からの眺めは絶景である。

21.善峯寺 幸福地蔵堂

西山の中腹にある山寺。標高約300mのお堂から眼下に広がる京都盆地を展望することができる。自分のお願いごとをするのではなく、自分以外の幸せを願う幸福地蔵堂は懸けづくり形式で建てられた。

22.菊づくり 懸崖づくり

懸崖造とは、一本の小菊を大きな株に仕立て、野菊が断崖の岩間から垂れ下がっている姿を表現する技法である。

豪華絢爛に菊花展を彩っている。

23.京都先斗町の鴨川の床

江戸時代には鴨川の河原も広く、店の床几を中州に並べて、お客をもてなした。

鴨川の堤防が整備され、店の二階から「納涼床」を河原に伸ばし、夏の風物詩として親しまれている。

あとがき

一枚の懸けづくりの写真を取材するのに今までとは違い、困難な事が多くあった。先ず懸けづくりが山の崖の縁にある事である。当然、現地に行くには計画性が求められる。山奥の公共交通機関が使えないときには、近所の知人にお願いし同行をお願いした。懸けづくりの取材を始めて完結したのは約一年後であった。嬉しいことに新しい発見もあった。東山の清水寺の舞台(懸けづくり)を取材していた時、本堂の北側にある地主神社の本殿が懸けづくりであった事である。菊づくりの懸崖造や鴨川の床についても紹介した。

私の記事を書くスタンスは、現地を取材して主に感性で書き始めている。だから一期日間に完成はできない。次の記事は「京の塔-五重塔、三重塔、幻の大塔」「京の多宝塔」そして「京の三門と唐門」を計画している。懸けづくりの取材は、京都市内を巡っているので、当然同時並行の取材である。シンドイ取材であるが、成果が顕著に見えてくると遣り甲斐を感じる。