なぜ「書く前」が大切なのか?

「文を書くのって面倒だから、チャチャっと済ませたい」

紙やディスプレイを前にしたときの、皆さんの思いを代弁してみました。その気持ちは、よ~くわかります。文章を書くのがキライではない私でも、正直メンドイと思うことが多いですから。でも、ですね。その気持ちのままに「いきなり書いて」しまうと、たいてい失敗します。ここでいう失敗とは、次の2パターンです。

・まとまりのない文になってしまって、結局、書き直すハメとなり、余計に時間がかかってしまう。

・チャチャっと書いたはいいものの、自分の意図することが相手に伝わらず、文を書いた意味そのものがなくなる。

みなさん、どちらも一度や二度は経験されたことがあると思います。私もい~っぱい経験しました。だからこそ、その経験をふまえて「いきなり書いてはいけない」と強く強く言いたいのです。

何ごとにも順番があるように、文章にも手順があります。文を「書く前」には、深呼吸でもしてアタマを落ち着かせ、手順を踏んだ方が結局は早く書けます。また「伝わる文章」にもなるので、仕事やプライベートのストレスが少なくなる。と、私は思っています。

※もちろん「いきなり書いても、きちんと伝わる文を書ける人」はいます。でも、それは達人か、もしくは「自分でそう思ってるだけ」のどちらかです。そして大半は後者のはずです。また、本稿をわざわざ読まれている方は、文を書くことに何らかのニガテ意識、または課題をもっている方だと思うので、失礼ながら達人ではないと思います。

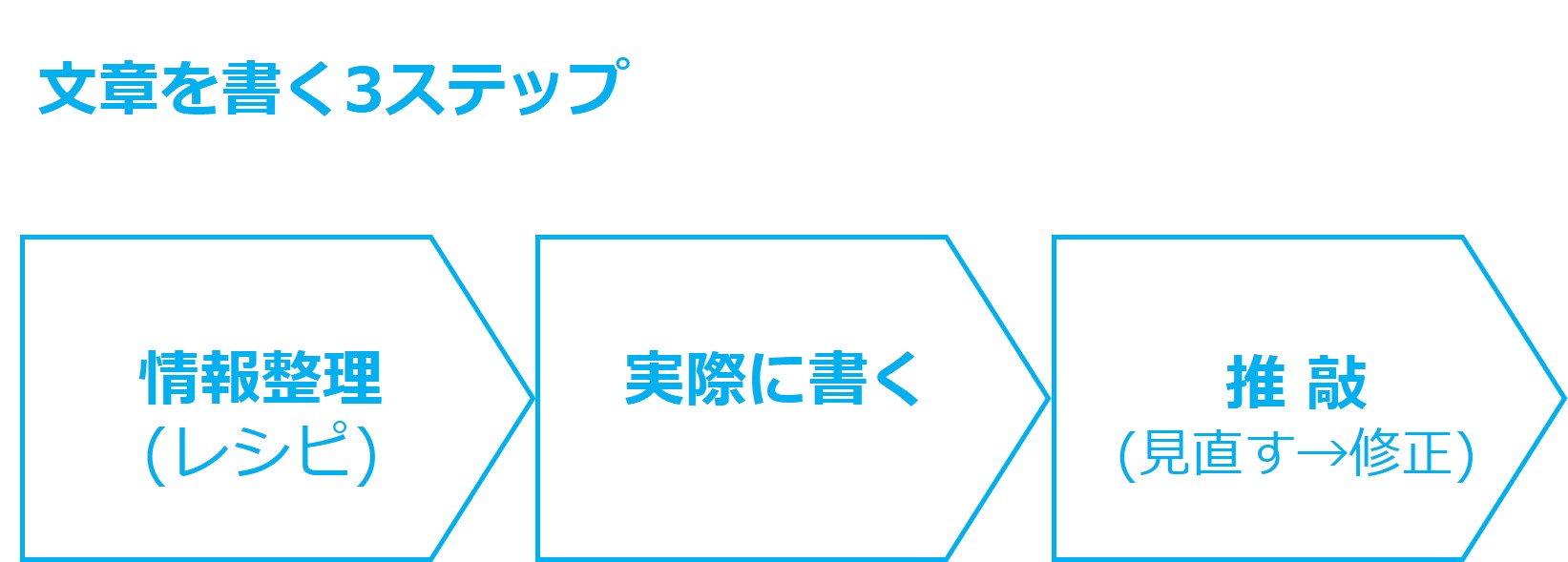

文章は3段階に分けて書く

「いきなり書いてはいけない」のであれば、「いきなりすべきこと」は何でしょうか?その前に、文章を書く大枠の手順から説明しますね。私は、3つのステップに分けて文章を書くようにしています。「1.文章のレシピをつくる(情報整理) → 2.実際に書く → 3.推敲(見直す&修正)」の流れです。

3つのなかで、いちばん重要なのが「文章のレシピをつくる」ことです。次が「文章を整える」で、最後が「実際に書く」ことだと考えています。「実際に書くのが一番ちゃうん?」と思われる方も多いと思いますが、それは改めて別記事にて説明します。で、その前に「文章のレシピって何?」についてお話しいたします。

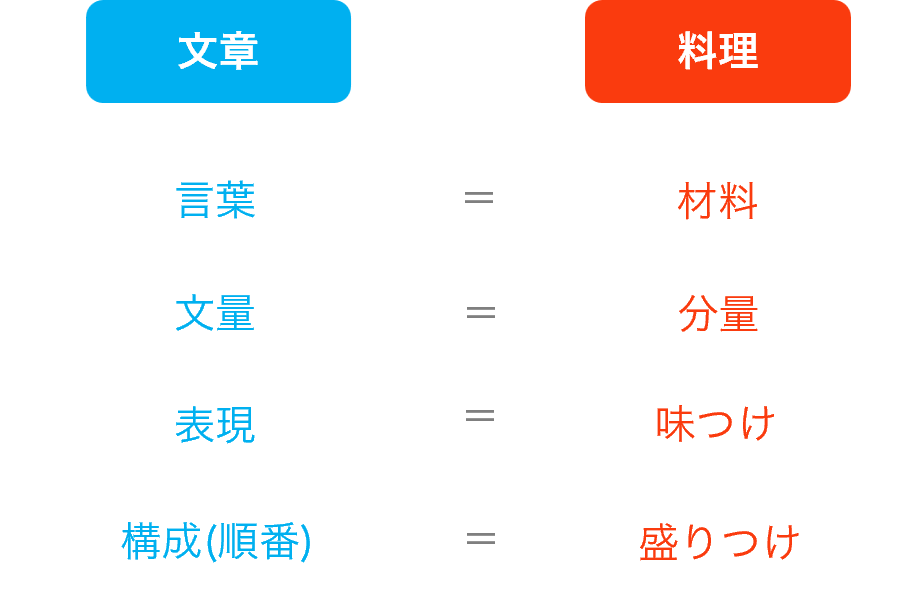

文章のレシピとは?

唐突ですが、文章と料理って共通点が多いと思いませんか?たとえば、言葉は材料、つまり具材や調味料にあたります。材料を「どれくらいの量で、どんな味付けをして、どんな盛り付けにするのか」は、「何と何の話を、どれくらいの文字量で、どんな順番で、どんな表現にして書くか」と同じことだと思います。で、料理をするときは先にレシピを考えますよね。同じように、文章を書く時もレシピが必要なのです。

このレシピがないまま文章を書くとどうなるか?同じ材料を用意して調理しはじめたものの、だんだん迷走し「肉じゃがをつくるつもりが、カレーができてしまった」みたいなことが起こりうるのです。だから、レシピが必要なんです。

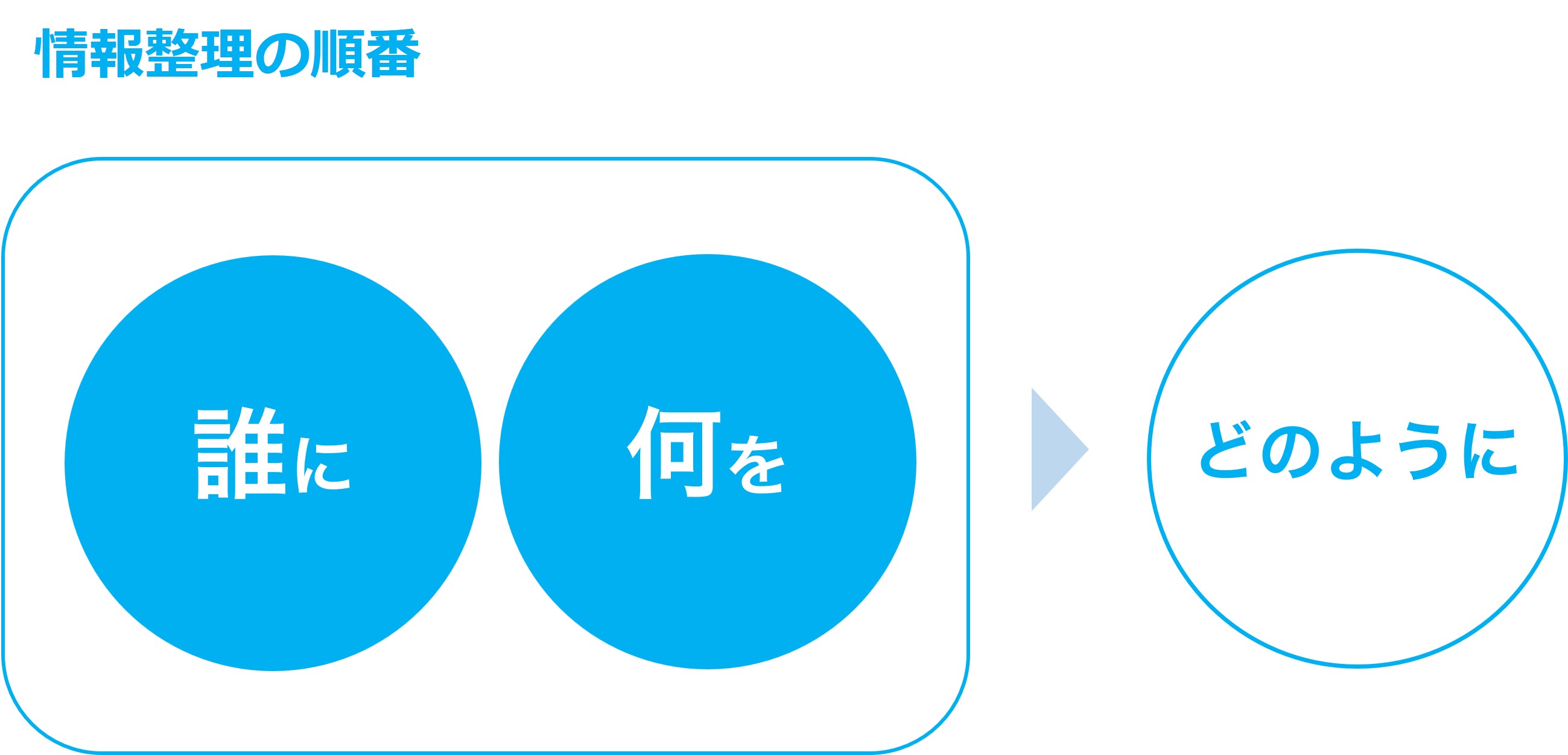

誰に、何を、どのように

では、文章のレシピに必要な要素とは何でしょうか?それは「誰に、何を、どのように」の3点です。つまり、文章を書くとき最初にやるべきことは「誰に、何を、どのように、伝えるのか」を決めることになります。特に大事なのは「誰に」と「何を」です。実はこれさえしっかりと決められれば、文章は案外とスラスラ書けます。逆にいえば「書けない」のは「誰に何を」が定まっていないからです。ひじょーに大切なことなので、もう一回いいます。

「誰に、何を、伝えたいのか?」

文章を書く前には、必ずこれを整理してください。多くの方が文章で悩んでしまうのは、「誰に何を」が決まっていないにもかかわらず、いきなり「どのように書こう?」から考えてしまうからです。料理でいえば「材料も決まってないのに、どんな味付けにしよう?」と考えてるようなものです。ふつうは逆ですよね。でも、これが文章になると、なぜか味付けである「どのように書こうか?」から入りがちなんです。で、脳も筆も空回り…。だから、私は常に「HowよりWhoとWhat」と自分に言いきかせています。

もう一つ大事なことがあります。「誰に、何を」を考えるときは、アタマの中だけではなく、必ず書き出してください。書いたものを、目で見ることで、「この要素はいらないな」とか「なんか話に無理があるな。じゃあ○○をつけ加えようか」といったように、情報が整理されます。

書き出すこと、つまり「見える化」をしないと、「あーでもない、こーでもない」とアタマの中で同じことがグルグルグルグルと回っているだけの状態になります。脳みそにもロールプレイングゲームでいうところの「ヒットポイント」つまりエネルギー残量があり、このグルグルの堂々巡りでヒットポイントが消耗され、「疲れた…。なんか書くのってイヤ!」になってしまうのです。ちなみに、このことは情報整理だけでなく、「考える」という行為全般にいえる、とてもとても重要なことだと思います。

さて、ここまで読まれてお分かりかと思いますが、文章のレシピとは「情報の整理をする」ってことなんです。情報整理という、前さばきがあるかないかで、文章の質が大きく変わってきます。

すべての文章には読者(=読んでほしい人)がいる

みなさんが、人の話を聞いていて退屈するときってどんな場合ですか?「興味のない話」「必要のない話」「相手の内輪話など、自分がよく知らない話題や知らない言葉が出てくる話」こんなとき、私たちの脳みそは「聞いているふりモード」にスイッチされます。あるあるですよね。

文章にも同じことがいえます。日記など特殊な場合を除いて、ほとんどの文章には読む相手、つまり読者がいます。でも、ついついこの読者の存在を忘れて、自分勝手な文章になりがちです。すると読み手は退屈しはじめ、苦痛な場所から逃れようと、読むのを止めてしまいます。読み手のいない文章って、独り言をブツブツ言っているのと同じことです。虚しいし悲しいです。あるいは、周りからは「イタイ人」と思われているかもしれません。そうならないために読み手、つまり「誰に」を強烈に意識する必要があるのです。詳しくは別記事の「相手ファーストが文章の決め手」で述べますが、要は「相手にとって意味のある話を、相手のわかる言葉で話す」ということです。

ものすごく極端な例をあげますと、「小学生でもわかるようにやさしくカンタンに書かれた文章」でも、相手が日本語を読めない外国の人だったら、まったく伝わりませんよね。「そんなアホなことせんわ」と思われるでしょうが、それに近いことを、私たちはやっちゃってます。それが専門用語です。ここでいう専門用語とは、業界用語、カタカナ用語、内輪の人にしかわからない固有名詞などです。これらの言葉を使うと、相手の思考に「?」という空白を作ってしまうとともに、誤解を与えてしまうことがあります。

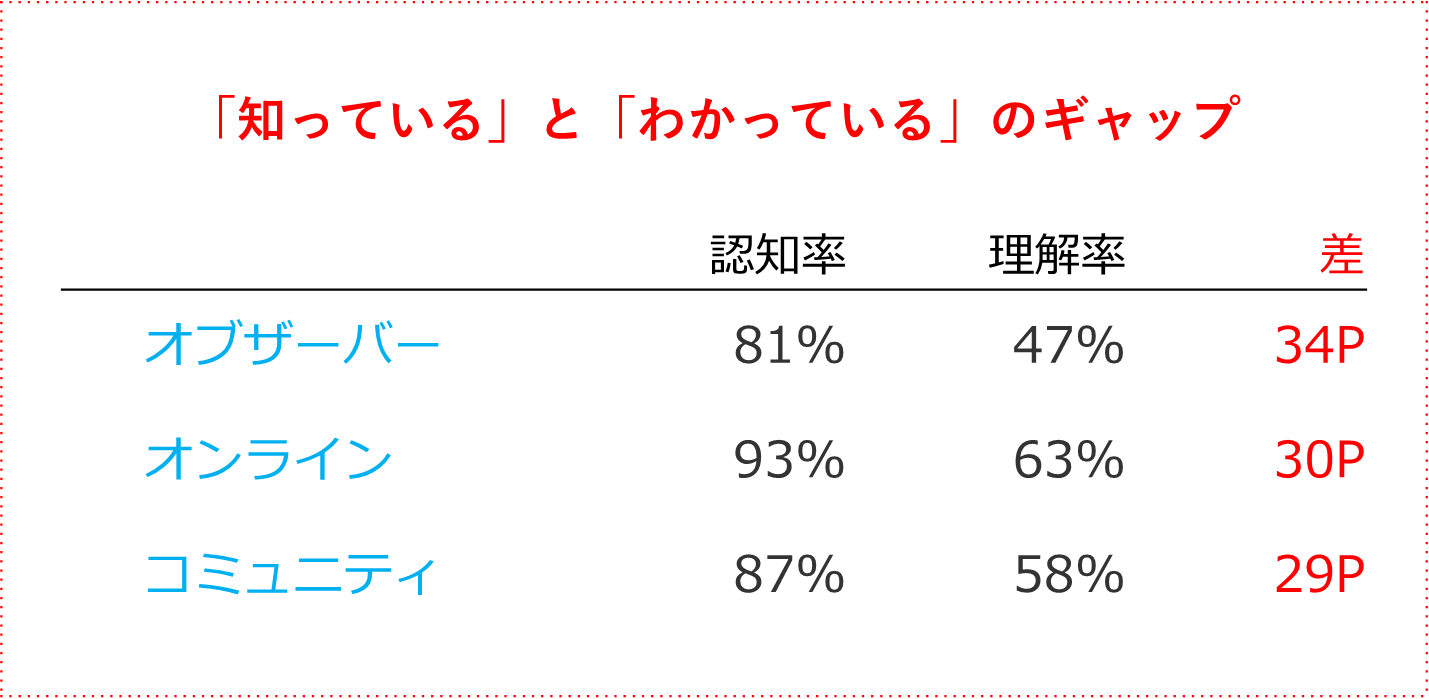

「オブザーバー」という言葉自体は、8割の人が知っている。しかし、その意味を理解している人は半分以下。カタカナ用語は人によって解釈が大きく異なり、誤解を招きやすいといえる。

20年ほど前、私が広告業界で働いていた時のことです。私の仕事を知らない人との雑談で「最近、テレビの販売に苦戦してます」と言ったら、「え~っ?今、液晶テレビって流行っているのに?」と、ダメダメ営業マンを見るような哀れみの目線をいただきました。実は、広告業界で「テレビの販売」といえば「テレビCMを販売する」ことを意味します。でも、一般的にいえば「家電製品のテレビ」をイメージしますよね。当時は液晶テレビブームのまっただ中。「一番売りやすそうなものでも苦戦するとは…」と解釈されたのです。と、このように、業界が違えばその言葉が意味することも違ってきて、思わぬ誤解を招くこともあるわけです。

おもてなしの心が文章を磨く

学生時代に英語の教科書を読んでいて、知らない単語が出てくると、急に理解度が下がり、読むのが苦痛になりましたよね。「前後を類推すればわかる」といいますが、学校の試験ならともかく、社会に出ると「解読」が必要な文章につきあってくれる人は、そうそういません。だから、専門用語を使うときは「この言葉って、○○さんに通じるかな?説明を加えた方がいいかな?別の言葉に置きかえた方がいいかな?」という気遣いが必要となります。そう、文章って相手への「思いやり」が大切なんです。伝わる文章にはココロが込められているということです。

私は、「どのように書くか」は「誰に」が決まってはじめて考えられることだと思っています。相手によって、使う言葉や「硬めの言い回しにするか、柔らかめにするか」といった文体、あるいは書く順番、つまり構成も変わってきます。だから「読む人」に想いを馳せること。これが文章を書く心がまえの第一歩だと考えています。

私は本サイト「Kyoto Love. Kyoto」内で、一人でも多くの方に京都の魅力を伝えようと数多くの記事を書いてきました。でも、京都って歴史と文化のまちだけあって、難しい言葉や専門用語が多くなりがちです。だからこそ「相手の立場になった、わかりやすい文章」を心がけているつもりです。これが私流の「オ・モ・テ・ナ・シ」の心の現れだと思っています。

それでは、次回は「誰に何をどのように」の「何を」と「どのように」についてお話ししたいと思います。またお会いしましょう!