駅伝発祥の地として知られる京都は、陸上競技が盛んな街でもあります。そんな京都で文筆に携わる筆者は「文章とは陸上レースだ」と論じています。はたして、文章と陸上競技にはどんな共通点があるのでしょうか?

「何を書くか」は目的しだい

「何を書いたらいいのか、思い浮かばない」

いざ、文章を書こうとなったとき、このように「うっ」となってしまう時ってありますよね。前章で「文章はいきなり書きはじめるのではなく、情報整理という前さばきをした方が、結局は早く書ける」という話をしました。そういった準備をせずにいきなり書こうとするから「何を書いたらいいのか、わからない」となるのです。では「何を書くか」はどのように考えればよいのでしょうか?実は「何を」を考える前に、もうひとつ確認しておく超重要なものがあります。

「何のため?」です。

文を書くということは、何らかの目的があるはずです。

たとえば、

・知ってほしい

・決めてほしい

・許可してほしい

・返事がほしい

・意見がほしい

・会ってほしい

・来てほしい

・買ってほしい

・その情報を他の人に広めてほしい

etc…

まだまだ他にもあると思いますが、おおよそこんなところでしょう。ここから見えてくるのは、具体的な行動を伴うケースが大半であることです。つまり、読んだ相手に何をしてほしいのかが「何のため=目的」ということになります。その目的を達成するために文章を書くわけです。

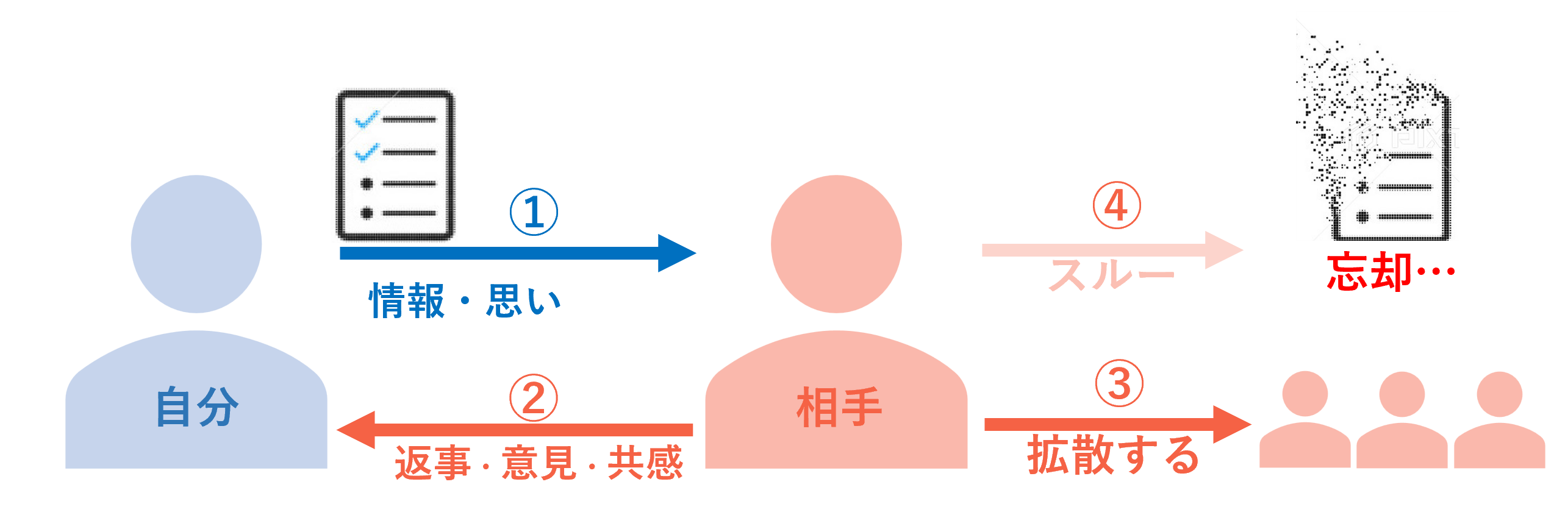

あなたの文章(①)の行方は次の②③④のどれかとなります。 ②返事などのリアクションを得る ③拡散される ④スルーされる あなたが望む行き先は?

少しつけ加えると「知ってもらう」の場合、知ってもらった後がポイントです。「面白かった」「ためになった」「これは大切だから、覚えておこう」といった気持ちになってほしいはずですよね。さらにSNSの場合は、「こんな(イケてる?)自分を知ってほしい」というアピール、つまり承認欲求もあるかと思います。そのためには「キレイ」とか「美味しそう」あるいか「へえ~、なるほど」といったポジティブな気持ちになってもらうことが大切です。ちなみに、このポジティブな感情を最近では「共感」と呼ぶことが多いようですね。と、このように考えてみると、「単に知ってもらうだけでいい」とケースは稀だということがわかります。

ゴールなきマラソンは走れない

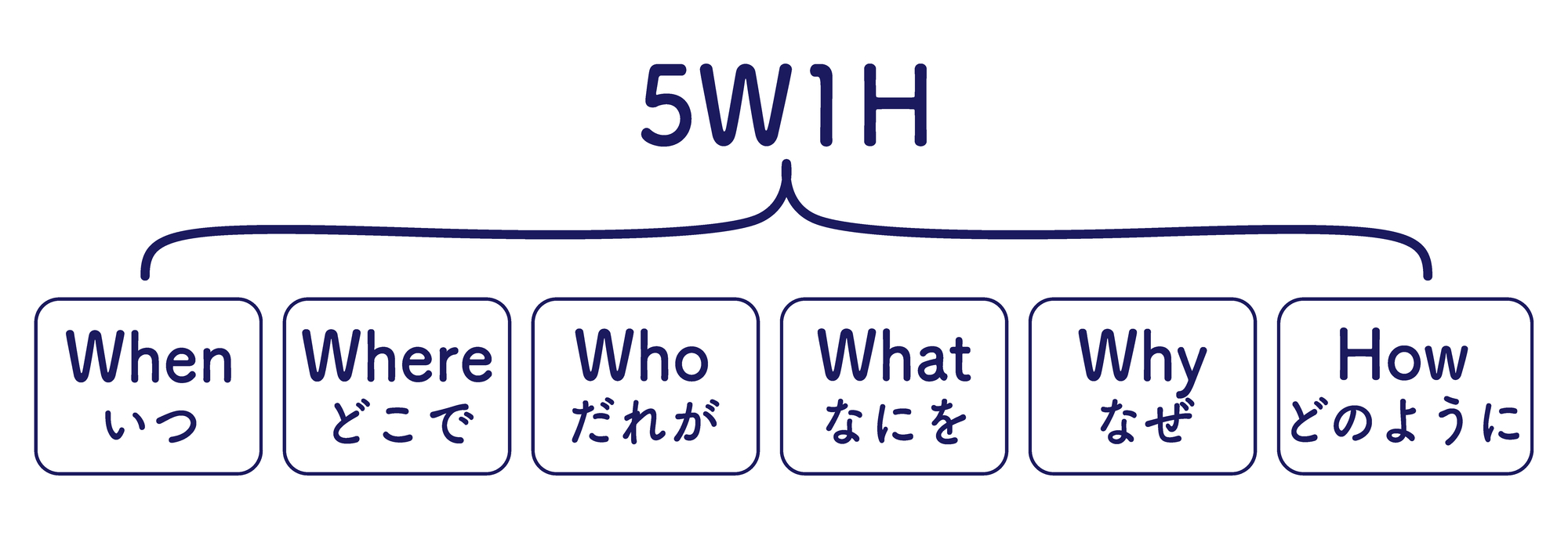

くり返しますが、文章の目的つまりゴールは「相手に行動を起こしてもらう」ことがほとんどです。ということは、このゴールから逆算して考えれば「何を」が見えてきます。「○○さんに□□してほしい」。これが「何を」の“核”となります。この核を中心に色いろと肉づけ、つまり「いつ」「どこで」「どれくらい」などの5W1Hを足していけば、少なくとも「何が言いたいのかわからない」ということにはならないはずです。

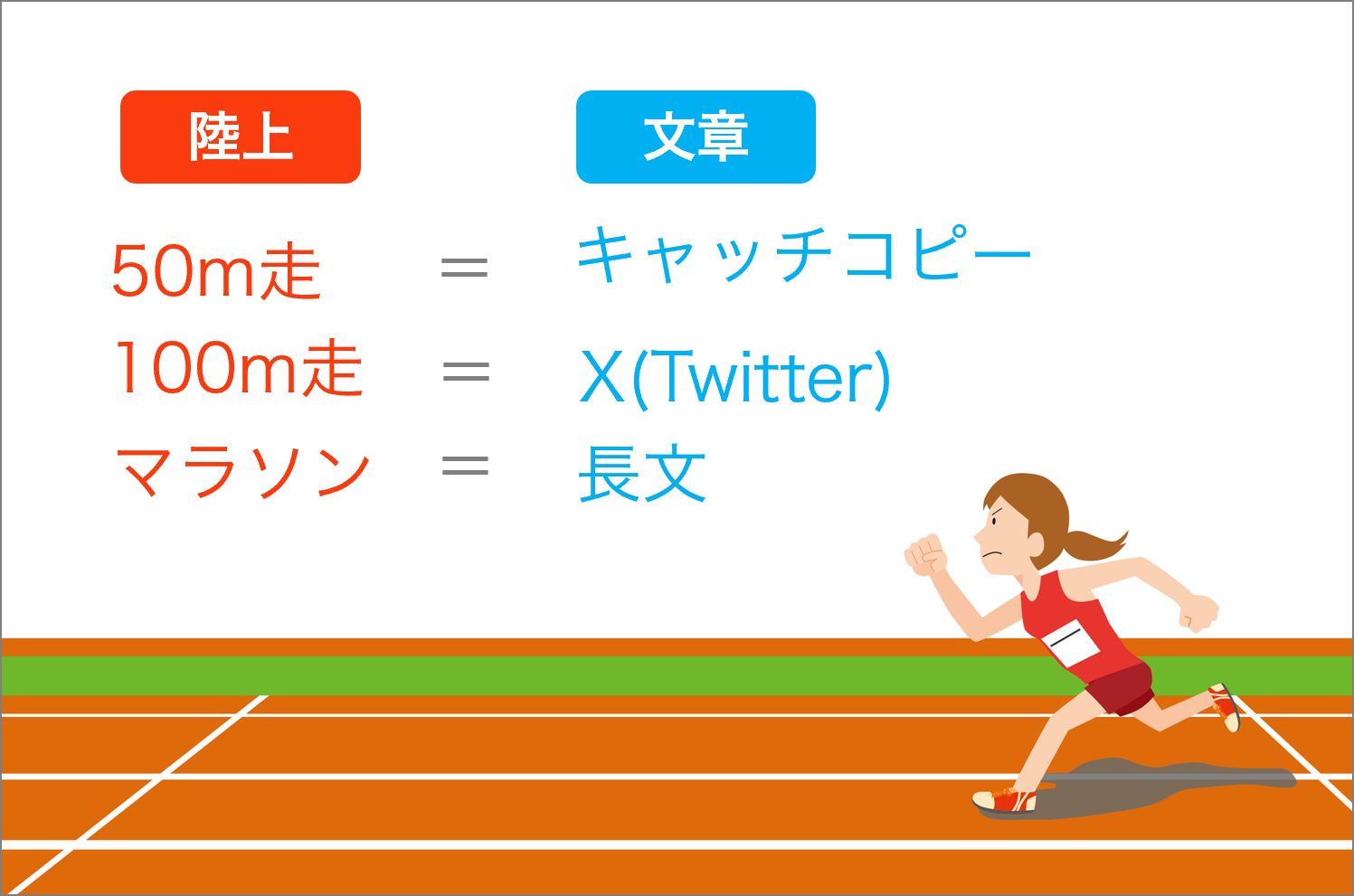

さて、この「ゴールに向かって進む」という点で考えてみると、文章と陸上レースには共通項が多いことに気づかされます。X(旧ツイッター)やショートメールなどの短文は短距離走。端的な言葉で簡潔に伝える瞬発力が求められます。究極の短距離走がキャッチコピーといえるでしょう。スタートダッシュ、つまり直感に訴えるひと言が肝心です。対して長文はマラソン。速さも大切ですがそれ以上に、コース全体を見渡すペース配分が重要となる点は、文章のストーリー構成と似ています。加えて、長い文を書くのも長い距離を走るのも持久力がいります。

文章、レースともにいえるのは、ゴールの方向を間違えたら絶対に勝てない(伝わらない)ということです。ランナーはゴールの1点を見つめてひた走ります。そもそもゴールがなければレースは成立しません。文章も同じはずなんですが、こちらはついつい横道にそれがちです。あるいは「逆走していた」なんてことや、ひどいときには町内のジョギングみたいに「ゴールなんて意識せずに走ってた」といったことがあるんですよね。だからこそ、常にゴール=目的を見失わないように、強く、そして常に自分に言い聞かせることが大切です。

「相手にとってほしい行動」は、必ず書くこと!

さて、これで文章の核となる「目的」は、あなたのアタマの中にしっかりとインプットされました。この目的、つまり「これから何の話をするのか?」はできるだけ早い段階、できればタイトルに書くようにしてください。そうすることで、読み手も「ああ、これから○○の話が始まるんだな」とアタマの準備ができるので、読みやすくなります。何かの本に「デキる人のメールは、件名に必ず用件を入れている」と書いてありました。ここでいう用件とは「相手にしてほしい行動」のことです。

さらにいえば「してほしい行動」は、できるだけ具体的に書いてください。これ、かなり大事です。なぜって?人間とは「思いこみの強いワガママな動物」だからです。ふだんは、とても思いやりにあふれた愛ある人でも文章になると「世界は自分を中心に回っている」といわんばかりのワガママ大王に豹変することがあります。

たとえば、AさんがBさんに「○○のイベントを開催します。ぜひご参加ください」というメールを送ったとしましょう。主催者であるAさんは、イベントへの思いや参加することのメリットを心をこめて書きました。でも、そのことに気をとられて肝心の「返事をください」というひと言を書き忘れていたのでした。AさんはBさんから出欠の返事が来ると思っています。いや、決めつけていました。でも、読み手のBさんは「数多くあるお知らせの1つ」として軽く受けとめていました。ましてや「返信が必要」などとは思ってもいません。となると、待てど暮らせど、Bさんからの返事が来ることはありません。ちなみに、この失敗談の主は、他ならぬワタクシ自身です。しかも2回やらかし、1回はあやうく友人を失いかけ、もう1回は上司に尻拭いしてもらいました。2回の強烈な体験でようやく学習できました…。と、このように、ささいな行き違いから思わぬトラブルを招かないためにも「相手にどうしてほしいのか」は必ず、そして丁寧に書くようにしてください。

「何を」は、いったん箇条書きで並べてみる

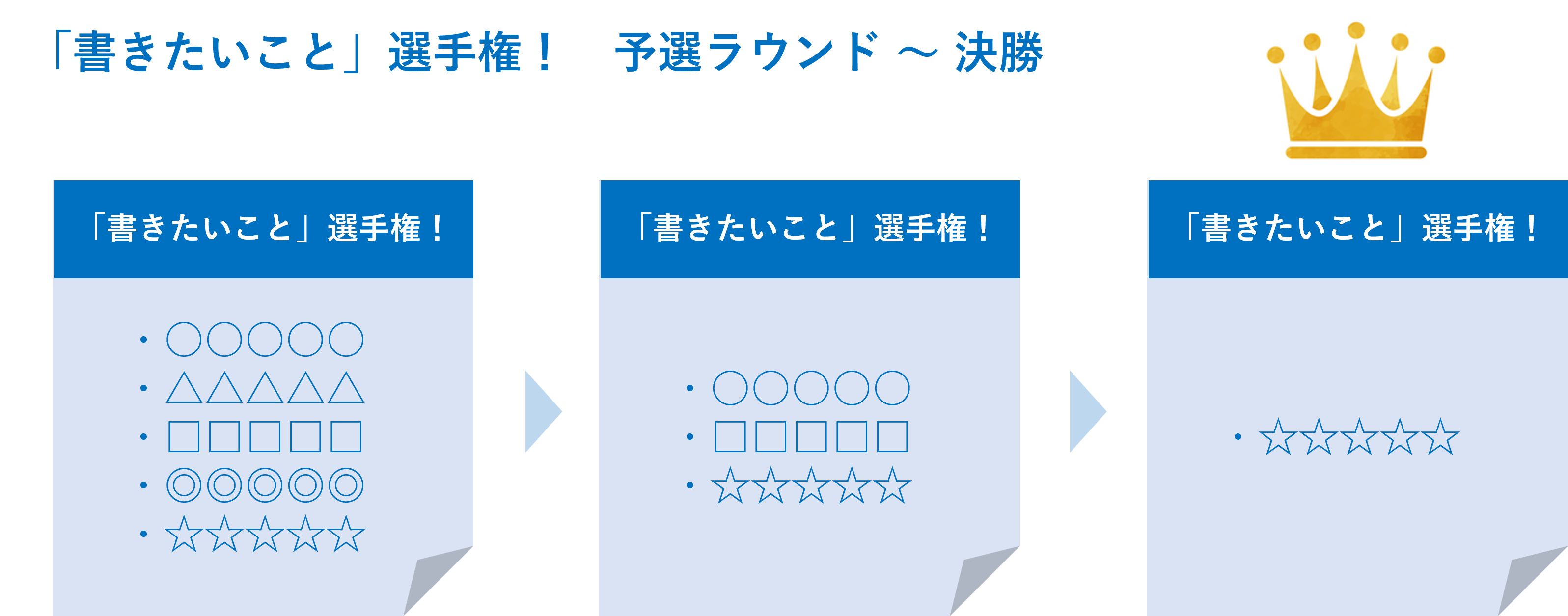

この目的=「何のため」をきちんと押さえた上で、本題である「何を」を考えます。私の場合、はじめに「あのことと、このこととを書こう」という項目を5つくらいの箇条書きにします。で、この5つから「いちばん言いたいことは何やろ?」という、ベストワンを選びます。いきなり1つに絞るのが難しいときは、いったんベスト3に絞り、その中からさらに1位を選択します。項目の数は文章の長さ次第で、3~7個くらいが適当かと思います。

この手順を踏む理由は、優先順位をつけるためと、内容の重複を避けるためです。人間とは欲張りな動物でもあります。あれほど「何を書いたらええねん?」と悩んでいたのが、いざ、頭が回りはじめると「あれも書きたい、これも書きたい」となり、気がつけば10以上の項目になっていた…なんてことが私の場合はよくあります。でも、ちょっと待ってください。たくさんのことを書けば書くほど、焦点がぼやけてしまい、結局何が言いたいのかわからなくなることが多いものです。だからこそ、先ほど述べたベストワンのように、自分が本当に言いたいことを自問自答して優先順位をつけることが大切です。

また、「似たような内容が複数の項目に分散している」ということがよくあります。たとえば、イベントの案内を書く場合、「イベントの目的」と「開催に至った経緯」には重複する点が多く、読み手からすると「くどい」と思われがちです。もちろん、重要なことであれば、言葉を変えて何度も書くこともありますが、それはまた別の話です。ふつうは、どちらか1つにまとめた方かスッキリするでしょう。このように項目を並べて眺めることで、全体像が見えてきます。すると、「○○はいらないな」「○○と□□は同じようなことだな」「△△を足さないと意味がつながらないな」といった、ダブりやモレが見えてくるので、整理がしやすくなります。

やってみなはれ

と、ここまで整理すれば「何を」がクッキリと見えてくるので「スタンバイOK!あとは書くだけ」となります。とはいえ、「いや、そんなん、口でいうのはカンタンやろけど…」とお思いの方も多いでしょう。はい、その通りです。世の中「聞くと見るとでは大違い」「やってみなわからん」ことばかりですからね。だからこそ、一回やってみることが大切なんです。上手くいかなくたっていいんです。何回かやっていくうちに、自分なりのコツや感覚というものに気づきます。それでも、何も得るものがなかったら…。それは「この方法はアナタに向いていない。だから、別の方法を探しなさい」というメッセージです。ムダな時間を過ごしたと思うかもしれませんが、何もせずに「今のまま」でいるより、はるかに前向きだと思いませんか?

これは、文章に限らず何ごとにも、いや、大げさにいえば人生にも言えることだと私は考えています。保守的と思われがちな京都ですが、いっぽうでベンチャー企業が多く生まれた都市でもあります。「やってみなわからん」ことを恐れず挑むスピリッツが、京都には根付いているわけです。

かのエジソンは、実験に失敗した時は「上手くいかない方法を発見しただけだ」と考えていたそうです。ドラえもんは、宿題ができない理由をあれこれ並べ立てるのび太に「悩んでるヒマに1つでもやりなよ」と言いました。要は「まずは、やってみましょう!」ってことですね。とにもかくにも「はじめの一歩」を踏み出してください。きっと、あなたの未来を変えてくれます。

サントリーの創業者である鳥井信治郎氏のことば。当時、ウイスキーの製造は「日本では無理」と言われていた。周囲も猛反対したが、鳥井氏はその志を曲げることなく果敢に挑み、見事に日本にもウイスキー文化を醸成した。「やらなわからしまへん」は、成功するかどうかわからないという意味ではなく「やってみることで、わかることがある」という彼の精神を表している。(筆者解釈)