「考える」と「思う」はどう違う?

「よく考えなさい」

親から、先生から、上司から、ずっと言われ続けてきたセリフです。そもそも、この「考える」とは、どういう行為を指すのでしょうか?自称・文筆家の私は「文章と思考は切っても切れない関係にある」と考えています。そこで、あらためて「思考とは何か?」について深堀りしてみようっていうのが本章のテーマです。

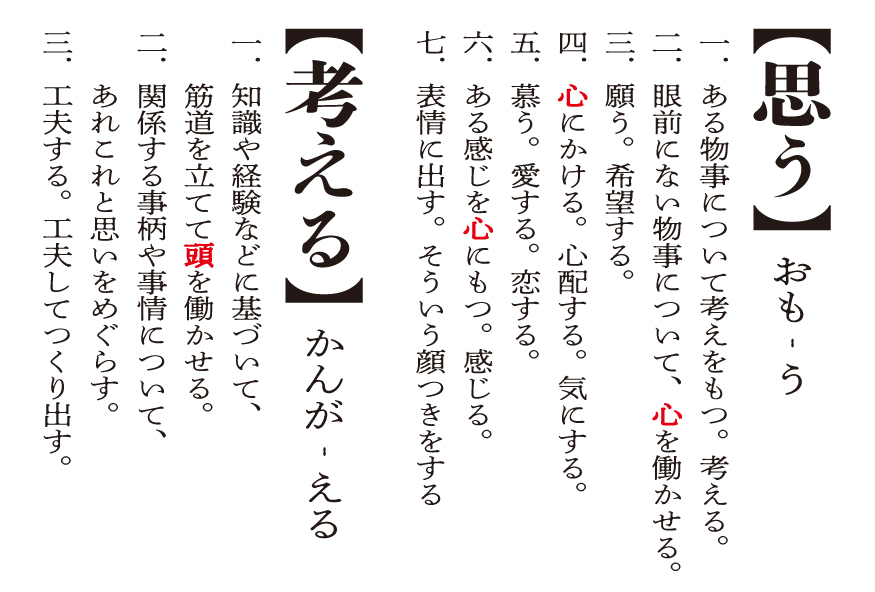

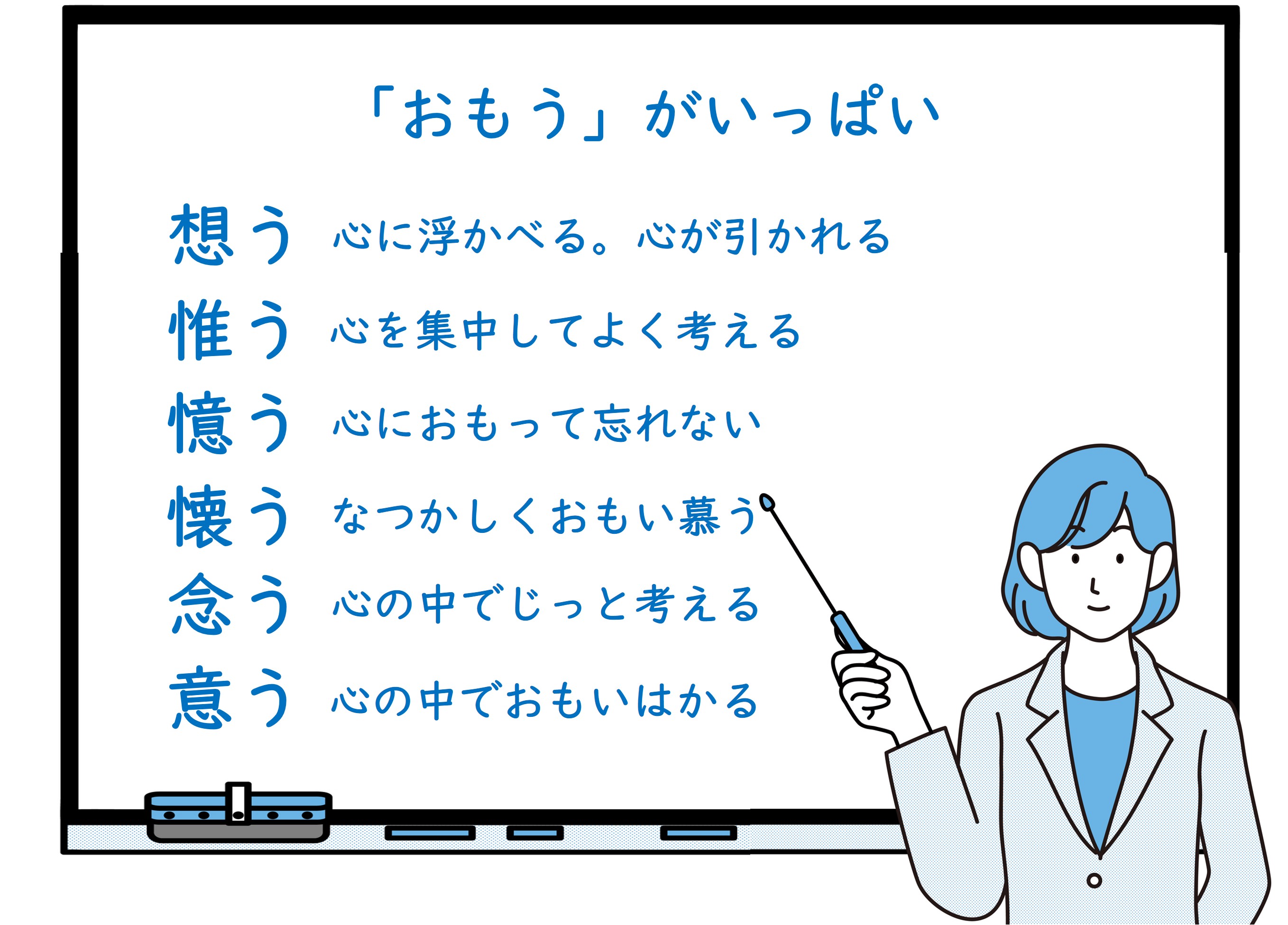

さっそくで恐縮ですが「考える」を考えるにあたって、皆さんに質問があります。「考える」と「思う」って、何がどう違うんでしょうか?あらたまって聞かれると、答えられない人が多いと思います。「思考って言葉があるくらいやから、同じちゃうん?」と答えた方、半分正解で半分まちがいです。「思う」には「考える」の意味も一部含まれています。だから半分は正解です。でも、やっぱり違うんです。混乱してきましたね。では、次の3つの例で、その違いを見ていきましょう。

・「答えを考える」とはいうが「答えを思う」とはいわない。

・「作戦を考える」とはいうが「作戦を思う」とはいわない。

・「今日は暑いと思う」とはいうが「今日は暑いと考える」とはいわない。

もしかしたら、3つめは「今日の最高気温は24℃。京都の年間を通じた平均最高気温は16℃。よって、今日は暑いと考える」な~んて言う人がいるかもしれませんが「ウザっ」のひと言で一刀両断されるのがオチでしょう。

別の例をあげてみましょう。

・「好きな異性のことが頭に浮かびあがるとき」は、思っている状態

・「どうすれば彼(彼女)と仲良くなれるか」は、考えている状態

といえます。なんとなく、違いが見えてきたのではないでしょうか?では、ここで大辞泉さんにご登場いただき、それぞれの意味を教えていただきましょう。

だんだん見えてきましたね。「思う」には、感情的なものや漠然としたものが多いのに対し、「考える」は具体的なものが多いといえます。そろそろ、結論を出しましょう。「思う」は、ココロの作用であり、「考える」は、アタマを使う行為である。私はそう考えます。

書くとは「思考を見える化」すること

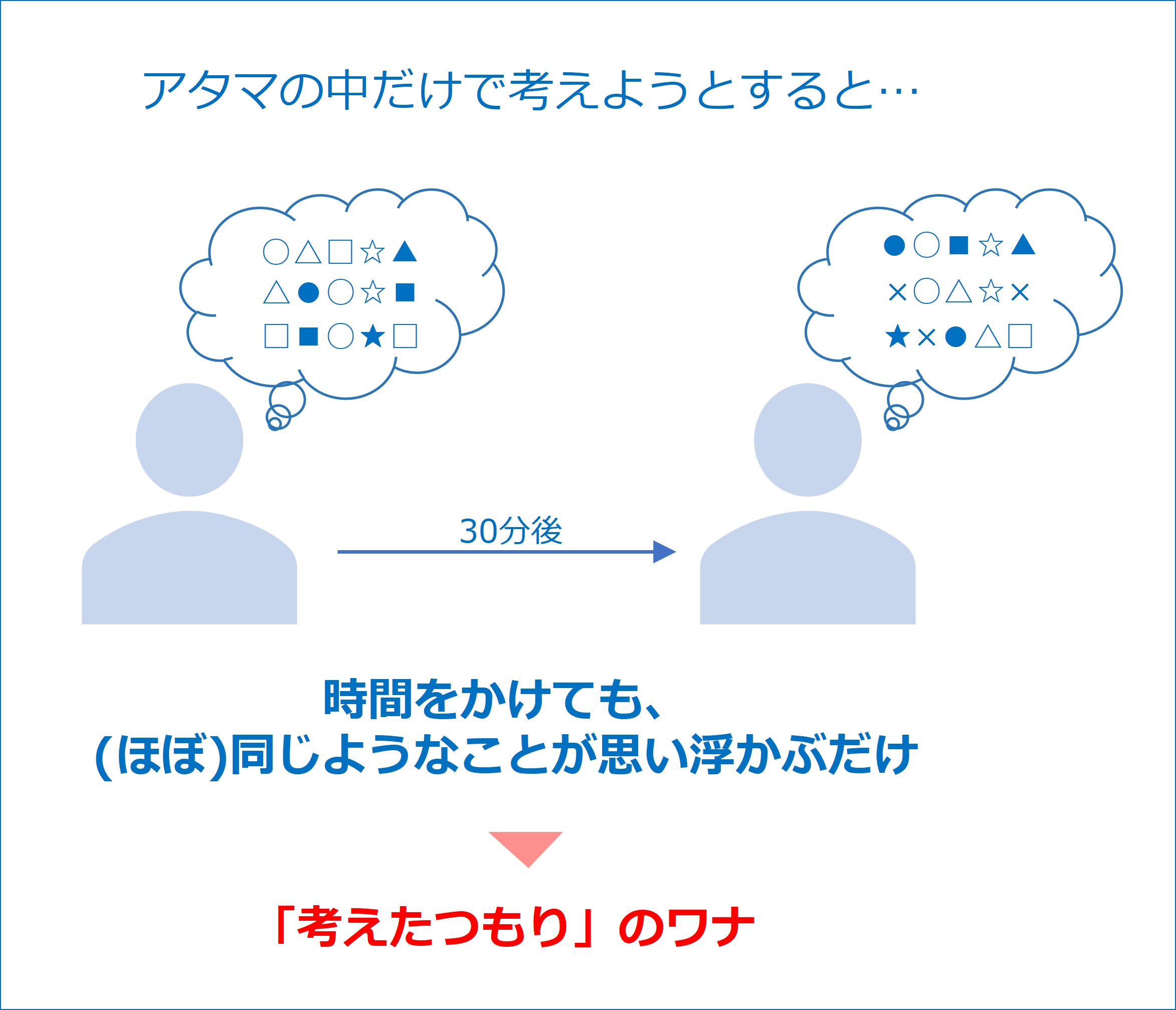

なぜ、「思う」と「考える」の違いにこだわるのか?それは、「考えたつもり」でも、結果的に「何も考えていない」ケースが多いように感じるからです。たとえば、営業部長がAさんとBさんに「商品○○の販売を強化したい。どんな施策があるか、次の会議で報告してほしい」と言ったとします。念のためですが、2人の意欲も考えた時間も同じだったと仮定してください。

会議での2人の発言はこうでした。Aさんは「いろいろ考えたんですが…やっぱり、もっと多くの人に知ってもらうとか、値段を安くするとか…ですかね?」といった漠然としたものでした。いっぽうのBさんは「商品○○は、□□の場所で使われることが多いので、□□でチラシを配ってみるのがいいと思います。また、値段を下げるなら価格に敏感な主婦を対象にしたセールが有効ではないでしょうか?」と、具体的な答えと理由を用意していました。この2人の違いは「考える方法」にありました。Aさんは、アタマの中だけで考えたのに対して、Bさんは頭の中に出てきたことを書き出し、その紙とにらめっこしながら考えたのです。

Aさんは「考えた」のではなく「なんとなくの案が思い浮かんだだけ」といえます。その思い浮かんだことがアタマの中だけで「あ~でもない、こ~でもない」と、グルグルグルグルと回っているだけ…。Aさんだけでなく、私にも皆さんにも経験があることだと思います。

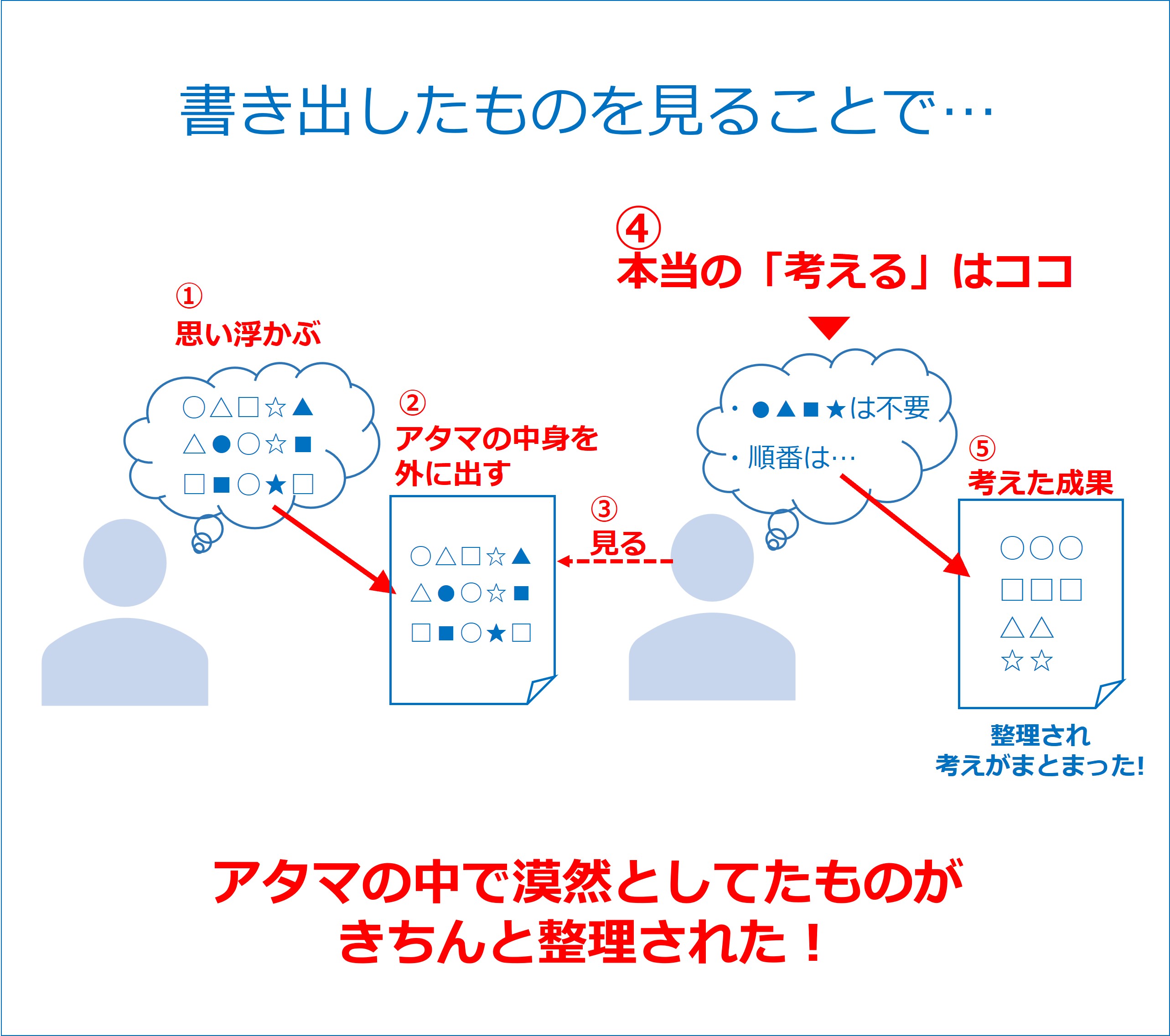

では、どうすれば「あ~でもない、こ~でもない」の堂々巡りから脱出できるのでしょうか?私の答えは1つ、Bさんのように「書き出す」ことです。これは「アタマの中身を、紙に移動させる」行為だと私は考えています。なぜ書き出すことが大切かというと「書いたものを見ることで、自分の考えを客観的に眺めること」ができるからです。考えたことを客観視することの意味は「自分との対話」ができることにあります。いわゆる自問自答ですね。

たとえば…

「それって、ホンマに正しいんかな?」

「他にも、○○という視点から見たらどうやろ?」

「それなら、○○という考え方もアリやな」

「いやいや、それは違うやろ」

「それって、ひょっとして○○と組み合わせたらええんちゃうん?」

「○○はいらんな」

といった感じです。このように、もう一人の自分との対話を通じて、考えが広がったり深まったりして練り上げられていくのです。つまり、私にとっては「自分との対話」こそが「考える」という行為になります。

「そんなメンドクサイことせんでも、パッとひらめくこともあるやん」とおっしゃる方も多いでしょう。その通りです。ちょっとしたことであれば「思う」レベルの思考でOKだと思います。でも、真剣に取り組むべきことであれば、やっぱり「ちゃんと考える」ことが、とてもとても大事だと思います。その「ちゃんと考える」ために、書き出すことを強く強く推奨します。わざわざ書かなくてもアインシュタインなみのIQをもってすれば、自分との対話ができるかもしれませんが、私のような凡人には至難の業だといえます。私が書くことを大事にしている理由はここにあります。極論かもしれませんが「書くことでしか、人は考えることができない」とさえ思っています。

だから言うんです。

「考えに困ったら、書き出せ」と。

そもそも「考えられない」という人は「何を考えていいのかが、わからない」状態なんだと思います。別の言葉でいうと「考える材料がないから考えられない」ともいえます。で、あれば「考える材料」を作ればいいわけです。材料は「アタマに浮かんだことを書く→見る→考える」のサイクルが回り始めれば、いくらでも作れます。こうしてみると「書くことで考えられ、考えることで書ける」という関係があることにお気づきかと思います。つまり、書くことは考える方法のひとつと言えます。

だから言います。

「書き出せ」と。

最強の思考ツール「具体と抽象」

ここで「考える方法」をもうひとつご紹介します。それが「具体と抽象」です。正確に言えば「具体的に考える」と「抽象的に考える」を行ったり来たりすることです。「なんのこっちゃ?」だと思うので、まさしく具体的に説明していきます。まずは、そもそも「抽象とは何なのか?」についてお話しします。

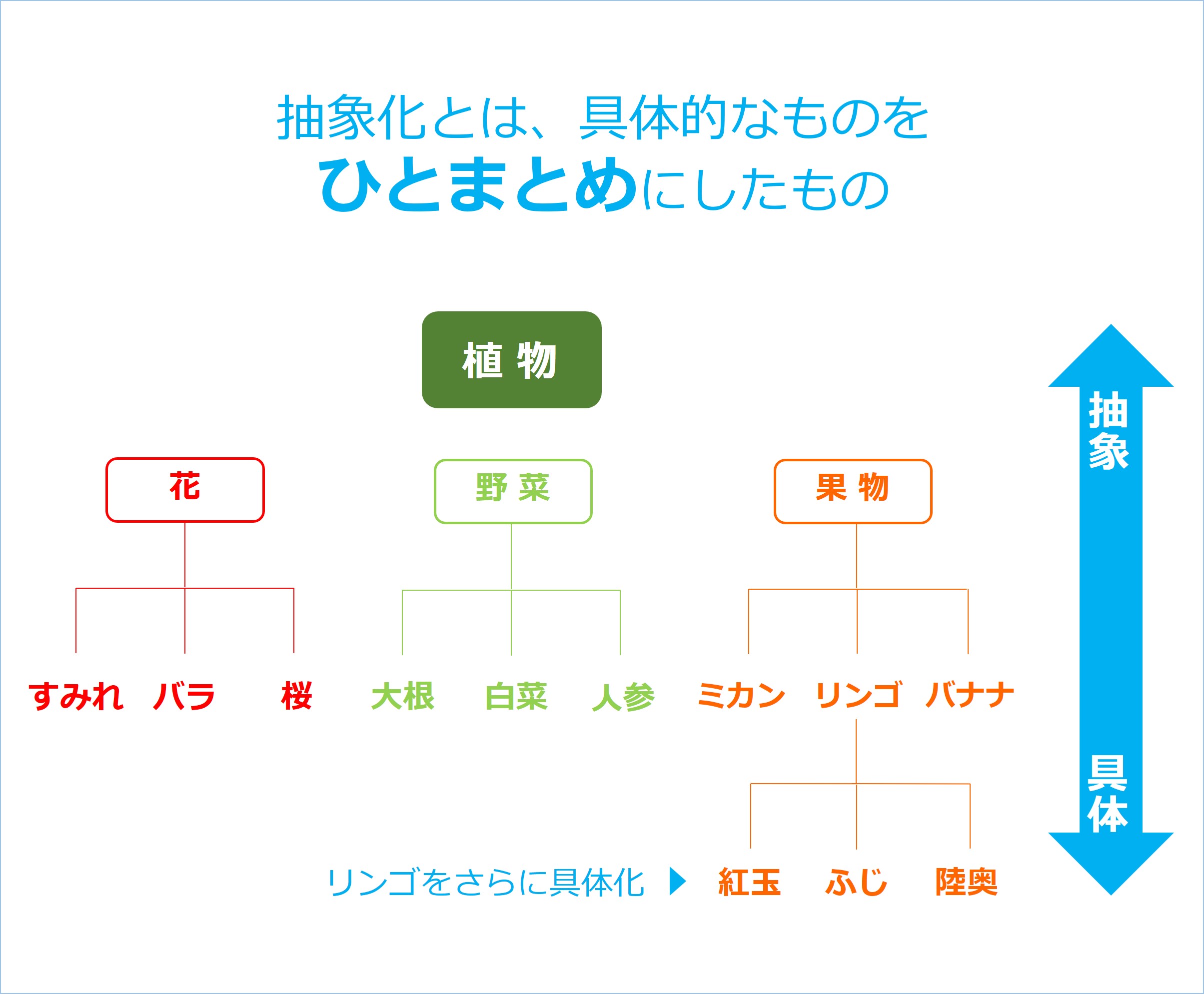

「あの人の話は抽象的でわかりにくい」と言われることがあるように、私たちは「抽象的」という言葉にネガティブなイメージを抱きがちです。しかし、世の中に抽象的という概念がなかったら、とってもメンドクサイことになるんです。どういうことか、八百屋さんを例にそのメンドクサイ世界を説明してみます。八百屋さんでは野菜や果物を売っていますよね。でも「野菜」という名の商品も「果物」という名の商品もないですよね。あるのは大根とか白菜、人参、ミカン、リンゴなどの「具体的な」品物ばかりです。「野菜」とは、大根とか白菜とか人参とかの具体的なものを「ひとまとめ」にした言葉です。これが「抽象化」です。

もし、野菜や果物という抽象化された言葉がなければ、八百屋のことを「大根とか白菜とか人参とかミカンとかリンゴなどなどを売っている店」とでも言うしかありません。となると「ちょっと八百屋に行ってくるわ~」と言うときも「ちょっと大根とか白菜とか人参とかミカンとかリンゴなどなどを売っている店に行ってくるわ~」となります。これが「具体しかない世界」なんです。メンドイことこの上ありません。

抽象化とは「ひとまとめ」にすること

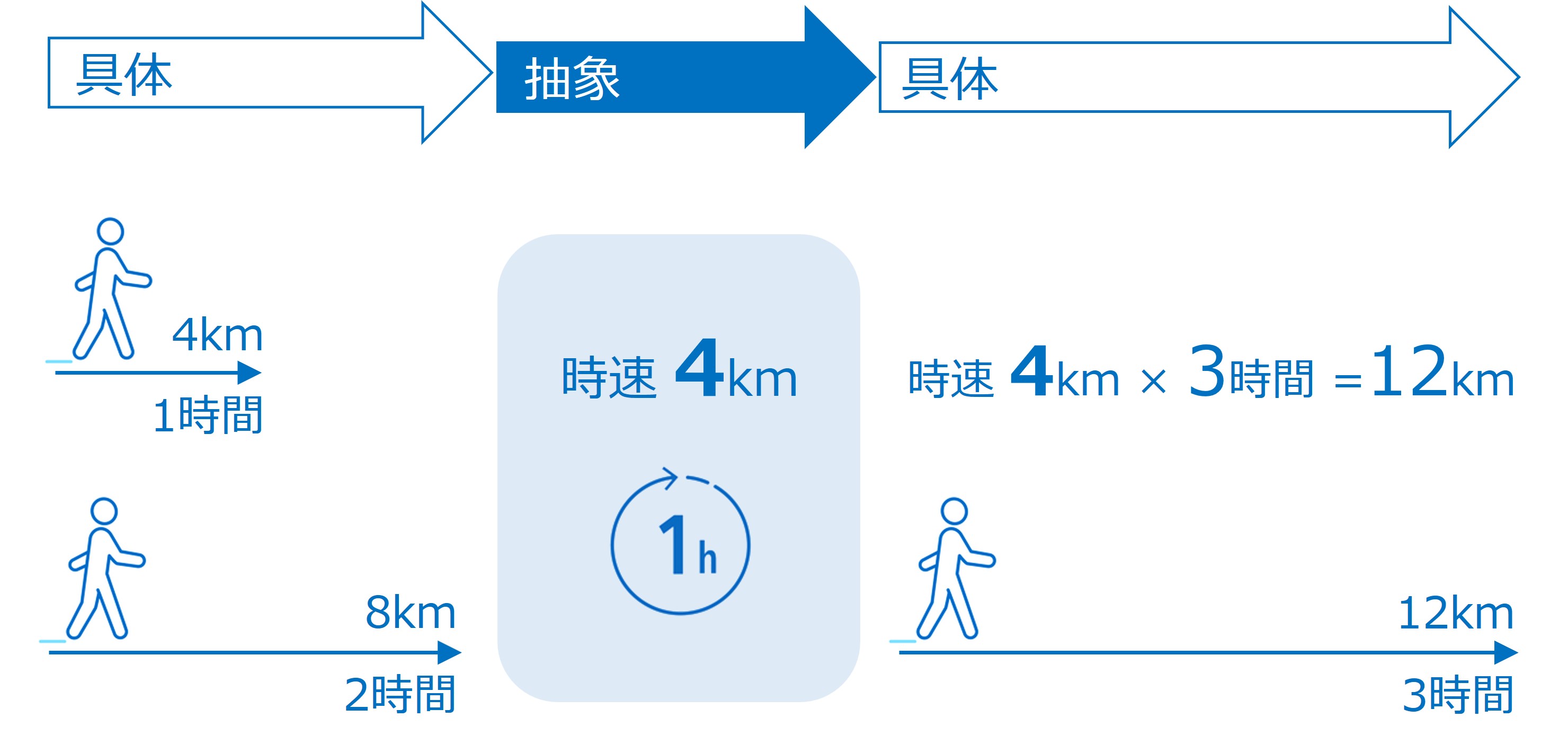

上記の例から、抽象化のパワーをご理解いただけたかと思います。抽象化とは「ひとまとめにする」あるいは「ひと言でいう」ことだと捉えてください。続いて「抽象と具体の行ったり来たり」つまり往復の大切さについてお話しします。結論から申しますと「応用が利く」ってことになります。かんたんな算数の問題で説明してみます。

Q.

Aさんは4kmを1時間、8kmを2時間で歩きました。では3時間歩くとと何km進めるでしょうか?

超あったり前に「12km」という答えになりますよね。でも、これ、しっかりと「具体と抽象の往復」のステップを踏んでいるんです。「1時間で4km、2時間で8km」を、ひとことで言うと「時速4km」となり、そこから「時速4km×3時間=12km」という答えが導かれたわけです。お気づきでしょうか?これ「具体→抽象→具体」の流れと同じです。別の表現をすると「Aという具体例を、Bという抽象に置きかえ、そこからさらにCという別の具体例を導いた」ということです。これが「応用」ということです。この応用、すなわち抽象化がなければ「実際に3時間歩いてみないと距離がわからない」という、とてつもなくメンドクサイ事態になります。

このように抽象という概念がないと、1つ1つすべてに対する説明が必要となり、実際にやってみないとわからないことばかり、ということになります。この超まどろっこしい状態を解決してくれるのが、抽象化のチカラです。

さらに、抽象化にはもっともっと凄いパワーがあるんです。「人類の発明発見の多くは、応用つまり抽象化によって得られた」という事実です。たとえばスマホ。これ、もともとはガラケーでしたよね。ガラケーを機能的にざっくり分解すると「通信機能+ディスプレイ+入力ボタン」ってことになります。あるとき、誰かが「あれ、だったらメールも出来るんじゃね?」と考えてメール機能が備わりました。また、あるとき、誰かが「それなら、インターネットにも繋がるんじゃね?」と考えてネット機能も持つようになりました。で、「あれ、これにレンズをつけたらカメラになるんじゃね?」となって…というように、この「○○じゃね?」を延々と繰り返して進化してきたのが、スマホだといえます。

ここで、よく考えてみてください。携帯電話を、あくまで「電話」という具体的な部分だけでとらえていたら、今日のスマホがあったでしょうか?「通信機能+ディスプレイ+入力ボタン」と抽象的にとらえたからこそ「あれ、○○○じゃね?」という発想が生まれたはずです。これが、人類が誇るべき抽象化のパワーです。抽象化バンザイ!!

具体と抽象を文章に活かす

この人類の武器である「具体と抽象」は、もちろん文章でも大いなるパワーを発揮してくれます。それは「伝えるチカラを倍増してくれる」ことと「文章に深みと広がりを与えてくれる」ことです。

■伝えるチカラを倍増

相手がよく知らないことを説明する時に、たとえ話をしたらスンナリ伝わった。そんな経験、みなさんもあるかと思います。これって前述の「ある具体例を、別の具体例に置きかえる」と同じことをしているわけです。このような「伝えたいことを、そのまま書いただけでは理解してもらえない」ときのキラーワードが「たとえば」と「つまり」です。伝えたいことが抽象的すぎてわかりづらいときは「たとえば、○○」と具体例を示すことで、「なるほど!」となります。逆に具体例ばかりが並んで、何が言いたいのかわからなくなるときは「つまり、○○ということです」と抽象化、すなわち「ひと言」で示すことで「な~んや、そういうことかいな」となります。

ここから言えるのは「具体的すぎても、抽象的すぎても、わかりにくくなる」ということです。「たとえば」や「つまり」「ひと言でいえば」「ということは」といった言葉は、このわかりにくさを解消するマジックワードといえます。

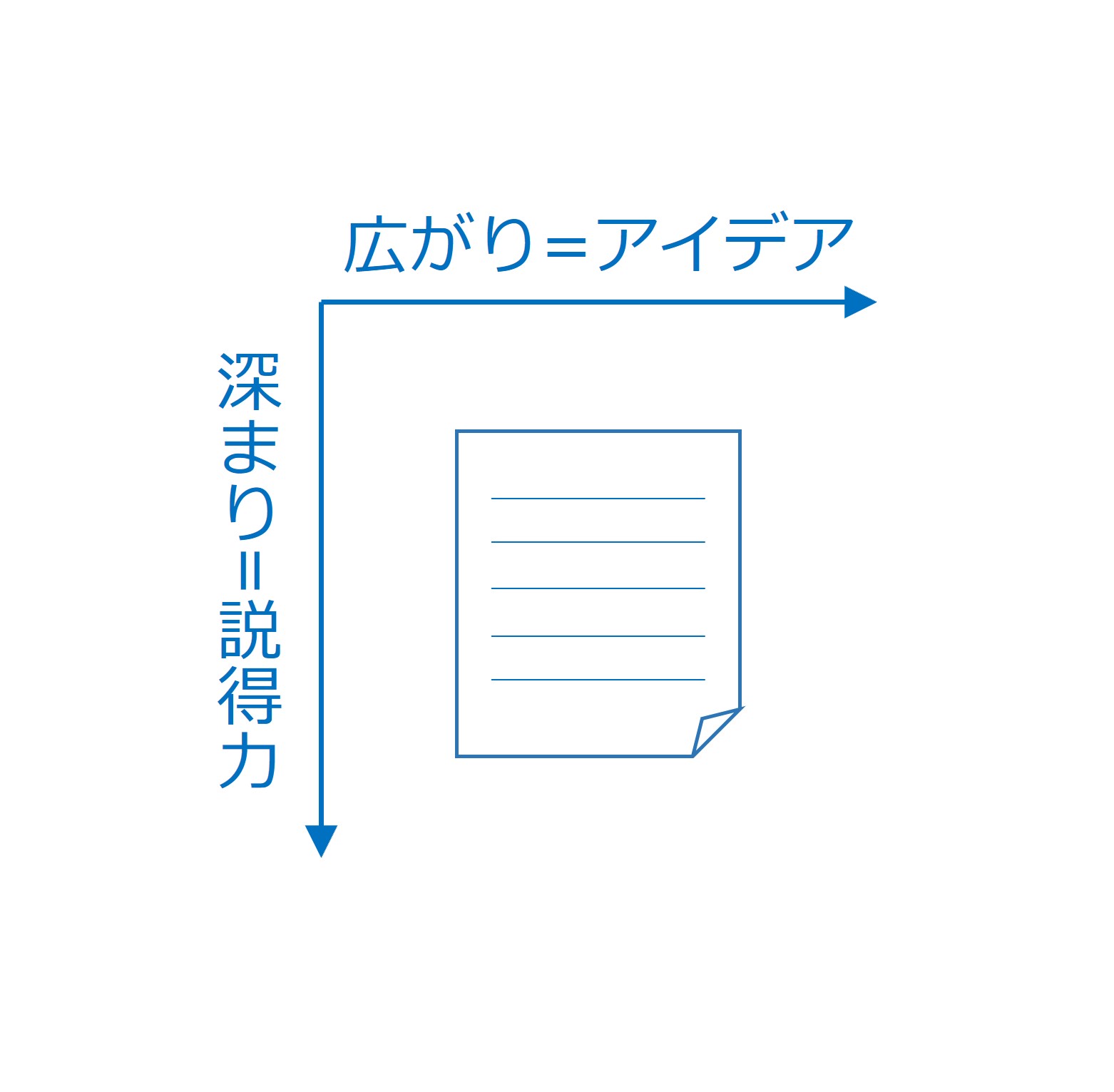

■内容に深まりと広がりを与えてくれる

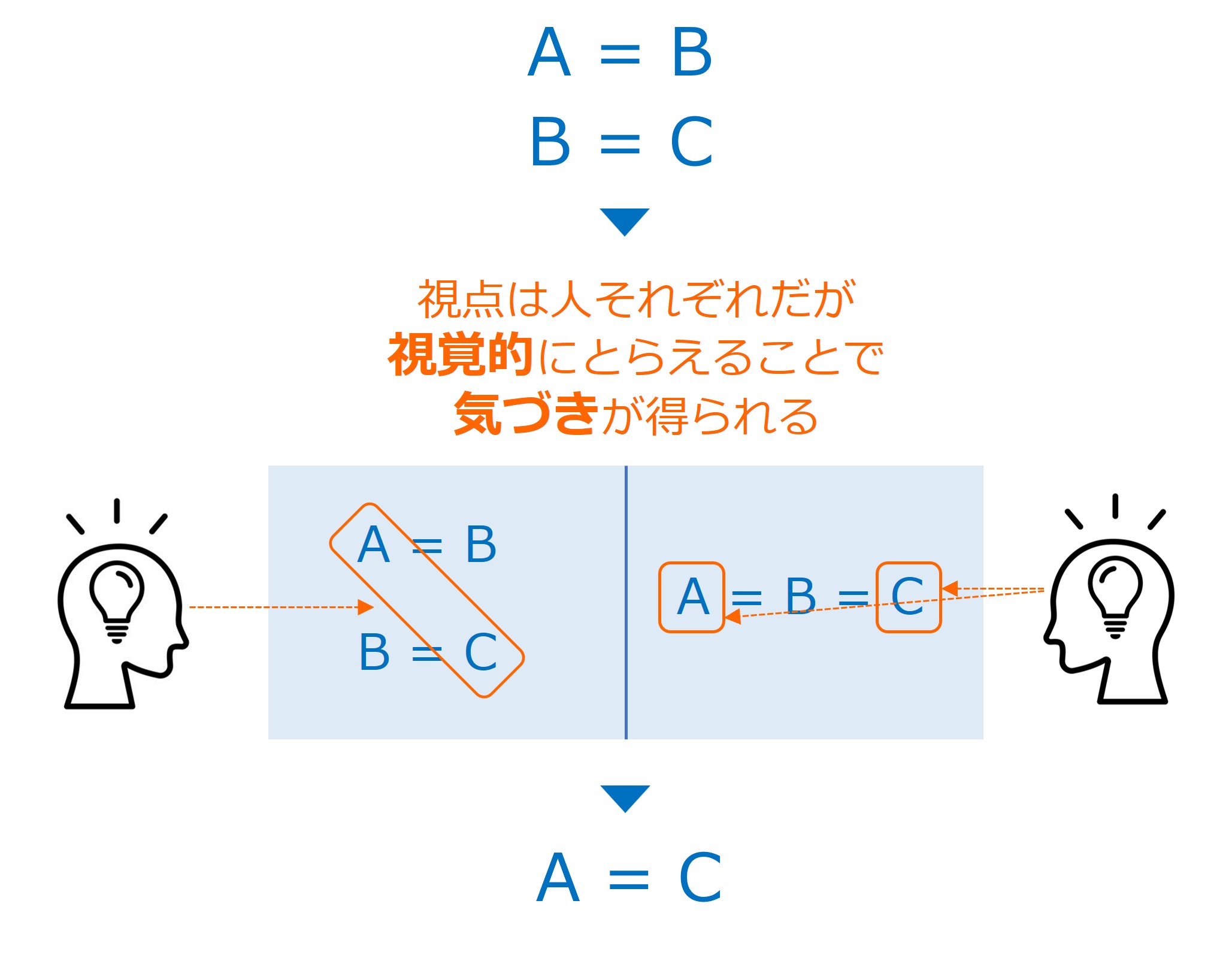

たとえば「A=B、B=C」という例を挙げたとき「てことは『A=C』になるんや」と気づいたとします。この気づきとは、ひとつの発見といえます。その発見が自論の補強となって説得力が高まることもあれば、別の新たな提案につながることもあります。これが具体と抽象によって得られる「深まりと広がり」です。ついでに言うと、「A=B、B=C。すなわちA=C」の発見は、紙に書き出して視覚的にとらえた方が、アタマの中だけで考えたときよりも断然気づきやすいはずです。

ちなみに、ここで書いた「深みと広がりを与えてくれる」も、書きながら「たとえば」と「つまり」を繰り返し、自分と会話しているうちに気づいたことです。具体も抽象も、それから「書くこと」もバンザイ!!

思考は人類最後の武器

本シリーズは「文章のトリセツ」ですが、この章ではかなりの部分を「思考」に割きました。自分でも「これでいいのかな?」と迷いましたが、そのまま掲載することにしたのは「考えることの大切さ」をどうしても伝えたかったからです。

「10年後にAIに奪われる職業」なんて記事が、雑誌やネット上をにぎわしています。AIは生活者である私たちに、多大なる恩恵をもたらしてくれますが、いっぽうで職業人としての私たちにとっては、とんでもない脅威となります。そもそもAI化に限らず、時代の流れとともに縮小化された業種は、これまでにもたくさんありました。私が生業としている印刷業界もその1つといえます。

これからの世の中がどのように変化するのか?それは誰にもわかりません。だからこそ、どんな時代が来ようとも、生き残っていくために「考えるチカラ」が必要なんです。AI化の波に流されるのではなく、思考のチカラでAIを利用する立場に回ることが可能です。考えるチカラさえあれば何とかなる、いや「何とでもなる」と私は確信しています。そのためには「学び」が欠かせません。京都は歴史的に学びの土壌で培われた街です。その京都で生まれ育った一人として、また「Kyoto Love. Kyoto Academy」を主宰する一人として、学びを人生に活かす日々を送りたいと考えています。

結びに、もう一度

「人は書くことでしか考えられない」

と書き添えて、本章の締めくくりといたします。

【コラム】抽象の概念から読み解くドラゴンボールの世界観

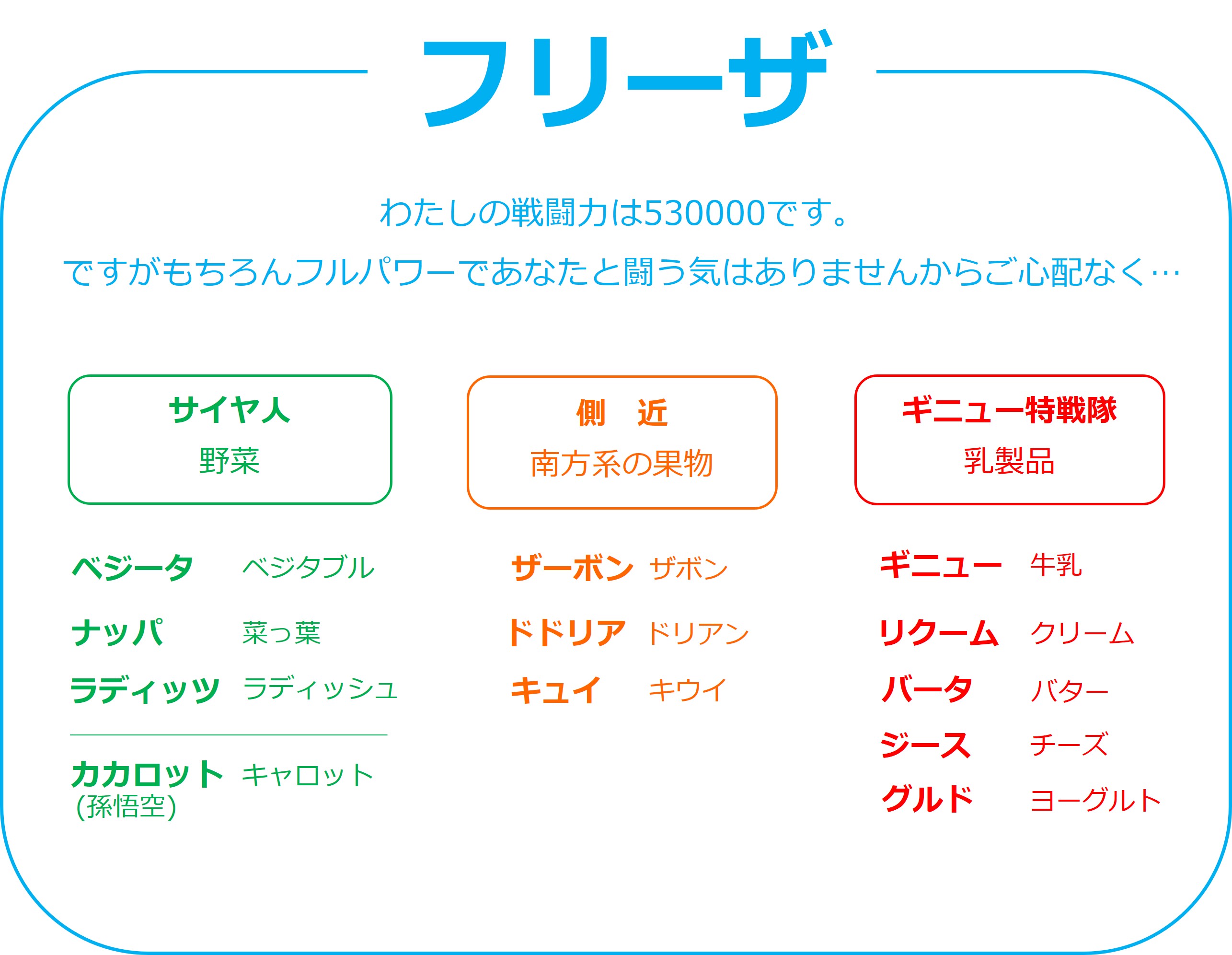

「抽象と具体」の例に野菜をあげたことで、ふとある漫画を思い出しました。連載終了から30年近く経った今も絶大なる人気を誇る国民的アニメ『ドラゴンボール』における、悟空たちサイヤ人とフリーザ一味のネーミングです。ここには抽象と具体のお手本のような関係が示されていました。まずは次の図をご覧ください。

サイヤ人は伝統的に野菜にちなんだ名前が連なります。「サイヤ」は「ヤサイ」から転じたものであることはご存じのとおりです。ベジータはベジタブル、すなわち野菜の象徴としての名前を戴きサイヤ人の頂点に立っていました。さすがは誇り高き王子です。しかし、そのベジータをも恐怖に打ち震えさせたのがフリーザとその一味です。

フリーザの側近たちの名前には、南方系の果物が並びます。そして何といっても秀逸なのが「ギニュー特戦隊」です。隊員名は、クリームやバターといった乳製品をもじったものです。そして彼らを率いていたのが、牛乳そのものの「ギニュー」隊長というわけです。

さあ、いよいよ真打ちフリーザ様の登場です。ここまで挙げた野菜も果物も乳製品もいずれも冷蔵庫で保存するもの、すなわちフリーザの配下というわけです。ついでに言うと「フリーザ」には、その底知れぬ戦闘力と、冷酷さ狡猾さ残忍さに「身も凍る恐怖」にも掛けています。

ここまでを整理しますと「ベジータ」「ギニュー」には組織をひとまとめにする抽象の概念があります。さらにそれらを束ねるフリーザは、もう一段上の抽象概念に位置するという二重の構造になっていることに気づかされます。

ドラゴンボールの人気の根底には、鳥山明氏の画力とストーリーもさることながら、その世界観の構築とネーミングセンスがあると思います。