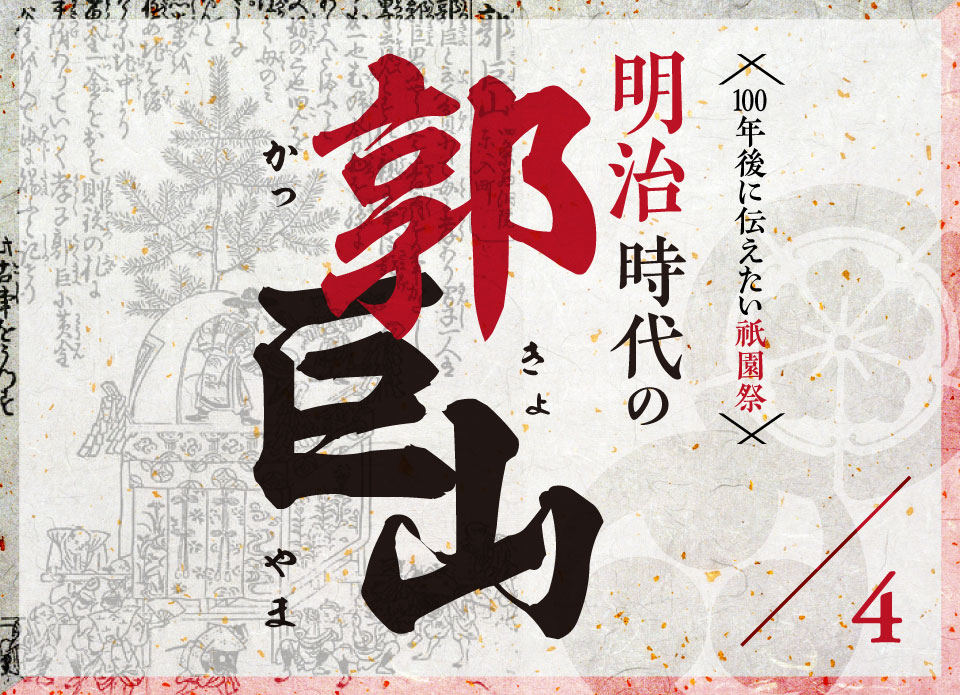

禁門の変で焼け野原になった京の町。追い打ちをかけるように明治維新。明治元年(1868)3月には神仏分離令により祇園観慶寺感神院と呼ばれた祇園社は八坂神社となり、神号は仏教神(祇園精舎の守護神)とされる牛頭天王・頗梨采女・八王子から同一神とされる素戔鳴尊・櫛稲田姫命、八柱御子神となった。明治4年(1871)には寄り町制度が廃止され、代わりに明治5年に清々講社が設立され、氏子町内から寄付金を集め、神輿渡御と山鉾巡行を補助した。

大きな時代のうねりの中で郭巨山は明治3年(1870)木製ながら金塗の隅房掛金物(4個1組)を新調、明治11年(1878)には錺金具付欄縁、漆塗乳隠し、錺金具付見送掛鳥居を新調。この欄縁は現在も評価の高い瓜を描いた精巧な錺金具であるが明治23年(1890)に新欄縁が製作されたため、現在は常飾りとして使用している。

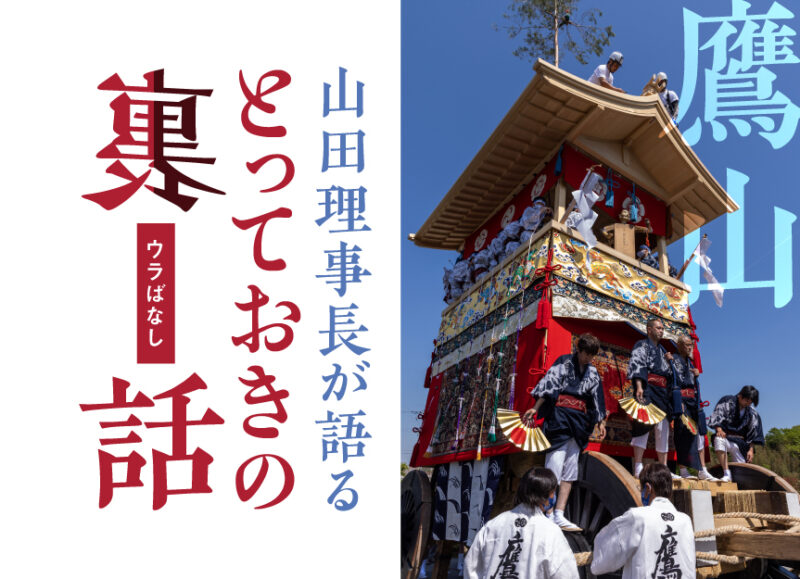

山鉾の御所参入

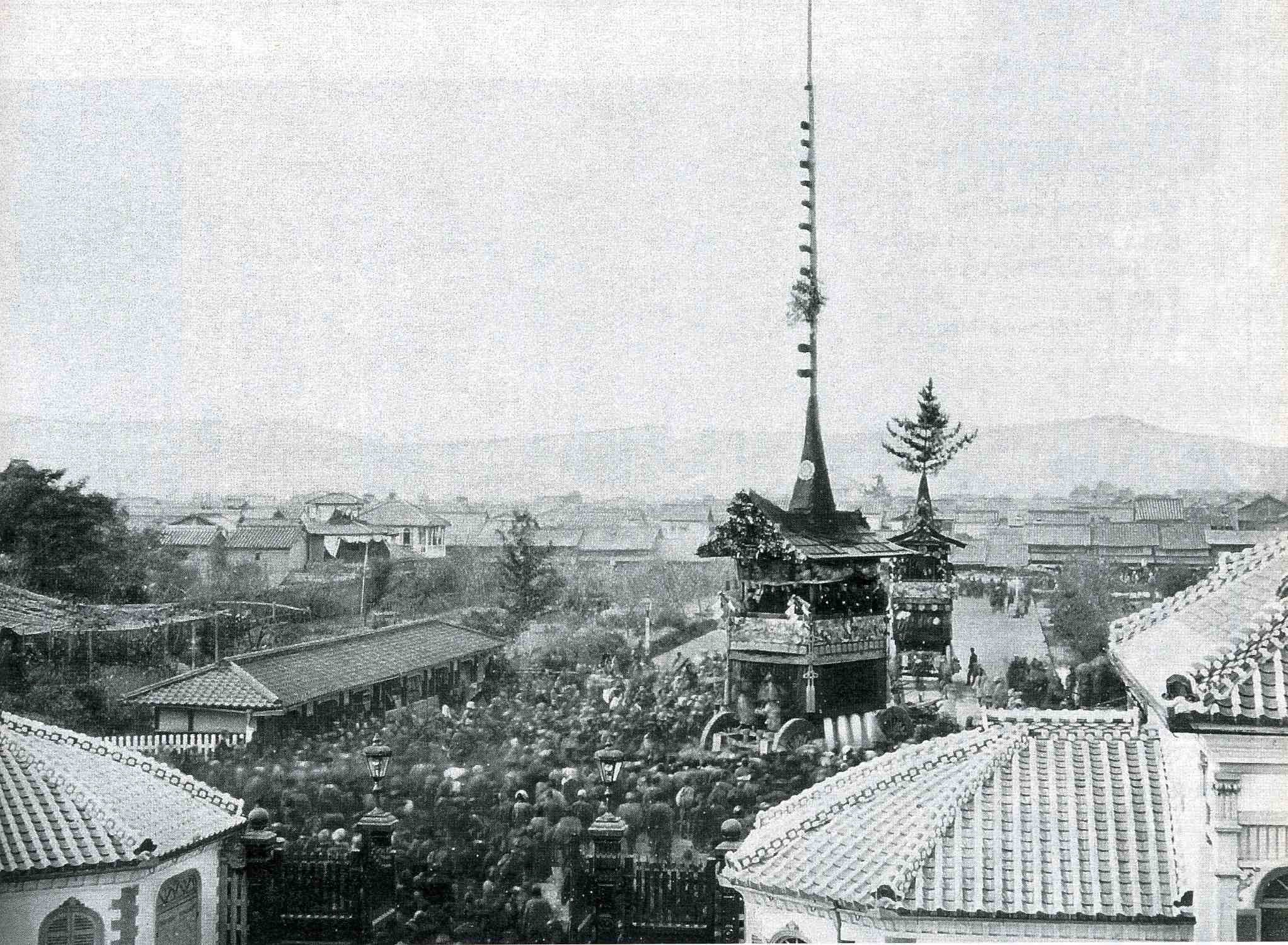

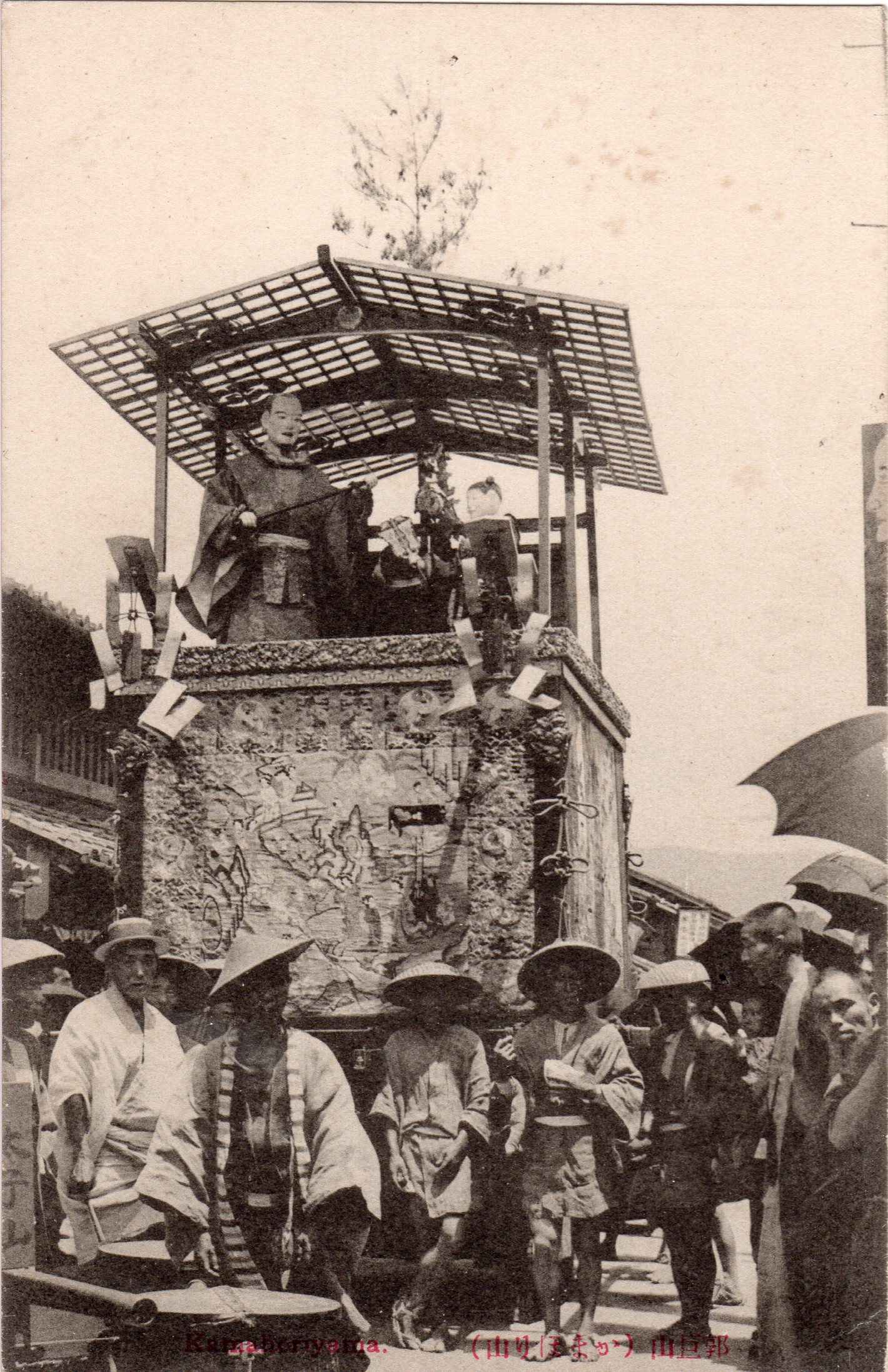

明治12年(1879)コレラ流行により前祭は11月7日に、後祭は同14日に延期となり、ちょうど入洛中のドイツ皇孫殿下の観覧のため全山鉾が解体せずに留め置かれたため、後祭宵宮は全山鉾が史上初めて都大路に揃い、空前絶後の人出となった。

15日早朝に堺町三条に集合、堺町を北上し、御所に参入、翌朝、建礼門前に整列、ドイツ皇孫殿下、皇族宮家、岩倉右大臣、槇村府知事が上覧され、大宮御所→寺町御門→寺町通→河原町通を経て三条河原町にて解散、帰町は午後10時であった。

郭巨山 明治の大新調

明治21年(1888)図書頭の岡倉天心と美術家フェノロサ一行が来町、懸装品を鑑賞調査し、大いに賞賛したことを機に、翌明治22年から懸装品の修繕、新調にとりかかる。

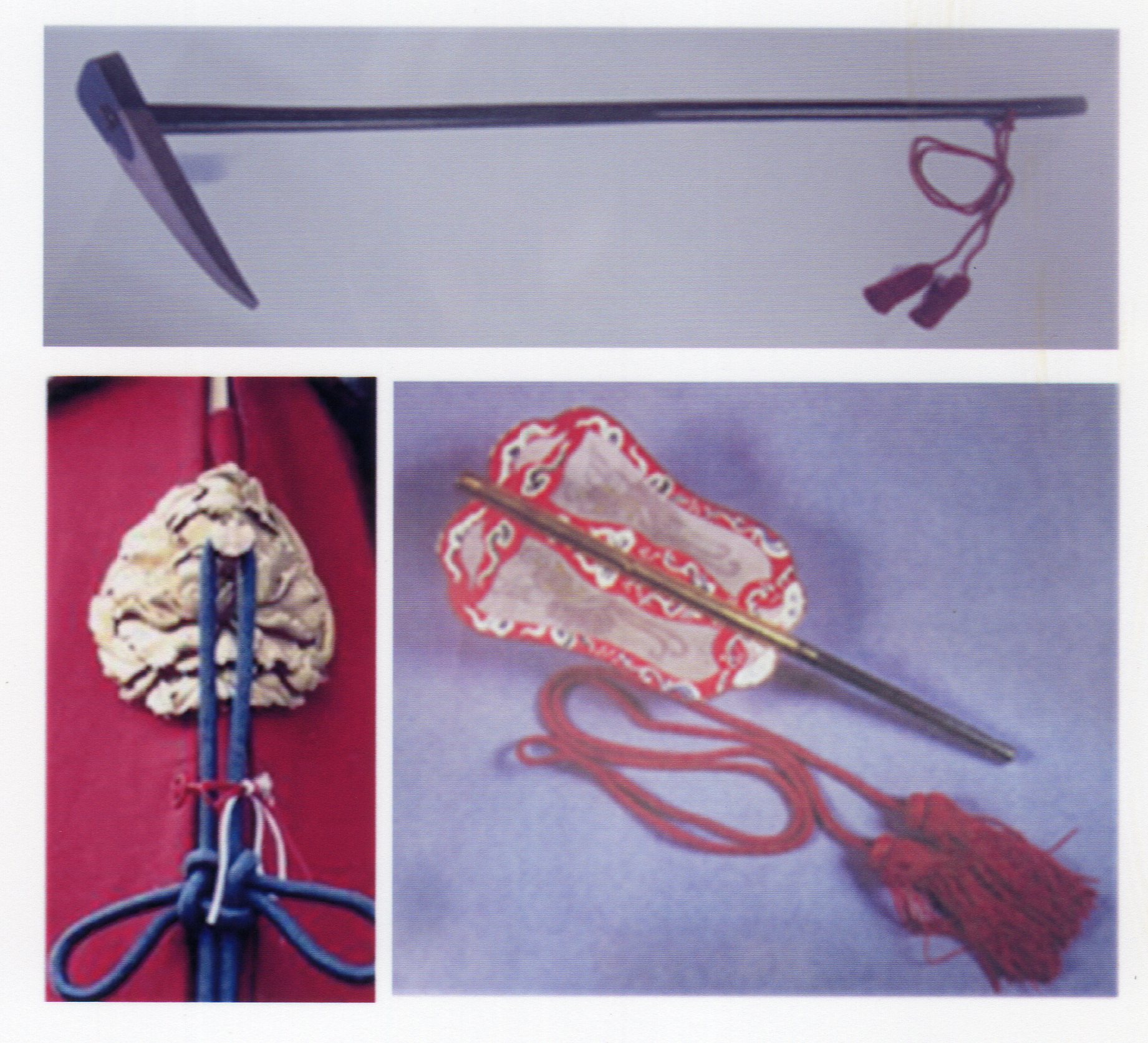

明治22年(1889)「木製漆塗総純金箔御釜」「木製漆塗刃先銀塗御鍬」「絹張鳳凰瑞雲文様軍配」「御人形衣装」「牡丹造花」「牡丹文様厚肉彫金隅房金物」「見送裾房金物」「屋根裏(破風)金物」「見送金物」が新調され、日覆い障子が張り替えられた。

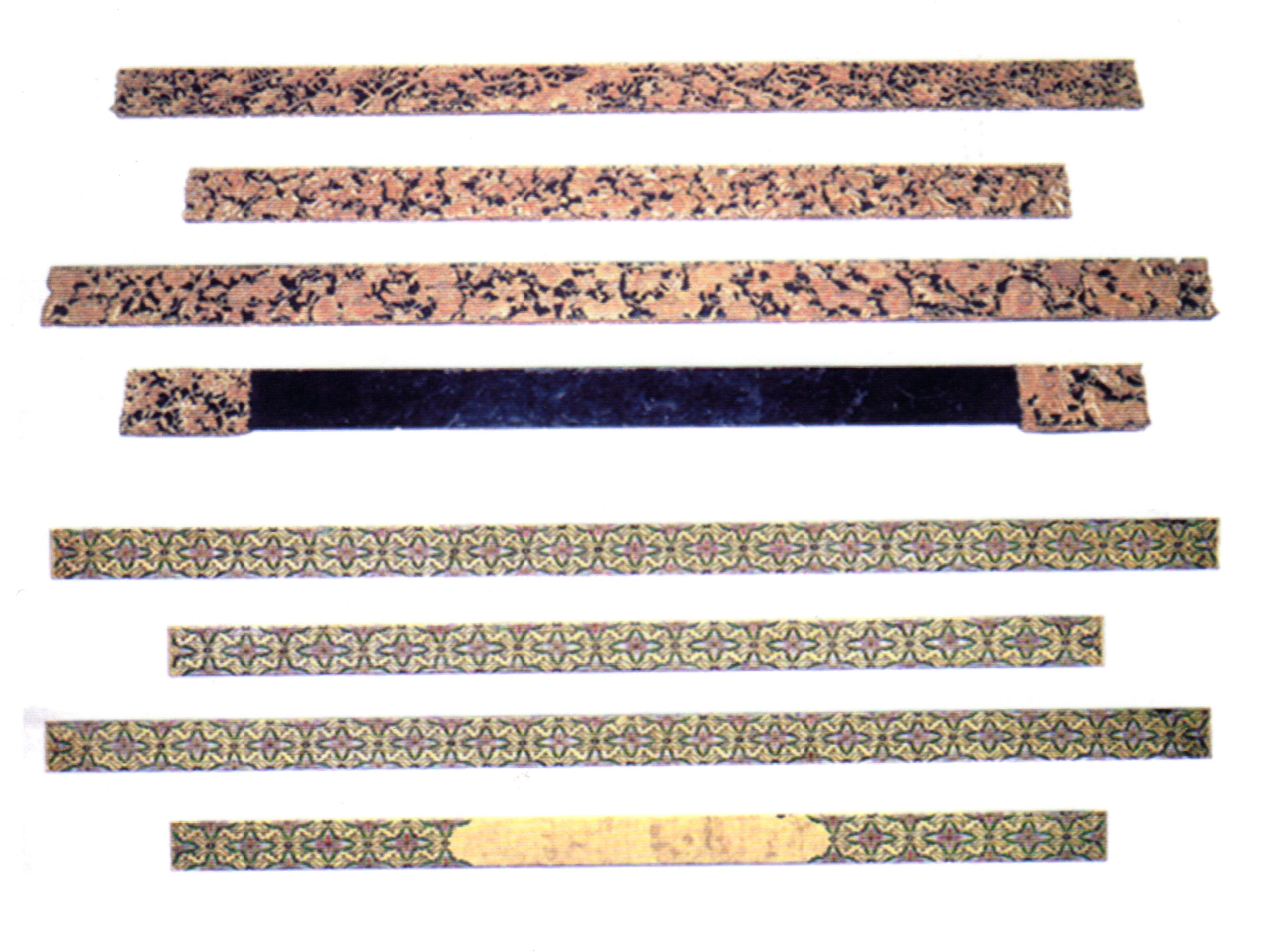

明治23年(1890)欄縁「本蝋色塗厚肉金全面桐透彫」、乳隠(ちかくし)「金地極彩色法相華文」「轅棒先金物」が新調された。

また、明治37年(1904)には常用の胴掛としてイギリス織絨毯を購入。イギリス織絨毯は山鉾の中でも珍しいものである。また、天明5年新調の胴掛類を修繕した。

市電敷設で会所が削られる

明治末期から大正にかけて、郭巨山町では大変なことが起こっていたが不思議なことに町内の記録には残っていない。それは明治末期に四条通に市電を通すために四条通を拡幅させる際、南側を削られたことである。このため四条通の南側にあった町会所の宵山飾りをしていた表の間が消滅したのである。それまでどのような宵山飾りをしていたのか定かではないが、おそらくお飾り場がごっそり無くなってしまったと容易に推測できる。

表の間が無くなり奥の間だけでのお飾りは2階への階段も中途半端な場所になり、ぎゅうぎゅう詰めの懸装品で階段は無意味なもの、むしろスペースを取りお飾り場を狭くするものとなってしまったのである。そしてそれは令和4年まで約100年続いたのである。

また、南側の底の浅い家は消滅し、新町通、膏薬の図子の南北の通りの家が四条通に顔を出し、郭巨山町に属する家が半減したことは人的にも町費収入にも大きく影響したのである。