「よく考えろ」と言われるものの…

「もっとよく考えてみろ」

若かりし日の私が、上司によく言われた言葉です。営業戦略や企画内容について「もっとよく考えろ」ってことだったと思います。でも、当時の私は「何をどう考えたらいいのか」がわかりませんでした。で、正直に「すみません、何をどういうふうに考えたらいいんでしょうか?」と尋ねると「そんなこと、考えたらわかるやろ」と言われました。いや、実際はもう少し説明があったとは思いますが、ざっくりいうとそんな答えでした。なんか禅問答みたいですよね。当時の私の脳内では「どないせえっちゅうねん?!」のセリフが無限ループしていたのでした…。

私たちは考えることの大切さを、親から先生から上司から口が酸っぱくなるほど言われ続けてきました。しかし、ではどう考えればいいのか、つまり考え方そのものを教わることはなかったように思います。学校の教科にあるのは国語・数学・理科・社会・英語etc…で、「考え方」という科目はありません。大学の学部はどんどん増えていますが、「思考学部」って聞いたことないですよね。「考える」は、あらゆる学問の大前提になるのに、肝心の考え方を教わることがないって不思議な話です。

先ほども述べたように、当時の私は「どうしたら考えられるの?」について悩んでいました。あれから20年あまり。営業や経営の現場に携わるとともに近年では執筆活動にも取り組むことで、少しずつ「考え方」が身についてきたように思います。そんな私なりの経験をもとに「考え方」について考えてみようというのが本章のテーマです。なお、ここで述べる「考え方」は、主に社会の実務を対象としたものが多く、学問を究めるための考え方とは少々異なるものがあるかもしれません。あらかじめご了承ください。

「よく考えた」とは、どんな状態か?

そもそも、何をもって「よく考えた」といえるのでしょうか?それを考える前に「よく考えていない状態」とはどんな場合なのか、かつての私を例に見てみましょう。今にして思えば、私の上司が「よく考えていない」と言った理由は、たぶん次のようなものだったんじゃないかなと反省しています。

「なぜ、○○と言えるのか?」

「△△と言いたいのはわかるが、具体性がない」

「それだけか?○○と△△の他にはないのか?」

ポイントは3つあります。

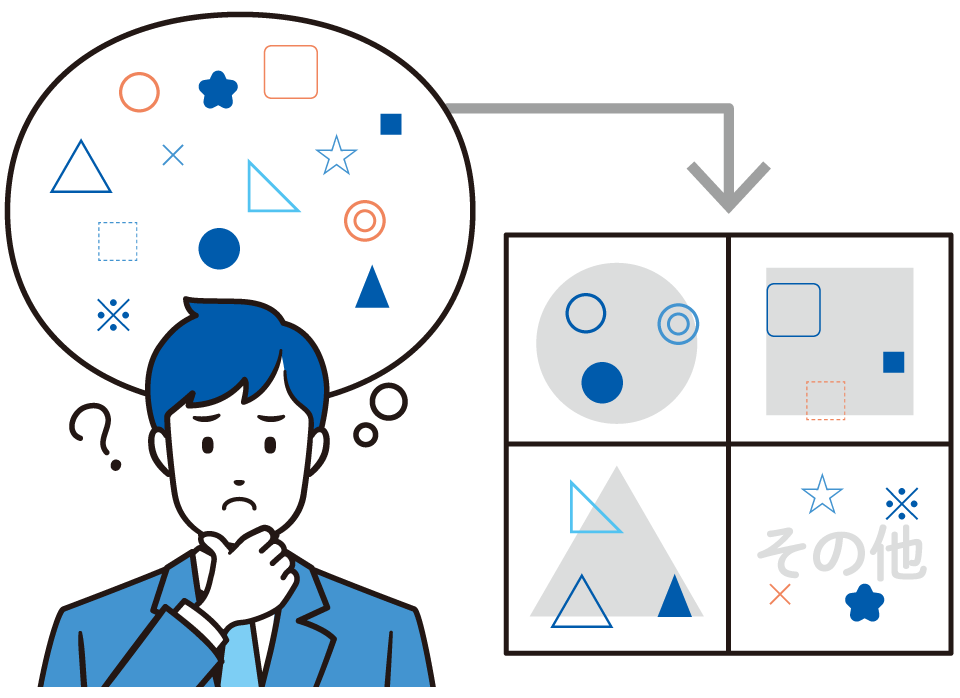

1つは、思いつきが並んでいるだけで「整理されていない」状況です。つまり、よく考えていない状態とは、「頭の中が整理されていない」ことなんですね。整理できていないから、思いついたことがバラバラにとっ散らかっていて、自分自身でもよく理解できていません。当然、相手はもっとわからないから「よく考えろ」となるわけです。2つめは「考えが漠然としたまま」で止まっていて、「もう一歩踏み込んだ深堀りが足りない」ということ。3つめは「考えている範囲が狭く偏っている」ということ。要するに「狭い&浅い範囲」での思考ゆえに「もっとよく考えろ」と言われたんだと思います。ということは「よく考えている」状態とはこれらの逆、つまり「広く&深く思いを巡らせたことを整理する」ことだといえます。

さあ、これでよく考えることができますね。めでたしめでたし…。とはなりませんよね。だって、自分では精いっぱい「広く深く考えて整理した」つもりなのに、ダメ出しをくらってるんですから。そこで登場するのが、思考のテンプレートともいえる「フレームワーク」です。

フレームワークは「思考の整理棚」

物が増えて部屋が散らかってきたとき、整理棚を用意することでスッキリと片づくことってありますよね。人間の頭の中も同じです。脳内に棚を作ることで頭が整理され、しっかりと考えることができます。その整理棚となるのがフレームワークです。

フレームワークを訳すと「枠組み、構造」といった言葉が出てきます。ここでは「思考の枠組み」ととらえるとわかりよいでしょう。この思考の枠組みに従って、頭に浮かんだことを枠の中に入れていきます。すると、それまではバラバラに存在していた1つ1つの要素の関係性が見えてくるようになります。たとえば、AとBが同じグループの関係であったり、反対の関係であったり、原因と結果の関係であったり、時系列に並ぶ関係であったり、などなどです。このように、ものごとの関係性をみることで、広く深く考えられるようになるというわけです。

さて、考えたことを枠に入れるには、仕分けるための一定の基準が必要です。その基準は考えるテーマによって異なるので、フレームワークには様々な種類があります。課題に適したフレームワークを活用することで、情報分析、意思決定(判断)、戦略構築、計画立案、アイデアだしが効果的に行えます。また、空欄の枠があれば、何かを見落としている可能性があるということです。この「見落とし」の気づきは、後で「しまった!」となるのを防いでくれるので非常に有効です。

フレームワークの万能選手「5W1H」

ここからはフレームワークの代表格といえる「5W1H」を例に、具体的に説明していきます。5W1Hは情報を、When(いつ)・Where(どこで)・Who(誰が)・What(何を)・Why(何のために)・How(どのように)の6つに分けて整理する方法です。それぞれの頭文字をとって「5W1H」と称されます。

たとえば、あなたが新入社員歓迎会の幹事になったとしましょう。いきなりお店探しを始めたあなた!ちょっと待ってください!!闇雲に行動するよりも、まずは5W1Hで必要な情報を整理することをおススメします。具体的にはこんな感じです。

- When …日時

- Where …会場、アクセス

- Who …参加者、主役、V I P(役員など)

- What …会のプログラムや食事メニュー

- Why …何のために開催するのか?

- How …どのようなノリの会にするか? ex. 遊びの要素を入れるorカッチリとした進行

ポイントは、5W1Hで情報を偏りなく網羅できることにあります。網羅することで重要な見落としを防ぐとともに、「お互いの項目が関連しあっていること」に気づきやすくなります。たとえば、主役である新入社員さんやVIP(Who)が遠方に住んでいるのであれば、その人のアクセス(Where)をある程度考慮した会場選び(Where)の必要があるでしょう。おすすめのお店(Where)があるならば、その店の定休日(When)をチェックせずに日取りを決めても意味がありません。また、会の雰囲気(How)はVIP(Who)の性格や好みを考慮しないと、ご機嫌を損ねることになります。と、このように各要素が互いに影響を及ぼすものです。それゆえに、お店だけ、日時だけというように特定の項目だけを考えて進めると、後でエラいことになりかねません。この特定の項目だけ見ている状態が、前述の「視野が狭く偏っている」ということになります。網羅する、つまり全体像を眺めることの大切さがお分かりいただけるかと思います。

最重要ポイントはWhy

日程や会場がもともと決まっている場合もあり、5W1Hそれぞれの重要性はケースバイケースです。ただし、最重要項目となるのは「Why」一択で決定です。「Why=なぜ?」は「何のため?=目的」と同じであり、目的が変われば、他の項目すべてに影響するからです。新入社員歓迎会であれば「新人さんに会社に馴染んでもらい、他の社員との交流を深める」ことがWhyとなります。よって、そもそも新人さんが来られない日に設定しても全く意味がありません。また、会の進行も、新人さんの人となりがわかるように話を仕向けたり、社員の自己紹介の場があったりするはずです。これが忘年会とかであれば、景品つきのゲームタイムがあってもいいでしょうが、歓迎会では不要ですよね。「何をあたりまえのことを」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、案外こういう基本的なことが、すっこーんと抜けている「デキない幹事さん」を見てきた方、あるいは演じてしまった方は多いはずです。このWhy=「何のため」は5W1H全体を貫く軸となります。また、5W1Hに限らずあらゆる場面で、Whyは最重要ポイントとして意識するようにしてください。的外れな考えとは、たいていこのWhyへの意識が弱いときに生じていますから。

さて、ここまでご説明しました5W1Hは、超基本フレームワークであるとともに、ほとんどのテーマに当てはめることができる万能フレームワークでもあります。また、5W1Hで書き出した内容は、そのままTODOリスト化になる優れものでもあります。何ごとも基本が肝心。何を考えていいかわからないとき、考えに行き詰まったときは、ぜひ5W1Hでアタマの整理をしてください。なお、ここでは5W1Hを例にフレームワークの解説をしてまいりましたが、本章の末尾にその他の代表的なフレームワークを紹介しておきますので、自分のテーマに合ったものを探してみてください。

結局は道具を使う人間次第

ここからはフレームワークをおススメする点を述べたいと思います。

フレームワークがもたらすメリット

- 現状を整理することにより、必要な行動が明確になる。

- 行動の明確化が効率化や生産性アップにつながる。

- 情報共有の際に、相手と目線を揃えやすくなるので、円滑なコミュニケーションが可能。

- これまでとは違った視点でものごとが見えるようになり、思考の幅が広がる。

人間の習性にかなっている

フレームワークは、あらかじめ用意された枠=空欄を埋めていくことでアタマを整理する方法です。この方法は、人間の心理、習性にとても適っています。なぜなら、人は「空欄があると埋めたくなるもの」だからです。穴埋めのクイズに人気があるのはそのためです。この人間の心理を活かして「何を考えればいいのか」を導いてくれるのがフレームワークです。

「書き出すこと」につながる

フレームワークを頭の中だけで展開〜完結するには、超ハイスペックな脳みそが必要となります。おそらく90%以上の人が、紙や画面に向かってアウトプットしているはずです。この「アタマの中で考えたことを書きだす」という行為は第2章で述べたとおり、考えるという行為そのものといえます。

先人の知恵の結晶

フレームワークは、私たちの先達がさまざまな試行錯誤を経て作りあげたものです。どんなにデジタル化が進もうとも、そこに居るのは同じ人間で、根本となる行動原理は変わりません。つまり、フレームワークとは普遍の真理となる「先人の知恵の結晶」といえます。この先人の遺産を活かさない手はありません。

ただし、フレームワークを使えば、即「正解」が導けると考えるのは早計です。そもそも私たちの社会、特にビジネスの世界に絶対的な正解はありません。フレームワークが導けるものは「その時における解の1つ」であり、必ずしも成功するとは限りません。成否のカギは、その後の行動次第です。つまり、正解とは「創りだすもの」なんです。

ところで、思考の整理棚であるフレームワークは「考える道具」でもあります。道具をどう使いこなすかは結局のところ、それを使う人間次第だと思います。ドラえもんのポケットからは、とっても魅力的な道具が出てきますが、のび太がそれを上手く使いこなすことができず失敗する、というのが鉄板ストーリーです。これは生成AIとの向きあい方とも相通じるものがあるはずです。人間と道具の関係は、人類が二足歩行を始めた時から始まりました。道具を使い誤ってしまった例はのび太に限らず、戦争をはじめ枚挙にいとまがありません。道具に振り回されるのではなく、正しく道具を使いこなす。ある意味、人類の永遠のテーマなのかもしれません。

代表的なフレームワークの紹介

思考全般

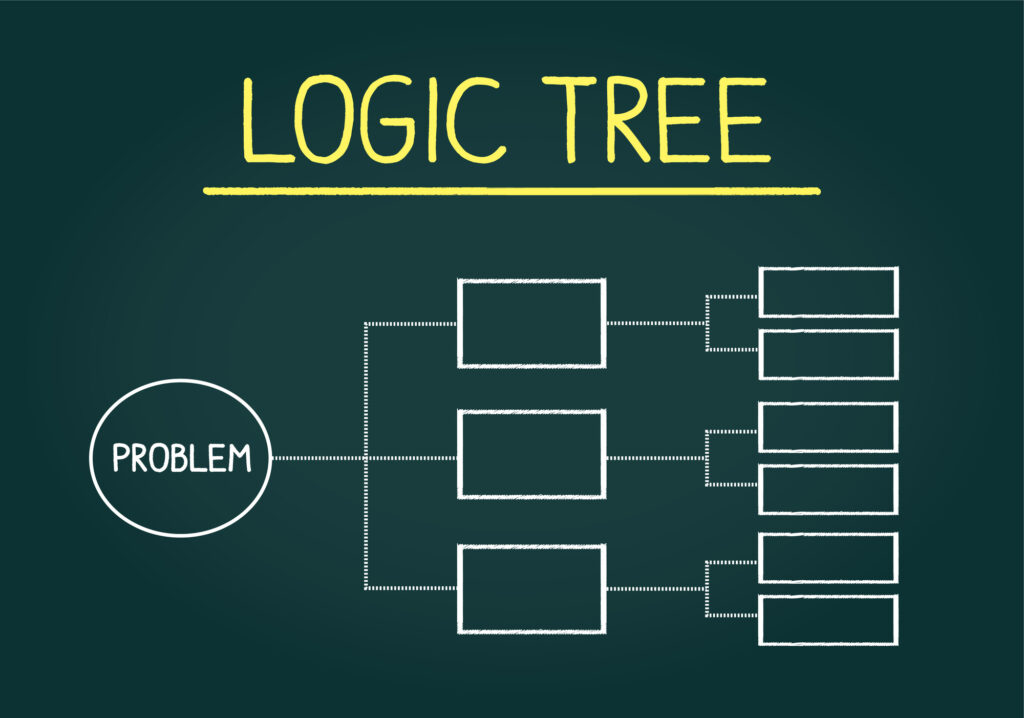

ロジックツリー

問題の要因を細かく分解して考えるときや、論理的に説明する際に有効。論理的とは「つながっている」こと。

ピラミッドストラクチャー

提案書などで、なぜその企画を提案するのか?を、「主張→根拠→具体例」のように階層別に分けて考える。

空・雨・傘

「空が曇っている→雨が降りそう→傘を持っていく」というように、「事実→解釈→対策」の流れで課題解決にアプローチ。

マンダラート

目標達成のために必要な要素を9つのセルに埋めて、達成までのTODOを整理する。大谷翔平選手が高校時代に活用していたことで知られる。アイデア出しにも有効。

プロジェクトの進行/時間の使い方

PDCA

プロジェクトの進行管理。「計画(PLAN)→実行(DO)→チェック(CHECK)→改善(ACTION)」のサイクルで企画、計画を改善していく

重要×緊急マトリクス

やるべきことの優先順位を見極める。詳しくは第4章『人生の景色が変わる時間の使い方「重要×緊急マトリクス」〈前編〉』を参照。

マーケティング

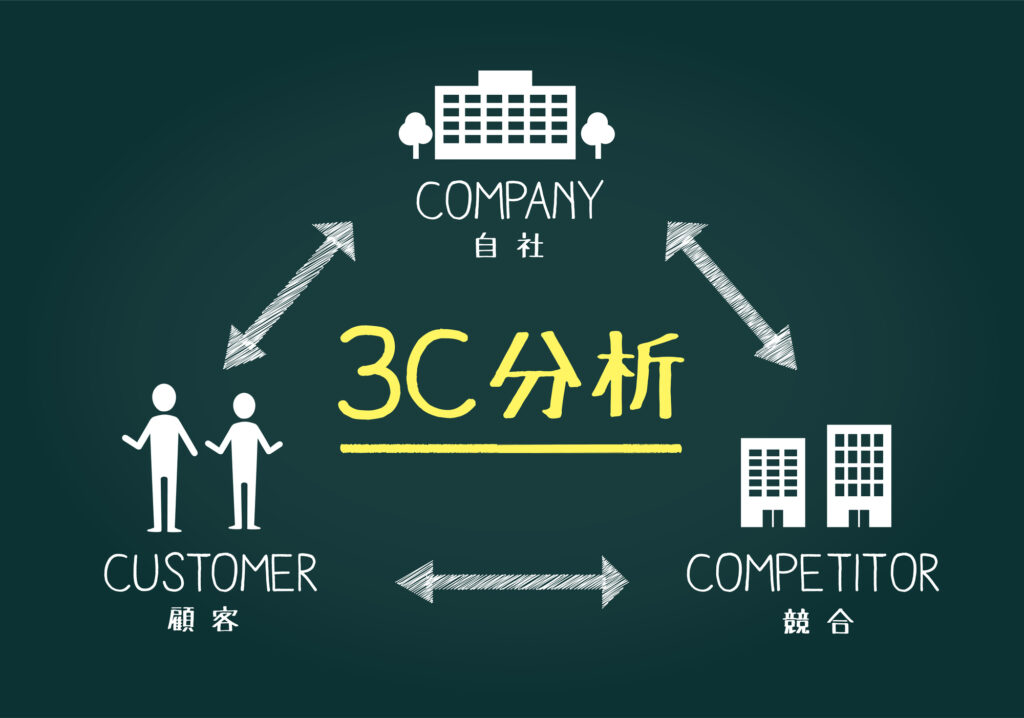

3C

マーケティングの全体像を把握する方法。「自社(Company)」「顧客・市場(Customer)」「競合(Competitor)」の3つに分けて分析。

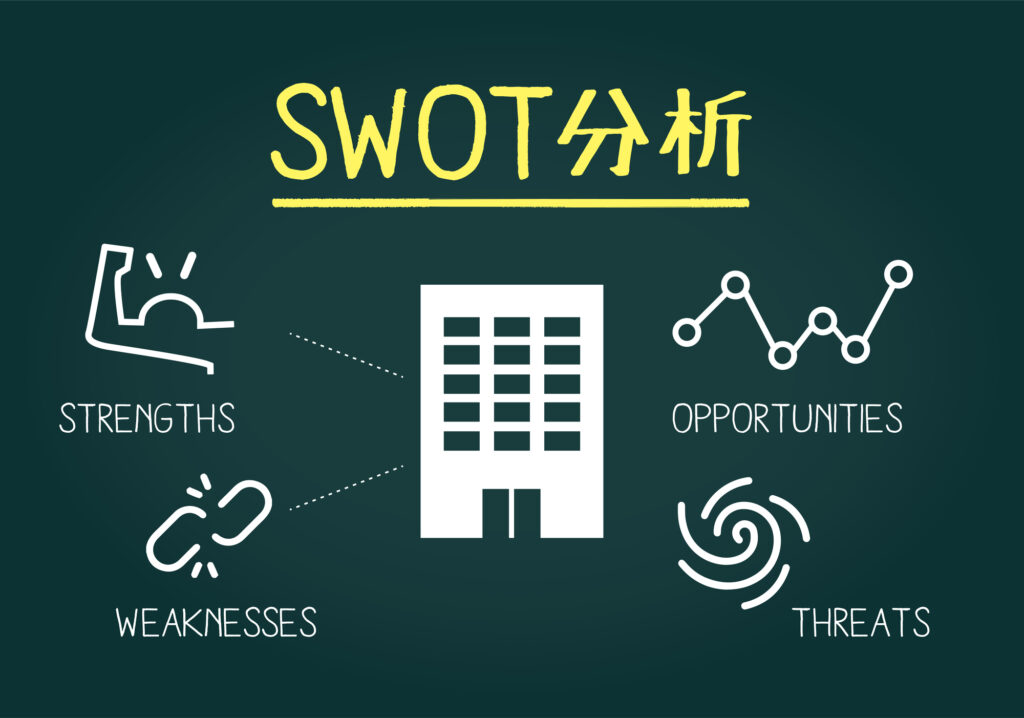

SWOT

自社の状況を把握する方法。「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」の内部環境と「機会・チャンス(Opportunity)」「脅威(Threat)」の外部環境に分けて分析。

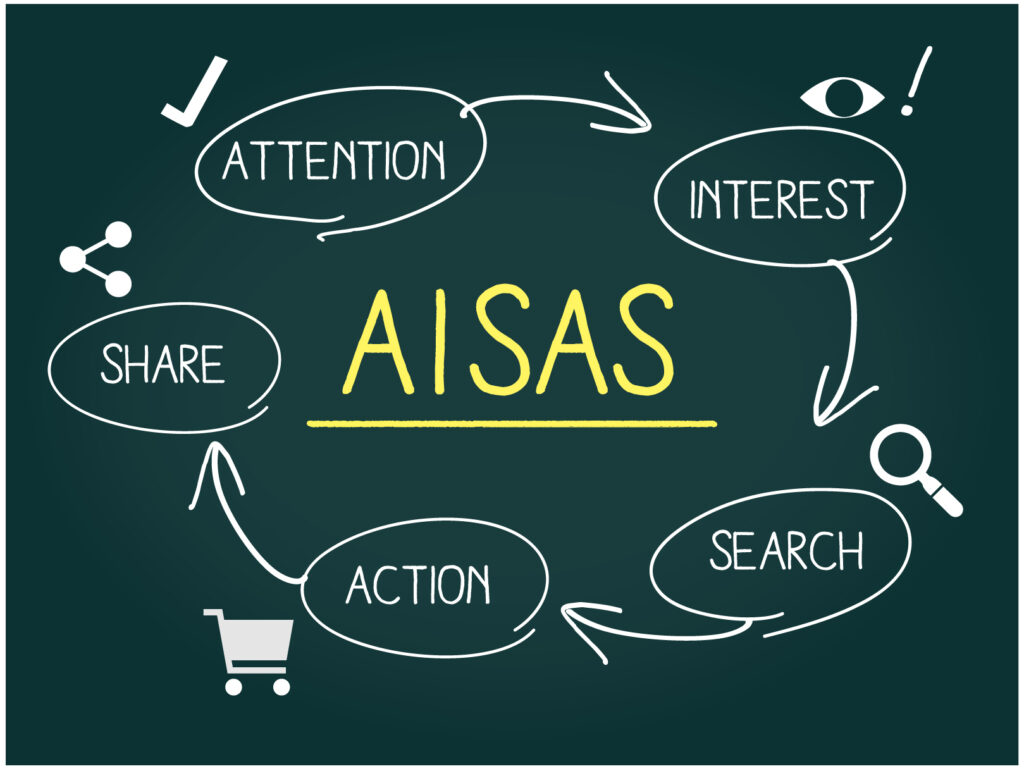

AISAS

顧客が商品・サービスの存在を知ってから購買後の反応までの流れを図式化。特定の1人を想定して、AISASをアレンジしたものがカスタマージャーニーといえる。

※他にも多種多様なフレームワークがありますので、インターネットなどで調べてみてください。