JR京都駅と山科駅の間にある東山トンネルを通ったことはないという人はおられないでしょう。山科や滋賀県から通っておられる方は、1日2度は通っておられます。そこで今回はあの東山トンネルについてあれこれお話します。

大正10年に開通

あの東山トンネルが最初に開通したのは大正10(1921)年でした。このKLKでもお話しましたように明治13(1880)年に京都~山科~大津と東海道線が開通したときは今の奈良線のルートで稲荷まで行き、そこから山を越えて山科盆地に入りました。そして大谷から逢坂山を越えて馬場(現膳所)に、そこからバックして大津(現浜大津)に達していました。できればトンネルは避けたかったのですが、その逢坂山には日本人だけで長さ664.8mの日本初の鉄道山岳トンネルを掘りました。しかしこのルートは仕方ないとはいえ1000分の25(1km進んで25m上る)という勾配区間の連続となり、小さな蒸気機関車では輸送量は限られていました。一方、東海道線は何といっても東京と京都・大阪・神戸を結ぶ大動脈ですから、どんどんと輸送需要、とりわけ貨物が増え、国の発展のためには無視できない課題でした。

実は東海道線にはこのような隘路が3か所ありました。1つは伊豆半島の付け根です。まだ熱海の西側の丹那トンネルは出来ていませんから鉄道は国府津~沼津間は現在の御殿場線を、やはり1000分の25の勾配でう回していました。次に大垣~米原の関ケ原越えです。ここも難所でした。そして大津~京都間の2つの山越えです。いずれも大型の蒸機機関車を配備したり、後ろから補助機関車で押したりとそれはそれは大変な苦労を重ねて日々輸送にあたりました。

そこで限界に達したこの状況を解決するために、静岡では丹那トンネルを掘り、関ヶ原では勾配を緩やかにした別線を作りました。そして大津~京都間を2つのトンネル(新逢坂山・東山)を掘って直線状に結んだのです。明治の初めと違ってトンネルの掘削技術も進みましたので長いトンネルを掘ることが出来るようになりました。それでも断面の大きな複線トンネルはまだ無理なので、上り線と下り線別々の単線トンネルを並行して2本掘りました。着工は大正5(1916)年7月、5年後に全長1864.8mの2本のトンネルが完成し、大正10年11月1日から京都駅を出た列車は鴨川を直角に渡って今熊野から東山トンネルに入り、山科の花山に出て、このトンネルを掘った時の残土を積み上げて作った大築堤を走って山科に達するようになりました。距離も短くなった上にカーブは緩やかに、勾配も1000分の10に緩和され、大きく改善されました。

ところでこのトンネル工事にはダイナマイトが使用されたり途中から削岩機も導入され、延べ43万人以上の労働者が汗を流しました。崩落事故も10回あったそうです。そして朝鮮半島出身の労働者が多数携わったことも知っておきたいことです。彼らはその後、東九条の地に集住することになったのです。

煙との闘い

もっとも新線に移ったものの、鉄道はまだ蒸気機関車が客車や貨車を引く時代でした。全長2km近いトンネルの中を煙を吐いて走るわけですからそれは大変でした。運転をする機関士もさることながらボイラーに石炭を投入し続けなければならない機関助手は時に酸素不足から倒れることもありました。またトンネル内には線路を保守する作業員も入っていることがあります。一方、後ろの客車はトンネルに入ると乗客が窓を閉めるのは常識でしたが、時にデッキに立っていた乗客が煙にまかれ、転落して亡くなるという事故もあったようです。

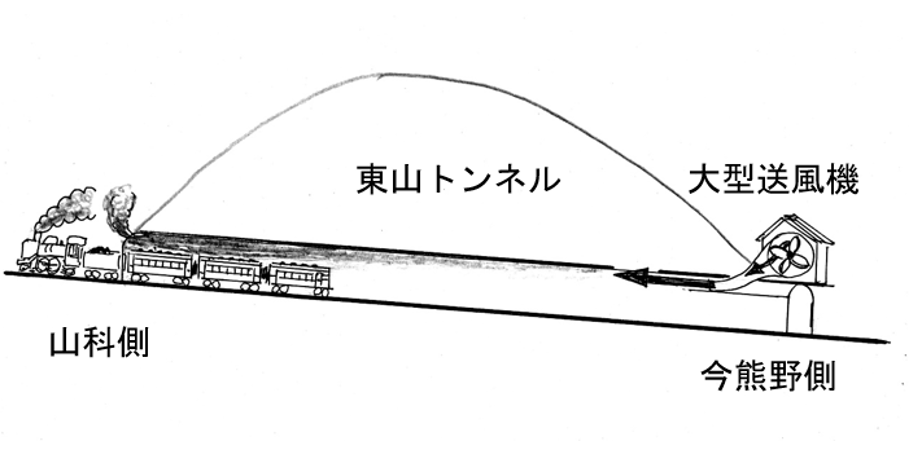

そこで少しでもこの状況を改善するためにトンネル内の煙を強制的に外に出そうという工夫がなされました。簡単な図に示しましたが、今熊野側のトンネルの入り口の上に大きな送風機を設置し、列車が東山トンネルを通過すると風を送って山科側に煙を排出するものです。送風機の横にはそれを運転する係員も配置されていたのです。トンネル自体は山科側が高いので、ある程度は自然に煙が出たようですがそれでは時間がかかります。東海道線は列車の本数も多いので、送風機を回すことで5分ほどで排出できたようです。なお強制的な送風ですから山科側から風を送ることも出来るわけですが、当時の議論では今熊野側は人家もあるので、山科側に出そうとなったとか。山科の人、ごめんなさいですね。

なおこの装置が取り付けられたのは全国で東山トンネルが最初でした。その後さまざまな改善や工夫がなされ、全国の幹線にあるトンネルのいくつかにも取り付けられました。

3本目のトンネル

その後も東海道線の輸送需要は増え続けます。特に戦時体制に入ると国策としての輸送も増え、京都~膳所間の上り線をもう1本増やそうということになりました。どうしても上りは勾配があるので列車の速度が下がりますから、2線分にすることで効率よく走らせることが考えられたのです。そこで東山トンネルでは南側に3本目のトンネルを掘り、そこを下り専用として、それまでの下り線(北側から2本目の線路)を上り線に切り替えて使うことにしたのです。着工は昭和16年7月、完成は19年8月で、その後同年10月31日から京都~膳所間は3線化されました。

ところで、大陸への進出をねらう国はこの時期、東海道・山陽線とは別に新しい鉄道の建設を計画します。線路幅も1435mmに広げ、大型の機関車で東京~下関間を9時間で走破しようとする、いわゆる「弾丸列車」構想です。その計画の中で。ちょうど掘削中だった3本目の東山トンネルを転用して通そうと考えました。そのためこのトンネルは山科側から140m掘削した時点で設計変更になり、断面を大きくして西に掘り進めました。したがって山科側と京都側でトンネルの大きさが違うのです。もっとも弾丸列車構想は戦局の悪化と共に立ち消えになりますが、同様の構想で着工していた熱海の新丹那トンネルは、その10数年後にそれを活用して工事が進められ、今の東海道新幹線が通っているのです。

東海道線 米原~京都間電化

蒸気機関車による運転では先述の煙もさることながら、大きなけん引力やスピードアップは望めません。そこで東京から徐々に電化が進められ、電気機関車や電車による運転が西に延びてきました。米原~京都間が電化されたのは昭和31(1956)年11月です。これで京都から東の旅は煙りから解放されました。先の大型送風機も不要になり、取り外されました。同時に煙がトンネル内に残ることもなく次々と列車を通すことができますから、上り線のうち1本は休止して、一時期、上下各1本ずつでの東山トンネルを戻されました。ちなみに今でも上り内側線のトンネル入口には送風機のための空気の取り入れ口の跡が残っています。

複々線と4本目のトンネル

その後も日本が発展していくと東海道線の輸送需要はさらにひっ迫します。とりわけ滋賀県にも住宅が増え、通勤・通学で京都・大阪方面に通う人も増えて来て列車の増発が必要になってきました。そこで草津~京都間の複々線(上り2線、下り2線)化を目指します。当然、東山トンネルももう1本掘らなければならなくなり、さらに南側にもう1本、4本目のトンネルを掘りました。昭和40年着工、昭43年10月完成し、今日の姿が完成するのです。ちなみにこのトンネルはスペースの関係で山科側は大石道よりも東側からややカーブしながらトンネルが始まります。そして今熊野側の出口は上の道路が覆いかぶさるように北側は柱だけのあかり区間が設けられて東大路通りを潜って外に出るという特殊な構造になっています。

こうして複々線はそのまま西明石まで続きますので大阪を中心に大動脈が完成したのです。なお、須磨あたりまでは上下とも外側線を列車線と称して国鉄本社が所管し、原則として特急。急行や貨物列車など長距離列車を通し、内側線は大阪鉄道管理局が所管し、快速や普通電車を走らせるという棲み分けをしていました。

このように東山トンネルの歴史は日本の鉄道の発展の歴史そのものでもあるのです。東山トンネルは基本的に直線ですからトンネルに入ったら出口の光が見えます。徐々にその光が大きくなっていってトンネルを抜けた時にぱっと明るくなる、何とも言えない気持ちよさがあります。一度運転席の後ろから体感してみてください。もっとも運転士さんの真後ろはカーテンが下ろされています。あれはトンネル内では車内の光がフロントガラスに反射して前が見にくいのでそれを防ぐためなんです。悪しからず…。

【主な参考文献】

関西鉄道遺産 ブルーバックス

京都 滋賀 鉄道の歴史 京都新聞社