京都は火災が少ないけれど

名畑消防局長、本日はお忙しい中をありがとうございます。さっそくですが、京都市の火災発生件数は全国でもすごく少ないですよね。

名畑局長「よろしくお願いします。たしかに人口1万人あたりの火災発生件数は、政令指定都市でトップクラスに少ないです。火災原因を見てみると、令和4年から令和6年まで3年連続で「たばこ」が火災原因のトップになっています。「たばこ」火災は過去からずっと火災原因の上位なんです。」

「たばこ」火災はなぜ多いのでしょうか。喫煙人口はかなり減っていますよね?

名畑局長「たしかにタバコを吸う人は減りましたが、タバコの不十分な消火は一定数発生しています。昔は灰皿に水をいれておきましょうと言ってたんですが、そもそも灰皿そのものを家庭に置かなくなり、空き缶やペットボトルなどを灰皿代りに使われ、吸い殻の不始末が原因となることが多くなっています。そして、次に多いのが電気機器です。」

昔ながらの冬場のストーブとか、こたつのコードとかでしょうか。

名畑局長「いえ、最近特に多いのがリチウムイオンバッテリーに起因する火事です。普通に置いてあるリチウムイオンバッテリーが劣化などにより発火する事例もあります。日本国内ではPSEマークという安全基準を満たしたバッテリーしか販売できないのですが、規制前に販売されたバッテリーをそのまま使われていることもありますので、今一度PSEマークがついたバッテリーかどうかを確認していただきたいですね。」

タバコも電気機器も昔からある火災原因ですが、時代によって火災に至る経緯が変化してきていることは市民も認識をアップデートしないといけませんね。

名畑局長「時代によって変わってきたといえばガソリンもそうです。京都市内の火災件数が過去最多だった昭和30年、756件あった火災のうち127件がガソリン引火でした。高度成長期で「モペッド」と言われる自転車に原動機がついた乗り物が爆発的に普及しましたが、自転車に無理やり動力装置をつけたものもあり、装置の不良などが原因でガソリンが漏れて引火することも多かったようです。」

当時は法律や安全基準の整備が追いついていなかったんですね。

名畑局長「そうだと思います。火災は人災とも言われていて、時代の流行などに合わせてその様態も変化します。過去にはかまどや風呂の空焚き、煙突などの火災が多い時期もありました。」

「4分3秒に1本」119番通報

NHKの「エマージェンシーコール ~緊急通報指令室~」で京都市消防局の指令室のドキュメンタリーを見て感動しました。一日に119番通報は何件くらいあるのですか?

名畑局長「令和6年は年間13万件。1日にすると約350件の通報があります。NHKの番組の舞台になった京都市消防指令センターには交代制で1日あたり15人が配置されていて24時間市民からの119番通報を受けています。」

必ず最初に「火事ですか?救急ですか?」と聞いておられましたね。119番をかけてくる人はパニックになっている人もいるでしょう。番組では通報者を落ち着かせながら上手く導いておられましたがマニュアルのようなものがあるのでしょうか。

名畑局長「マニュアルはありますが、それよりも通報者と会話をしている職員の後ろに必ず2名の指揮者がいて適時アドバイスや指導をしています。「今の言い方はちょっとよくないぞ」とか「あそこはこういう風に誘導してあげた方がいいんじゃないか」とか。後ろにいる指揮者は常に前の5人の119番通報を監督していますので、1人だけなら集中できますが、5人の通話を同時に見るのはなかなかたいへんですね。聖徳太子かお釈迦様みたいな。」

「命を救いたい」という強い使命感・正義感が番組からは伝わってきましたが、名畑局長が見てこられたそのようなエピソードはありますか。

名畑局長「CPA(心肺停止)の人がいるとの通報で、司令センター員が周囲が安全な状況か確認した上で通報者に応急処置をお願いしました。時間があればスマートフォンなどで動画を見ながらというところですが、一刻を争う状況なので口頭で心臓マッサージのやり方を伝えました。心臓マッサージは早ければ早いほど蘇生率が高いので、救急車到着までにどれだけのことができるかが勝負でした。その人の命が助かって社会復帰できたと聞いた時は嬉しかったですね。」

一人の市民としてあの番組を見て感動と感謝で胸が熱くなりました。京都市消防局の皆さん素晴らしいです!

トヨタと実証実験「ドラレコ119」

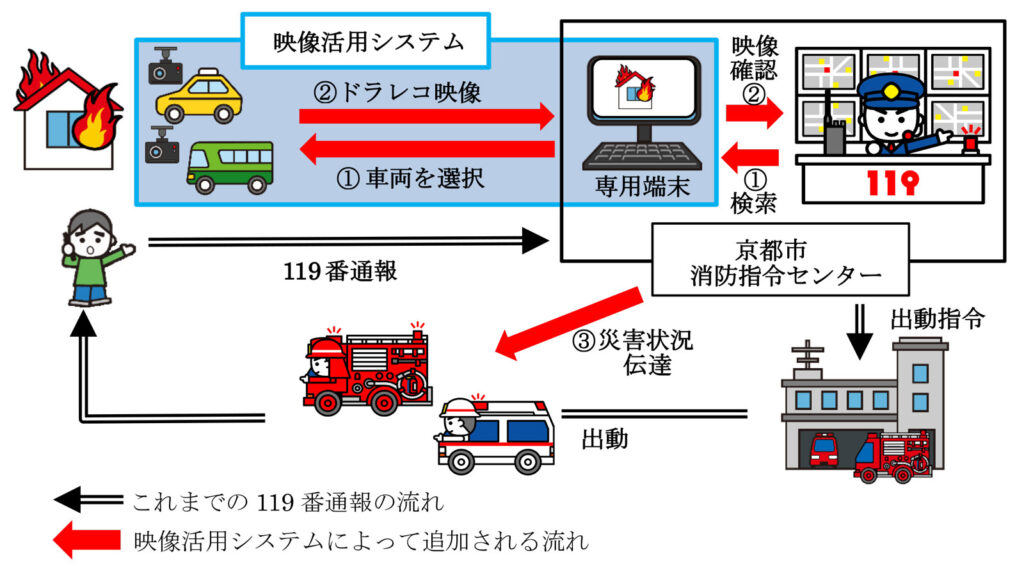

YouTubeの「トヨタイムズ」で見たのですが、トヨタとドラレコを使った実証実験を始められたのですね。

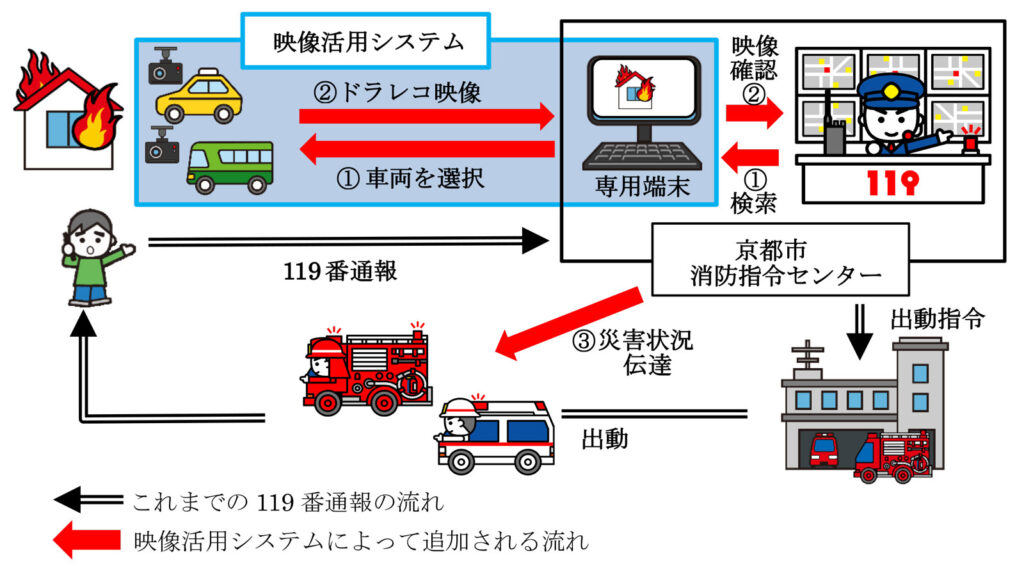

名畑局長「そうなんです。これはトヨタさんからお声かけをいただきまして、通信機能を持った専用のドライブレコーダーを路線バスやタクシーといった交通事業者の車両に積載し、火災や交通事故などの災害状況を消防指令センターで確認できるようにする取り組みです。」

名畑局長「119番通報される方はパニック状態になることも多く、なかなか現場の状況を掴みにくいものです。電話ではわかりにくい現場の状況を映像で確認できるドラレコ119は指令センターの心強い助っ人、まさに百聞は一見にしかずです。」

先ほどの指令センターのお話しで、電話だけで被害状況を把握する難しさを伺ったところですものね。このドラレコ119導入から半年が経ったところですが成果はでていますか。

※令和6年12月から京都市内を走る路線バス・タクシー500台に導入済み

名畑局長「住宅と隣接する山林で火災があったのですが、初期の通報内容から消防車など11台を出動させました。しかしその後すぐ付近を走っている車両のドラレコ119の映像を確認すると、通報内容より火災の規模が大きかったため直ちに9台の消防車などを増援しました。最初の出動から数分後に増援できたことで住宅への延焼を防ぐことができました。5分遅れただけで相当被害は拡がりますから、このシステムの今後の可能性については大いに期待しています。」

全国屈指!救急車到着時間は平均7.5分

火災発生件数もそうでしたが、こちらも京都市消防局の凄さを感じますね。全国平均はどれくらいなのですか。

名畑局長「令和6年の実績では全国平均は10分程度、そして京都市が名古屋市と並んで政令市トップタイの7.5分。1位を狙っていたわけではありませんが、過去には政令市トップであった期間も続きました。やはり救急車の配置拠点を市内にまんべんなく設置できているのだと思います。それと指令センターが通報を受けてから出動を指令するまでも早いと思います。」

通報者との電話が繋がっている間に「救急車もう向かっていますから」っていうシーンがありましたね。スゴイ!って思いました。

名畑局長「通報からの病院到着も全国平均よりも10分程早いのですが、これは京都市にそれだけ多くの病院があることも大きいですね。」

京都は昔から防火意識が強い?その理由とは…

理由① 文化財が多いから

さていよいよ本題というか、京都市の火災はなぜ少ないのか、なぜ防火意識が高いのかということを伺います。京都市独自の防火の取り組みがいろいろあると伺いましたが具体的にどのようなことがあるのでしょうか。

名畑局長「まずは出火防火を目的とした、高齢者世帯に立ち入っての火災予防の呼びかけは全国でも珍しい取り組みです。京都市でも高齢者世帯の火災発生件数は多く、亡くなられる方も高齢者の方が多い現状があるため、世帯訪問ではまずは火災の心配ごとなどはないですかという問いかけから入って高齢者の方の不安を取り除いてあげる。その後でこちらからは「最近はこういう火事が増えています」とか、「冬場なら電気ストーブのそばに物とか服を置かないでくださいね」とかそういう基本的なことからお話しします。また住宅用火災警報器の設置も義務化されていますのでそういうお話とかも大切にしています。お話をしているうちに「天ぷらの調理中に火がついたらどうしたらいいの?」と聞かれたりもします。」

それ(天ぷら鍋に火がついたら)どうしたらいいんでしたっけ?

名畑局長「お持ちであれば、住宅用消火器を使って消火してください。水をかけるのは絶対にやめていただき、まずはコンロの火を消して、蓋を被せてください。そうすれば窒息して火が消えます。」

ありがとうございます。京都市の火災発生件数が少ない理由のひとつに「文化財が多いから防火意識が高い」というようなお話も聞いたことがあるのですが。

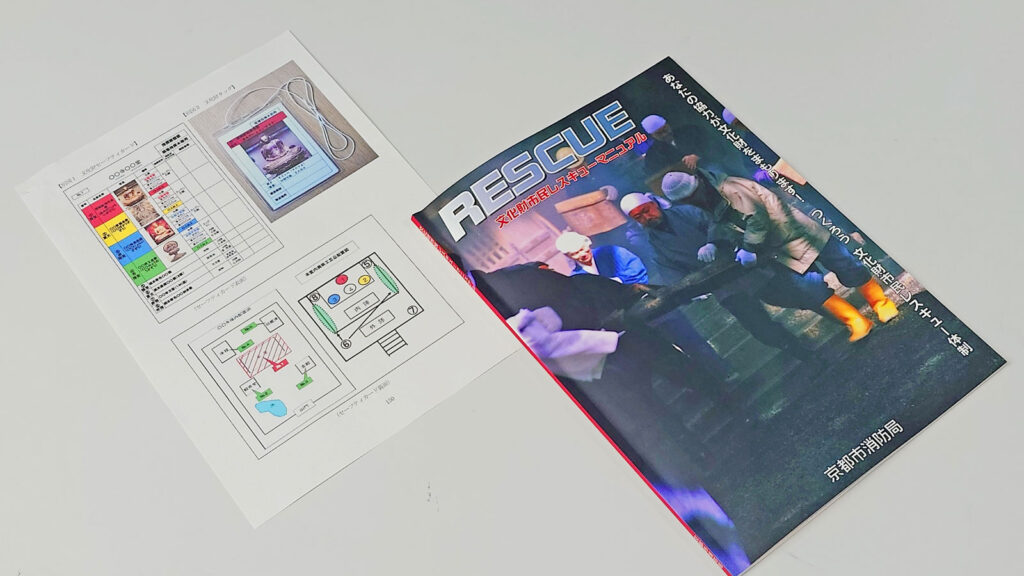

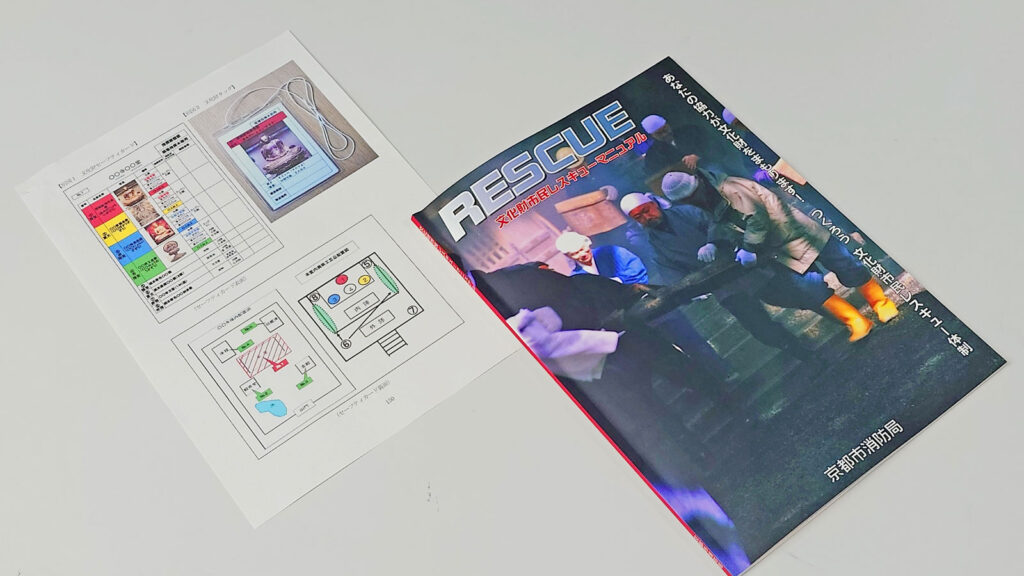

名畑局長「それは確かにあると思います。京都市には、地域の神社仏閣と地域住民が連携した「文化財市民レスキュー体制」という取り組みがあります。もしその文化財施設で火災が発生したら、地域の方が初期消火や大切な文化財を搬出しましょうという取組で、そのかわりに火災や地震などの災害の時には境内に一時的に避難してくださいというような相互協力体制です。これを消防局がペアリングをして現在238箇所にこの文化財市民レスキュー体制ができています。」

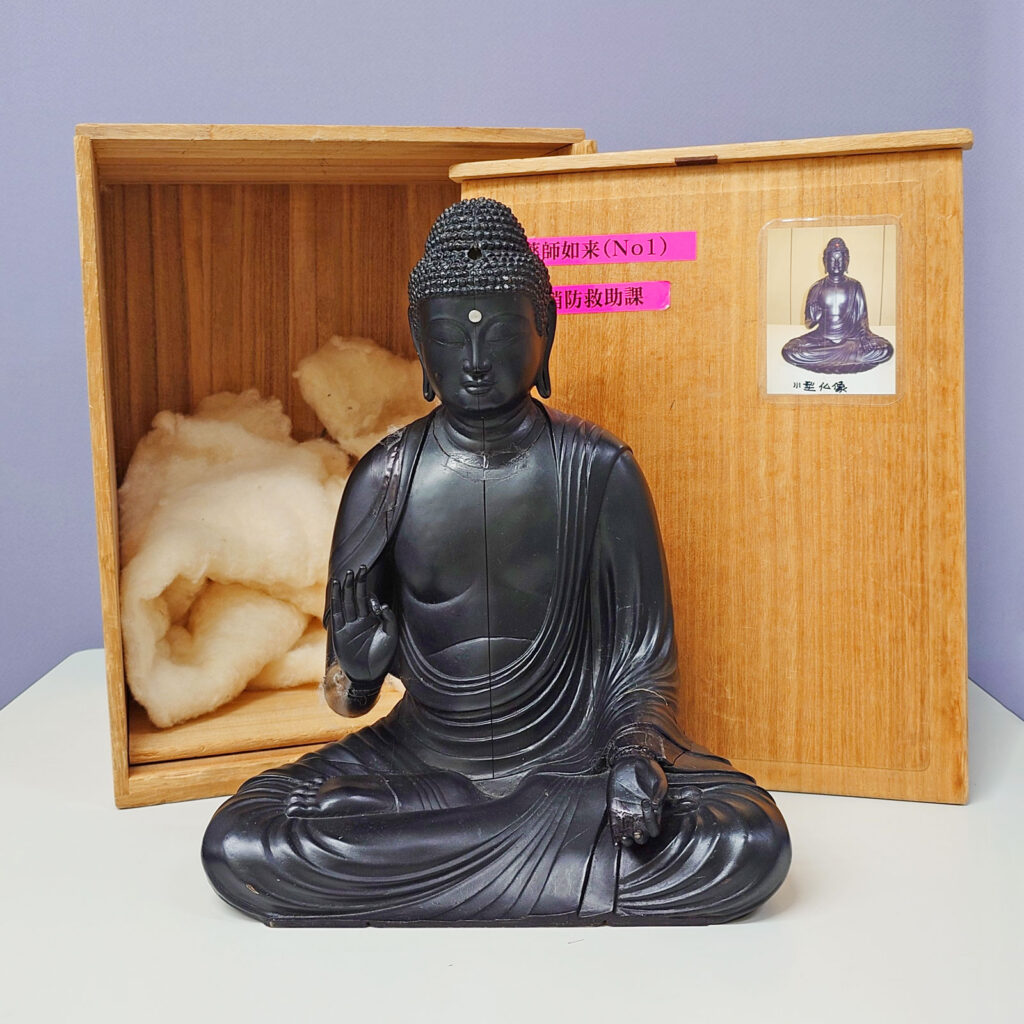

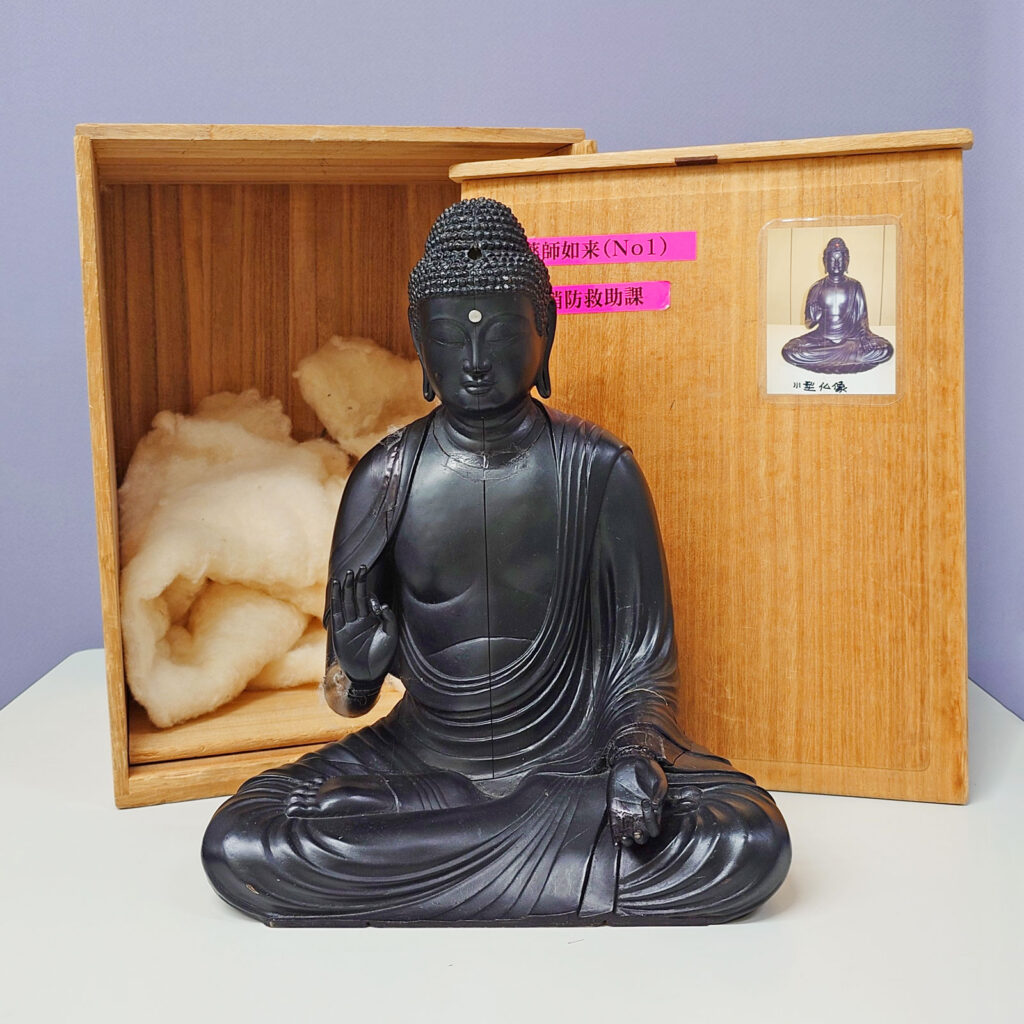

先ほどから気になってたんですが、これは何ですか?

名畑局長「これは模擬仏像ですが、このようなものを使って地域の方々などが実際に文化財の搬出訓練をしています。それとあまり知られていませんが大きな仏像などは首の部分を外すことができるなど、分解できるものが多いです。そのような仏像の搬出方法や搬出人員などを示したセーフティカード(持ち出しマニュアル)を作成し、お寺と消防局が情報共有しています。これは消防局の職員が考案した京都市独自の取り組みです。また、消防局の中に「文化財係長」という役職があるのもおそらく京都市だけです。消防士を志す人の中にも「文化財を守りたい」と他府県から京都市消防局を志望する人もいるくらいですから。」

京都市では消防団などの活動も活発ですよね。

名畑局長「消防団の歴史は遡れば300年前の江戸時代、いわゆる「町方火消し」に辿り着きます。それが明治9年に「消防組」となり、明治27年に政府が全国的に「消防組」に名称統一をした、いわば京都がその自主防災の先駆けです。それが昭和23年の市町村単位の自治体消防制度の発足と同じ年に消防団となって今に至ります。」

私の知り合いに自営業者でありながら消防団員だという人がおられますが「自分は公務員として消防団員をしている」と言っておられました。

名畑局長「消防団は消防署と同じ京都市の消防機関です。11行政区それぞれに消防団があり、その下におおむね学区ごとに205の消防分団がありますが、消防団員は他に本業をもちながら火災や大規模災害時に消火・救助活動を行う非常勤特別職の地方公務員なんです。京都市では11消防団205消防分団で4,000人を超える団員がいて、小型動力ポンプ252台などの消防器具も配備されています。」

そんなにたくさんの方が!京都市消防職員の何倍もの方が、消防団員として活動されているのですね。学区や町内会で避難訓練をしているのは消防団とはまた別なのですよね?

名畑局長「それが学区ごとの自主防災会とその下部組織にあたる町ごとの自主防災部です。京都は昭和30年頃、ちょうど火事が最も多かった頃に「自主防火町」という町内ごとの防火組織が京都市全域で結成され、今の自主防災会に繋がっています。」

京都が歴史的に「火事を出さない」という意識が高い街だということはよくわかりましたが、現代にその意識を引き継いでいくのは相当なご苦労があったのではないでしょうか。

名畑局長「昭和30年代はとても火災が多かった時代で「無火災推進日」というのが昭和38年にできました。当時はなぜか5日に火事が多かったのでこの日は気をつけましょう、せっかくなら月1回ではなく2回の方がいいだろうということで、5日だけでなく20日も無火災推進日としました。ここで欠かせなかったのが消防団や自主防火町の協力です。昭和30年に年間800件近くあった火災が令和6年は267件でしたが、これは消防団と自主防火町から続く自主防災会の協力なしにはありえなかったと思います。」

理由② 赤いバケツの謎

消防団と自主防災会はまさに京都市民の自主防災意識の高さの象徴となる組織ですね。ありがたいことです。ところで慣用句でよく聞く言葉ですが、昔ながらの京町家には防火壁があるとか?

名畑局長「これですね。「うだつがあがらない」という言葉で、なかなか出世できない、などの意味で使われますが、この「うだつ」というのは隣の家との間に立つ防火壁のことで、万が一火事になっても隣家への延焼を防ぐ役割があります。うだつがあがらないのは、このうだつを立てるほどの家に住めないということからきているんでしょうね。」

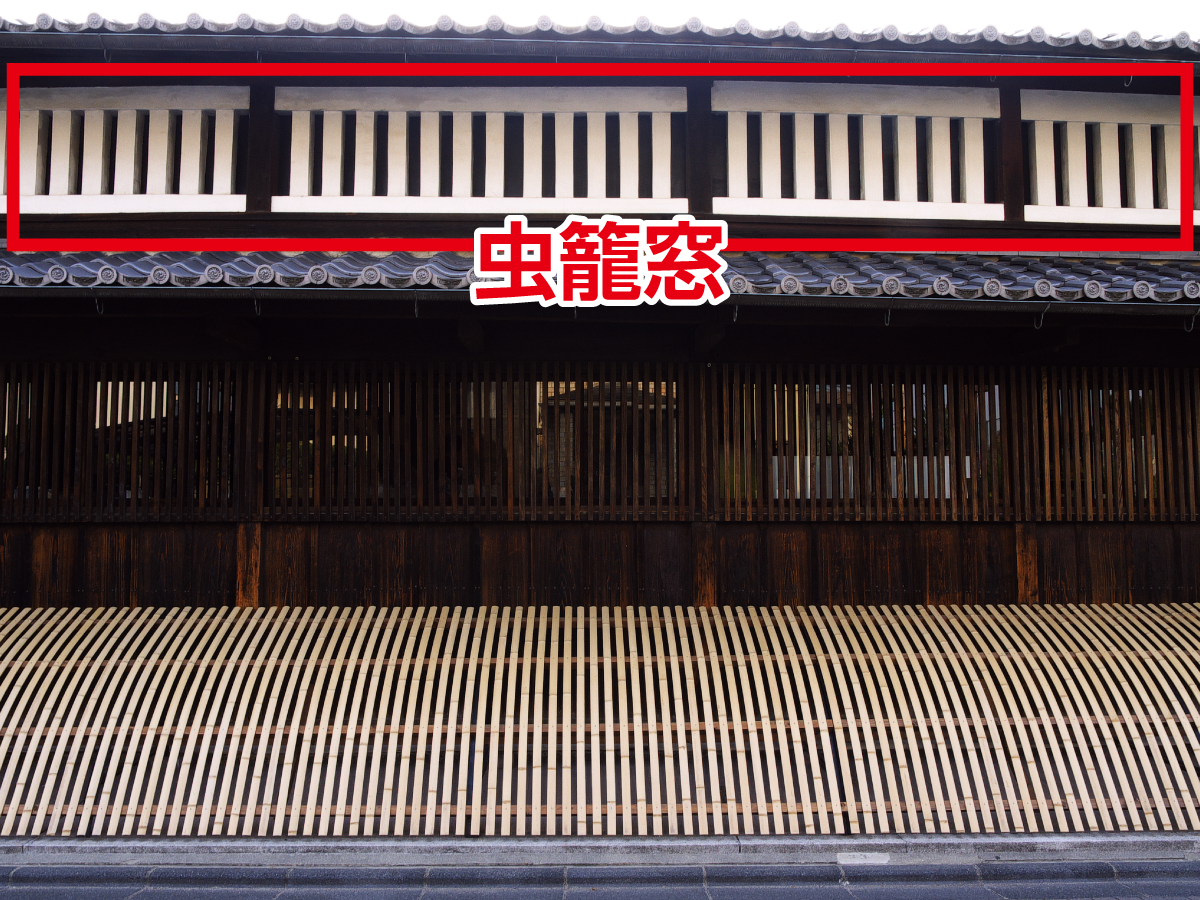

それから同じく京町家によくある虫籠窓(むしこまど)も、あえて窓を小さくして採光や風通しを損なってでも、炎が入らないようにする工夫なのですね。

名畑局長「そうですね。でもなんといっても京都市の防火防災の要は消防団と自主防災会。もう切っても切れない関係。これからも絶対なくしたらあかん、なくなったらあかんもんだと強く思っています。そしてさっきの自主防火町の時に町有で消火器を置いてください、防火バケツを置いてくださいというお願いをして、地域の方に応えていただいたのが赤いバケツなんです。」

いつからあのバケツがあるのかと疑問だったのですがそんな歴史があったのですね。

名畑局長「火事を起こさないように意識することは大切ですが、町内のいたるところに「消火用」と書いた赤いバケツが置いてあることが、「いつ何時火事が起こるかわからない」というメッセージを可視化しているとも言えるんです。もしも火事が起こったら「あなたが消すんですよ」ということも伝えていると思います。」

そうか私が消すんですね!ともすれば悪目立ちしそうな「赤いバケツ」がこの町の景観と見事に調和しているというか、もはや随所に配置されている赤い防火バケツが街並みの一部になっている気すらしますね。

名畑局長「そうなんです。家の中ではなく軒先に置いてあることで「みんなで」を意識でき、それも誰かが水を替えていつも綺麗な水を張ってあることでその意識が持続されます。放火の予防にもつながるこの赤い防火バケツこそが京都市民の防火意識のアイコンかもしれません。」

名畑局長のお言葉を借りるならこれも「なくなったらアカンもん」やと思います。さて最後に京都市消防局長としての名畑徹さん個人についてお聞かせください。京都市消防局に入られてからこれまでどんな志や思いで「京都市民を守ろう、火災を1件でも少なくしよう」とされてきたのか、その使命感のようなものをお聞かせいただけませんか。ずっとサッカーをしてきたたことも。

名畑局長「体力にも自信があったので、消防に入る前は“自分”が中心になって現場で火を消して人を助けたい、という自己中心的なことを考えていましたが、実際に消防に入ってみたら全然そんなことはなく、自分がヒーローになるみたいなことはないと気付かされました。基本は“部隊”での活動、団体行動なのですが、やはり「一つでも多くの命を自分の力で救いたい」という思いは強く持っていました。救助隊がそれに一番近いと思って救助隊を目指し、実際に救助隊員にもなりました。」

名畑局長「ずっと現場でやりたいという気持ちは持っていましたが、だんだん年齢を重ねるとそれもできなくなって、ましてや、局長になったら自分が最前線に行って活動するなんてことはまずありえない。なので、それを思うと京都市消防局っていう一つのチームでは、今はもう僕は選手じゃないんですよね…。例えるなら監督みたいなもので、大前提にある“市民のため”ということを忘れたことはありませんが、まずはチームをどうしたい、というのを常に心がけています。

自分目線と思われるでしょうが、消防というチームの活動の先に市民の安全が確保されると考えています。それはチームスポーツであるサッカーを続けてきた影響かな、とも思います。毎年4月にチームのメンバーである職員の前で話す機会がありますが、消防局も一つのチームであり、消防隊や救急隊も一つのチーム、そんなメンバーが勤務してる消防署も一つのチーム。僕はその中でチームリーダーとして、このチームをさらに発展させていきたいと考えている、と述べました。いかにみんなに同じ方向を向いてもらうか、違う方向を向いてる人がいたらそこを修正したり、場合によっては僕が直接その人に話をすることが必要かもしれないし、全体を見る者として、いかに消防局という一番大きなチームをまとめるか、そんなことを第一に考えています。」

ありがとうございました。たいへんいいお話をきかせていただきました。

KLK編集長から

実は名畑徹局長とは中学校高校の同級生で今も時々飲みに行く間柄です。バンド遊びをしたり、サッカー少年で、ちょっとやんちゃもしていた彼ですが正義感が人一倍強い少年でもありました。今回のインタビューに限らず、署員時代、署長時代、そして局長になっても、この街の自主防災の要である消防団のみなさんへの感謝の気持ちをずっと言い続けて来られたことを私はよく知っています。持ち前の正義感で京都の街と市民をずっと守ってくれていることは友だちとして、また一人の京都市民としてありがたく嬉しく誇りに思います。自主防災意識の高いこの街では、消防局職員さんはもちろん市民ひとりひとりも防災・救急チームの一員です。その140万人チームの総監督をこれからもよろしくお願いします。

名畑消防局長と吉川KLK編集長