7月31日、本日の疫神社夏越祭をもって祇園祭は幕を閉じます。

「もうひとつの祇園祭」という言葉が使われることがあります。前祭に対する後祭をそう云う人がいたり、山鉾巡行に対する神輿渡御のことであったり、京都の祇園祭に対する他都市の祇園祭のことであったり、「もうひとつ」が指すものは文脈によってまちまちです。

では京都の祇園祭で「もうひとつの辻廻し」と聞いたら何を想像されるでしょうか。辻廻しといえばほとんどの人が山鉾巡行で四条河原町などの交差点での方向転換を思い浮かべられるでしょう。しかし祇園祭には神輿の辻廻しもあるのです。

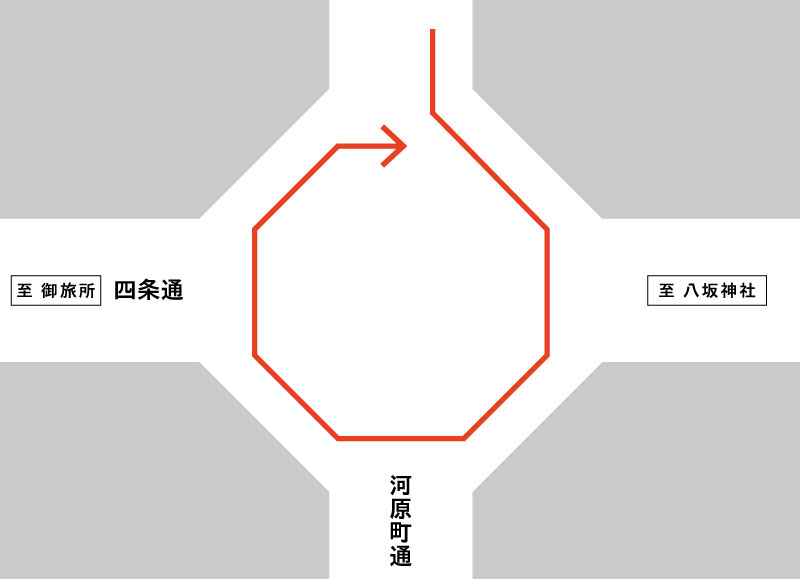

7月17日神幸祭 神輿渡御の21時頃、河原町通を南下してきた中御座神輿は四条河原町の交差点に差し掛かると、北東角から南東角、南西角、北西角へと交差点の四隅をかすめながら、横断歩道の内側に沿って四角形(正確には八角形)を描くように練っていきます。

※練る=神輿を激しく振りながら神幸すること。実際には「もむ」「振る」などということも多い。

山鉾の辻廻しは交差点の中央でその車軸は動かずに、青竹をかませて山や鉾を引っぱって車輪の向きを90度変えます。それに対して神輿は縦横無尽に動けますので辻廻しと呼んでいるその動きも大勢の舁き手の動きで決まります。中御座の場合は交差点の外周を八角形の軌跡を描くように練り、鳴鐶(なりかん=担ぎ棒につく金具)をシャンシャンと鳴らしながら神幸します。その回転方向は後祭の山鉾巡行の辻廻しと同じ時計廻り(右回り)です。そして神輿は交差点を一周したあと中央で差し上げ(神輿を高く掲げて振ること)をします。

祇園祭でこの四条河原町で辻廻しをする神輿は中御座(三若神輿)だけではありません。そしてこのように交差点で辻廻しをするのは祇園の神輿に限ったことでもありません。他の神社の神輿でも多くはその氏子地区の中心となる交差点で辻廻しを行い、参詣者や見物者がそこを目指して集まって来ます。「なぜ神輿を差し上げたり振ったりするのか」「なぜ辻廻しをするのか」と聞かれたなら、少なくとも八坂神社の中御座(三若神輿)においては「荒ぶる神、素戔嗚尊はことのほかご気性が激しく、自らが坐す輿が高々と差し上げられ、高鳴る鐶の音に高揚されて益々ご神威を発せられます」と説明しています。

しかし三若に限らず、それぞれのお社の神輿や神輿会が神輿振りや差し上げ、差し回し、辻廻しをするのは神様のご神威を高めるためだけではありません。神様はもちろんですが、舁き手たち自身も一緒になって高揚できるからです。そしてご参詣の方や観光客などから歓声があがり拍手が送られるのは、神輿振りの場にいる全ての人の心を昂らせているのだと思います。私はこのように鳴鐶を鳴らした神輿振りや辻廻しが近年ますます盛んになってきた流れを指して神輿の「見せる化」と言うことがります。

では神輿の見せる化はいつ頃から始まったのでしょうか。三若神輿会ができる前の中世から大宮神輿(中御座)や西御座を「役務」として担いでいた駕輿丁(舁き手)は、大阪から京都に来て祇園会の時期に蛤などを売っていた今宮神人、そして今の中京・下京区域の「轅町(ながえちょう)」といわれる氏子町内の方々などでした。その数50~60人との記録が残っています。今の大きさの中御座であるとするなら担げるギリギリの人数ですが、交代の舁き手も必要であることも考えると現実的には神輿を舁ける人数ではありません。途中で神輿を捨て置いたというような記録も残っています。

※承応3(1654)年頃に当時の中御座(大宮神輿)は焼失して再興されていますので中世の神輿は今より小さかった可能性もあります

中世から近世の祇園会の神輿渡御とその舁き手は祇園社(今の八坂神社)への信仰と商業利権との間のバランスで動いていたのかもしれません。当時の担い手にとって神輿を渡すお役目への誇りと、その責務の重圧感や負担のどちらが強かったのか推し量ることはできませんが、いずれにせよその人数では神輿を差したり振ったりする「見せる化」などは考えられなかったでしょう。

「祇園の神輿はよいなよいなと静かに舁きゆくぞ」

と明治38年の京都日出新聞(京都新聞の前身)に書かれています(註)。少なくとも今のホイト!ホイト!の威勢のよい神輿ではなかったことがわかります。

(註)2024中西 仁「神輿舁きはどこからやってくるのか」昭和堂 p124 及びp162より引用させていただきました

さらに時代を下って昭和になっても、中御座(三若神輿)の渡御はひたすらストイックであったと私は考えています。郭巨山のご町内の方からいただいた昭和30年代と思しき四条通の西洞院あたりを渡る中御座の写真があります。この写真を見ても三若の舁き手は50人程度、神輿の左右や前後にいる舁き手はこの写真では確認できませんがおそらく全体で200人もいなかったのではないでしょうか。

注目すべきは「黒棒」と呼ばれる神輿本体についている棒に平行して「横棒」が2本、そして外側の大棒(轅(ながえ))の先にも横棒がついていることです。前と後で合計6本の横棒がついていることになります(今の中御座は黒棒に1本、轅に1本、前と後で合計4本)。6本の横棒をつけることで神輿は安定しますが、轅のいちばん前といちばん後ろに横棒があって、そこに舁き手が入るということはこの時代の三若神輿は前後に振れない、すなわち賑々しく神輿振りをするということをしていなかったと考えられます。

神輿振りでシャンシャンと鳴らす鳴鐶もここに写る轅の両端にはありません。今の中御座の轅は平成18(2006)年頃に新調し、そのひとつ前の轅は昭和41(1966)年に調製されています。そしてこの昭和41年の轅からは鳴鐶をつけるための穴があいています。どうやら三若神輿における見せる神輿は鳴鐶をつける轅を新調した昭和40年代から始まったようです。もっとも京都の神輿に鳴鐶がついたのは祇園の神輿がはじめではなく、松尾さんなどの他のお社が先行していたと言われています。

そしてここからが本題です。神輿の「見せる化」が加速しているこの流れはご神事としての神輿渡御として正(しょう)なるものか邪(よこしま)なものなのか。前にも書いたことがありますが祇園祭における三社の神輿会にはそれぞれの矜持と舁き方の特徴があります。三若神輿会においては主祭神である素戔嗚尊を奉ずる中御座をご奉仕させていただいていることへの責任と誇り。それゆえにどこまでもストイック、求道的な神輿を大切にしたいと神輿を司る幹事長として念(おも)っています。時に「死に装束を纏う覚悟で」と言われる白地に黒で染められた三若神輿会の文字と鱗紋(三条台若中の紋章)の半纏。手甲も足袋も白無地のものみを許可。道中の禁酒禁煙を徹底。精進潔斎して自分たちの食事として、また氏子の皆さまに食していただくためにと、梅干しと胡麻と沢庵だけの粗食ともいえる神輿弁当を作る早朝からの「弁当打ち」。まるで引き算の美学のようなご神事とご奉仕を旨とする三若神輿会において道中各所の差し上げや差し回しはよしとして、賑いを誇張するような舁き方をしたり、わざわざ四条河原町で辻廻しを披露するような「見せる化」の足し算をする必要はないのではないかと私は考えていました。

さて後祭の山鉾巡行の復活(平成26(2014)年~)や、17日の石段下での三社神輿の揃い踏み(平成13(2001)年~)もなかった30年前は、還幸祭(7月24日)に「このお神輿は何のお祭りですか、祇園祭も終わったのに…」と御旅所の神輿を見た人から尋ねられたような時代でした。そんな時代の7月24日の御旅所にある山鉾町の方が毎年おいでになり、中御座の発輿をお見送りしていただいておりました。当時20代であった私は祇園祭とはまったく異なるところでこの方にご面識をいただいたことがあったのですが、御旅所前であらためてご挨拶をさせていただいたことで私が三若の役員(の見習い)であるとわかられると、「本日はおめでとう御座います」と年端もゆかない若造に祝意をお伝えくださりました。

なぜ山鉾町の方が毎年この日に神輿を見にこられているのか、またなぜおめでとうございますと言われたのか当時の私はさっぱりわからず、今思うと恥ずかしい限りです。それから20年以上が経ち、私が神輿会でお役をいただくようになった頃には屏風祭ともいわれる宵山にこの方のお宅に上がらせていただくようにもなりました。そこには大昔の三若の鱗紋の半纏を飾っていただいていました。30年以上前から毎年7月24日(古の祇園御霊会にあたる日)にこの方が御旅所に来られていた理由、そしておめでとうございますと言われた意味もようやく理解できるようになっていました。そして数年前の宵山にお邪魔した時に「見せる神輿」の正邪を如何に思われますかとお尋ねしてみました。

その方は優しく目を細めて言われました。「信仰は大切ですが、祇園祭は都市祭礼ですからお神輿であっても魅せる化するのは必然です」と。昭和中期に200人程だった舁き手が800人に膨れ、振る、差す、鳴らす、さらには辻廻しをするという見せる神輿に走る今の三若神輿に対しててっきり警鐘を鳴らされるかと思っていましたがお答えは真逆でした。あの日の先生の「魅せるも必然」のお言葉を私が真に理解し、三若の神輿場で体現できるようになるにはもう少し時間がかかるかもしれません。八坂の大神様をお渡しするというご神事を全うしながら、見る人からさすがは日本一の神輿よと言っていただけるように精進することを先生の御霊に誓いたいと思います。

末筆になりましたが山鉾連合会元理事長、吉田幸次郎先生の御霊のご平安を心からお祈り申し上げます。

令和7年7月31日

三若神輿会

幹事長 吉川忠男