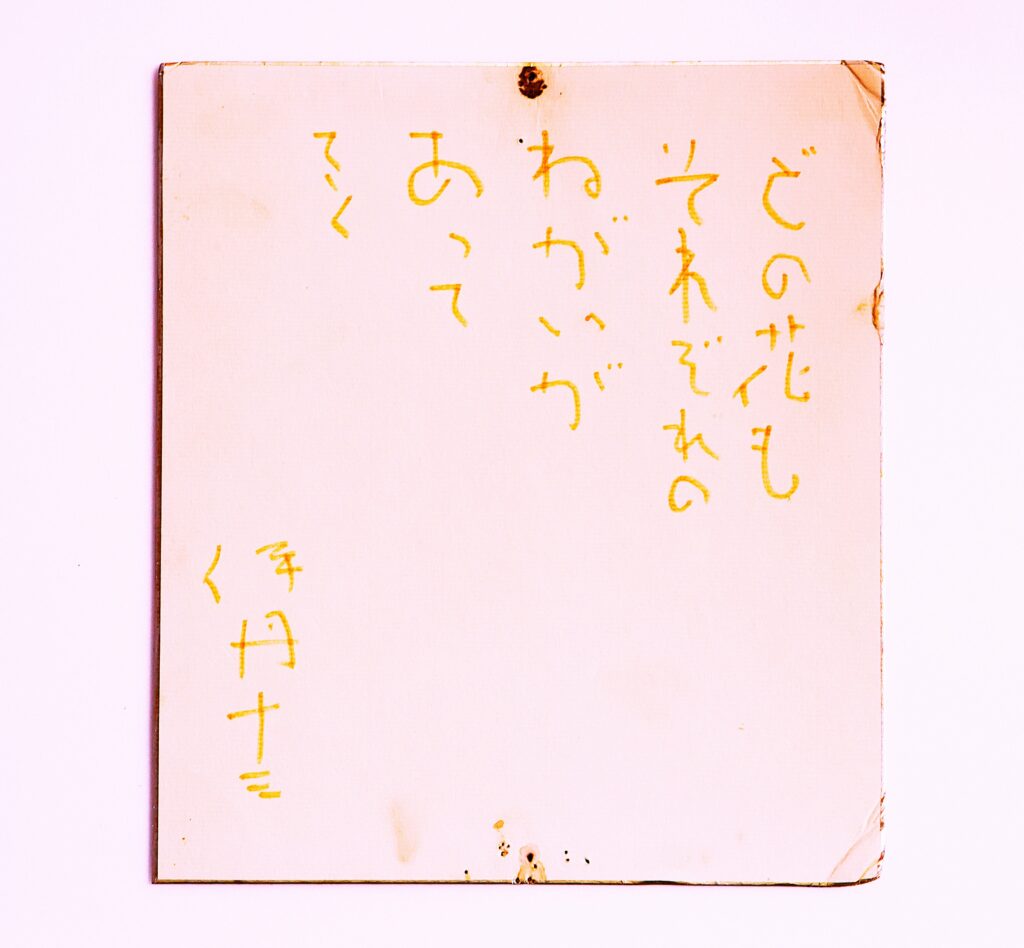

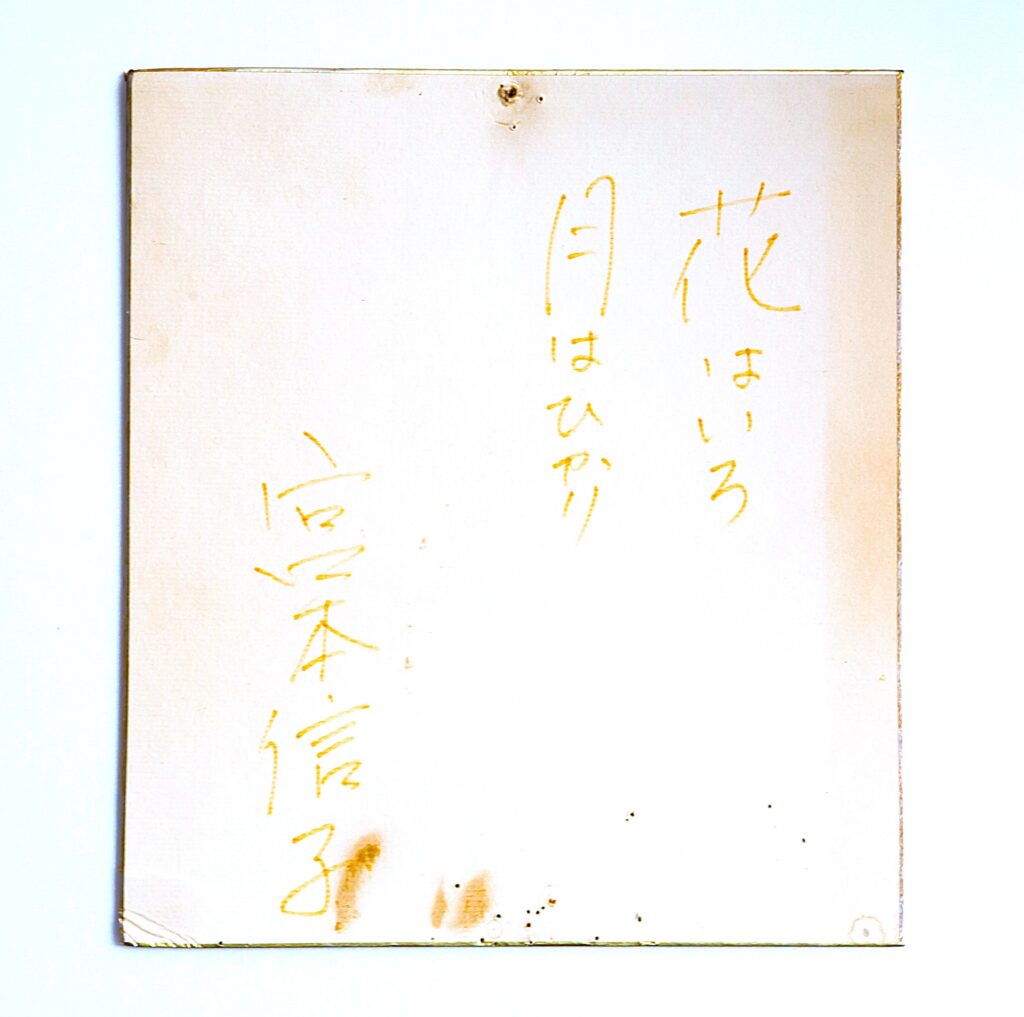

伊丹十三の色紙はかく語りき、かつて夫妻も潜った「珍元」の暖簾を今、懐かしく想う。

壬生川通沿いは高辻上ルの西側に、8坪ほどの小さな中華そば屋があった。そう、この街の中華そばを語るに外すことの出来ない、「珍元」である。かつては伊丹十三が映画「たんぽぽ」の構想に明け暮れていた頃、パートナーの宮本信子を伴い、立ち寄った店としても知る人ぞ知るの逸話が残る店でもある。夫妻で連歌のようにしたためた色紙が、色褪せながらも店内に飾られていたことをよく覚えている。そんな「珍元」の中華そばの味を懐かしむ。

ルーツは出町柳の「叡宝閣」そして一条寺の「珍遊」だった。

店主であった堀弘三さんの記憶を、娘の繭子さんに聞くと、舞鶴カントリーでキャディーマスターをしていた時代があるという意外な話が飛び出した。なぜそこから中華の道を目指したのかは、弘三さんが故人となった今、本人からは聞く術(すべ)はなく、小生が過去に取材した資料や繭子さんからお聞きした情報を紐解ときながら、往時を偲んでいくことにしよう。

「珍元」のルーツは、今から約60年ほど前の昭和40年初頭、当時「出町柳駅」の前にあった中華料理店「叡宝閣」であったと弘三さん本人から聞いたことがある。弘三さん曰く、この店をやりながら、当時から親交のあった「ますたに」や「珍遊」で、密かに中華そば修業を始めると、どうしたことか積めば積むほど中華そばの魅力に憑りつかれて行ったというのだ。屋台を引きながらも自分の味を追い求め、満を持して「珍元」を開店させたのが昭和57年、弘三さん48歳のことだった。

「珍元」という店名を冠したその由来と中華そばの味わいを想い出す。

弘三さんの味の着地点は「珍遊」さんに落ち着いたのだろう。「珍遊」さんへの敬意と感謝を表しての、一文字をもらって「珍元」と冠したのだとか。コクがあってもしつこくなく、濁り具合もほどよい鶏ガラ醤油ベースに加え、背脂を一緒に炊き込んだ出汁は、実に「THE中華そば」だった。この「中華そば」の響きに、ラーメンとは軽々とは呼べない庶民の至福の味わいが加味される。喉越しのいい「福建」謹製の中細ストレート麺も、これまた京都人が愛する「中華そば」の在り方だった。開店当時の中華そば(並)の値段は一杯380円、餃子が1人前200円、店を閉める前の値段は中華そば(並)が550円、餃子が1人前250円だったが、永年にわたり実に良心的な価格で提供を続けてくれていた。

伊丹十三はこの店で何を想い、何を悟ったのか。

店内の壁に掛けられていた伊丹十三氏と宮本信子夫人が遺した色紙が、今も忘れられない。伊丹十三氏が晩年、ことあるごとに書いたという「どの花もそれぞれのねがいがあってさく」という言葉が記された色紙である。実はこの言葉、氏が敬愛する小説家、大佛次郎先生(おさらぎじろう)が先に色紙に遺していた言葉を模したものである。滅多にサインをしなかった大佛次郎先生が、九州のロシア料理のマダムにせがまれ、そっとしたためたものだそう。大佛先生にとって花や木、季節になると可憐な花を咲かせる草花は「古くからの友人」「伴侶」に例えられる存在だったというから、伊丹氏はこの「珍元」の一杯の中華そばの味に、古き良き友人のような気持ちを感じたのか、はたまた伴侶の信子夫人の存在にあらためて感謝の念を抱いたのだろうか。「珍元」の弘三さんと一蓮托生で手伝う啓子さんの姿を見て、少なくとも映画「タンポポ」の主人公に重ね合わせたことでしょう。信子夫人の「花はいろ、月はひかり」は、一遍上人の「花がいろ、月がひかりとながむれば、こころはものをおもはざりけり」と、心穏やかにここで無の境地となれたのでしょうか。

「珍元」の閉店、そして新たな系譜「双鳩(そうきゅう)」との邂逅。

弘三さんの体調がすぐれなくなって、その後の「珍元」は、妻の啓子さんと娘の繭子さんの細腕で店を切り回すこととなるも、平成30年の9月に啓子さんが突然、不慮の事故に遭い急逝、店を締めざるを得なくなった。店の前を通っても、いつも美味しそうに漂っていた「珍元」特有の出汁の香りは嗅げなくなり、常連客は悲しみに暮れた。そんな中、一番悲しんだに違いない常連客の一人、工務店を営む幡さんが『「珍元」の中華そばの味よもう一度』と、店の再興に名乗りを上げた。令和4年のことである。とはいっても幡さんの料理経験はなく、同級生の料理人向さんに店長を頼み込み、「双鳩(そうきゅう)」という店を立ち上げることとなった。二人の想いは「珍元」の味を再現すること。繭子さんに当時のレシピや作り方を教わりながら試行錯誤を重ね、何とか繭子さんに合格点をもらい開業に漕ぎつけた。店は「珍元」の味だけでなく、看板や鏡、カウンターに椅子と当時の名残が哀愁を呼ぶ。もうそこに「珍元」はないが、系譜を受け継いだ店「双鳩」が静かに、昔の常連客を待ち望む。