今は使わないもの

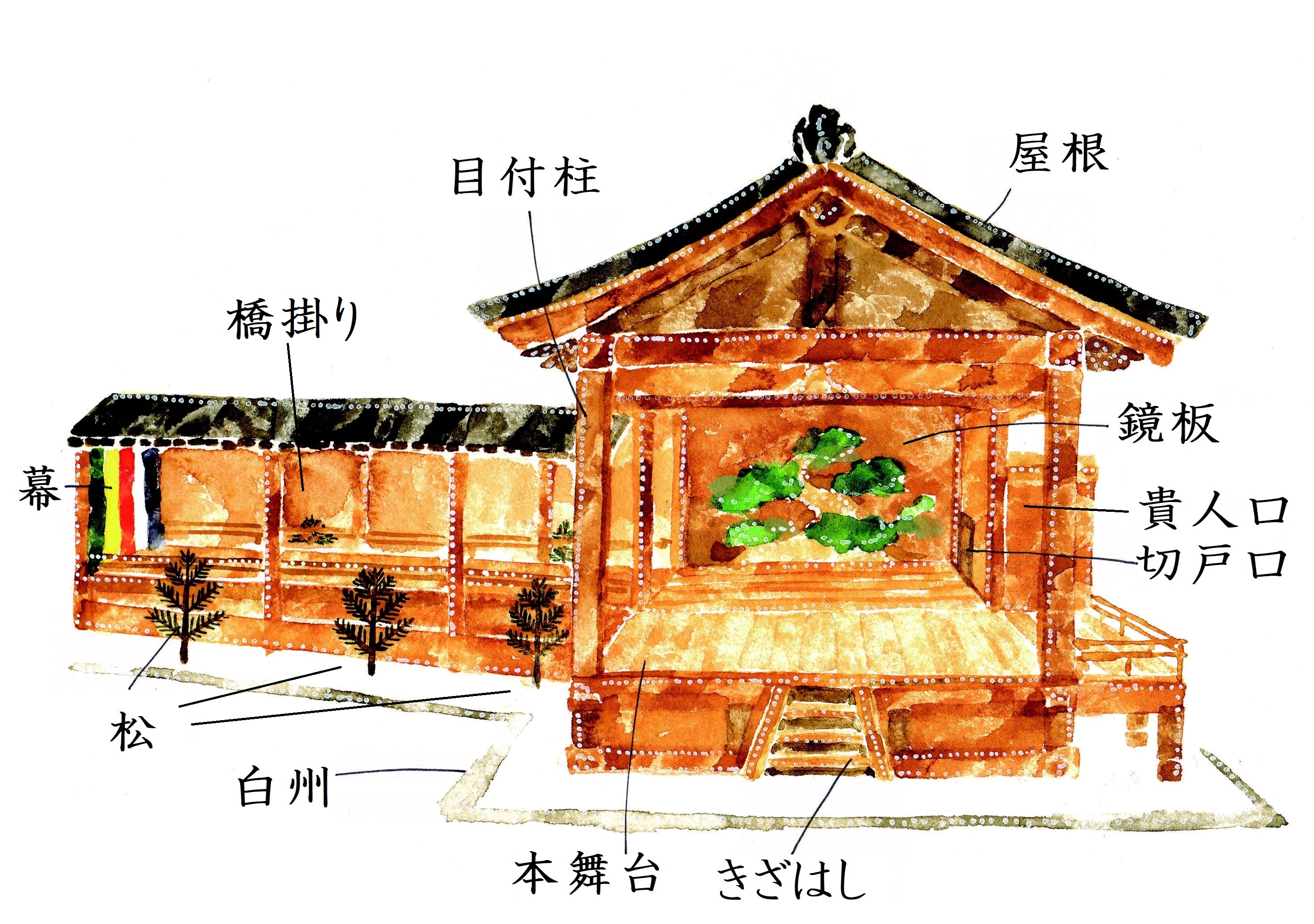

舞台の正面にある階段のことを「きざはし」と呼びます。能楽が武家の式楽だった頃に用いたもので、能奉行とよばれる役職の人が進行のために使用しました。大名などから役者が褒美を与えられる際も、この「きざはし」から使いの者が上がったとされております。現在では能楽の会で使用することは無く、稀に上演中の型(振り付け)で使用することがあります。

他にも現在使用していないものに「貴人口(きにんぐち)」と呼ばれる大きな扉跡があります。本舞台横の地謡が並ぶ一番右端の隣に在ります。昔、大名のような貴い人が頭を下げないよう、立姿勢のまま舞台に上がれる扉として使用されたようです。

さて、いま我々が使用している扉は「切戸口(きりどぐち)」です。これは舞台奥の右手にあり役以外の能楽師が出入りします。当然、頭を下げなければ通ることはできません。この切戸口は非常に狭いため、楽屋見習いの時分に、一度は頭を打ったことのある能楽師は少なくないはずです。ちなみにこの切戸口から能楽師が出入りする際、原則は自らの手を使わずに入退場致します。もちろん自動ドアではなく、多くの場合は裏方の若手能楽師が開け閉めをしております。この開ける作業ひとつでも、先輩方から厳しく教えられたことを思い出します。トンと音をさせてはいけない、然しのんびり開けてもいけない、開ける前には舞台へ出る者の袴の裾を見る、又それが乱れていれば正す、など…。能楽の仕事には一つ一つ心得があります。修行中はよく切戸口の裏側で座り、向こうで響く舞台の音を聞きながら、早く自分も役に立ちたいなどと思ったものです。

幕と123の松

能舞台に欠かせないものといえば「幕」も代表的な一つです。役者が”おまーく”と合図をするとスっと揚がる幕は、裏で二人の働きが竹の棒で幕を支えております。さて能舞台にある幕は五色で、同じようなものをお寺でよくご覧になるかと思います。この幕の五色は、青(緑)・赤・黄・白・黒(紫)と決まっており、これらは陰陽五行思想から来ているようです。それぞれ「木・火・土・金・水」と、この世のすべてを生成するものだと言われております。

能楽の登場人物を考えますと、生きている人だけではなく、死者や人以外の鬼神、精霊などが多く登場します。難しいことはわかりませんが、五色の幕によって、あの世とこの世が繋がっているのだと思います。

この幕を揚げる仕事も若手能楽師の必須科目の一つです。登場人物によって幕揚げの方法は異なります。揚げる速度やタイミングは演目の役により多少決まってはおりますが、常に相対的なもので空気を読む必要があるため難しいものです。また能楽堂以外での公演の場合は、かならず上演前に幕やそれを上げるための竹の具合などを確認いたします。仮設の舞台では幕揚げの拍子に竹が取れてしまい幕が降りるなどのアクシデントも考えられるからです。

さて、幕から本舞台にのびる通り道を「橋掛り」と呼びますが、その手前に置いてある松三本について触れておきます。この松を飾りだと思われる方も多いのですが、実は前述した目付柱のような役割を持ちます。これは役者が位置を把握するための手がかりになっており、本舞台に近い手前の松から順に「一ノ松」「二ノ松」「三ノ松」と呼ばれております。三つの松は幕へ近づくにつれて背が低くなっております。これは遠近を利用していて、登場人物が遠くの方からやって来るように見せる仕掛けなのです。

鏡板の松

最後に「鏡板(かがみいた)」のご紹介を致します。鏡板とは松の絵が描かれた板のことを指します。能舞台をご覧になって先ず目に映るものだと思いますが、松があまりに自然に舞台へと溶け込んでいて、なぜ松である必要があるのか疑問を持つ方は少ないのかもしれません。これは日本人のDNAに”和風=松”と刷り込まれている為でしょうか。

さて、「松」が描かれている理由は、能楽が神様に奉納する芸能として歴史を歩んできたことにあります。そのため神様の依り代とされる松の下で上演する必要がありました。時代と共にに能楽は多くの観客を伴うようになりますが、あくまで神に奉納する芸能という性格を失わないための仕掛けをつくりました。それは、描かれた松は”実は鏡に映った松“とすることでした。能楽師が松を背に観客に向かって上演するのではなく、松(神様)に対して芸を行っていることを貫きました。このような理由で能舞台の松の絵のことを、松羽目などと言わず「鏡板」と言うようになりました。

鏡板の松は奈良・春日大社の”影向の松”がモデルと言われております。能楽は現在の奈良である大和を原点としており、現在でもルーツを忘れず大和の松と共に舞台を勤めております。能舞台からも能楽の伝統を見ることができます。是非、お近くの能舞台や能楽堂にお出かけください。