村田珠光(1422-1502)は、「わび茶の湯」の祖と称されています。その珠光が生けた抛入れ花が伝えられていました。それは『抛入花之園』と題する花書に伝えられていました。

と言うことは、珠光は茶の道だけでなく、花の道にも、大きな影響を与えた人であったことを知ることが出来ます。

同書は明和三年(1766)、禿帚子が著した花書。 同書の序文によると、「禿帚子の祖父の幽閑斎は『花齢集』と名付けた折れ帖を秘蔵していた。その折れ帖には、足利時代中期から、江戸時代初期にかけて、花の道や、茶の道の師匠たちが生けた、生け花の姿が描かれていた。出版するに当たっては、大切だと思われるものを選び出し版にした」と述べていた。

珠光は、大和の国、現在の奈良の地に生まれ、のちに京都へでて、義政に寵愛を受けました。義政が東山に銀閣寺を造営し、そこへ移り住んだ文明十五年(1483)頃だと伝えられていますので、彼は還暦を迎え老齢に達していました。

珠光が青壮年期を過ごしたのは奈良の国でした。当時の奈良では、市民の中で芸能などに堪能であった者たちは、仮の部屋を作って木戸銭を徴収し、その部屋の中で各種の踊り、または茶の湯の所作などを一般市民たちに見せていたそうです。現在に言う、芝居小屋を作り、踊りや寸劇だけでなく、茶の湯の会などを催して見せていたのです。

当時の茶の湯は「闘茶」と呼ばれていました。「闘茶」とは、茶の葉の産地である「本・非」を飲み当てるもので、その会を催すに当たっては、多額の金品や地方の名産品が、景品として賭けられていました。

「闘茶」にいう「本茶」とは、明恵(みょうえ)上人が山城国の栂尾の地に植栽した茶の樹から採れる茶の葉を用いて製した、茶葉をいいました。「非茶」とは、栂尾の地以外で植栽された、茶の葉をもって製した、茶葉をいいました。そのように産地が異なる茶葉を用いて飲み比べをし、産地を充てる遊戯を「闘茶」と呼び習わしていたのです。

「闘茶」には、地方の名産品や珍品が賭けられたこともあって、その会が終了すると、決まって酒宴が執り行われたのです。そのことは『太平記』などに詳しく伝えられていますが、珠光は、そのことを快く思っていなかったそうです。それは、年を追うごとに豪華で派手になっていく姿を見ていたからです。

珠光は、奈良の稱名寺の僧侶でした。彼が壮年を迎えるころにはその寺を出て、京都に行き、一休宗純(1394-1481)に参禅したと伝えられています。当時の宗教界において、最も特異な存在として知られていたのが、一休禅師でした。珠光が一休禅師に参禅したのは、その特異性を慕うものであったことが知られています。それは「闘茶」に見られるように、当時の人々が、年を追うごとに豪華を求める風潮があったのに対して、珠光はそれとは異なる「自足の境涯」を得ることを主眼とした修行をしたのです。つまり、人がこの世に生きていく上で置かれた今の自分の状況に満足するにはどうすればよいかを考えたのです。

豪華を求めれば、必然的に争いが生じます。対して〝自足〟することができれば、温和でやさしく魅力的な振る舞いができるようになるに違いないとの思いのもと、「わび茶の湯」を極めるために修行をしたのです。とともに、そのことを庶民たちに広める活動をしたのです。

一休禅師は、文明・応仁の乱を避けて大徳寺の真珠庵に住んでいました。珠光はその一休禅師のもとへ行き、参禅することで、茶の湯の本義、根本となる最も大切な事柄を悟り知ることができました。それは、「衆人愛敬(しゅうじんあいぎょう)」の言葉にて表されるものであり、その言葉には、茶の湯の道が一部の特権階級だけに愛されるのではなく、一般庶民たちの間で広く執り行われてこそ、珠光が悟ることができた事柄が活かされるのだと考えたのです。珠光はそれまで行われてきた茶の湯の作法とは異なる、新しい茶の湯の作法を求め、色々と工夫を加え実践したのです。とともに、茶の湯の会を通して間違いないかを確認していったのです。その茶の湯の作法が能阿彌の目に留まり、能阿彌が、義政に、珠光を紹介することに繋がって行きました。

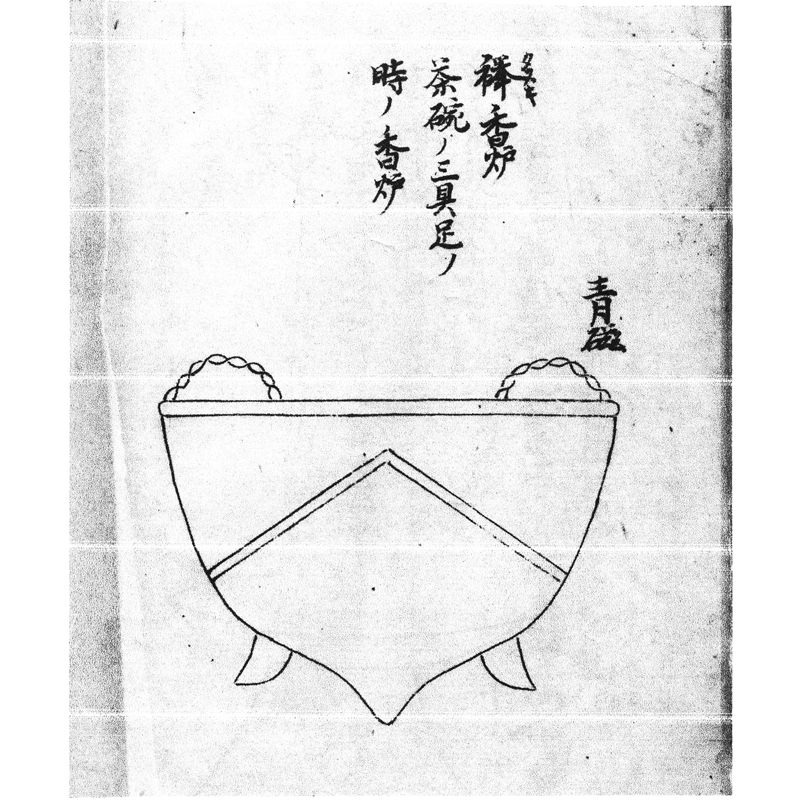

珠光は、茶の湯の精神に基づき、庶民たちに茶の湯の会を開いていたのです。そこでは、豪華を競うのではなく、自らおかれた立場に満足し、互いを認め合うことで、平和で親しみのある生活ができることをめざした、茶の湯の会でした。それは、珠光によって色々と工夫を加えることで、新たに生み出された茶の湯の作法にしたがった、茶会が実践されていたのです。その新たな茶の湯の作法は、茶の道の本義を悟り知ることにて得られたものであり、晩年の義政の思いと共通するものがありました。たとえば、能阿彌が著した『君台観左右帖記』に伝えられている床飾りには、「襷香呂」が描かれていました。

同書は「文明八年(1476)能阿彌筆」と記されている。 「襷」とは、動きやすいように、和服の袖をたくしあげるため、両肩から両脇へ斜め十字形になるようにかけて結ぶ紐(ひも)。引いては、異なる人を結び付けるとの意味が込められていた。私蔵の同書は、江戸時代初期に写された書物だが、花器に生け花の絵図が描かれていた同書は他にはなく、唯一、私蔵書にて見ることが出来る。

また、江戸時代になって、片桐石州の家老であった藤林宗源が編纂した『和泉草』には、『立花一通』と題する「花書」が収録されていました。同書には、

右、珠光、能阿彌、相阿彌

慈照院相公、御時代有増相究也

と記されていることからも分かるように、珠光と義政の思いは、相通じるものがあったことを知ることができます。また、珠光が、義政にどのようにして接することが出来たのかは、山上宗二が著した、『山上宗二記』にて、そのことを知ることが出来ます。ここには西堀一三著、『日本茶道史』に、

南都皇明寺に珠光と申す者、三十年の茶の湯に身を抛つて、此道に志深く・・・

の原文に続いて、能阿彌が義政に珠光を紹介した経緯を次のように記していました。

当時の義政は、四十才後半で、寄る年の波には勝てず、東山の山荘に隠居していた。その日は秋の月待ち宵の日で、なんとなく虫の声も哀れに聞こえた。そこで能阿彌を呼び寄せて、『源氏物語』の一節を読ませ、その一節が終了すると義政は、「歌連歌、月見に花見、鞠(きく)、扇合など、さまざまな芸能を饗応してきた。また、冬も近くなって来て雪が降り積もっている中、鷹狩りをするには年を取ってしまった。何か、珍しい遊びはないものか」と、能阿彌に尋ねた。そこで能阿彌は「茶の湯に造詣が深い、珠光と申す者がいますが」といって、義政に珠光を紹介した。

「茶の湯」そのものは、特に珠光の茶の湯が推挙されるまでもなく、義政の周りには茶の湯に堪能であった能阿彌たちが控えていました。ですから、珠光を紹介しなくても、必要としなかったはずです。それなのに、能阿彌によって、珠光が義政に召された理由は、その茶の湯の風が特殊なものがあったからです。西堀一三氏はさらに、

珠光の茶の湯は、下々の茶の湯の名によって呼ばれて居るのであるが、ここに云う下々とは、庶民階級の間に行われていたという、謂を含んでいた。即ち、珠光は、義政に知られる以前、茶の湯に独自の工夫を加えて、民間にて行っていたことが想像されるのである。それは、彼が奈良に居た頃に行われていた、闘茶、又は大和武士におけるが如く、豪華な意思を排し、各々好翫を以て骵としながら、心底相計らうものを示していたであろう。即ち、そうした、奢侈競輝の骵をとる事なく、衆人愛敬の実に入ることが、義政にとっての興味のあることであり、ことに自己身辺の事情に照らして、このような事が恋われるに至ったのである。

と記していました。そのような経緯によって、珠光は、義政に仕えるようになりました。

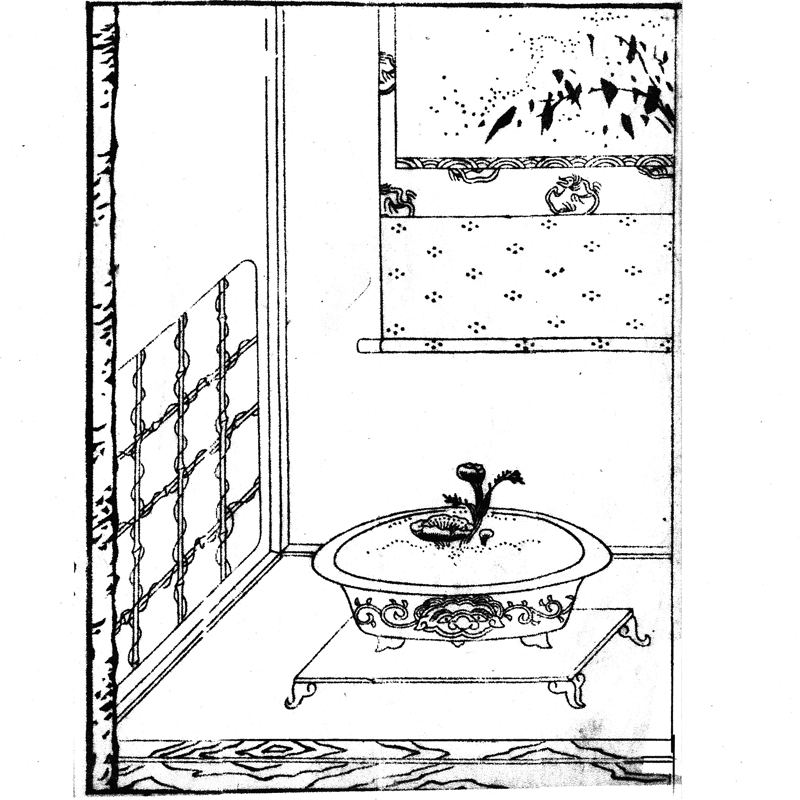

江戸時代の中期に出版された『抛入花之園』は、珠光が生けた抛入れ花を今に伝えていました。それは正月の節会に宮中に参内したのち、東山の銀閣寺に帰ってきた時のことでした。明治時代以前は太陰暦が用いられていましたから、現在の暦でいえば二月の初旬に当たります。当時、京都の町には一m以上もの雪が積もることがありました。明暦二年(1656)に刊行された『江源武鑑』には、「天文十五年(1546)正月朔日、大雪降る。二日には三尺五寸(一m六十五cm)。三日は大雨」と記されていたことにて分かります。

『抛入花之園』が載せていた抛入れ花の絵図は、いつ生けられたのか、その年号を記していません。だが、義政が東山に銀閣寺を造営し、そこへ移り住んだのは文明十五年頃と伝えられています。五十年ほど後には一m以上もの雪が降り積もったとの記録があることを思えば、冬が来れば京都の町に雪が降り積もったことは十分考えられることです。同書には簡単な解説文が付けられていました。現代文に直して載せておきます。

義政は、正月の節会を祝うため宮中へ参内したのち、洛東の銀閣寺に帰ってきた。銀閣寺へ帰り着いた義政は、冷えた体を温めるため、相阿彌に一服の茶を所望した。そこで相阿彌は、茶の湯の支度をするしばしの間、側にいた珠光に、床の間に花を生けるように申しつけた。その申しつけを拝受した珠光は、絵図のような抛入れ花を生け飾った。

説明文によると、この抛入れ花は〝わび茶の湯〟の祖と称されている、村田珠光が生けたものでした。床の間の壁には雪を頂いた竹の葉を描いた掛け軸をかけ、その前に獣面を象った唐金製の水盤を置いて雪を盛り、福寿草が生けられていました。この抛入れ花が生けられた日は正月元旦であったことが分かります。

絵図を観ると、寒中だというのに、掛け軸には雪を頂いた竹が描かれていました。その前に、雪を盛った水盤を置き、黄色の花を開いた福寿草が生けられていました。寒中に、このような飾り方をすることは、見ただけで更に寒くなるとして、一般的には「禁忌」、タブーだとされてきました。ですから、師匠は、弟子たちに、「そのような飾りつけをしてはいけません」と注意を促してきました。では、何故、珠光は、禁忌を犯した抛入れ花を生けたのでしょうか。

正月元旦は、庶民(当時の農民)たちにとっては農事初めの日でもありました。そこで農民たちは正装をして田圃へ行き、取水口の前に幣を立て、その前にゴザを敷き、三宝に昨年収穫した米を盛り、

「今年の秋は、黄金色の実をたわわに稔らせた、稲の穂が頭を垂れますように」

と豊作祈願をしてきました。

同書は江戸時代後期に著されたもの。庶民たちが執り行っていた行事の様子を、絵図にして今に伝えている。ここには、寒風の中で「水口祭」を執り行う農民たちの様子が描かれている。

そのことを知っていた珠光は、正月に雪が降り積もることは、山や溜池などに多くの水が蓄えられることを意味している。そのことを踏まえて、珠光は床の間に雪を盛った水盤を置き、黄色い花を咲かせた福寿草の花を生けることで、

「義政さん、今年も豊作であることを、農民と一緒に願いましょう」

との思いを込め、この抛入れ花を生けたに違いありません。この抛入れ花には、庶民たちの願いを込め生けられていたのです。ですから、その思いは茶の道だけでなく、花の道にも通じるものがあり、珠光が花の道にも大きな影響を与えてきたことを、この抛入れ花にて知ることが出来るのです。

『君台観左右帖記』 文明八年 能阿彌筆 (江戸時代初期写)

『和泉草』 寛文の頃 藤林宗源編纂 (私蔵はコピー本)

『抛入花之園』 明和三年 禿帚子著 刊

『温故年中行事』 江戸時代後期 著者不詳 刊