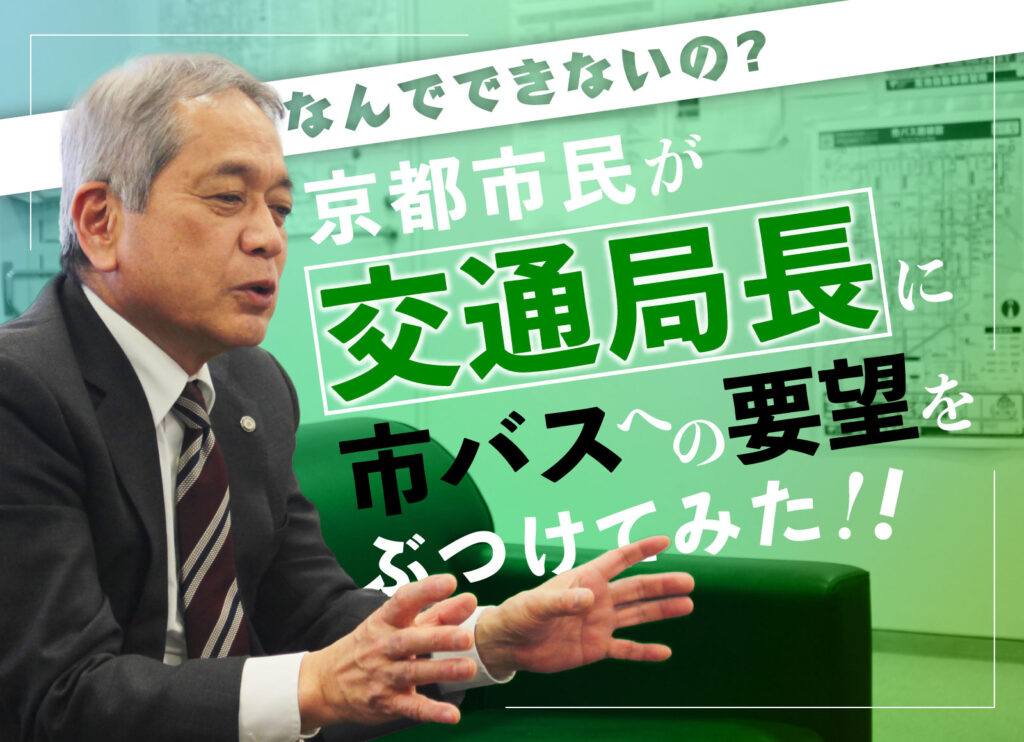

京都市民がゆったりと市バスに乗れない。これは長年続いている京都市の課題です。さらにここ数年はインバウンドの急激な増加で市民はもうへとへと。「手荷物を有料化してくれたらいいのに」「観光地に停まらなくしてくれたらいいのに」こんな市バスへの要望は叶わないものなのでしょうか?

そう思い立った私は、京都市交通局の北村信幸局長に率直な要望をお伝えしてみました。

京都市民専用バスはできないの?

本日はよろしくお願い致します。早速ですが、京都市バスの混雑はかなり長いあいだ問題になっていると思います。私は40手前ですが、子供の頃から「市バスは混んでいて乗れない」という印象があります。たとえば「京都市民専用バス」などを走らせて、観光客の利用とうまく分けることはできないのでしょうか?

局長「『京都市民専用バス』についてはまさに市民の皆様から多くのご要望をいただいていています。『通勤通学の人だけが乗れるバス』や『定期券専用バス』などのアイディアもたくさん届いております。しかし『京都市民専用バス』を実現させるには法律上の問題があるんです」

どんな法律ですか?

局長「道路運送法 第13条で『一般旅客自動車運送事業者は、(中略)運送の引き受けを拒絶してはならない』と定められており、バスに乗りたい人を区別して断るということはできないんです」

なるほど、簡単な話ではないんですね。

局長「はい。皆様のご要望に応えられず申し訳なく思っています」

前乗り後ろ降り方式はできないの?

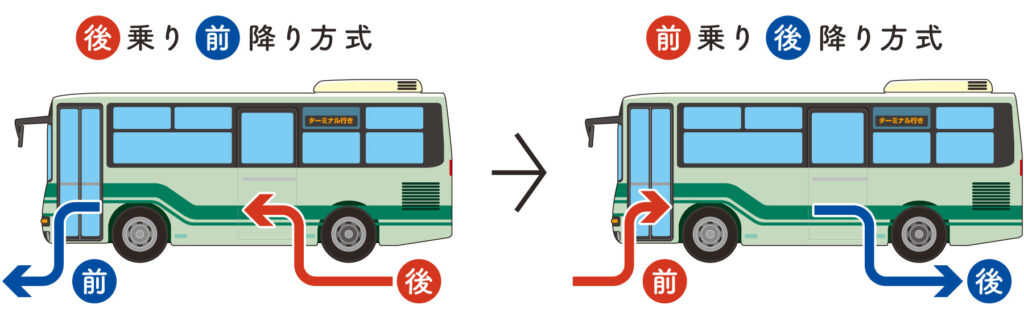

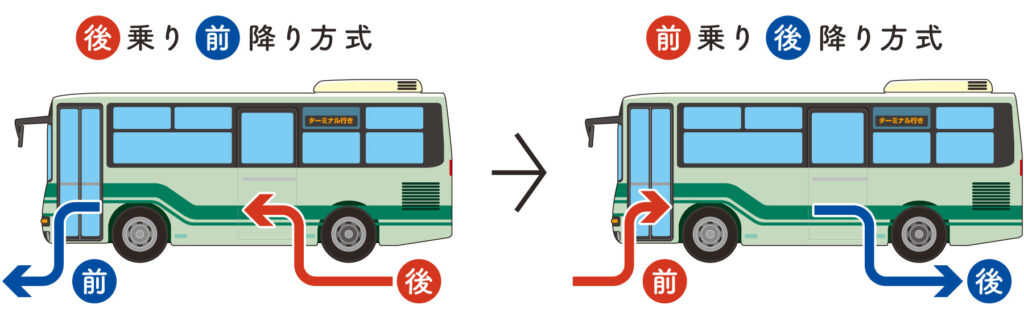

それでは次の要望です。現在市バスは「後ろから」乗って、降りる時にお金を払って「前から」降りるシステムですが、降りるときに混雑することが多いように感じています。

「前乗り後ろ降り方式」にはできないのでしょうか?東京などはこの方式なので、京都でもできるのではないかと思うのですが……

局長「こちらも、非常に多くいただくご意見です。わたし自身もできたらいいなと思うんですけど、なかなか実現できない理由があるんですよ。そのためには、バス停を500か所以上も工事しなければならないんです」

えっ!500か所も工事する必要があるんですか!?

局長「バス停は乗る人のためにできていますので、屋根も乗るところにかかっていて、降りるとこにはありません。点字ブロックも乗る人のための場所に設置しているので、場所を変える必要があります。今の後ろ乗りから前乗りに変えようと思ったら、バス停を改修して、バスの停まる場所を全長の半台分後ろに止めなければいけなくなるんです」

半台分後ろに止めるようになったら、そこが降り口になるということですね。

局長「もし、そこに植栽やガードレール、段差などがあったらそれをどけるための工事をしなければならないんですよ」

確かに!通るのに邪魔ですもんね。

局長「今、京都市内に1640か所のバス停があるんですけど、そのうちの550か所への工事が必要になります」

かなり多いですね。

局長「はい。たとえば自分の家の前にバス停があったら、迷惑だと感じる方も多いんです。ゴミを捨てられたり人が朝早くから夜遅くまでたまることがありますので……そういうわけでバス停をずらして新しく工事をはじめるためには、550か所にお願いに行って交渉する必要があり、相当な労力を要します。例えばそのお願いと工事を毎年20カ所ずつやっていったとすると、25年かかるんですよね。それは現実的ではありません。25年の間ずっと、このバス停は前乗り、ここは後ろ乗り、と分けるわけにもいきませんので」

なるほど、よくよく考えると課題がたくさんあるんですね。

局長「さらに、今お話したことを実行すると約10億円以上もかかります。費用対効果を考えると、なかなか踏ん切りがつかないな、というところです」

そんな大変なことだとは思っていませんでした……その現状を考えると前乗り後ろ降りのままの方がよさそうですね。

局長「実は観光特急バスだけは前乗りになっているんです。通常の市バスと料金が違うので、乗車時にまず500円払ってもらうことで、混乱や間違いがないようにしています」

なるほど、必要なところには取り入れられているんですね。

手荷物の有料化はできないの?

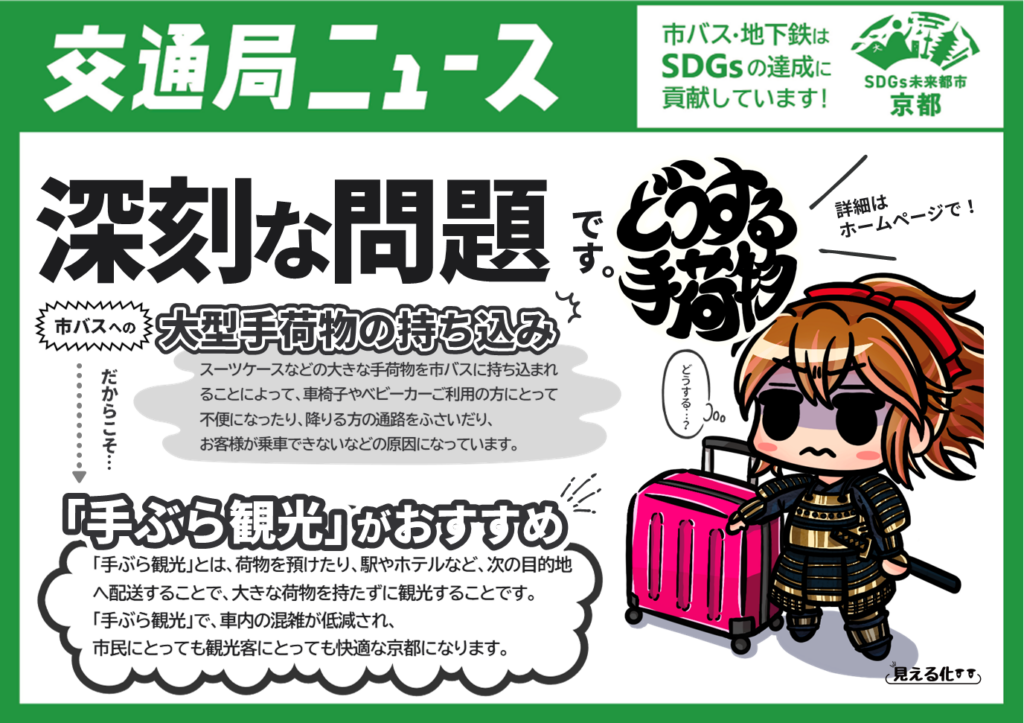

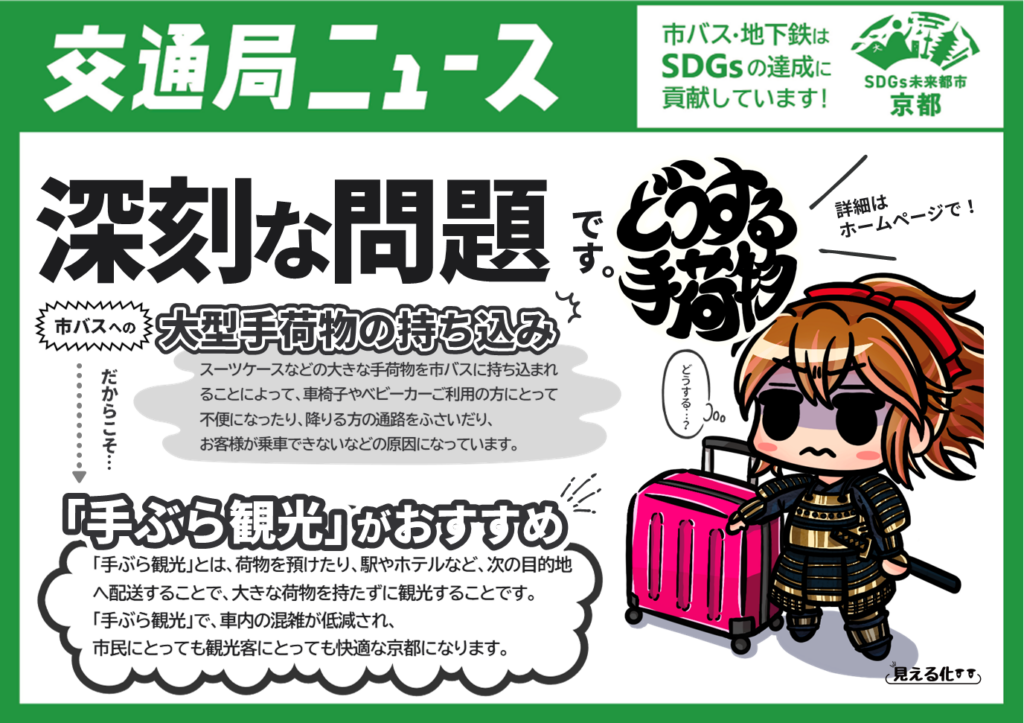

画像提供:京都市交通局

観光客の方が大きなスーツケースを持ってバスに乗られ、車内を圧迫されているのをよく見ます。バスの車内外にも「スーツケースは持ち込まないで」と掲示してあるのに……

いっそのこと手荷物を有料化することはできないんでしょうか?そうしたらタクシーや手荷物預かりサービスを使ってくれるようになるのではないでしょうか?

局長「有料化してほしいというご意見もたくさんいただくのですが、市バスはワンマンで運転しているので、お客様が乗るたびに荷物の大きさを測って料金を徴収するということが現実的ではないんです」

確かに、大きさや重さで制限するなら荷物を計測する仕事が増えてしまいますね。ただでさえ、車椅子の対応など一人で大変そうだなと思うことがあるのに……

局長「京都駅に限定すれば頑張ったら可能かもしれませんが、市内には全部で1640か所のバス停があることを考えると難しいですね。例えば京都市民の方でも、部活で大きな荷物を持っている学生さんもいれば、京都からよそへ旅行に行く方がスーツケースを持って乗車されていることもあります」

なるほど。観光の方だけとは限らないですよね。

局長「かつて、荷物用のスペースのあるバスを導入したのですが、あまり使われていなくて、逆に椅子が減ったというご意見をいただくこともあります。そもそも大きな手荷物をご遠慮くださいという啓発をしていながら、なんで荷物を置くスペースをバスの中に作るんだ、矛盾しているというお叱りもいただいています」

そうだったんですね。

局長「はい。手荷物有料化や禁止というのは、できたらいいなと思いながらも、現実には困難な課題のひとつです」

観光地に止まらないバスを作れないの?

局長「わたしは混雑対策で「観光地に止まらないバスを作る」というアイディアを出したことがあるんです」

すごく良さそうですね!どうして実現しなかったのでしょうか。

局長「観光地に止まらないバスを作ったら観光客が乗らずに、結果として市民専用になるのではないかという考えで交通局全体で真剣に検討しました。しかし調べたところ、祇園でも清水道でも五条坂でも、乗降客の30%から40%は市民だったんです」

意外と市民も観光地のバス停を使っていたんですね!

局長「五条坂で降りるお客様は観光客ばかりではないので、たとえば五条坂から祇園ぐらいまで止まらなかったら、その間の市民の方が全然乗れなくなってしまうんです。もっと市バスの輸送力に余裕があって、観光地に止まらないバスも止まるバスも大量に走らせられるのなら良いんですけど。輸送力に限りもある中では難しいですね」

釣り銭式にはできないの?

市バスの運賃箱が釣り銭式になったらいいのにと、ずっと思っていましたが、2024年12月にできるようになりましたね!

局長「810両の運賃箱の全部を、両替不要の自動釣り銭式に交換しました」

わたしは大変助かっております。前までICOCAのチャージが足りないときはバスの前方まで急いで行って両替して、また席に戻って、じゃらじゃらした小銭をにぎりしめていましたので。

局長「有難うございます。両替方式の時はお金を替えて、それを投入して、というのに2、30秒かかっていたんですが、釣り線式ではお釣りが4秒で出てくるようになりました。お客様をお待たせすることも減ったと思います」

時短すごいです!

クレカでは乗れないの?

局長「外国の方だとICカードのチャージが切れたけど現金をお持ちではない、という場合もありますね」

無賃乗車になってしまうこともよくあると聞いたことがあります。支払いをせずに出て行ってしまったりとか。

局長「意外と多いのが、前に電車やバスから降りた時のICカードの処理が完了できてないから次の支払いができないというのがあるんですよ」

あ~!ご本人も困られているでしょうが、支払ってもらえないとこちらも困りますよね。クレジットカードでも使えるようになったらいいんですが……

局長「実は、令和9年度からクレジットカードのタッチ決済を導入しようとしています。外国の方がお持ちのクレジットカードをそのまま使えるので、ICのチャージ不足問題は解消できるかなと期待をしています」

再来年度からクレカ使えるようになるんですか!?知らなかったです!

局長「令和7年度の予算として発表しています。現在、関西では、ほとんどのバスで導入できていませんし、鉄道でも、阪急と近鉄は導入していますが、京阪とJRは導入していないんですよ」

恥ずかしながら阪急電車がクレジットカードで乗れるのも知らなかったです。

市民優先価格はどうなるの?

松井市長が言われている市民優先価格はどうなっているんですか?

局長「先ごろ、令和9年度中の実現を目指すと発表しました。実現のためには3つの課題があります。1つ目は道路運送法第9条で、運賃についても不当な差別的取り扱いをしてはならないと定められています」

そこをくつがえすのは難しいですよね。

局長「京都市長が市民優先価格を公約に掲げていますし、国から見ても京都のオーバーツーリズムは、国家的課題ですので、何とか実現をしようということで国交省に前向きに相談に乗ってもらっています。まだ調整は必要ですが、国との協議は一定めどがついたと考えています。

京都で実現した制度を全国に展開できるなら国にとっても意味があるのではと思っています。その点でこの制度は全国初と言えます」

敬老乗車証など今でも優待運賃はありますが何が全国初になるのですか?

局長「敬老乗車証制度の費用は京都市の一般会計(税金)の負担であり、このような事例は他都市でもあります。今回実現しようとしている市民優先価格は、交通局の運賃収入の中で「観光客から高くいただいた分で市民の運賃を安くする」という点でも全国初になります」

そもそもこの取り組みの目的は何なのでしょうか。

局長「今回、この仕組みで市民の運賃を安くすることができたならば、それは観光客が京都にたくさん来てくださるその恩恵で市民が安くバスに乗れる、観光によって市民生活が豊かになるということです。そうすれば市民と観光客の相互理解ももっと深まるのではないでしょうか。これが一番の目的です。そう願っていま一所懸命に国と調整しているところです」

2つ目の課題は何でしょう?

局長「デジタル庁も協力してくれているんですが、市民かそうでないかをどのように見分けるかということですね。マイナンバーカードに住所情報が入っているので、マイナンバーカードとお持ちのICを紐付けるなどの方法を考えています。『ピッ』と反応したら、市民情報が付加された番号かそうでないかというのを瞬時に判断して、それぞれの料金に対応できるようにしたいと考えています」

そんな、瞬間的にできるものなんですか!

局長「はい。ICカード等で簡単に乗れるように、システムを構築しています。システムの構築には非常に時間がかかるので、あと2年ほど要する予定です」

当然、コストもかかりますよね。

局長「宿泊税が令和8年度から増収しますので、松井市長は、それを充てたらいいと考えておられます」

最後に、3つ目の課題は何でしょう?

局長「京都市内では市バスだけでなく、京都バスや京阪バスなど民間のバスも走っています。不当な競争が起こらないように今はみんな同じ230円に揃えているんですけれど、市バスだけが市民優先価格だったら、皆さん市バスに乗りますよね。ということは、民間バスにも同じ仕組みを導入してもらわないといけなくなります」

たしかに、市バスだけ安くなったら、みんな市バスに乗るので民間バスは困りますね。

局長「はい。民間バスとどう歩調を合わせていくのかということが今後の課題です」

市民が気付いていない「観光都市であるがゆえに享受するメリット」を強く感じられるきっかけにもなりそうですね。

局長「全員が納得する形で前に進んだとなると、非常に市民の理解が深まるような気がしますね。宿泊税も一緒で、これを使って市民生活が豊かになるようなこともできたら、市民の観光に対するスタンスが変わってくるかな、ということも考えています」

北村局長、気になる疑問に丁寧に答えていただき、有難うございました!

| 市 民 か ら 多 い 要 望 | 可否 | 理由/状況など |

|---|---|---|

| 市民専用バスを | × | 法律の規定(特定の乗客を不当差別できない) |

| 前乗り(先払い)後ろ降りを | × | 全1640か所の停留所の大がかりな工事が必要 |

| 手荷物有料化を | × | サイズ計測時間の問題 部活等で大きな荷物を持つ市民も不利益 |

| 観光地に停まらないバスを | × | 観光地の近くに住む市民の足を奪うことになる |

| 両替不要の自動釣銭方式に | ◎ | 2024年12月から実現(全810両) |

| クレカで決済したい | ◎ | 令和9年度に実現予定 |

| 市民優先価格の実現 | 〇 | 令和9年度中の実現に向けて取組中 |

【KLK編集長の目】多くの市民が望む市バスの市民優先価格を実現。その暁には「京都の持つ高い文化力でもっとお互いを思いやることができる社会の実現ができれば」との願いを北村局長は〝社会包摂”という言葉で結ばれました。観光客と市民の共存、社会的弱者への思いやり、地下鉄のトイレは汚いというイメージからの脱却など、地下鉄や市バスの駅や車内はその街の社会モラルや市民性の縮図であるようにお話を伺いながら思いました。また、一市民の視点では「こうすればいいのに、ああすればいいのに…」と思うところは多々ありますが、その実現に多くのハードルがあることを知りました。“あちら立てればこちらが立たぬ”ということわざがあります。様々な立場の人々がいてこそ成り立つ社会であると同時に、それぞれの利害もまた複雑です。北村局長のお話をうかがって、あらためて行政の難しさを実感しました。近年は市バス運転手さんのマナー向上に連動するように降車時に「ありがとう」とお礼をいう乗客が増えてきた気がしています。運転士不足は深刻な問題ですが、市バスや地下鉄の運転士に憧れる人がこれからもっと増えてくるのではないでしょうか。京都人の繊細な心配りと優しさが市民優先価格実現の機運とともにますます高まっていくことをKLK編集部は願ってやみません。 令和7年3月31日 KLK編集長 吉川忠男