前回に引き続き、このコラムでも西陣絣のつくり方と道具に迫りたいと思います。

多岐にわたる絣職人の仕事

(1)絣のデザイン・設計

(2)経糸を染め分けるための防染作業

(3)染め分けた糸を使った模様づくり

のうち今回紹介するのは(3)の「染め分けた糸を使った模様づくり」。西陣絣は経糸を加工した経絣が中心であるため「経絣の模様づくり」についての紹介になります。意図した通りに染め分けた糸を、並べ替えたり、組み替えたり、ずらしたりして模様をつくり出していきますが、そこにも西陣絣独特の技術や道具が存在しています。

模様のできた経糸を織機の部品である「ちきり(ビーム)」に巻き取り、「あとは緯糸を織り込めば布の完成」という状態に仕上げれば、絣職人の作業は完了です。巻き終えたちきりを、織屋さんに納品します。

西陣絣の秘密兵器「梯子(はしご)」

先ほども述べたように西陣絣は経糸に絣加工をほどこした経絣(たてがすり)が中心です。何百~何千本にもおよぶ経糸を括って糸を染め分けますが、それだけではまだ具体的な模様にはなっていません。その経糸を織り幅に1本1本並べてみても染め分けた部分は横縞のままです。

これがどうやって複雑な模様になるかというと、糸を1本1本上下にずらしたり、左右に並べ替えたりして模様をつくるのです。原始的といえば原始的ですが、やり方次第で無限の紋様がつくれてしまうところに、絣の面白さがあります。

糸を上下にずらすときの秘密兵器が、「梯子(はしご)」という道具です。経糸をちきりに巻き取るときに、梯子の段差に糸を通すことでそれぞれの上下をずらし、模様を生み出します。現在使われている梯子は昭和中期頃に絣職人さんたちによって開発されたもので、西陣絣独自の道具です。

西陣絣の梯子は、両側に穴の空いた細い柱があり、ステンレスの細い棒が何段も横に通せるようになっています。この細い横棒は抜き差しが自在で、模様によって数を多くしたり少なくしたり、上下の間隔を空けたり狭めたりなど自由に位置が決められるようになっています。80cm程度の高さがあるので、細やかな柄はもちろん大胆な大柄も自由自在。どのように段差をつくりどのように糸をかけるのかといった模様ごとの明確なルールはなく、それぞれの職人さんの感覚で決まっていくのだそう。つくる人によって絣模様が微妙に違うというのも面白いところです。

単なる横縞(職人さんたちは横段と呼びます)が、巻き取る段階でみるみる矢絣や壺たれなどの模様に変化するのは何度見ても圧巻。絣づくりの工程はどれも仕上がりに影響を及ぼす大切なものばかりですが、やはり梯子の工程が素人にも一番分かりやすくドラマティックです。

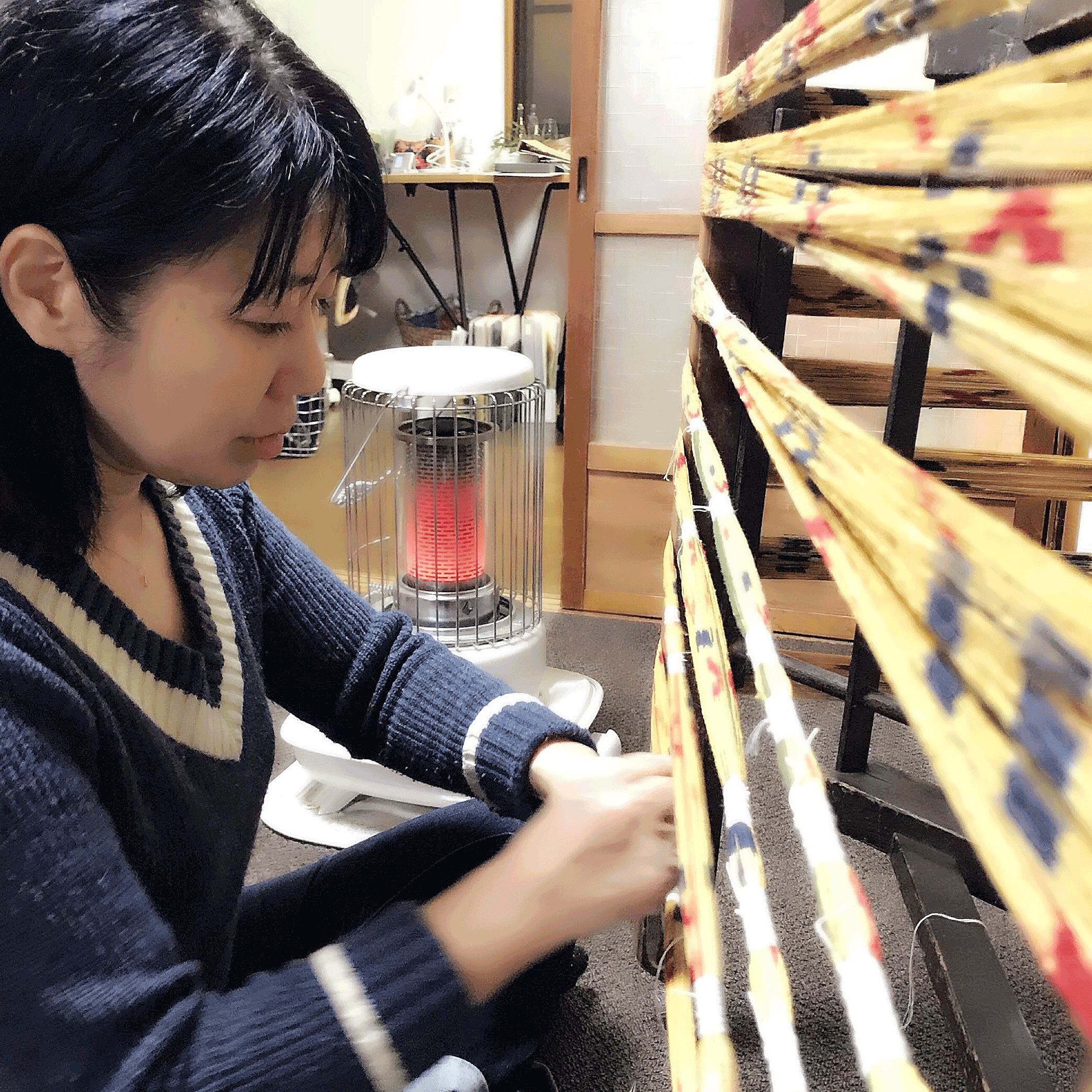

職人の指先が模様を生み出す「はめ込み」

西陣絣の模様づくりにとって大切な工程がもうひとつあります。それが「はめ込み」です。梯子が経糸を上下にずらして模様をつくる作業だとしたら、はめ込みは経糸の横の並びを変えて模様をつくる作業。職人さんが糸の1本1本を両方の手指にかけ、順番を入れ替えたり違う染め糸をはめ込んだりするもので、一見するとまるで「あやとり」をしているかのようです。

この技によって自在に経糸を並べ替えることができるので、無地と絣が混じったデザインはもちろん、不規則な矢鱈縞(やたらじま)や、美しくボケ味の出たグラデーションなども生み出すことができます。お召しのような糸本数の多い布の場合は扱う糸が髪の毛より細くなり、出来上がる模様もより精緻な表現になります。

多いときには1万本近くの経糸を手で並び替えるというこの技は、数多いる西陣の職人さんのなかでも絣職人だけの技能だそう。それだけに何かの事故で経糸がぐしゃぐしゃになってしまった機場などからレスキューの依頼があり、現場で経糸を拾い直すこともあるそうです。

梯子かけ、はめ込みは西陣絣における模様づくりのメイン作業ですが

(1)はめ込みだけで梯子をかけないもの

(2)梯子はかけるけれどはめ込みは行わないもの

(3)両方行うもの

と、デザインによってパターンが変わります。

その他も興味深い作業ばかり

西陣絣制作のメインイベントともいえる模様づくりのためには、準備の作業も発生します。それもまた独特で独自の道具が活躍しますので、工程の流れに沿ってご紹介しましょう。

防染加工をして染め上がってきた糸はまず工房で乾し、糸や紙、チューブの括りを外します。「ほどき」と呼ばれる工程です。

それからそれぞれの経糸を、まるで毛糸玉のように手に巻き取っていきます。経糸は着物一反分で14メートルほど必要であり、絣職人は一度に何反分もの糸を作業しますので、「それぞれの糸」といってもその長さは相当なもの。何百メートルにも及ぶ絹糸の束を扱うことも、しょっちゅうなのだそうです。

この糸玉を職人さんたちは「へそ」と呼び、経糸のまわりをぐるぐる歩きながら巻き取っていく工程を「へそあげ」と呼ぶのだそう。なんだか遊んでいるようにも見えるし、西陣絣職人の作業のなかでは簡単そうにも見えるのですが、巻きつけが緩いとへそが崩れてしまうし、強く巻きすぎると手が抜けなくなるので、なかなかにコツがいるようです。

次にへそに巻きあげた糸束を、「太鼓(たいこ)」と呼ばれる道具に巻きつけます。そして反対側の先端を自分自身の腰につけたベルトや紐、あるいは「男巻台(おまきだい)」という道具に結び、テンションをかけながらはめ込みの作業を行います。はめ込みが終わり右手にかかった糸は、順番が変わらないように太めの糸や竹の棒などを通して固定します。

その後自分自身や男巻台に結んでいた糸の先端を外し、男巻台下部にセットしてあるちきりに仮にくくりつけ、経糸を織巾に広げるため男巻台上部にある筬(おさ)という道具に通していきます。織巾に経糸が広がったら、梯子をかけるときはここで梯子にかけ、かけない場合はそのまま、先端をちきりの地獄棒にしっかりとくくりつけて太鼓側にある糸をちきりに巻き取っていきます。

巻き取るときはモーターを使いますが、一気に作業が進むわけではありません。均質に巻き取らないとせっかく加工した模様が崩れてしまうので、少しずつていねいに、「織草(はたくさ)」と呼ばれる厚紙を挟み込みながら、太鼓と男巻台の間の糸のテンションを確認し、糸をさばきながら巻いていきます。このときの経糸のさばきはとくに重要で、うまく作業しないと、柄が崩れたり糸が切れたりするのだそうです。また職人さんによっては、長方形でのまま使うのが一般的である織草をハサミで切り、均質に巻けるように工夫するのだそう。こうした話から、巻き取りの工程がいかに繊細な作業なのかが、よくわかります。

今までご紹介してきた西陣絣の工程のなかで、機械を使うのは最後の巻き取りのモーターだけ。西陣絣は、職人さんが手と身体を動かすことで生まれる染織美なのです。職人である葛西さん自身も日々仕事をしながら「ほんとに電気を使っていない! 令和のご時世に、人間の動きだけでだけでものづくりをしているんだ……!」と毎回驚愕してしまうそうです。

納品先でちきりは織屋さんの織機にセットされ、緯糸が織り込まれて布になっていきます。

西陣では分業化が進んでいるため、かつて西陣絣の職人は自分が納品した経糸がその後どんな布になったかを見ることは、ほとんどなかったのだそうです。

しかし近年では、職人さんをつくり手として尊重するメーカーや小売店も増えてきました。西陣絣の若手職人である葛西郁子さんの名前をつけて販売されている反物も多く、販売店さんの心遣いにより反物を購入したお客様が葛西さんにお手紙をくださったこともあるのだそう。職人さんが大事に思われていることや、纏う人の喜びが職人さんに直接伝わるのは、とても素敵なことだと思います。