京都盆地の南西端は京都府八幡市橋本北ノ町です。このあたりは桂川、宇治川、木津川が合流する三川合流地と呼ばれ、京都盆地の中で最も標高が低い場所です。その標高は10メートルなので、大阪湾の最低潮位との差は11.3メートル。ですから、三川合流地から下流の淀川は、僅か11.3メートルの高低差で約36キロ先の大阪湾まで水が流れているのです。三川合流地の先端部には1.4キロの背割堤が造られ、そこに桜並木があり「背割堤さくらまつり」が行われますので、桜巡りをしましょう。

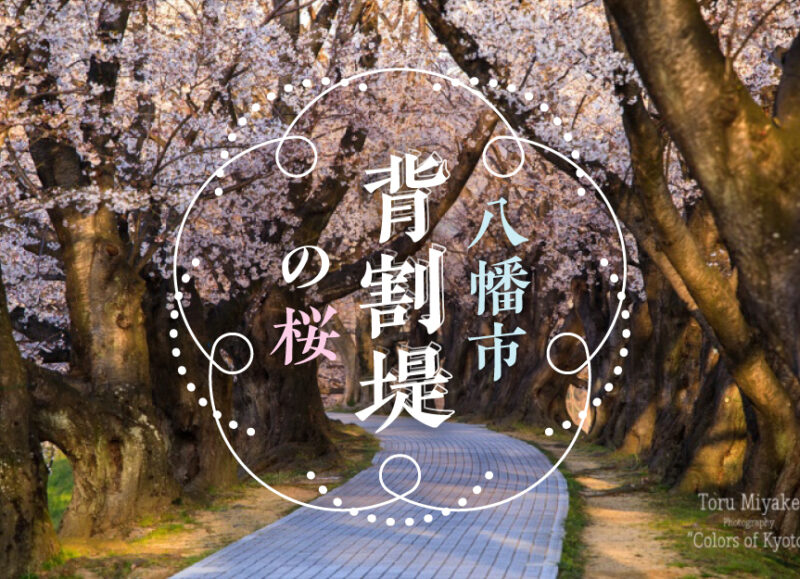

背割堤

桂川、宇治川、木津川の三川が、天王山と男山に挟まれ合流する地点には全長1.4キロメートルの「背割堤」があります。その堤防の上には約220本の桜が連なり、春には『桜のトンネル』となって来る人を魅了します。桜の開花時期には「背割堤さくらまつり」が行われ、大勢の人たちがお花見イベントを楽しみます。また背割堤の上流部、御幸橋の袂には2017(平成29)年春に完成した「さくらであい館 展望塔」が建ち、地上25メートルから桜花の絨毯を一望することもできます。

三川合流点

ここの桜並木の歴史は浅い。というのも三川が合流する地点が何度も変わってきたからです。かつて宇治川は、伏見の南にあった巨椋池に流れ込み、淀のあたりでいくつかの流れとなって桂川や木津川と合流していましたが、豊臣秀吉が太閤堤を築き、宇治川を巨椋池から切り離して北に大きく彎曲させた結果、宇治川と桂川が淀の北で合流(A)し、木津川は淀の南で淀川に合流(B)していました。

(資料1)「国指定史跡 宇治川太閤堤跡」宇治市歴史まちづくり推進課 2021年

A:明治中期の宇治川と桂川との合流点

B:木津川旧流路と宇治川との合流点

C:明治中期の宇治川と木津川との合流点

D:明治の宇治川付け替え後の宇治川と木津川との合流点

E:大正の淀川改良工事で構築された三川合流点

明治になり、1868(明治元)年に起った木津川堤防決壊をきっかけに木津川が現在の流路に付け替えられ、宇治川との合流点が下流側(C)に移りました【図2】。85(同18)年の淀川大洪水では、96(同29)年から14年かけて淀川改良工事が行われ、宇治川を淀の南(D)へ付け替えて連続堤防が造られ、宇治川と巨椋池が完全に分離されました【図3】。

1917(大正6)年の台風豪雨による洪水を契機に更なる淀川改良工事が行われ、三川が合流する地点で背割堤を構築して合流点を下流に移し(E)、木津川の流量が増加しても桂川、宇治川に影響が及ばないようにしました【図4】。このような経過から、木津川旧流路のあたりでは京都市、八幡市、久御山町の境界線が複雑に入り組んでいます。こうして三川が一箇所に集まり背割堤が造られたのですが、このときまだ桜並木はなかったのです。

桜のトンネル

昭和40年代になって余暇時間の増大やレクリエーションの多様化を背景に、淀川の河川敷を公園として整備する事業が1972(昭和47)年から始まり、背割堤地区は淀川河川公園の一つとして整備されました。当初は松並木でしたが、松枯れの被害が拡大したため6年後に桜に植え替えられ、あわせて遊歩道等の整備を進め88(同63)年4月に桜並木が一般開放されました。桜のトンネルは今年で38年目ということになります。

淀水路の河津桜

背割堤の上流、御幸橋から北東約2キロのところにはもう一つの桜の名所、「淀水路の河津桜」があります。超早咲きの桜で、3月上旬には水路沿いに約300本の河津桜が見頃を迎えます。淀水路は木津川旧流路の北側に位置し、大正11年の京都市都市計画基本図には「巨椋湖悪水路」と書かれています【図5】。明治期の宇治川付け替えで連続堤防が築かれたため、北側に残った沼地等の水を桂川に抜くための排水路だったのでしょう。

その水路を整備し、1977(昭和52)年に緑道としたのが淀緑地公園です。淀水路の河津桜は、住民が2本の苗を淀緑地公園に植えたのがきっかけとなり、地元の愛護協力会や「淀さくらを育てる会」の皆さんが植樹し、育ててきたものです。2月になると桜の開花が始まり、大勢の人々が一足早い桜を楽しんでいます。

背割堤が公共主体の桜並木、淀水路が住民主体の桜並木ということであり、それぞれに趣があります。

木津川、流れ橋

背割堤の上流、御幸橋から木津川左岸を遡上すると、まず京阪本線のトラス橋が目に飛び込んできます。広い河原に架かるトラス橋をガタゴトと走る京阪電車が軽快です。河川沿いのサイクリングロードを先に進むと、京阪間の大動脈となる国道1号の木津川大橋と、第二京阪道路の新木津川大橋が見えてきます。橋をくぐってしばらく行くと、今度は華奢な木橋が現われます。欄干がなく、橋桁がたくさんある上津屋橋です。

御幸橋から約5キロ上流にあるこの橋は、橋長356.5メートル、幅3.3メートルの人道橋で、日本有数の木造橋。川が増水すると床板や橋桁が流れる構造となっていて「流れ橋」と呼ばれます。この場所にはかつて渡し舟がありましたが、1951(昭和26)年に渡しが廃止され、この橋が架けられました。明治時代の地図には、御幸橋から上津屋橋あたりにかけて、河川敷に船マークが幾つも記してあり、渡し舟は1箇所ではなかったようです。

これほど長い木橋はめずらしく、テレビや映画のロケ地としても利用されています。また、最高級緑茶「玉露」の茶葉の栽培には砂地が向いていることから、流れ橋周辺の「上津屋」や久御山町「浜台」には浜茶(はまちゃ)として良質な茶園が広がっており、茶畑の風情ある風景が「流れ橋と両岸上津屋・浜台の浜茶」として日本遺産「日本茶800年の歴史散歩」に認定されているのです。

桂川、宇治川、木津川が合流する三川合流域は、自然地形や歴史的経緯、人々の営みが積み重なり、様々な景観に巡り会うことができて奥深いです。

参考文献

●桂川、宇治川、木津川三川合流域《京都府》【https://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/geo/db/sur0074.html】

●淀川河川公園《(一財)公園財団》【https://www.prfj.or.jp/works/park/yodogawa.html】●淀川河川公園 背割堤地区《八幡市パンフレット》【https://www.city.yawata.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000007/7241/sewari201801.pdf】

●想い出写真館(4)背割堤地区《八幡市(2017.4.3)》【https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000003977.html】

●令和7年度 背割堤さくらまつり《背割堤さくらまつり実行委員会》【https://www.yodogawa-park.jp/sakurafes/】

●背割堤さくらまつり@淀川河川公園 (2025年4月5日~4月13日)八幡市《とっておきの京都プロジェクト》【https://totteoki.kyoto.travel/events/9039/】

●京都伏見「淀水路の河津桜2025」超早咲き桜で京都最速のお花見《とっておきの京都プロジェクト》【https://totteoki.kyoto.travel/28467/】

●かつての水郷地-淀周辺のみどりを歩く《京都市都市緑化協会》【https://www.kyoto-ga.jp/greenery/kyonomidori/walkingmap/walkingmap_000965.html】

●京都市の公園 淀緑地公園《京都市情報館》【https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000214383.html】

●古代から現代までの淀川の歴史《国土交通省 淀川河川事務所》【https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/know/history/now_and_then/index.html】

●「国内初の国営干拓事業 京都府-巨椋池干拓偉業」《水土の礎:(一社)農業農村整備情報総合センター》【https://suido-ishizue.jp/kokuei/kinki/Prefectures/2601/2601.html】

●木津川《国土交通省》【https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0612_kizugawa/0612_kizugawa_00.html】

●上津屋橋(流れ橋)の利用について《京都府》【https://www.pref.kyoto.jp/y-do-kita/news/20250314nagarebashiriyou.html】

●流れ橋(上津屋橋)《八幡市》

【https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000000477.html】

●木津川の上津屋橋(流れ橋)《久御山町》【https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000000355.html】

●八幡城陽線 上津屋橋「流れ橋」 復旧事業について(道路行政セミナー 2016.8)《京都府》【https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2016data/1608/1608chiiki-kyoto_pref.pdf】

●~川の親しみやすさの成績表~川の通信簿【箇所名:木津川 上津屋橋(流れ橋)】《国土交通省》【https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/activity/environment/report/bd083b0000004ne9-att/r1yodo03_1.pdf】

●日本茶800年の歴史散歩《日本遺産ポータルサイト》【https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story009/】