狛いのししが出迎える足腰の神様「護王神社」

京都御所のすぐ近く、御苑より烏丸通を挟んで西側に鎮座する護王神社。

烏丸通沿いに建つ鳥居前には、狛犬ならぬ狛いのししが参拝者を出迎えます。

表門をくぐり境内に入ると、拝殿前にも狛いのししが。そして境内の至る所でいのししが目に留まります。

京都で「いのしし神社」として親しまれる当神社は、平成31年亥年のお正月には、全国から参拝者が訪れ、三が日には参拝の列が境内を溢れ、烏丸通へと長蛇の列となり、最長3時間待ちの状態でした。

では護王神社がなぜ「いのしし神社」なのか、ご由緒をご紹介しましょう。

御祭神和気清麻呂公といのしし

護王神社の御祭神は奈良時代の官人、和気清麻呂公です。

清麻呂公は備前国藤野郡(現在の岡山県和気町)の出身で、奈良の都平城宮に出仕していましたが、奈良時代の末に起こった大事件により一躍歴史の表舞台に登場します。それが宇佐八幡神託事件です。

孝謙天皇の信頼を得て僧の弓削道鏡が権勢を振るっていた頃、八幡社の総本宮である宇佐八幡より「道鏡を天皇に即かせるように」との御神託があったと宮中に報告がありました。孝謙天皇は思い悩んだ末、清麻呂公を宇佐に遣わして御神託の真偽を確かめることにしました。道鏡は清麻呂公に圧力をかけ良い報せを持ち帰ることを期待しましたが、清麻呂公が宇佐から帰り報告したのは、「天皇の位は皇族が嗣ぐものであり無道の者は排除しなさい」との神託でした。

天皇になるという野望が潰え烈火のごとく怒った道鏡により、清麻呂公は嘘つきの汚名を着せられ、足の筋を切られて九州大隅国(現在の鹿児島県)に流刑に処せられました。

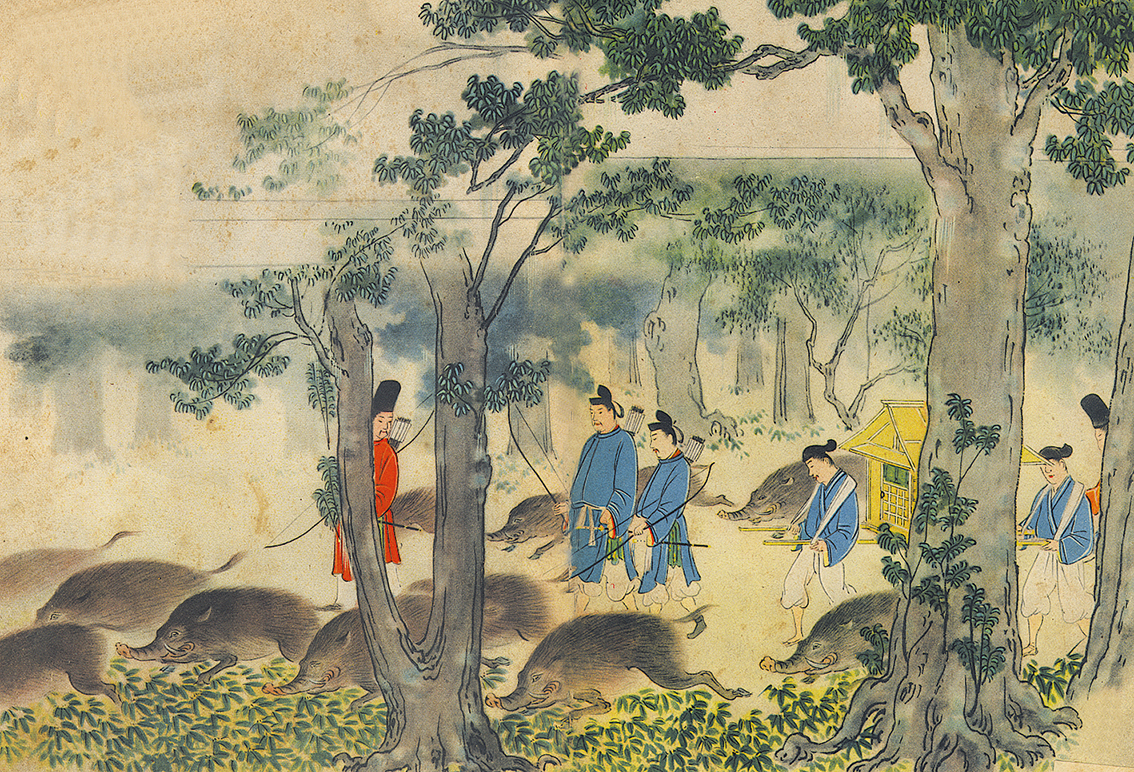

それでも飽き足らない道鏡は配流の地へ向かう清麻呂公を暗殺しようと刺客を差し向けますが、山中から300頭ものイノシシが現れて清麻呂公を護りました。

清麻呂公はその後一年ほど九州で過ごしますが、この事件をきっかっけに力を失った道鏡はついに失脚し、清麻呂公は宮中に復帰しその後桓武天皇のもと平安京遷都という大きな御功績を残されました。

護王神社はもと清麻呂公の墓所が築かれた京都高雄の神護寺境内に祀られましたが、明治19年に明治天皇の勅命により現在地に社殿が造営され遷座しました。

この時、「清麻呂公のお宮ができるのなら境内には狛犬ではなく猪像を」との京都市民の声から拝殿前に雌雄一対の猪像が建てられ、以来「狛いのしし」と呼ばれ親しまれています。(正式名称は「霊猪像」)

イノシシに護られた清麻呂公。このご由緒から亥年の神様として崇敬される護王神社ですが、もう一つ、この逸話を基に生まれた特徴的な信仰があります。

足腰の守護神としての信仰

道鏡によって足を傷つけられ、立ち歩く事も出来なかった清麻呂公は、300頭の猪に護られて災難から免れたとき不思議と足が治り立って歩けるようになったと伝えられ、このご由緒により足の神様として崇敬されてきましたが、次第に足のみならず腰にも御利益があると、足腰の守護神として信仰されるようになりました。

現在では全国各地より、足腰に不安を抱える高齢者をはじめスポーツ選手も足腰守護の御利益を求めて参拝されます。

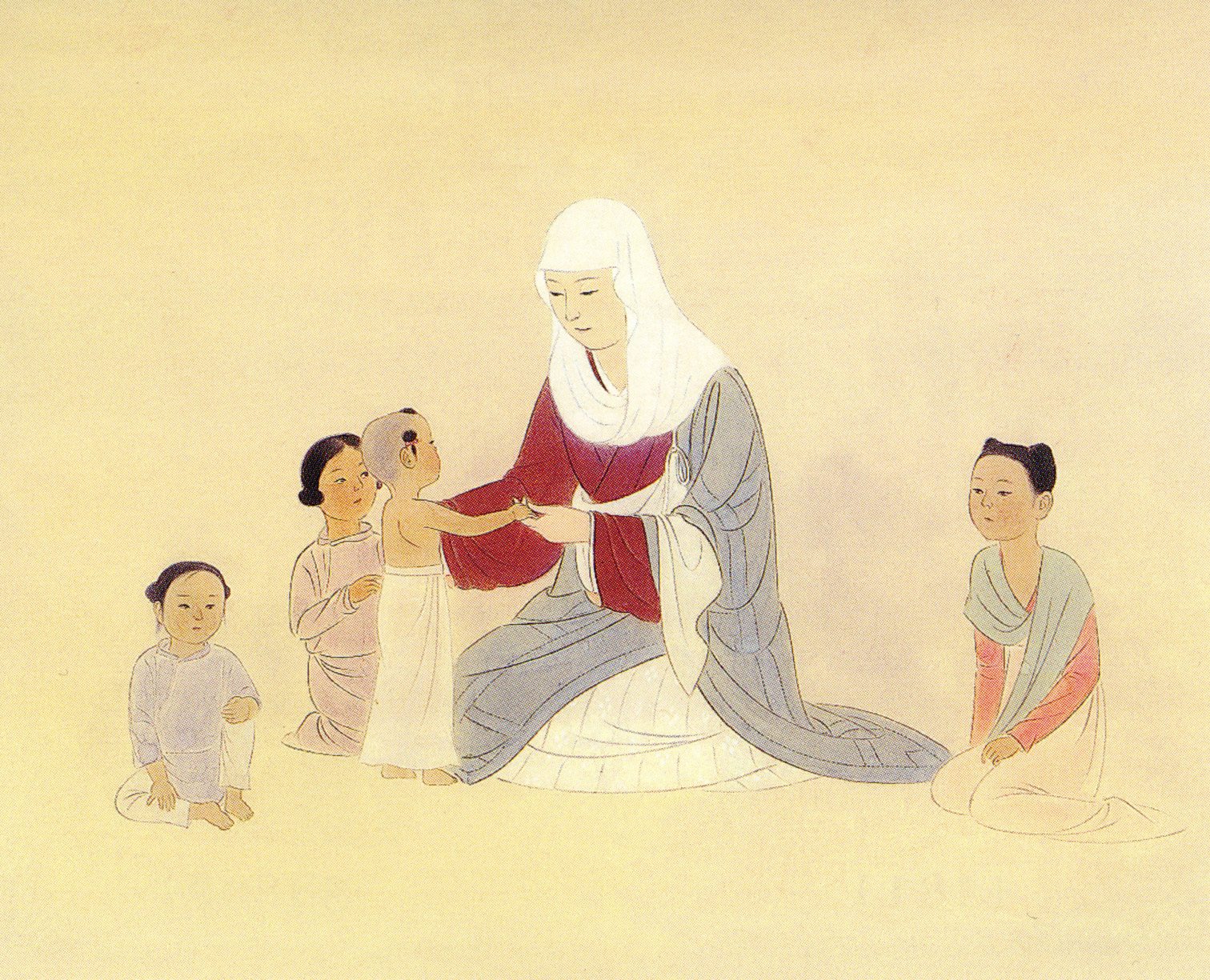

子育ての神さま 和気広虫姫

護王神社にはもう一柱、主祭神として祀る神様がいらっしゃいます。それが和気清麻呂公のお姉様、和気広虫姫です。当社が現在地に遷座された際に合祀され、その後主祭神に昇格しました。

広虫姫は清麻呂公に先立ち都に出仕し、後宮の女官としてお仕えしました。「人の過ちを言うことがない」と、その人柄は歴代の天皇から篤く信頼されました。

奈良時代の末は恵美押勝の乱など様々な戦乱があり、多くの子ども達が身寄りを失いましたが、広虫姫は83人もの孤児達を引き取り、我が子として養育しました。その慈愛に満ちた心は今も慕われ、博愛慈悲の神様、子供の守り神として崇敬されています。

さて、それでは境内のご案内をして参りましょう。

巨大な足腰お守り

上には大きな「足腰御守」が。

烏丸通側から表門を見上げると、大きな紫色の「足腰御守」が掛けられています。

授与所で受けられるお守りを大型化したもので、ちゃんと内札が入っており御祈願もされています。この門をくぐってお参りされる全ての方に足腰健康の御利益がありますようにと願い掲げられています。

鼻を撫でると幸せが訪れる?ブロンズの猪像

表門から境内に入ってすぐ右手にある「霊猪手水舎」。

参拝前に手を清める手水鉢に水を湛えるのは、口から水が出るブロンズの猪像です。その鼻先は多くの参拝者に撫でられてピカピカになっています。いのししに親しみを込めて撫でられるようですが、いつしかイタリアのフィレンツェにあるポルチェリーノ像のように、撫でると幸せが訪れると信じられるようになりました。

和気清麻呂公銅像

300頭ものイノシシに護られた清麻呂公。

境内北斎庭の護王会館の前に、御所に向かって建つ清麻呂公像。

和気清麻呂公の銅像としてよく知られているのは、東京の皇居外苑大手濠緑地に建つ像(昭和15年建立)と清麻呂公の故郷岡山県和気町の和氣神社外苑に建つ像(昭和59年建立)。護王神社には明治期に銅像建立の案があったものの実現せず、長らく銅像がありませんでしたが、平成10年の和気清麻呂公千二百年祭を機に彫刻家の松本繁来氏が手掛け、護王神社境内にも銅像が建立されました。

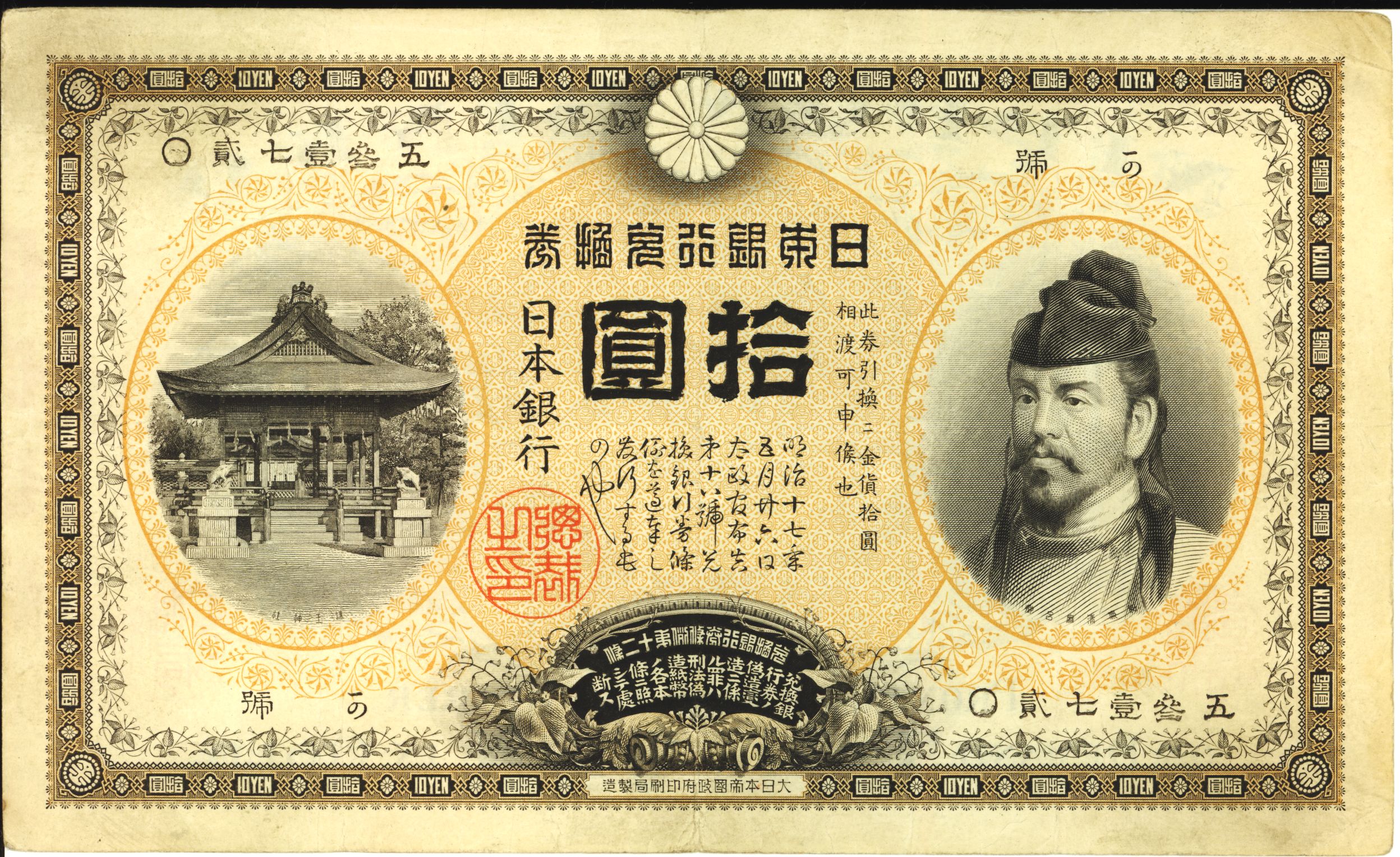

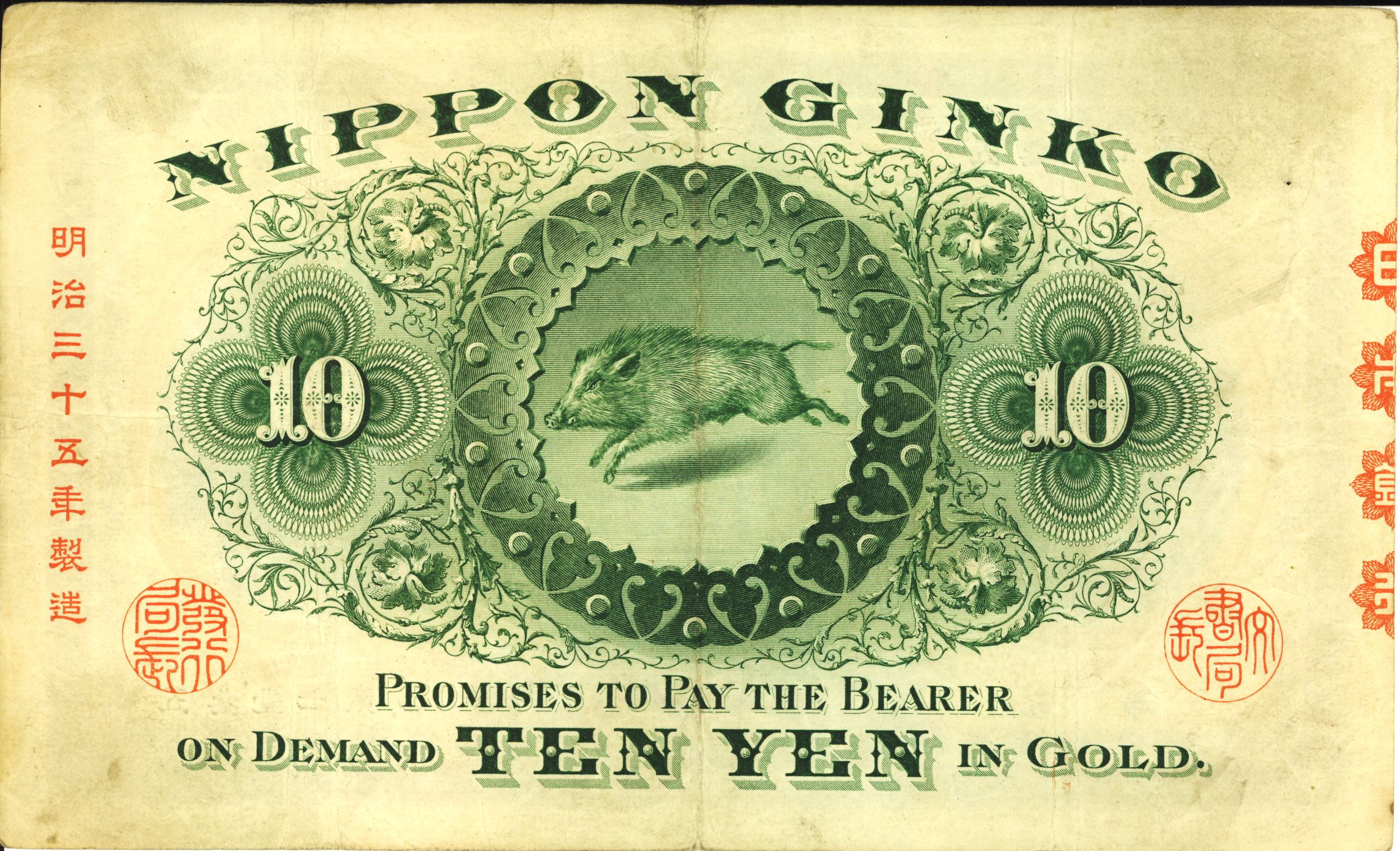

戦前の十円紙幣「イノシシ」

和気清麻呂公と護王神社が印刷されている。

明治32年の亥年に発行された十円紙幣(金兌換券)には、表に和気清麻呂公の肖像と護王神社の社殿、裏にイノシシが印刷されています。現在の価値に直すと約20万円に相当する当時としてはかなりの高額紙幣で、「イノシシ」と呼ばれていたそうです。

烏丸通に面する玉垣には、戦前に使用されていた数種類の十円紙幣をパネルにし展示しています。

決して大きくない境内ではありますが、先に挙げたもののほかにも見所がたくさんありますので、亥年のこの機会に足腰健康のご祈願も兼ねてぜひご参拝ください。