みなさんこんにちは!

京都出身のフリーアナウンサー、稲野一美です。

小さなころから歴史が好きで、学生時代は史学科で国史学を専攻、大学院修了後はテレビやラジオなどで、歴史や伝統文化を紹介する番組にレギュラー出演してきました。

現在はアナウンサー業の傍ら、「京都奈良の観光おすすめ情報!稲野一美アナが紹介」というサイトの運営や、ガイドブックには載っていないマニアックな京都歴史ツアーの企画ガイドをしたりして、京都と歴史の面白さを発信しています。

京都の今と昔を、タイムスリップしながら楽しみましょう!

どうぞよろしくお願い致します。

さて、初回は、みなさまご存じの「洛中洛外」。

ガイドブックなどでもおなじみの、京都市中心部とその周辺を示す言葉で、中心部を洛中、その周辺を洛外といいます。

さらに洛外は「洛北」「洛東」「洛南」「洛西」の四つのエリアに分かれています。

戦国ドラマでは武将が「上洛(京都に入ること)」を目指しますし、中世の京都の様子を描いた「洛中洛外図屏風」などは有名ですよね。

では、「洛中洛外」の「洛」とは、具体的にどこのことかご存知でしょうか?

そして、どうしてこんな呼び方をするのでしょう?

知ってるようで結構あいまいな、「洛中洛外」の昔と今をご紹介します!

「洛」じゃなければ「長」だったかも?

「洛って、みやこを表す漢字じゃないの?」

「平安京の、内側と外側でしょ?」

という方。うーん、ちょっと惜しいです!

実は「洛」の由来は、平安時代にさかのぼります。

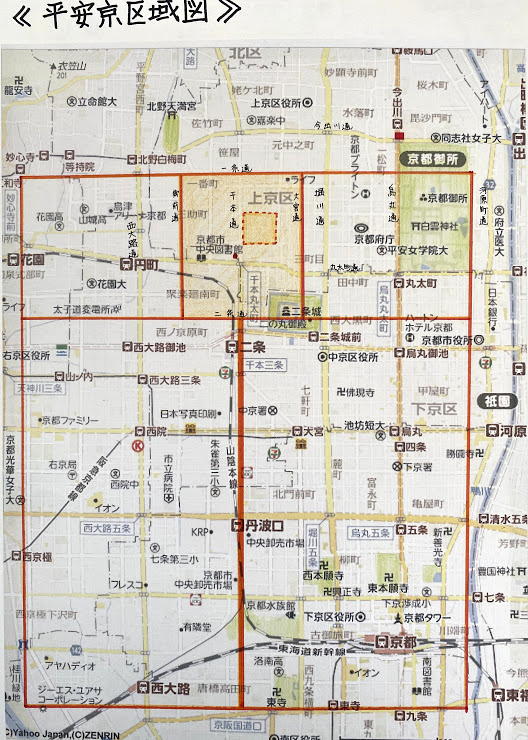

平安京は、中国の都城をモデルに作られた都で、大内裏の中心から南に延びた朱雀大路が都を東西に分けていました。

東側が「左京」、西側が「右京」です。これは今と一緒ですが、朱雀大路は現在の千本通りですから、「京都の中心」が現代よりちょっと西側にあったイメージです。

そしてここからがポイント。

当時は中国風に、左京を「洛陽城」、右京を「長安城」と呼んでいたのです。

このうち、西側の右京「長安城」エリアは、地盤が悪かったり、湿地が多かったりと開発が進まず、時代と共にさびれてしまいます。

貴族の邸宅や庶民の暮らしの中心は、朱雀大路より東へと遷っていきました。

つまり、都として栄えていったのは、平安京の中でも左京の「洛陽城」エリアのみ。

京のまちの中心が「洛陽城」になったことから、みやこ、イコール「洛」が生まれてきたのです。

反対に右京の「長安城」が栄えていれば、「洛中洛外」は「長中長外」になっていたかもしれませんね!?

仕切ったのは秀吉

この洛中洛外という言葉は、都の中心と郊外という意味でよく使われてきましたが、その境目はかなりあいまいなもので、時代によりさまざまに変化してきました。

しかし歴史上、しっかりと仕切られたことがあります。

天正十九年(1591年)、豊臣秀吉の京都大改造でのことです。

秀吉は、応仁の乱以来の戦乱で、荒れ果てていた都を再興しようとしました。

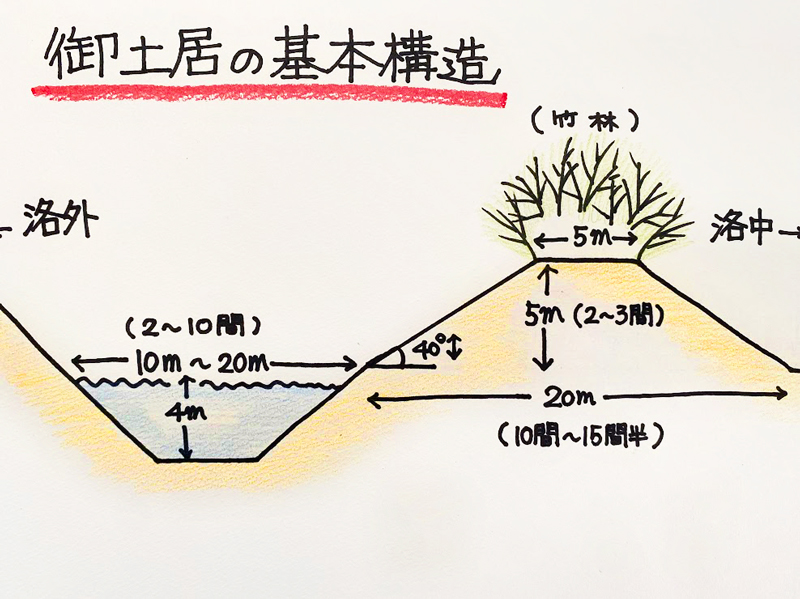

その一環として、都全体を土塁と堀とがセットになった壁でぐるりと取り囲み、

都のエリアを確定させることにしたのです。

市街地から畑、野原まで、まるまる一周ですから、全長22.5kmの壮大な壁になるわけですが、なんと工期はわずか数か月。みやこ人もびっくりのスピードで建設が進みました。

この土塁と堀が「御土居(おどい)」です。そしてここに御土居の中の「洛中」と、御土居の外の「洛外」との境目がくっきりと誕生したのです。

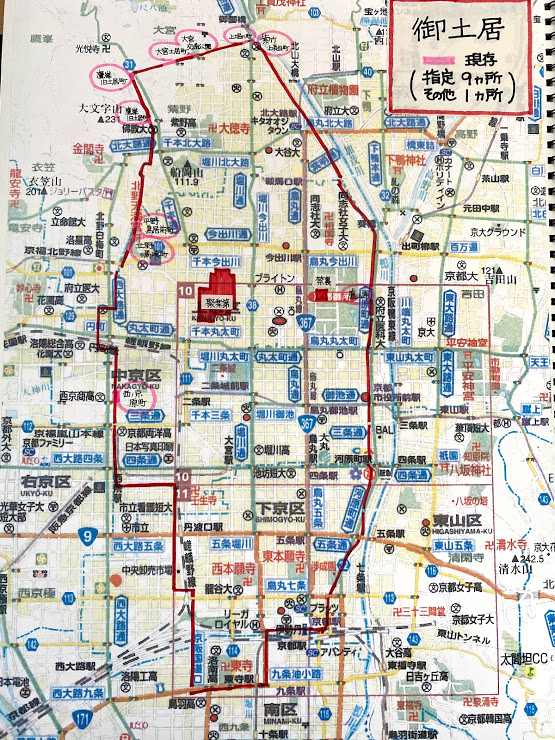

ちなみに御土居の跡は、現在も市内10ヶ所以上で見ることができます。

では「洛中」とはどのあたり?

御土居の内側、洛中エリアは、南北に縦長の、変形した長方形をしています。

北は玄以通(北山通りの少し北)の北あたり、南は京都駅(0番線ホームは御土居の堀の跡です)、

西は紙屋川沿いから西大路通り付近、東は賀茂川沿いから河原町通付近です。

今でも、このエリアの中の道は、おおむね碁盤の目になっています。

ちなみに江戸時代の京都の地図には、この碁盤形を御土居がとり囲む様子が描かれています。

いかがでしょうか。洛中の範囲、イメージしていただけましたか?

現在の「洛中」はもっと狭い!

でも、ちょっと待ってください。

現在の「洛中」がこの範囲かと言うと、実は微妙でして…。

京都人の頭の中では、もっと狭いエリア限定になっていたりします。

どれくらい狭いかと言うと、「洛中言うたら、鉾町あたりのことや、北はせいぜい御池通やな」という方もいらっしゃるくらいです。

この場合の洛中とは、四条烏丸周辺の、祇園祭に山鉾を出す町内がある室町近辺のみ、ということになりますね。

そこまででなくても、洛中は御土居の範囲よりずっと狭いという感覚は確かにあります。

現在の上京区、中京区、下京区は洛中ととらえて差し支えないでしょうが、上のような例もありますし、一概にどこまでとは言いづらいのです。

例えば北区の堀川北山あたりは、御土居の内側ではあっても、室町界隈の方にとっては立派な洛北で、この辺をネイティブ京都人が間違えると微妙な空気が流れたりします。

「京都と言うても、うちは北の方で…しきたりやなんかは、ようわからしませんで…(訳:洛中の人間じゃないので、今後なにか粗相があったらごめんなさい)」

みたいな予防線が必要な場合もあったり…。

あっ、でも現代の一般的な生活で、そんな微妙なニュアンスまで問われるような場面に遭遇することはまずないと思われます。

安心して「上洛」してくださいね(笑)。

「洛外」はどこまで?

さて、ここまでは洛中をみてきましたので、今度は洛外をご紹介しましょう。

洛外は基本的に、御土居の外側から山裾までと、山中の寺院なども含まれています。

洛外エリアは広く、特に西側はずっと先に嵯峨や嵐山などが広がっているのですが、江戸時代の地図などでは、御土居の外はすぐに山で、距離感は完全に無視されています。

西大路のすぐ横に嵐山って、なんでやねん!とつっこみたくなりますが、それくらい何もなかった、あるいは小さな集落程度だったということでしょうか。

(もっとも、今でも京都人に京都地図を描いてと頼むと、こんな図になりがちですが…)

ただし、御土居の内側であっても、旧市街の外側ですと、洛外に含まれることもあります。

洛北

洛北は金閣寺前あたりを西の端として、そこからざっくり東北のエリアです。

このあたりは山が迫っていますから、わかりやすいですね。

有名なところでは、上賀茂神社や鞍馬寺など。

また、今宮神社や大徳寺は御土居の中ですが、旧市街の北の端にあたる鞍馬口通り以北にあるので、洛北とされています。

また、御土居は賀茂川の西を南に下るので、賀茂川の東側は全部洛北ということになります。

北東側の山裾、修学院離宮や詩仙堂なども洛北です。

南限は、感覚的には今出川通りくらいまででしょうか。

洛東

洛東はちょっと例外的です。鴨川より東、山裾までのエリアに加えて、東山を越えた山科盆地も含まれるからです。

東海道の、近江国との国境までが洛東とされています。

東山沿いでは平安神宮のある岡崎や、八坂神社、清水寺などが有名です。琵琶湖疏水など、近代化を象徴する土木建築も多く見られます。山科では街道筋の遺構や醍醐寺などが有名です。

洛南

山のない南に関しては難しく、結構あいまいです。

京都駅の南側から、京都南インターのある鳥羽や、さらに南の横大路あたりまで入るという説もあります。

あいまいなのは、川や池があるからです。

京都の南には鴨川、桂川、宇治川など大きな河川があり、昔、都を出るときには、鳥羽付近の鴨川(今とは流路が少し違います)などから船に乗っていました。

さらに南には、昭和初期まで、巨椋池という湖のように巨大な池が横たわっていました。

船に乗る川や池の手前までを都の郊外とすれば、かなり範囲は広くなるわけです。

横大路は池よりは北ですが、かなり距離がある上に、秀吉より後世はむしろ伏見の城下町の近くになりますから、横大路説はちょっと辛いのではないでしょうか。

個人的には、やはり鳥羽付近までが妥当かなと感じています。

ちなみに、鳥羽には平安時代後期には離宮があり、政治の中心だったこともあるんですよ。

洛南では東寺をはじめ、伏見稲荷大社や城南宮、戊辰戦争発祥の地などが有名です。

洛西

洛西も広いエリアになります。

京都盆地は嵯峨や嵐山、松尾、さらに西へと広がっていくからです。

嵯峨周辺は古くは貴族の別荘地で、源氏物語の舞台にもなっています。

寺社では太秦の広隆寺や嵯峨の天龍寺、松尾大社などが有名です。

今では市街地の拡大と共に、丹波国との境目だった沓掛(くつかけ)や大原野といった京都市西京区や、その周辺地域までが広く洛西と呼ばれています。

変化する「洛中洛外」

いかがでしたでしょうか。

「洛中洛外」の昔と今を感じて頂けたでしょうか。

ひとくちに京都と言っても、その範囲は昔とはずいぶん変わっています。

平安京の中でありながら、洛外になってしまったところ…

秀吉によって急に都の境目になってしまったところ…

洛中洛外の境界がなくなり、どんどん広がっていく現代…

昔の人はどんな土地勘を持っていて、どんな感覚で移動していたのか、今の地図と、昔の地図とを比べて想像してみるのも楽しいですよ。