孝明天皇による白峯神宮創建はなぜ?

昭和39年(1964)の崇徳天皇800年式年祭に昭和天皇は勅使を使わされました。

崇徳天皇は「日本史上最も恐れられた御霊」として、百年ごとの式年祭前後の数年間には決まって国家的な動乱が起こったためです。

孝明天皇は幕末の国家動乱を避けるため、崇徳天皇の神霊を京都に奉還し鎮魂する白峯宮の創建を決めました。

父帝の遺志を継ぎ、明治天皇は慶応4年/明治元年(1868)に讃岐から京都へ、700年ぶりに崇徳天皇の神霊を迎えられました。

宣命には、「京都の新営にお移り頂き、天皇と朝廷を末永く守護して頂き、また奥羽の賊軍を速やかに鎮圧し、天下が鎮まるようにお助け頂きたい」とありました。

白峯宮は昭和15年に昭和天皇より、白峯神宮と改称されました。

京都には他にも崇徳天皇の鎮魂施設があり、祇園の中心部(甲部歌舞練場東側)に崇徳天皇御廟があります。

院の崩御後、寵愛厚かった阿波内侍が御遺髪を都に持ち帰り、この場所に塚を築き御霊を慰めたものと伝えられています。

現在ではこの御廟で、御廟祭がおこなわれています。

崇徳天皇と父帝との不和はなぜ

崇徳天皇はなぜ祟る御霊になったのでしょうか。

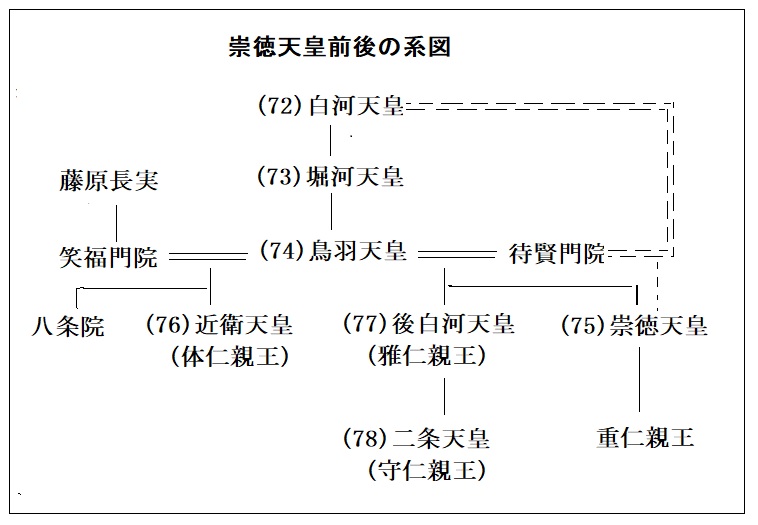

崇徳天皇は第74代鳥羽天皇の皇子として生まれましたが、皇后璋子(たまこ)は第72代白河天皇の寵愛が厚かったとされます。

鳥羽天皇は皇子を叔父子(我が息子ながら実は祖父の子供=自分の叔父)として嫌っていました。

鳥羽天皇は白河法皇から皇子への譲位を迫られ、皇子は5歳で第75代崇徳天皇となります。

白河法皇の崩御後に鳥羽上皇は院政をふるい、崇徳天皇20歳の時異母弟へ譲位を強いて、近衛天皇(第76代)が即位します。

崇徳院は自身の院政も、かなわなくなりました。

病弱であった近衛天皇は17歳で崩御されたが、またも崇徳上皇の第一皇子が帝位につくことはなく、同母弟の後白河天皇(第77代)が即位します。

後白河天皇との不和が保元の乱を生む

崇徳天皇の在位期間には白河院と鳥羽院の院政があり、歌道に専念するしかありませんでした。

「瀬を早み……逢はむとぞ思ふ」はこの頃の和歌です。

しかも、武も文にも劣る弟の後白河天皇が帝位についたことで、不満を一層募らせます。

鳥羽院が病気になるも、崇徳上皇の見舞いは拒絶され、鳥羽院の崩御後の初七日にも崇徳上皇は臨幸できず、対立は一層深まります。

そして崇徳上皇は藤原忠実・頼長、源為義・為朝などを味方に保元の乱を起こしましたが、後白河法皇には藤原忠通、源義朝、平清盛がはせ参じ軍事的にも優勢でした。

その結果上皇方は敗れ、崇徳上皇は讃岐国に配流となりました。

讃岐への崇徳上皇の護送は過酷なもので、殆ど囚人同様で上皇への礼儀を欠いたものでした。

崇徳上皇は讃岐国司庁の綾高遠の館近くの仮御所、雲井御所に入られ約3年間を過ごされます。

この間綾高遠の庇護を受け比較的平穏に過ごされ、地元民との交流もありました。

綾高遠の娘との間に一男一女が生まれますが、いずれも早世し菊塚、姫塚に埋葬されました。

その後完成した鼓ケ岡御所に移られますが綾高遠の館とも離れ、不自由な生活環境となり、仏事にのめり込むようになります。

五部大乗経を拒絶される

讃岐国で崇徳上皇は9年過ごされましたが、京都に戻ることは叶わないと心を落ちつかせ、五部大乗経を自筆されました。

3年がかりで自らの血で書写した自筆の経を京に送られるも、天皇はそれを拒絶します。

拒絶されたことを崇徳上皇は怒り恨み、「後生菩提のためとて書き奉る五部大乗経の置き所さえ許されねば、今生の怨みのみにあらず、後生までの敵にこそ」と言って、舌先を噛み切ってその血で経文の軸に、諸々の天部への願文を書きつづりました。

「日本国の大魔縁となり、天下を乱り国家を悩まさん」と誓って、以後髪も剃らず爪も切らず、生きながら荒んだ姿となって46歳で8月26日に崩御されました。

この間の事情は諸説あり信じる資料が少なくて明らかでありません。

仁和寺にはこの大乗経は無事収められていますが、説話の中では怨念話がどんどん膨らみ、崇徳上皇の恐怖のイメージが信じられていきます。

「保元物語」には、崇徳上皇は「罪を償おうとして書写した血書経を三悪道に投げ込み、その力を以って、日本国の大魔縁となり、天皇を民とし、民を天皇としてみせる」とあります。

崩御された崇徳上皇のご尊骸の取り扱いを京都に問い合わせる間、まだ暑さの厳しい時期でもあり城山近くの八十場が殯(もがり)宮とされました。

八十場では冷たい清水が湧き、その冷水でご尊骸を納めた甕を冷やして指示を待ちました。

白峯寺に葬るようにとの指示が届き、ご尊骸を納めた柩は白峯寺に向かう途中高屋付近で急に天候が変わって雷雨となり、柩を石の上に置き天候の回復を待ちました。

晴れたので柩を持ち上げると、石が真っ赤な血で濡れていたと供の人は驚いたと伝わっています。

後に村人達はその高家神社に、崇徳上皇の御霊をお祀りした故事に因り「血の宮」とも呼ばれ、その血に濡れた石は今も境内に残されています。

崇徳上皇のご尊骸は白峯寺の西で荼毘に付されました。

供養に訪れた西行法師

崇徳上皇の御遺骨は、白峯寺の近くに埋葬されましたが、御陵は石を積んだだけの粗末なものでした。

地元讃岐では朝廷の意志とは別に、地元の有力者や崇徳上皇の近従者が白峯寺境内に頓証寺を建立し、崇徳上皇の菩提を祀いました。

ただ崩御数年後、供養に訪れた西行法師は埋葬場所も分からない状況だったといいます。

西行法師は天皇を守る北面の武士で、和歌にも通じており崇徳上皇とは交流があり、出家後に崇徳上皇の霊を慰めるため訪れました。

頓証寺に西行が訪れると崇徳上皇が現れ、「松山や 浪に流れて こし船の やがて空しく なりにけるかな」と詠われ、西行が涙を流して返歌に「よしや君 昔の玉の 床とても かからん後は 何にかはせん」をすると、御廟が振動したと伝わっています。

ホトトギスと院との交流

白峯寺には玉章木(たまずさのき)の伝説が残っています。

都を慕われた崇徳上皇はホトトギスの鳴き声にも都を偲ばれ、「鳴けば聞く 聞けば都の 恋しきに この里過ぎよ 山ホトトギス」と詠じられました。

ホトトギスはその意味を察して、その後はこの大木の葉を巻いてくちばしを差し入れ、声を忍んで泣いたといいます。

その巻いた葉の形が玉章(手紙)に似ているため、ホトトギスの落し文と呼ばれ、その葉を懐中にすれば良い文があるとされています。

崇徳上皇の崩御後に災いが頻発

配流後も崩御後も、後白河院は崇徳上皇を完全に罪人として扱い、服喪もしませんでした。

しかし崩御の翌年には後白河院の皇子の二条天皇が、また次代の六条天皇の摂政が亡くなりました。

崩御12年後から後白河院の近親者が相次いで亡くなり、崇徳上皇の御霊が意識されるようになりました。更に翌年には京都で大火(太郎焼亡)が起こり、京都市内の1/3が焼け落ち大極殿も焼失します。

翌年にも大火(次郎焼亡)が起こりました。

二つの大火と崇徳上皇の怨霊とを結び付けて考えたのは他ならぬ後白河院でした。

これ以降崇徳上皇の鎮魂の為に、讃岐院に代わり、崇徳院という諡号(しごう,天皇を称えた号)が初めて贈られました。

このような後白河院の対応の遅れが後の世まで尾をひき、御霊伝説が定着していきました。

白峯寺の入り口近くには、保元の乱で敵方であった源義朝の子の頼朝により、崇徳院の菩提を弔うため十三重石塔が建てられています。

関 裕二. 2003. 呪う天皇の暗号.新潮文庫.

竹田恒泰.2011.怨霊になった天皇.小学館文庫.

梅原 猛.1972.隠された十字架―法隆寺論.新潮社.