京都に住んでいる方、京都に興味がある方なら「龍谷大学」はもちろんご存知だと思います。西本願寺が建てた学校がはじまりで、明治12年(1879)に竣工した大宮キャンパスは疑似洋風建築の重要文化財、映画「るろうに剣心」や大河ドラマ「いだてん」の撮影スポットにも使われています。深草キャンパスにスタバが入っていたり、付属の平安高校が甲子園の常連なのでも有名ですよね!龍谷ミュージアムという美術館もできて、一般人が親しむ機会も増えました。そんな龍谷大学で毎年12月に「十二月展」というスゴイ展覧会が行われているってご存知でしたか?なんと大学生や関係者じゃなくても無料で観に行けます。それでは十二月展の何が凄いのかをご紹介します!

龍谷大学十二月展とは?

龍谷大学文学部の博物館実習生が企画から調査および準備・運営・広報などのすべてに携わる「学生主体の展覧会」です。「博物館実習」とは学芸員養成課程の授業のことで博物館や美術館で学芸員として働くことができる資格を得るための勉強です。龍谷大学の「文学部博物館実習」は昭和44年(1969)から始まり、なんと50年以上の歴史がある授業。その博物館実習の総まとめとし ての一大行事が十二月展です。

大学の授業で学生たちが主体となって1つの展覧会を作り上げるというのはかなり珍しいものです。2022年は4回生をはじめとした総勢62人が一丸となって取り組みます。

学生主体の取り組みとは?

学生はどのような授業を通して展覧会を作り上げているのでしょうか?1~3回生で行う博物館実習はほとんどが講義形式で、4回生の春から「十二月展」を作り上げる授業になるとのこと。Kyoto Love. Kyoto編集部が取材した4回生の授業風景をお届けします。1年のスケジュールは以下のとおり。

【4月】班分けと役職決め

1~4班に分かれ、展示を分割して担当します。班の代表として幹事を定め、班の活動を取り仕切ります。また別に総務局・編集局・広報局・デザイン局・工作局などのグループも作りそれぞれが専門的な作業を行います。

【5月】テーマ決定

班ごとのプレゼン大会で「こういう展示がしたい!」というテーマを選定します。

【6月】展示内容決定・博物館見学

博物館を見学し、十二月展の参考にします。

【7月】博物館見学・報告会

【8~9月】調査依頼・調査

展示希望品の所有者と交渉して調査をし、借用の交渉も行います。

【10~11月】 調査・準備

調査と並行してパネル作り、図録作り、動画制作などを行います。

【12月】 展覧会開催

展示品の半分は外部資料。外部の大人と交渉して貴重な所蔵品や宝物などを借りてこなくてはいけません。学生にとっては初めての体験です。何を借りるかを決めて、一人一点以上の展示品の借用を担当します。自分で借りたものの開梱・梱包は本人が行い、説明文も自分で書くとのこと、責任重大です。8か月の授業を経て12月にやっと展覧会を開催します。

編集局が展覧会の図録を作ります。過去の図録を見せてもらいましたが、カラーでとても立派なものですが来場者には無料で配布されます。これは欲しい!

Youtube「伏見人形 窯元「丹嘉」様 工房見学」

Youtubeでは、学生が伏見人形の窯元「丹嘉」へインタビューしている動画を見ることができます。職人さんのお話も面白いので是非ご覧ください。

この授業では各班の幹事が担当する展示品の解説などを全員に向けて行いました。展示品や見どころなどの情報を共有します。

また教員からは、展示品を梱包する際の注意事項や借用の際の礼儀作法が細かく説明されていました。所有者から展示品を預かって梱包したり、配送業者に指示を出すのも学生の仕事です。作品に対して誠実であり、愛着をもって大切に扱うようにと指導がなされます。

十二月展はどんどん完成へと向かっていきます。YouTubeやSNSで「学生たちが今やっていること」が発信されているので是非フォローして、十二月展の完成を見守ってくださいね。

テーマと見どころ

2022年の十二月展のテーマと主要展示品をご紹介します。

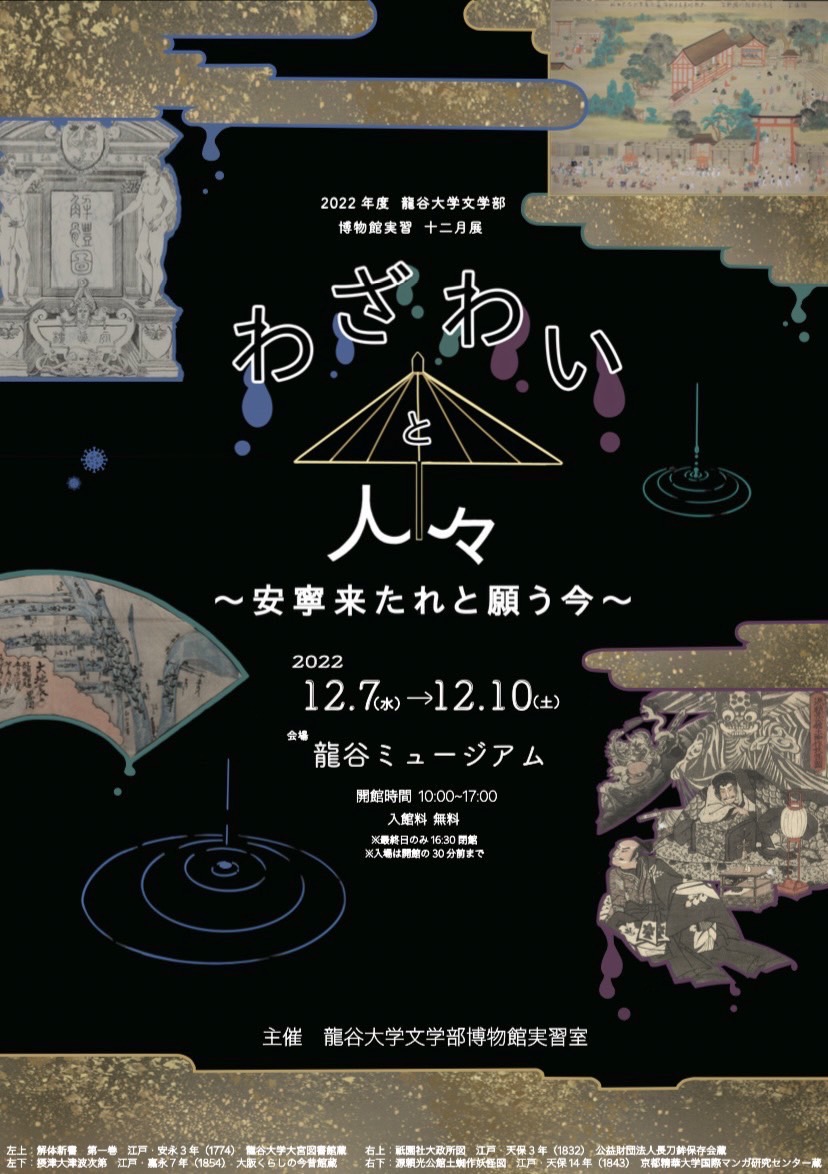

テーマ「わざわいと人々~安寧来たれと願う今~」 場所:龍谷ミュージアム

一、「禍」

病を中心としたわざわいに焦点をあて、昔の人々の病への向き合い方を見つめます。

主要展示品:解体新書 第一巻・続日本紀 第七巻・本草綱目附図巻之首上(龍谷大学大宮図書館)、薬研・霊芝(阪本漢方堂薬局)、人体解剖模型符号録(島津製作所 創業記念資料館)、食ひ合わせの心得(眼科・外科医療歴史博物館)ほか

二、「災」

災害を中心としたわざわいに焦点をあて、人々の災害への向き合い方を見つめます。

主要展示品:摂津大津波次第(大阪くらしの今昔館)、刺子防火帽(京都府立消防学校)、日本書紀 第七巻・菅家文章 第八巻・玉葉 第十九巻(龍谷大学大宮図書館)、洛東大仏殿出火図(国際日本文化研究センター)ほか

三、「妖」

妖を中心としたわざわいに焦点をあて、人々の恐怖や思いを見つめます。

主要展示品:源頼光公館土蜘作妖怪図(京都国際マンガミュージアム)、酒呑童子絵巻 上巻・鬼の寒念仏(日本の鬼の交流博物館)、日本霊異記 下巻(龍谷大学大宮図書館)、月刊漫画 ガロ 第十九号(京都国際マンガミュージアム)ほか

四、「祈」

わざわいに対してささげた祈りに焦点をあて、わざわいと人々の共生の歴史に迫ります。

主要展示品:阿弥陀如来坐像(龍谷ミュージアム)、一行書「祇園牛頭天王」・長刀鉾古絵図、祇園社 大政所図(長刀鉾保存会)、一文牛(丹嘉)、鐘馗像(浅田製瓦工場)、竹取物語 下巻・葵 源氏物語聞書(龍谷大学大宮図書館)

パネル展「龍谷大学とわざわい」と昔の紙芝居の実演が、重要文化財である龍谷大学大宮学舎 本館で行われます。展示も重要文化財の建築も必見!!

学生へインタビュー

各班の代表である幹事4名(古林さん・山本さん・木田さん・大江さん)と、この授業を担当する教授の神田先生にお話を伺いました。

先生「十二月展みたいなのをやっているのはウチだけかな?先生が主導で、大学の付属博物館の館蔵品を使って学生が展示するというのはよくありますが、ゼロから終わりまで全て学生が企画するというのは珍しいですね。」

Q2 博物館実習は50年前からこのような感じだったのでしょうか?先生「もともとは学生が図書館の資料を使って腕試しとして展示をするというところから始まりました。

龍谷ミュージアムができてだいぶ変わりましたね。重要文化財も展示できる施設で、ライティングも本格的です。文化財関係はどんどん厳しくなってきていて、温湿度管理や免震装置がないと展示品を貸してくれないところも多くなりました。セキュリティ面も心配されますね。私たちは龍谷ミュージアムがあるのでそのようなところからも借用できます。もちろん断られることもあり『学生でなく先生が取り扱ってくれるならOK』と言われることも。しかしそれだと学生主体にはなりませんから…。」

古林さん「学生が60人もいるのでコミュニケーションをとるのが大変でした!」

山本さん「そうですね。逆にコミュニケーションができた人とは密につながれました。4月までは同じ授業に出ていても知らない人だったのが、4回生になって新たな人の輪ができた感じです。」

大江さん「調査時に貴重なものに触る機会があったのは有難いです。人生で他にないってくらい緊張しました!実際に触れることでわかる物の価値はたくさんあると感じました。」

先生「今年の4回生は1年生の冬からコロナが始まって、完全にかぶってしまった世代なんです。山本さんが言ったように、コロナで失われた人と繋がる機会を十二月展で取り戻してほしいですね。」

山本さん「学生が展覧会を作るという貴重な体験をしています。展示から学生の意図や想いをぜひ感じてもらいたいです。」

古林さん「展示品の良さや展覧会のテーマをぜひくみとってください。学生は1回生からの学びを、人生で1回きりのこの展覧会に賭けています。私たちの若さや青臭さを感じてください!」

木田さん「60人という大人数で一つの展覧会を作りました。1人1つの展示品を出すので、60人それぞれの個性や色を感じてほしいです。」

大江さん「学生がプレゼンで決めたテーマで半年間準備をしました。時勢に合わせたテーマなので、人々のわざわいとの向き合い方をぜひ見てください。」

先生「学芸員実習を受けたからといって学芸員になれるわけではありません。なることはとても難しい世界です。だからこそ学生は最初で最後の展覧会として頑張っています。」

十二月展を観に行こう!

わたしも大学生のときに博物館実習を受けていましたが、こんなにスゴイものではありませんでした。インタビューからは甲子園にむかう高校球児のような今に全力投球するエネルギーを感じました。十二月展は開催期間が短いですが、一見の価値アリ。学生たちの一生に一度の展示をぜひ見届けましょう!!

十二月展の詳細

2022年度龍谷大学文学部博物館実習 「わざわいと人々~安寧来たれと願う今~」

日程:令和4年(2022)12月7日(水)~10日(土)

開館時間:10時~17時 ※ 最終日のみ16時30分まで (入館は閉館の30分前まで)

場所:龍谷ミュージアム 〒600-8399 京都市下京区堀川通正面下る(西本願寺前)

入場無料