秋の陶器まつりが終わると、いよいよこたつや毛布を出して冬支度が始まります。あったかい飲物も頻繁に飲むように…夏に比べてマグカップの出動率も高くなります。あたたかい食事に幸せを感じるこの時期はお皿よりもお鉢のほうをよく使うような気がします。

ああ、お正月の準備もしないといけないなあ、来年の予定もちらほら入ってきて…なんだか気ぜわしい。

そんな季節ではありますが、クリスマスやお正月に向けてテーブルコーディネートに関心が高まる時期でもあります。キッチンやリビング雑貨など扱うお店では、パーティーグッズなどいつもより多く並び、ウキウキと気分も高まりますよね。私もこの時期は食器売場をクリスマスのテーマにした商品ディスプレイをしたり、お正月に向けてのテーブルコーディネート講座などを開催することが多くなります。

百貨店の食器売場のディスプレイを担当して久しいですが、今年も秋の終わりには季節を先取りし、冬の商品をディスプレイしてきました。陶磁器業界も冬、お正月向け商品の出荷の最盛期。全国の百貨店や小売店さんへ商品が発送されていますが、それはどこから発送されるのでしょうか?

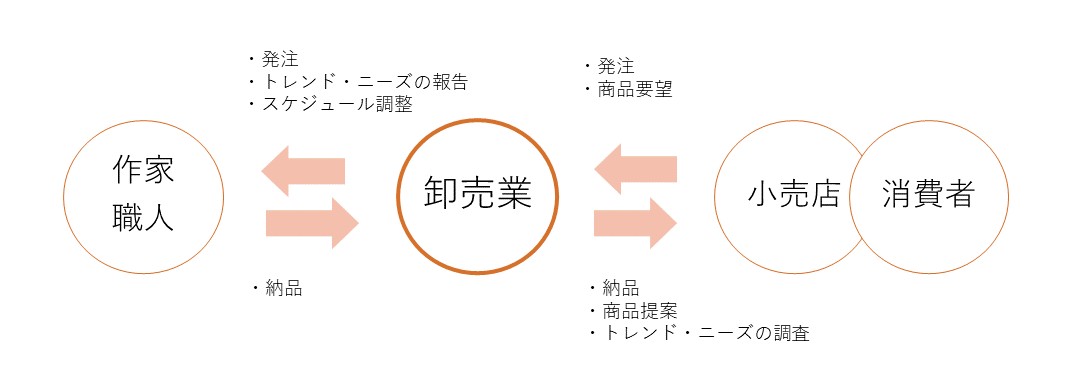

これまで、京焼・清水焼が作られる歴史背景や工程などの「作り手」の紹介、また日常での使われる「使い手」向けに、コツやメンテナンス方法などを紹介してきましたが、その「作り手」と「使い手」をつなぐ、流通と言う大事な役目を担う問屋さん(卸売業)=「つなぎ手」にまずは着目してみたいと思います。

公開!京焼・清水焼 問屋の裏側

京焼・清水焼の問屋さんは、江戸時代中期には、やきもののまち五条坂で発祥したと言われています。現在も問屋さんはその五条坂や、清水焼団地(山科区)の造成時に東山から移転したお店など、産地の近くに多く集まっています。(産地問屋といわれます)

問屋さんのお仕事を簡単に述べますと、

“陶芸家さんが作られた陶磁器を仕入れて、小売店さんに販売(卸売)するお仕事”

ですが、これだけの文章だと、商品が右から左へ通過しただけ?…のように思われますが、決してそうではないのです。

それでは一体、問屋さんでは何が行われているのでしょう?そのベールに包まれた世界を見て行きましょう。

① 発注

文字通り、陶芸家さんに商品のオーダーをすることです。この時に小売店さんやそのお客さんからリサーチした商品の要望や改良点を伝えたり、陶芸家さんの作成スケジュールなどを把握して、納品やその他業務の調整をするのも大事な仕事。

② 検品

完成して納品された商品に、色むらや傷、形がいびつでないか、また、カップや鉢などは商品を平らなところに置き、揺らしてみて揺れがないかなど、ご購入いただいたお客様に不都合がないように入念にチェックします。

特に〈5点セット〉といったセット商品は色や形などが揃ってないと、残念ながら商品にはならないのだそうです。やきものは生き物に例えられることも多く、卓越した技を以てしても窯の機嫌次第で、焼き上がりの印象が変わってくることもしばしば。

単品商品なら、色がわずかに違っていても、少しばかり形の違いがあっても、それは個性として楽しめるのですが、セット商品の場合はそうはいきません。色形をチェックし、揃ってない時には予備で仕入れた商品と組み換えたり、時には検品する目を変えてさらに調整して、セットの色形の印象を揃える…この作業、一見地味に思われますが、とても気を使う作業なんだそう。

③ 箱詰め

小売店さんや百貨店さんなどの顧客から注文が入ると、商品をピックアップして箱詰め作業をします。

食器の場合は、底の高台部分を丁寧に機械ヤスリで磨き、表面をなめらかにします。このひと手間をかけておかないと、もし高台に突起物が付いていた時、食卓を傷つけることになってしまうからです。

(於:株式会社 和蘭)

ヤスリ掛けをした後、商品を割れないように“すぎ紙”という薄い紙や発泡ポリエチレンシート(緩衝材)に包み、紙製の化粧箱に入れます。さらに産地の紹介文、作者プロフィール(陶歴)、お手入れの解説書なども同封します。

即時出荷に対応できるように化粧箱はあらかじめ、紙箱製造専門の工房に注文しておき、店内でストックされています。あらゆる大きさ、組み合わせに対応できるようにと、たくさんの箱がそろっています。

また、問屋さんごとに箱の色柄が決まっていることも多く、箱の色を見ただけでどこのお店の商品かがわかる、なんてことも。

(於:株式会社 和蘭)

高級な商品になりますと「ウコン布」と言う黄色い布に包んで、木箱に入れられます。

蓋(または横面)に筆で産地、商品名、作者を箱書きし、朱印(抹茶碗の場合は黒印)を押印し、真田紐で結びます。

④ 出荷

近隣の顧客へ納品の場合なら、直接配達に行かれますが、首都圏や中部圏などといった遠隔地への発送には、もちろん配送会社さんへ依頼します。このとき使う段ボールは、商品が割れないように、断面がダブル構造になった陶器発送用の最強(!)の段ボールを使います。

⑤ 在庫管理

問屋さんとして最も重要な役目である、在庫の管理。どの業界の問屋さんもそうなのでしょうが、陶器業界も同様、大量の商品が出荷を待ってストックされています。陶器と磁器や作家別に分けてならべられ、商品が一目瞭然に整理されています。

(於:株式会社 和蘭)

また、これらの仕事以外にもトレンド・ニーズなどの調査、新商品の開発、商談会への出店、オーダーメイドの受注…などなど、問屋業務は非常に多岐に渡ります。

著者作成

このように問屋さんというのは作り手と使い手を「つなぐ」という立場で、常に双方を意識して調整するといったところが、私のようなテーブルコーディネーターのポジションと、とても似ていると常々感じています。

冬・お正月を迎えるうつわとは

冬のうつわをイメージしたときに思うのが土鍋(うつわと言って良いのかな?)。寒くなるとお鍋料理が恋しくなりますね。土鍋は保温力もあるので、この時期頻繁に登場するご家庭も多いのでは。

写真提供:熊谷聡商店

お正月には、煌びやかなハレのうつわが登場。

おめでたい絵が描かれたり象ったうつわ、赤(紅)や金色が入ったうつわなどが新春のお祝いらしくなるでしょう。

(写真左)古来より〔鶴亀〕は長寿を象徴する吉祥の生き物として崇められてきました。

(写真右)松竹梅の〔松〕は年中緑を保ち生命力あふれることから〈不老・長寿〉、〔竹〕は地下から竹の子が出てすくすくとまっすぐ上に伸びることから〈成長・子孫繁栄〉、〔梅〕は寒い冬を越し、春を知らせるのに一番に花を付けることから〈高潔・繁栄〉をあらわすと言われています。

縁起の良い吉祥文様は他にもあります。

(写真上左)福袋、宝珠、小槌など富や知恵を象徴する文様がちりばめられた〔宝づくし〕、(写真右上)六つの瓢箪が描かれ〔六瓢(むびょう)〕は無病息災を意味し、(写真手前)〔七宝〕は円が重なっていることから、円=縁がつながり繁栄する願いを込められています。(この辺は結構ダジャレですね)

〔龍〕や〔鳳凰〕も幸運をもたらすと考えられていましたので、絵柄によく使われます。

そして、あらゆる吉祥文様が描かれた〔祥瑞(しょんずい)〕はスーパーラッキーなうつわなのかも知れません。

しかし、豪華なお正月用のうつわだからと、食器棚にしまったままにするのはもったいないと思うのです。日常に使うのはちょっと・・・と思われるのなら、ぜひ、ご家族の誕生日やお祭り、お節句などの節目でも使っていただけたらうつわも喜ぶと思います。