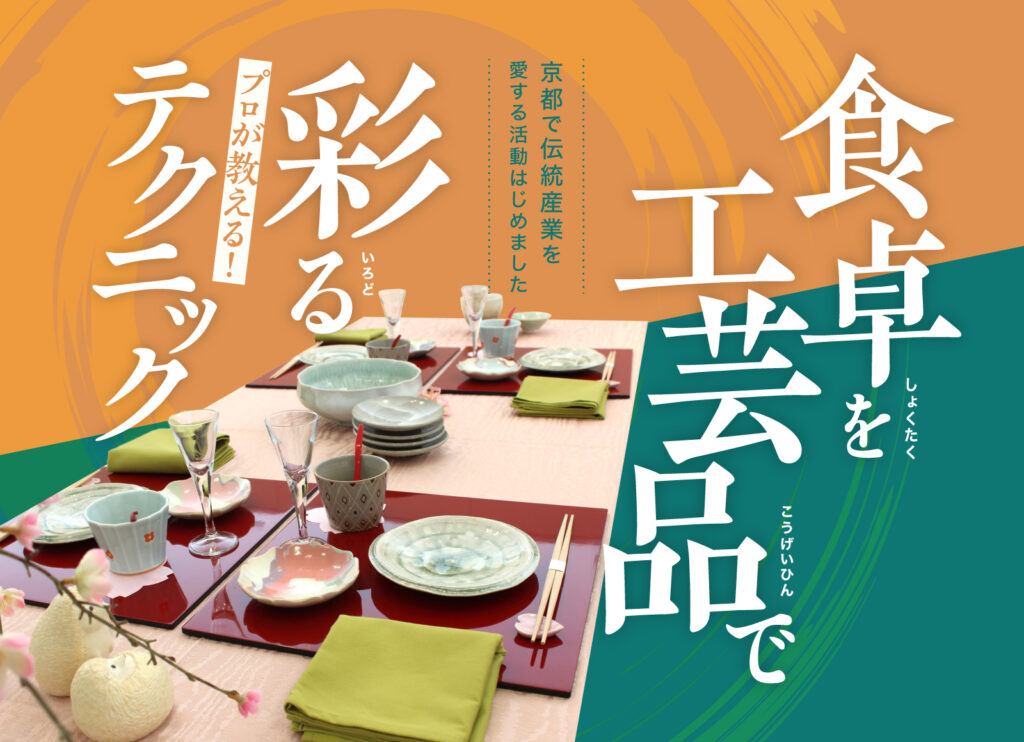

テーブルコーディネートは文字どおり、海外から文化が入ってきました。これは和製英語で、欧米ではテーブルセッティングやテーブルデコレーションと呼ばれています。私がコーディネートの勉強をしはじめた頃は、まだまだ知られていませんでしたが、現在では随分浸透し、ウエディングパーティや百貨店の食器売場、インテリアのショップなどで見受けられます。今回はご家庭向けのテクニックをご紹介します。

テーブルコーディネートの基本

テーブルコーディネートというと、『美しく飾ること』と思われますが、食卓を囲む方がコミュニケーションを取りながら、食事の場で季節を感じたり、テーマについて造詣を深めたりすることが重要だと思います。

- お招きした方の出身地の、器やメニューでおもてなしする。

- 伝統的な行事で、飾りの意味を聞きながら食事をする。

- 娘の誕生日、テーブルクロスやナプキンを推し色にして、推しについて聞く。

テーブルコーディネートに使うアイテムを紹介します。

①テーブルクロス・テーブルナプキン・ランチョンマットなど布類

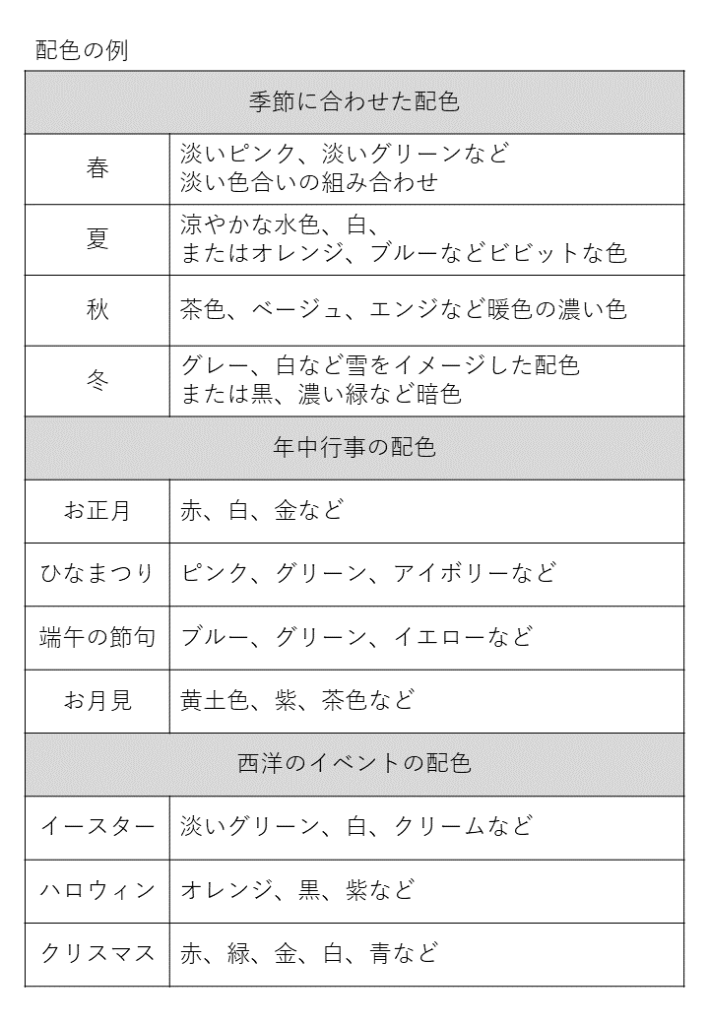

テーブル上に敷くクロスは、綿やポリエステル製、近年は布に撥水加工されたクロスも出ています。他に綿の風呂敷や、カーテン生地の端を縫ったものを使ったりしています。クロスを重ねて、配色を楽しんだり、クロスを敷かずにテーブルの天板を見せて、ランチョンマットや、帯状のランナークロスだけを敷く方法もあります。テーブルナプキンは、折り方で色々と演出が出来ます。手ぬぐいやカジュアルな食事なら紙ナプキンでもかまいません。

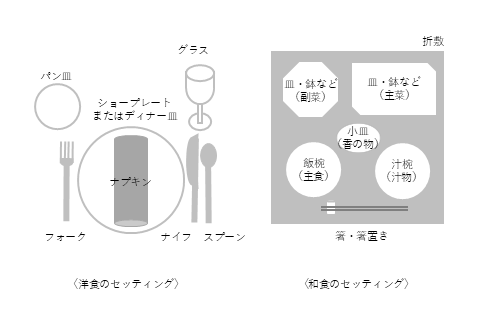

②食器

食器はメニューに合わせて準備します。陶器・磁器・金属・ガラスやプラスチックなど、色調や質感などのテイストを合わせると全体がまとまります。季節の花の絵付けがされた京焼・清水焼の器などは手軽に季節感を出せます。和食なら折敷を使うと食卓が引き締まります。洋食ならショープレートをセットし、メニューに合わせた食器をセットしていきます。

③カトラリー・箸・グラス類

和食ならお箸と、季節感を表しやすいお箸置きをセット。洋食ならカトラリーを用意します。和洋折衷ならば、カトラリーの横にお箸をセットします。グラスは飲物の種類に合わせて並べておきます。ソフトドリンクのグラスだけ用意し、アルコールは料理と共に出す場合もあります。

④花類

食卓にお花があると華やかになりますが、香りの強い花は、料理の邪魔をするのでNG。花粉が落ちやすいものや、鉢植えも避けたほうが無難です。また、大きさ、高さにも気をつけます。大きくてもテーブルの大きさの1/9程度、背の高さも向かい側の方のお顔が見えるよう、25~30センチ程度に留めます。

⑤フィギュア

テーブルコーディネートのキーポイントになるものです。テーマに沿って食事の邪魔にならないよう、キャンドルや置物、ナプキンリングやネームカード、メニューなどを用意します。京都の陶人形や竹、和紙など取り入れてもいいかも。

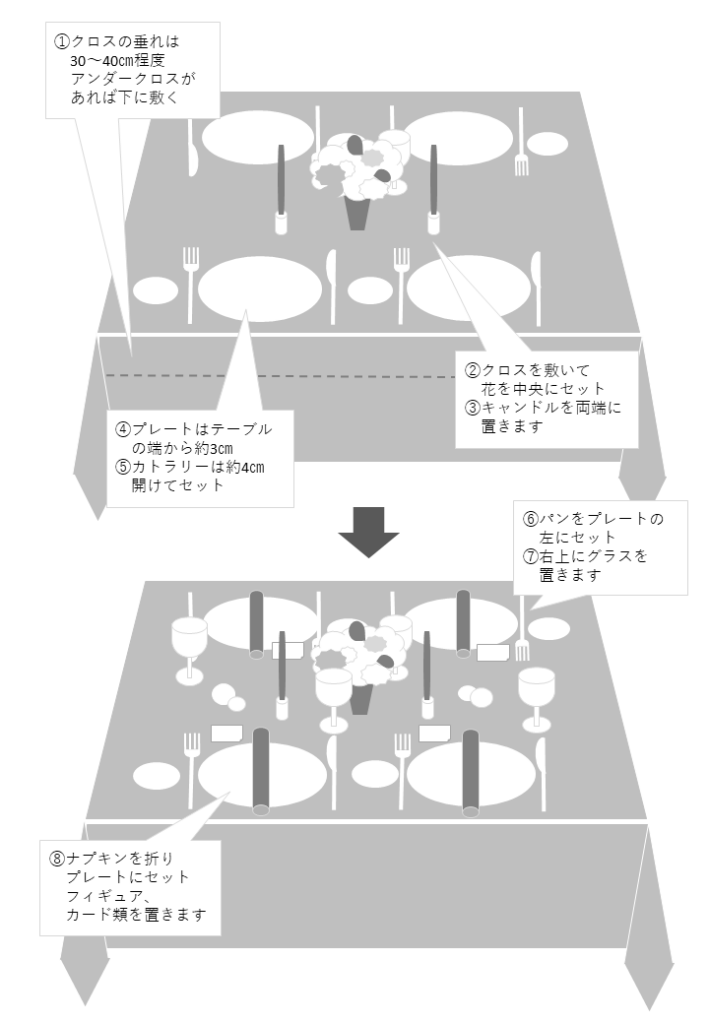

基本のテーブルセッティングの順序

- テーブルクロスを敷きます。下にネル製のアンダークロスを敷くと、クロスの滑り止めや防音効果があります。垂れ下30~40センチ程度です。

- 中央にお花や置物(センターピースといいます)などを置きます。

- ディナーの場合は、その両脇にキャンドルを置きます。

- ショープレートを席の前に人数分、セットします。この時、テーブルの手前の端からプレートの間を、指2本分(約3センチ)開けておきます。

- プレートの両端にカトラリーをセットします。テーブルの手前の端からは、指3本分(約4センチ)開けます。

- パン皿はプレートの左側、または左上に置きます。

- プレートの右上にグラスをセットします。注ぐ順に右から左へ並べます。

- 最後にナプキンを折り、プレートの上にセット。フィギュアや、メニューカード、ネームカードなどを添えます。

テーブルコーディネートの組み立て方

テーブルコーディネートをする際、次の7つのポイントを決めると、配色やアイテム、メニューやドリンクなどがスムーズに決められます。

- WHY/なぜ、コーディネートするのか。誕生日なのか、花見なのか、還暦のお祝いなのか、ポットラックパーティーなど、目的を設定します。

- WHAT/どのようなスタイルにするのか。着席か、立食かなどを決めます。

- WHO/食卓を囲む人について。主役がいるのか、子どもがいるのか、高齢者がいるのか。顔ぶれによってメニューなどの配慮するポイントが変わります。

- WHERE/場所について。自宅なのか、貸し会場なのか。自宅でもダイニングなのか、庭なのか、場所を決めます。

- WHEN/日にち、時間を決めます。ランチなのかディナーなのか、ティータイムなのかを定めます。

- HOW/お迎えからお見送りなどの進行、照明、BGMなどを考えます。

- HOW MUCH/予算について。全体の予算を組み、予算配分を決めます。

おきにのうつわ流、コーディネート(HOW MUCHは省略)

誕生日のコーディネート

- WHY/息子の誕生日(10才)

- WHAT/着席スタイル(スイーツビュッフェと食事テーブルは別に)

- WHO/本人と友人たち

- WHERE/リビング

- WHEN/ティータイム

- HOW/おやつの後はボードゲーム大会。ポップな色合いで楽しく。

お花見コーディネート

- WHY/桜の鑑賞

- WHAT/着席スタイル

- WHO/夫婦と友人夫婦4人

- WHERE/ダイニング

- WHEN/夕食

- HOW/間接照明で。BGMはジャズ。食後は和菓子とお茶を頂く。

テーブルコーディネートの基本をご紹介してきましたが、ぜひ、コーディネートに京焼・清水焼や京漆器、京銘竹や、京指物などの京都の工芸品をほん少しからでも取り入れてみてください。洋食のセッティングでも所々に和食器や和小物を取り入れると、また違った印象になると思います。無理せず、出来るときに出来ることから。長く続けることが大切です。ここぞという場面で、テーブルコーディネートを楽しんでください。

参照文献

丸山洋子. (2016). 食空間クリエーションのテクニック. 誠文堂新光社.