「西陣織」がなぜ高級織物と言われるのか

織物とは、たて糸とよこ糸を組み合わせて平面状に仕上げたもので、産地や素材によって名称が変わります。

今から約550年前「応仁の乱」で山名宗全率いる“西軍の本陣”があったことから、今出川大宮辺りを「西陣」と呼ぶようになり、その地域で織られる織物を「西陣織」と言います。

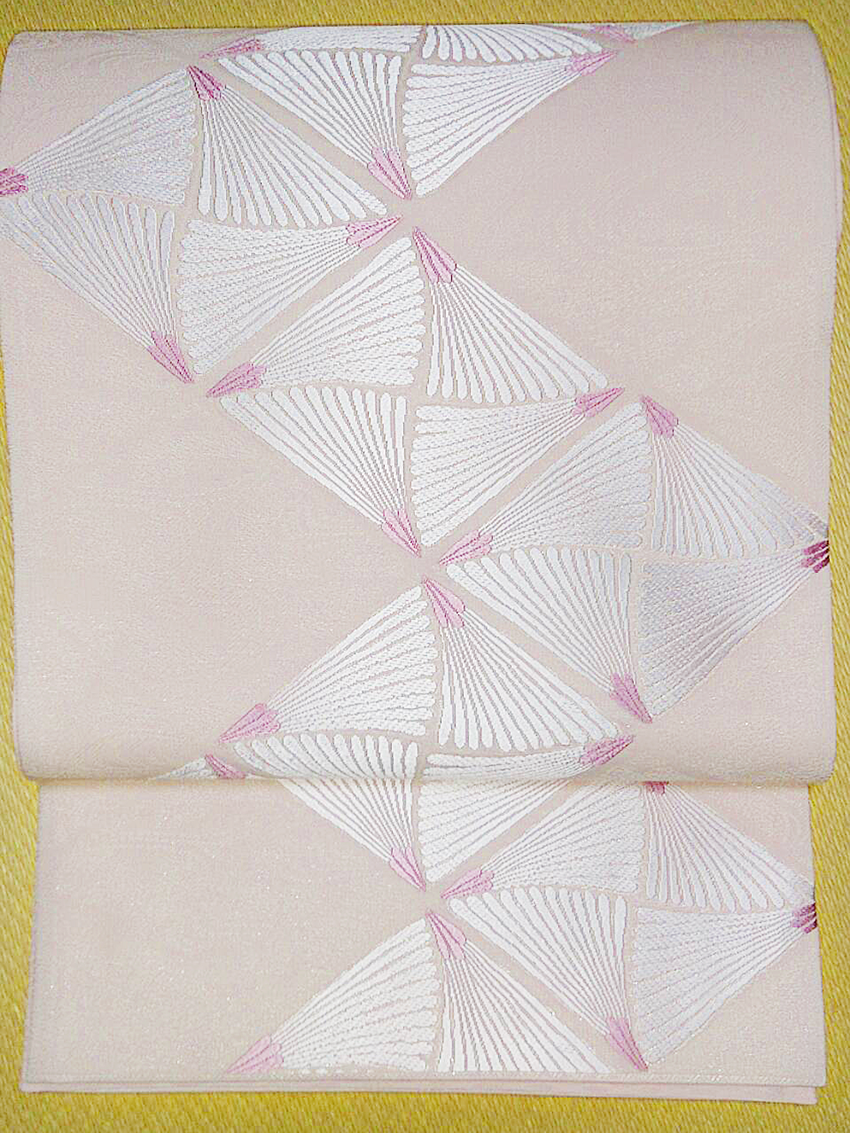

西陣織は「先染めの絹織物」で、多色で立体感のあるのが特徴です。いわゆるカイコのマユから紡いだ絹糸を染め、それをたて糸とよこ糸に用い、各社独自の織機にかけて織られます。

カイコのマユをお湯で煮ながら、ひっぱりだした糸を丁寧に巻いていく。 気をぬくと絡まってダマになったり、途中で糸が切れたりするので、熟練のワザが必要。

「鶴の恩返し」で鶴がやっているのはこのシーン。

西陣織には様々な製品がありますが、皆さんの印象にあるもので言えば、帯・着尺・袈裟・ネクタイでしょうか。その他、表装裂や人形裂なんかもあります。

西陣織が高級織物と言われるのは、絹織物であるのも理由のひとつですが個人的には、織機についている“機装置”がポイントだと思います。代表的なものでは、たて糸を制御する棒刀と伏せ、よこ糸を制御する杼箱・引き箔装置・突き出し、夏物を織るために必要なフルエ・タルメ・タスケなどがそれに当たります。織機は世界中に色んなものがありますが、これほど工夫を凝らした複雑な装置は他にはないと思います。

織物の歴史は古く、中国から伝来したものを日本独自の織物に発展させ現在に至っていますが、日本人はこうした他国から伝わったものをデフォルメして、より良いものにするために創意工夫するのが得意なのだと思います。また更に京都には昔「都」があり、平安王朝官営のもと盛んに高級織物が織られ「常により良いものを造る」ために職人たちが切磋琢磨し、創意工夫したことから革新的な進化を遂げてきたのです。京都ではこの精神が脈々と受け継がれ現在に至っています。これは西陣織に限らず京都の伝統産業品全てに当てはまるのだと思います。

玉の輿神社の語源と、「紋意匠」が出来るまで

私の仕事である「紋意匠」は約360年前に岡本尊行氏が創業されたのが始まりで、北区にある「今宮神社」の、織姫社御神前北端にその顕彰碑があります。余談ですが「今宮神社」は玉の輿神社とも言われ、八百屋の娘だった“お玉さん”が三代将軍家光の愛妾となり、五代将軍綱吉の生母「桂昌院」となったことからそう呼ばれるようになったそうです。

西陣織はたくさんの工程があり、社会的な分業によって成り立っています。まず織屋さんが商品を企画立案し、図案家さんがデザインを起こし、紋屋が設計図を作り、その間に染屋さんが使用するたて糸とよこ糸を染め、整経屋さんがたて糸を整え、織手さんがよこ糸等の機準備をして製織する。織れた反物は用途により整理加工され、商品となります。

分業のメリットは、それぞれが専門分野に精通し、高い技術力を保持することが出来る事です。デメリットは、どの工程が欠けても成り立たない事です。

意匠とは?京都の珍しい意匠をご紹介「伝統産業のレア意匠たち」を読む

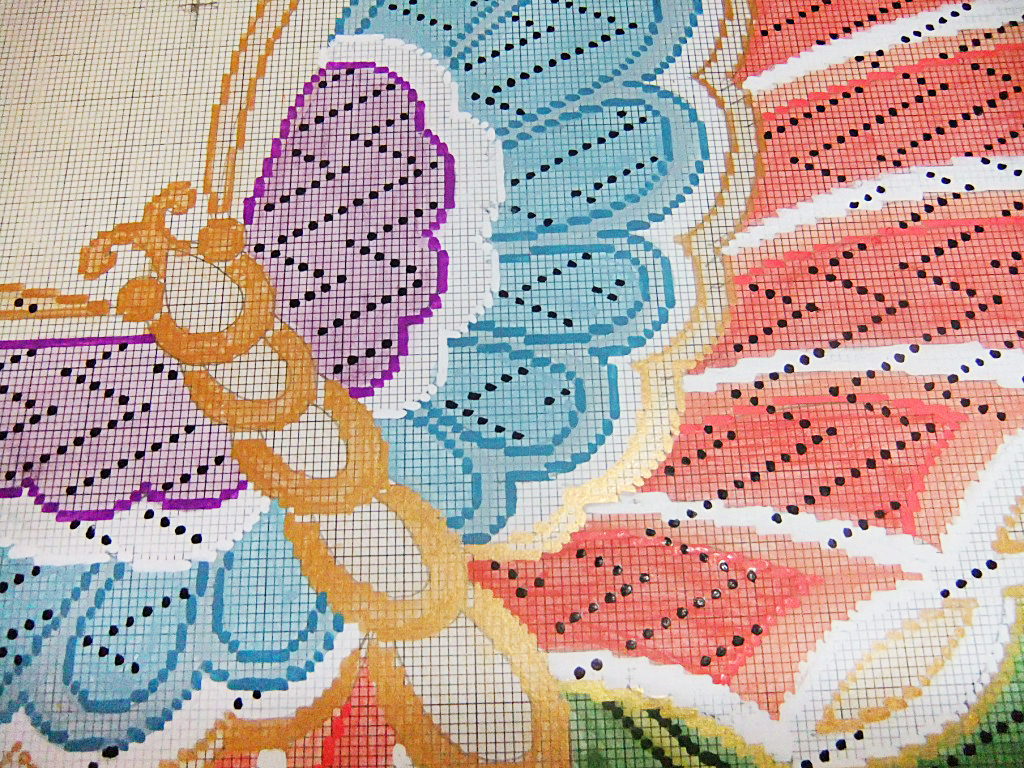

そのひとつである「紋意匠士」の仕事とは、いわば織物の設計図を作ることで、原寸大の図案をもとに、機の仕様に合わせて「罫紙」と呼ばれる方眼紙を選定、そこに図柄を拡大し写し取る「増し絵」という鉛筆書きの作業をし、仕上がりをイメージしながら色を塗る「彩色」、方眼紙に沿って糸目に印をつけていく「はつり」を施し、意匠図を完成させます。

その後スキャナで読み取り、コンピューター上で絵画的な情報を指示する「紋データ」、織物の風合いを指示する「付属」、横糸の動きを指示する「交換」を組み合わせ、CGSとよばれる規格にあわせてデータをおとしこみます。それを自動織機にかけると製織できるという仕組みになっています。今は主にパソコンで作業しますが、データのやり取りは3,5インチのフロッピーが主流です。職人の高齢化が進み、新しいメディア等に対応出来ないのが現状です。

私にとっての「仕事」とは

そもそも祖父が戦後にこの家業を始め、祖父から父、父から母へ受け継がれ、今現在は私たち姉妹が引き継いでいます。実演をしていると「細かい仕事ですね」 と言われますが、子供の頃から見ていたので特にそうは思わず、自分はコツコツ努力するタイプなので向いていると思いましたし、当時は忙しかったので母を助けるつもりで始めました。その頃はちょうどバブルで、職業を聞かれると“伝統産業に従事している職人”と説明するのが恥ずかしかったのですが、今は「凄いね」と言ってもらえるので、時代は変わるものだなと思いました。「継続は力なり」と最近は身を持って実感しています。

この仕事をしているとよく「絵を描くのが上手くないとできないですよね」と言われます。確かに綺麗な織物を作り出すためには、図案のイメージ通りに仕上げる絵画的な要素も必要ですが、その他に織機の動きに過剰な負担をかけないこと、糸を無駄に使わないことなどを数値化して組み合わせるプログラマー的な要素も必要です。

複雑で難しい織物がミスなく織りあがった時には、達成感とともに喜びを感じます。誰かがミスをすると関連工程全てに迷惑がかかりますので、気をつけてはいますが、やはりうまく織れないこともあります。そんな時は激しく落ち込みますが「昔の人もやってきたのだから、自分にもやって出来ないことはない」と言い聞かせ、気持ちを切り替えるようにしています。そしてもうひとつ、素直に謝り修正すること。この当たり前の事が大人になってなかなか出来ないのですが、迅速に誠意をもって対処するように心がけています。分業化されている分、コミュニケーションがうまく取れていないとトラブルにもなりやすいので、チーム全体の連携が上手くいくようにするのも仕事のひとつだと思っています。そういった意味では、仕事とはまさに人生そのものだとも感じます。

西陣織業界も、着物の着装機会の減少や高齢化に伴う後継者不足が深刻ですが、千年の都「京都」ならではの技術と先人達の精神を次世代へ繋げる一助となるように頑張ります。