【茶道とは。何モノか。シリーズ】

第1回「茶道とは。何モノか。」第2回「わび、さびの誕生」

第3回「茶の湯の成立」

第4回「世界の港湾都市大坂堺」

第5回「大坂 堺 織田信長と茶の湯政道。」◀︎今ここ

中世の自治都市・堺

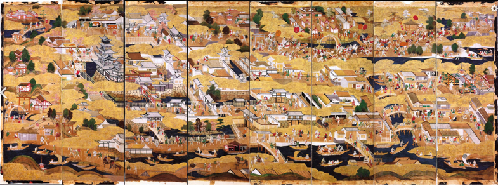

大坂 堺は中世に貿易港として発展し、「東洋のベニス」として栄華を極めた。安濃津(三重県津市)、博多津 (福岡県福岡市)、堺津(大阪府堺市)の中世 日本の主要港湾である三津に数えられ、戦国時代には環濠都市となり、自治的な都市運営が行われた。

ガスパル・ ビレラは永禄5年(1562年)の報告書の中で、「他の諸国において動乱あるも、この町にはかつてなく敗者も勝者もこの町に在住すれば、皆平和に生活し、諸人相和し、他人に害を加えるものなし。町は甚だ堅固にして、西方は海を以て、また他の側は深き堀を以て囲まれ、常に水充満せり。」と記され、1598年のオルテリウスの日本地図の中にも、Sacay(堺)という名前が記され、Meaco(都=京都)と共に知られる重要な都市であった。

大永7年(1527年)から享禄5年(1532年)にかけての足利義維(室町幕府第11代将軍・足利義澄の次男)は、堺公方(さかいくぼう)、堺大樹(さかいたいじゅ)と呼ばれ、(大樹は将軍の意)。義維はこの時期和泉国堺にあって、異母兄の将軍足利義晴と対峙した。堺公方の奉行人はほとんど幕府同様に文書を発給していたことから、その体制をさながら独立国家のように堺幕府と呼ぶ現代の研究者もいる程である。

堺の街は、室町時代に日本が中国の明朝と行った貿易である日明貿易(にちみんぼうえき)によって繁栄を極めていた。特に室町幕府や大内氏が中国 皇帝に対し貢物を献上し、皇帝側は恩恵として返礼品をもたせて帰国させることで外交秩序を築き争乱を防ぐ目的の朝貢貿易は、随行する商人による倭寇や密貿易と区別した勘合貿易(かんごうぼうえき)と呼ばれ、有力商人にあらかじめ抽分銭(輸入税)を納めさせて遣明船を請け負わせる方式を取るようになった。その際の抽分銭(輸入税)が3000-4000貫文であった記録から、その10倍に相当する商品が日本に輸入されていた事がわかり、堺の商人には抽分銭や必要経費を差し引いても十分な利益が出る構造になっていたと考えられている。

堺は織田信長に制圧される以前は、どの大名に支配されず、周囲を壕で覆い、浪人に警護させ、商人が独自に自治を行う、独立した都市であった。しかし、1568年 千利休46歳のとき、 織田信長の畿内制圧が着手され、信長はまず摂津に出陣し、十月二日摂津、和泉に矢銭(臨時の賦課税)を課した。

「細川両家記」。石山本願寺が礼銭五千貫、法隆寺が防築銭千貫余に対し、堺は二万貫(20億円)という巨額の矢銭(臨時の賦課税)である。織田信長は活力に湧く自由都市 大坂 堺に着目し、圧倒的な武力をもって堺を制圧しようとした。信長の威嚇的な矢銭の強要に対し、堺の町衆(豪商)は断固拒否し、南北両荘一致して防戦の用意をした。

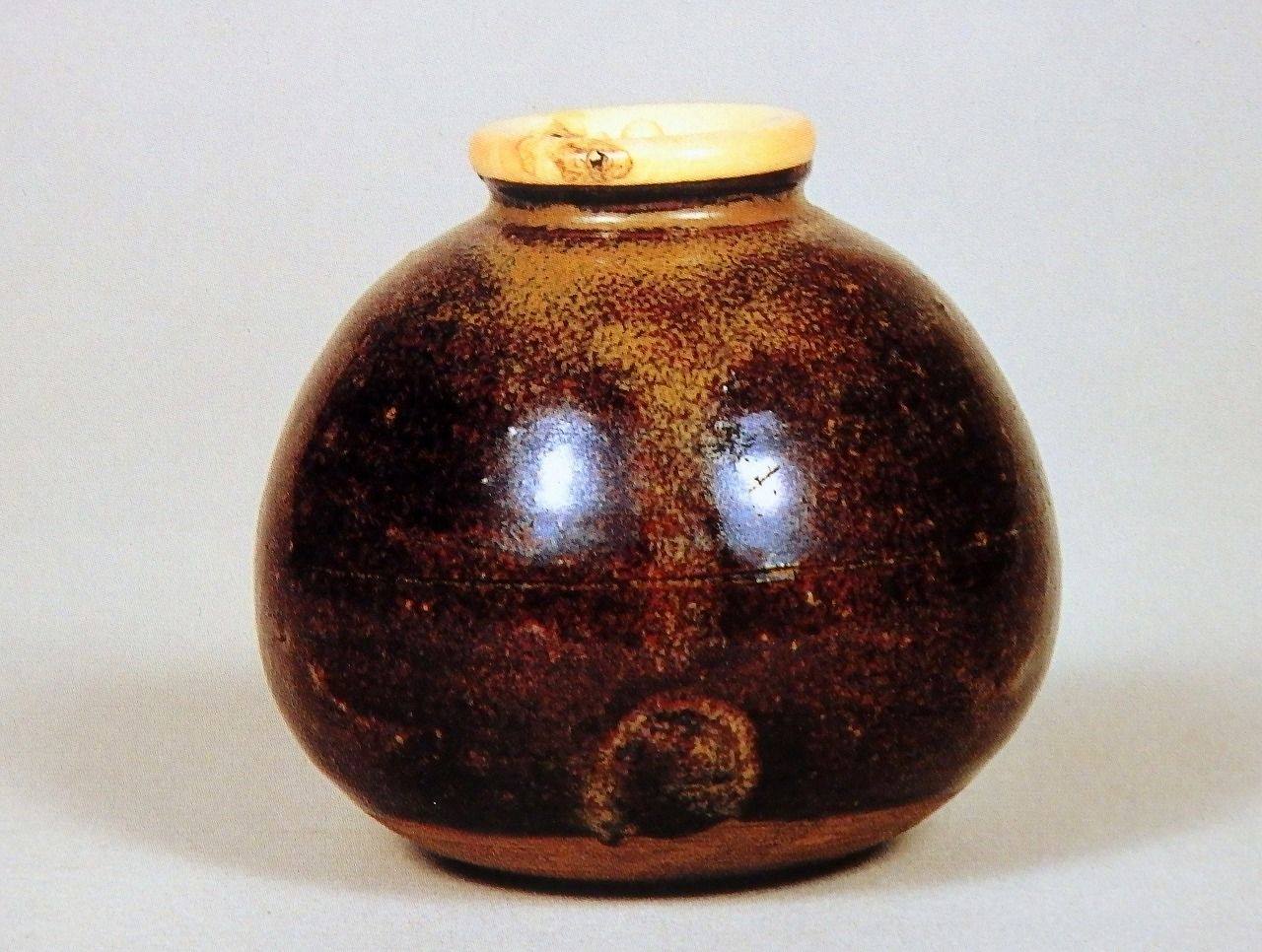

1569年永禄十一年十月二日、織田信長が上洛し、摂津の西成郡茂河に陣を張る。その時、納屋業(倉庫兼金融業)のほか薬種、火薬、鉄砲などの商売も行って巨額の富を得ていた今井宗久は、天下に聞こえる松島という茶壷、紹鷗茄子(茶入)を献上する。武野紹鴎に茶を学び、後に千利休・津田宗及と共に茶湯の天下三宗匠と称せられた今井宗久が、信長に堺の実情を説明した結果、信長がこれを了解し、堺衆と会見することになった。

会談の結果、織田信長は今井宗久の手引きにより、堺を「自治」体制のまま信長に従属させることにした。元亀元年(1570年)松井友閑を政所に任命し、足利義昭追放後の天正二年三月、京都 相国寺の茶会には、紅屋宗陽、塩屋宗悦、今井宗久、茜屋宗左、山上宗二、松江隆仙、高三隆世、千宗易(千利休)、油屋常琢、津田宗及ら10人が出席している。これは堺の会合だったと考えられる。

織田信長の茶湯政道。

織田信長は、茶の湯に大きな関心を示し、堺の商人との交渉に茶の湯を利用した。一説には「茶器を家臣への恩賞として利用する目的があった」といった説があるが、「信長公記」に信忠に家督を譲った際に、茶器だけを持って家臣の家に移っている事から、信長自身が純粋に茶の湯を愛していたといえる。

信長は流行した茶の湯を家臣団掌握の手段など、政治的にも活用し、一国に値する程の価値があった「名器と称される茶道具」を、領地 金銭に代わる恩賞として与えた。限りある国土の中で恩賞と領地加増の問題は、どの大名にとっても頭の痛い問題であったが、信長はそれをうまく改善した。

しかも、海外から茶器を輸入出来る拠点である堺と、輸入した茶器を鑑定し価値 評価を与える事ができる目利き、大坂商人の茶人達を手中に置いたのである。それを裏付ける逸話として、甲斐攻略で戦功を上げた滝川一益は信長に対し、珠光小茄子という茶器を恩賞として希望した。しかし、与えられたのは関東管領の称号と上野一国の加増で、がっかりしたという。本来なら、土地の加増のほうが茶器よりもはるかに価値のある事のはずである。

津田宗及は、元亀4年(1573年)2月3日には岐阜城で織田信長の名器の拝見を特に許され歓待されるまでになった。天正6年(1578年)、織田信長が堺を来訪した際には、自邸に訪問を受けるなどし、重用され、明智光秀の茶会にも顔を出していたが、後に実権を握った羽柴秀吉にも信頼を得て茶湯者八人衆の一人として数えられ、同じく、大坂 堺の商人、茶人 今井宗久、千宗易(千利休)達も共に、後に3,000石(約1500万円)の知行を与えられる事となる。

翌 天正6年(1574年)3月24日 織田信長は、相国寺で茶会を開いた。茶頭は信長の右筆(秘書役)武将 松井友閑であった。友閑は、祖父の代から足利氏の幕臣として仕え、永禄の変で足利義輝が三好三人衆らによって暗殺されると、後に織田信長の家臣となった人物である。「兼見卿記」、「宗及記」によると、津田宗及とも親交を深め、目利きで知られ、鳥丸家、松江宗訥と共に、天下三墨蹟の一つ「無準」の墨蹟を所持していた。無準師範は中国 南宋の臨済宗の僧で、鎌倉時代中期の僧 円爾をはじめ日本から無準に参じた僧は多く、日本に最も強い影響を与えた宋代禅林中の巨人である。

松井友閑は、武野紹鴎より「相阿弥茶湯書」を伝えられ、戦国武将としてだけではなく、茶人、文化人で、茶道に対する造詣が深かった。後にも信長が開く茶会には、度々茶頭として呼ばれ、織田信長の相国寺茶会には、天下三宗匠のうちの二人、堺の豪商 天王寺屋 津田宗及、千宗易(千利休)が出席し、床には水墨山水画を描いて牧谿(もっけい)と並称される、玉㵎筆の「万里江山」の絵 (玉㵎:中国 南宋末の画僧)、京都の豪商 大文字屋から召し上げた「初花」肩衡(茶入)、「安井茶碗」「朱徳作茶杓」がズラリと並んだ。

「香炉両人所持」と呼ばれた、「不破香炉」所持の津田宗及、「珠光香炉」所持の千利休に、織田信長は扇子に乗せた蘭奢待(らんじゃたい)を、扇子と共にこの二人に下賜した。蘭奢待とは、奈良 東大寺 正倉院 中倉薬物棚に、正式名称「黄熟香(おうじゅくこう)」別名「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれる、現在も実在する香木がある。蘭奢待の「蘭」文字の中には、「東」。奢の中には、「大」。待の中には、「寺」が、含まれているので、別名、「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれ、成分からは伽羅に分類される香木で、平城京の仏教文化を創った聖武天皇の崩御のあと、光明皇后により、東大寺に奉献された聖武天皇遺愛の品の一つである。日本には聖武天皇の代(724年‒749年)に中国から渡来したと伝わり、一説には「日本書紀」や聖徳太子伝暦の推古天皇3 年(595年)記述という説もある、天皇家伝来天下の香木である。

歴代の天皇や将軍たちは、手柄のあった者に対し、この香木を切り取って与え、蘭奢待を持つ者が、天下人である。という象徴となった。現代においても、正倉院展で公開される蘭奢待には、足利義満、足利義教、足利義政、土岐頼武、織田信長、明治天皇らが切り取った跡が示されている。

「御会過テ、蘭奢侍一包拝領申候、御扇子すへさせられ、御あふきとともに被下候、宗易・宗及両人ニ迄被下候、香炉両人所持仕候とて、易・及ニ東大寺拝領いたし候、其外堺衆ニハ何へも不被下候」織田信長は扇子に乗せた蘭奢待(らんじゃたい)を、扇子とともに津田宗及、千宗易(千利休)、この二人に下賜したのである。

織田信長の「茶の湯政道」である。

天正3年(1575年)十月二十八日、織田信長と徳川家康が武田勝頼の軍勢を破った長篠の戦いの三ヶ月後、織田信長は京都や堺の茶人17人を招き京都妙覚寺で茶会を催した。本願寺との和睦が成立し顕如上人へ一文字呉器茶碗を贈った一週間後である。浄土真宗本願寺派 第11世宗主である顕如が信長に献上した茶壷「三日月」、「白天目茶碗」、「九十九髪」の茶入、「松島」の茶壷など、天下の大名物を披露した。この時、茶頭を務めたのが千宗易(千利休)で、「信長公記」に宗易の名が登場するのはこの時が初めてである。

「千利休由緒書」には、この頃「御茶頭を仰せ付けられ三千石を給された。」と記されている。

天正5年(1577年)松永久秀が、信長の命に背き、上杉謙信、毛利輝元側に寝返った。信貴山城に立て籠もり再び対決姿勢を明確に表した。信長は松井友閑を派遣し、理由を問い質そうとしたが、使者には会おうともしなかった。

同年、織田信長が紀州征伐へ出陣すると、播磨国の別所長治もこれに加勢し、同盟関係から裏切った中国地方の毛利輝元を信長が制圧しようとすると、長治は先鋒役を務めに申し出た。しかし、織田勢による上月城の虐殺、中国方面総司令官が足軽出身の新参者 羽柴秀吉であることに不満を抱き、妻の実家である丹波国 波多野秀治と共に信長に反逆した。

1578(天正6)年正月一日、安土城 織田信長のもとへ五畿内の諸将が新年挨拶のため出仕する事となった。信長は諸大名の挨拶を受ける前、一部のだけの諸将を招き、朝の茶事を催した。出席者は織田信忠、武井爾伝、林秀貞、滝川一益、細川藤孝、明智光秀、荒木村重、長谷川与次、羽柴秀吉、丹羽長秀、市橋長利、長谷川宗仁である。6畳の茶室に於いて十二名、この茶会で何が話されたのか。十二名から外された武将達は、その事実をどのように受け止めたのか。茶の湯の第一は客組で、主客とも拝見する第一は道具でなく「人間」なのである。茶頭は松井友閑が務め、一同は茶席にて雑煮と舶来の菓子を信長から賜った。

以降4年間、播磨国攻略、織田家京屋敷を二条新御所として、皇太子 誠仁親王に進上、大坂本願寺との講和、東国 北条氏政を織田政権 支配下に従属させ、徳川家康と同盟関係にあった信長は、徳川領の遠江・三河へ侵攻した甲斐武田氏一族を攻め滅ぼし、名実共に天下人へとたった数年で駆け上がっていく事になる。

天正10年(1582年)一月元旦、織田信長は出仕してきた者たちに安土城の天皇を迎えるための部屋「御幸の間」を見せた。という記録が「信長公記」に残されている。信長を太政大臣、関白、征夷大将軍のいずれかに任ずる事が話し合われ、5月に朝廷が安土城の信長に推任のための勅使を差し向けた。

本能寺の変

本能寺の変 天正10年(1582年)五月二十九日、信長は未だ抵抗を続ける毛利輝元攻略の中国遠征 出兵準備のため、「戦陣の用意をして待機。命令あり次第出陣せよ。」と、安土城の留守居衆と御番衆に指示を出し、供廻りも連れず本能寺に逗留した。六月一日 信長は、安土より38点の茶道具を京に運ばせ、前久、晴豊、甘露寺経元などの公卿・僧侶ら40名を招き、本能寺に於いて道具開きの茶会を茶開き、名器を披露した。この茶会の目的は博多の豪商島井宗室が所持する楢柴肩衝を何とか譲らせようと思っていたとも、多数存在する暦の統一を朝廷と交渉するための上洛だったとも云われている。

名物開きの茶事が終わると酒宴になり、妙覚寺より織田信忠が来訪

し、信長、信忠親子は酒を飲み交わし、深夜になって信忠が帰った後

も、信長は本因坊算砂と鹿塩利賢の囲碁の対局を見物し、しばらく後

に就寝した。

是非に及ばず

六月二日曙(午前4時)明智光秀は3,000余騎の寄手で、本能寺を完全に包囲した。信長や小姓衆は、下々の者の喧嘩だと思った。しかし、暫くするとその者たちが喊声を上げ、御殿に鉄砲を撃ち込んできた。「こは謀反か。如何なる者の企てぞ。」と、信長は蘭丸に尋ね、見に行かせ「明智が者と見え申し候。」と報告を受け、織田信長は、「是非に及ばず」と、一言、言った。

信長は弓を持ち戦ったが、どの弓もしばらくすると弦が切れ、次に槍を取って敵を突き伏せて戦うも肘に槍傷を受け内に退いた。女房衆に「女はくるしからず、急罷出よ」と逃げるよう指示を出し、手を合わせ火がかけられた殿中の奥深くに入り、内側から納戸を締め、腹を切った。

「是非に及ばず」本能寺で織田信長が自害する直前、最後に残した言葉。

「是非」とは、善・悪・好・悪、有・無と言った、全ての相対的判断を言う。

「来たって是非を説く者は、便ち是非の人」とある。あれこれ思い巡らす者は、結局二元論に陥り、ものの本質に直入出来ない。「是非とも願う」と言った現代用法は自己中心的な欲求を求めるものなので、混同してはいけない。

下天は夢か

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり一度生を享け、滅せぬもののあるべきかこれを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ。織田信長は幸若舞の演目 「敦盛」この節を特に好んで演じた。

「人間五十年」人間(じんかん、又は、にんげん)五十年」は、人の世(人間世界)の意。 「化天のうちを比ぶれば」化天は、六欲天の第五位の世化楽天で、一昼夜は人間界の800年にあたり、化天住人の定命は8,000歳とされ、「下天」は、六欲天の最下位の世で、一昼夜は人間界の50年に当たり、住人の定命は500歳とされる。信長は「人間」を「人の世」と云う意味で使っていた。「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」は、「人の世の50年の歳月は、下天の一日にしかあたらない」という意味になる。

現代において、当時の平均寿命から「人の一生は五十年に過ぎない」という意味と、誤って説明される場合があるが、この一節は天界をと比較対象することで人の世の時の流れの儚さについて説明している。人の一生が五十年と言っているわけではない。

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり一度生を享け、滅せぬもののあるべきかこれを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ。は、平家物語の祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)をあらわす。

諸行無常(しょぎょうむじょう)仏教用語で、この世の現実存在はすべて、すがたも本質も常に流動変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないこと。「諸行」は、この世の一切の事物と現象を指し(有為法)「無常」とは、一切は常に変化し、不変のものはないという意味である。

全ての現象とは、それぞれ互いに多種多様な因果関係を持ちつつ、未来から現在に現れ、現在から過去へ過ぎ去る、という無数の流動生滅と離合集散織りなすところこそ、われわれの生きる有為転変の世界なのである。

【茶道とは。何モノか。シリーズ】

第1回「茶道とは。何モノか。」第2回「わび、さびの誕生」

第3回「茶の湯の成立」

第4回「世界の港湾都市大坂堺」

第5回「大坂 堺 織田信長と茶の湯政道。」◀︎今ここ

(いろは歌 :平安中期以後の作)

「色はにほへど 散りぬるを」

いろはにほへと ちりぬるを

「我が世たれぞ 常ならむ」

わかよたれそ つねならむ

「有為の奥山 今日越えて」

うゐのおくやま けふこえて

「浅き夢見じ 酔ひもせず」

あさきゆめみし ゑひもせす

涅槃経 (ねはんぎょう) の偈 (げ) 「諸行無常、是生滅法 (ぜしょうめっぽう) 、生滅滅已 (しょうめつめつい) 、寂滅為楽 (じゃくめついらく) 」の意を訳したもので、この世の全ての現象の理を表しているのである。現象=(有為法 有為と無為)「有為」は仏教用語で、因縁(ネットワークと相互作用)によって起きる一切の事物。有為の奥山とは、無常の現世を、どこまでも続く深山に喩えたもので、平家物語、敦盛と同じくいろは唄も、善・悪 好・悪 有・無の二極以外。常に変化流動するの第三極「空」を歌った、2世紀に生まれたインド仏教の僧 龍樹(ナーガールジュナ)が「有為の中論」で記した理論である。

人間五十年、

「人の世の50年、下天の一日なのである。」

化天のうちを比ぶれば、

「化天の一昼夜は800年」夢幻の如くなり。

「夢幻 一瞬だ。」

一度生を享け、

滅せぬもののあるべきか

「一度 生を受け、

死なぬ者などあるものか。」

これを菩提の種と

思ひ定めざらんは、

口惜しかりき次第ぞ。

「これが仏の定めとも、

悔しい事 限りなし。」

桶狭間の戦いで今川義元軍の尾張侵攻を聞き、清洲城の織田信長は、人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり一度生を享け、滅せぬもののあるべきかこれを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ。「敦盛」のこの一節を謡い舞い、陣貝を吹かせた上で具足(甲冑や鎧・兜)を着け、立ったまま 湯漬を食したあと、甲冑を着けて出陣した。

織田信長は母・土田御前が信秀の正室であったため2歳にして那古野城主となる。しかし、身分にこだわらず、民と同じように町の若者とも戯れ、幼少から青年時にかけて奇妙な行動が多く、周囲から尾張の大うつけと称されていた。今川氏へ人質として護送される途中で松平氏家中の戸田康光の裏切りにより織田氏に護送されてきた8歳年下の松平竹千代、後の徳川家康と幼少期を共に過ごし、後に、両者は固い盟約関係(清洲同盟)を結ぶ事にななった。

尾張の大うつけと呼ばれた信長は生母と弟の謀反に遭い弟を殺害している。

桶狭間の戦いでは、幼少の頃から竹馬の友である徳川家康が敵方の先鋒として率いる2万人とも4万人とも云われる今川氏の軍勢に対して織田軍は総兵力5千人で勝利した。

ルイスフロイス

宣教師ルイス・フロイスの記録には、彼(信長)は中くらいの背丈で、華奢な体躯であり、ヒゲは少なく、はなはだ声は快調で、極度に戦を好み、軍事的修練にいそしみ、名誉心に富み、人情味と慈愛を示し正義において厳格であった。彼の睡眠時間は短く早朝に起床した。貪欲でなく、はなはだ決断を秘め、戦術に極めて老練で、非常に性急であり、激昂はするが、平素はそうでもなかった。彼はわずかしか、また ほとんど全く家臣の忠言に従わず、一同からきわめて畏敬されていた。酒を飲まず、食を節し、人の扱いにはきわめて率直で、自らの見解に尊大であった。彼は日本のすべての王侯を軽蔑し、下僚に対するように肩の上から彼らに話をした。

彼は善き理性と明晰な判断力を有し、神および仏の一切の礼拝、尊崇、並びにあらゆる異教的占卜や迷信的慣習の軽蔑者であった。形だけは当初法華宗に属しているような態度を示したが、顕位に就いて後は尊大に全ての偶像を見下げ、若干の点、禅宗の見解に従い、霊魂の不滅、来世の賞罰などはないと見なした。

彼は自邸においてきわめて清潔であり、自己のあらゆることをすこぶる丹念に仕上げ、対談の際、遷延することや、だらだらした前置きを嫌い、ごく卑賎の家来とも親しく話をした。彼が格別愛好したのは著名な茶の湯の器、良馬、刀剣、鷹狩り。

彼は少しく憂鬱な面影を有し、困難な企てに着手するに当たっては甚だ大胆不敵で、万事において人々は彼の言葉に服従した。趣味は舞と小唄。敦盛一番 の外はお舞にならず“人間五十年、下天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり”の節を歌い慣れた口つきで舞われます。

つまり、織田信長の人生観は、「是非に及ばず。」良いも、悪いもない。自分の成したい「天下布武」に真っ直ぐ走るだけだ。結果などどうでもいい。いつ死んでも構わない。人生とは生死を賭けた遊びという事なのである。

【茶道とは。何モノか。シリーズ】

第1回「茶道とは。何モノか。」第2回「わび、さびの誕生」

第3回「茶の湯の成立」

第4回「世界の港湾都市大坂堺」

第5回「大坂 堺 織田信長と茶の湯政道。」◀︎今ここ