「さくら」の人気の秘密と、日本人の桜への美意識

もうすぐ京都を桜色に染める桜前線がやってきます。この時期になると毎年、テレビやネットで「桜ソング特集」を見かけますよね。みなさんお気に入りのサクラノウタは何ですか?私は森山直太朗さんの「さくら(独唱)」です。最近では卒業式の定番ソングにもなっているとか。編集部サクラ特集第2弾は、この森山直太朗の名曲「さくら」の人気を私なりに分析しながら、桜と日本人ひいては京都人の美意識について語りたいと思います。【編集部/吉川哲史】

※おことわり

私は音楽については全くのシロートです。さらにアラフィフ世代であり、私的JPOPの全盛期は「ザ・昭和」です。という私がおこがましくも21世紀の歌について語ることをお許し願います。

「さくら(独唱)by森山直太朗」に日本人がココロ惹かれるワケ

「さくら」の歌詞は春の別れの心情を、桜になぞらえて綴られています。多くの人がこの歌を聴くと、桜の花びらがヒラヒラと舞い散る桜並木を脳内キャンバスに描いていると思います。

では、なぜ別れの舞台に桜が選ばれたのか。歌詞が語っていることは「桜の花はとても美しい。でもその美しさはすぐに散ってしまう儚(はかな)いもの。だからこそ、その美しさは我々の心に残りつづける」です。そして「僕たちの思い出はほんの短い間のことだったけれど、それは決して忘れ去られない大切なもの」という想いを桜に託しています。思い出の美しさと別れのせつなさの対比が、桜のイメージとピタリ合っていますよね。

単に「美しい」だけならバラの方がキレイだという見方もできますが、バラ、特にその象徴である「赤いバラ」に「せつなさ」を感じることはできません。桜は喜びも悲しみも分かちあえる不思議なチカラをそなえています。

また、桜は離れて見ると鮮やかなピンク色に映えていますが、近くで眺めると限りなく白に近いピンクに見えます。この「主張しない桜色」が日本人の奥ゆかしさを表わしています。歌詞での主役は「別れ」であり、桜は場を演出する背景に徹しています。まさに桜ならではの役割を演じてくれているのです。

そしてなんといっても直太朗さんの美声があればこその「さくら」であることは言うまでもありません。シンプルなピアノの伴奏を背に、透明感あるボイスで堂々と歌いあげるさまは、まさしく美しく咲き誇る桜そのもの。彼のさくらを聴くと、思わず背すじがピンとしてしまいます。森山直太朗がさくらソングの草分けと言われるのもナットクです。

このように、凛とした美しさとその儚さ。桜が持つこの「主張しない存在感」は、一瞬の美に価値を見出す日本人の精神(こころ)と重なり合います。それゆえ「さくら(独唱)」は日本人のココロを響かせているのだと思います。

以上、ここまでは私なりの「さくら/森山直太朗」論におつきあいいただきました。

サクラ文化は京都がプロデュースした?

このように、桜の花は日本人の心と深く結びついていますが、決して昔から「桜=日本の花」だったわけではありません。少なくとも奈良時代までは、日本人にとっての花といえば、それは梅を指していました。理由はいくつかあるそうで、1つは立春後に最初に咲く花が梅であることです。今よりも冬の寒さが遥かに厳しかった時代の人々にとって「春のおとずれ」は、現代とは比較にならないくらいに待ち望まれていたものでした。そのおめでたい時期に咲く梅を愛でたというもの。

もうひとつは中国文化の影響だといわれます。古代において中国は世界文化の中心であり、その中国では梅や牡丹の花が愛されていました。日本もその影響を受け奈良時代から平安時代初期までは、花といえば梅だったのです。新元号「令和」が奈良時代の「万葉集」に編まれた梅の歌から選ばれた言葉であったのは記憶に新しいところでしょう。

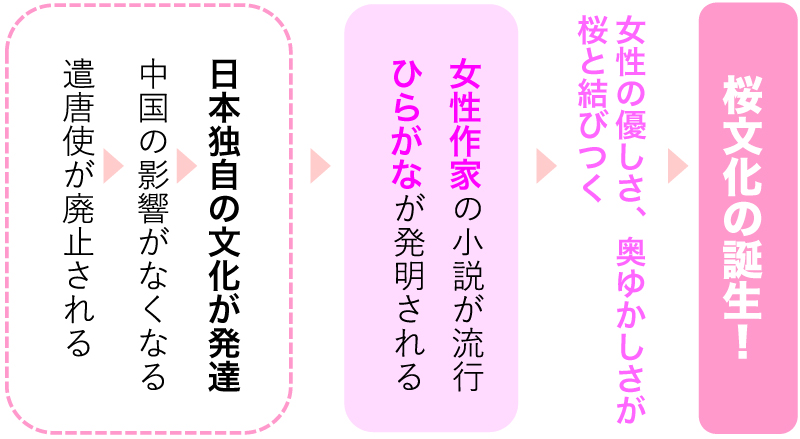

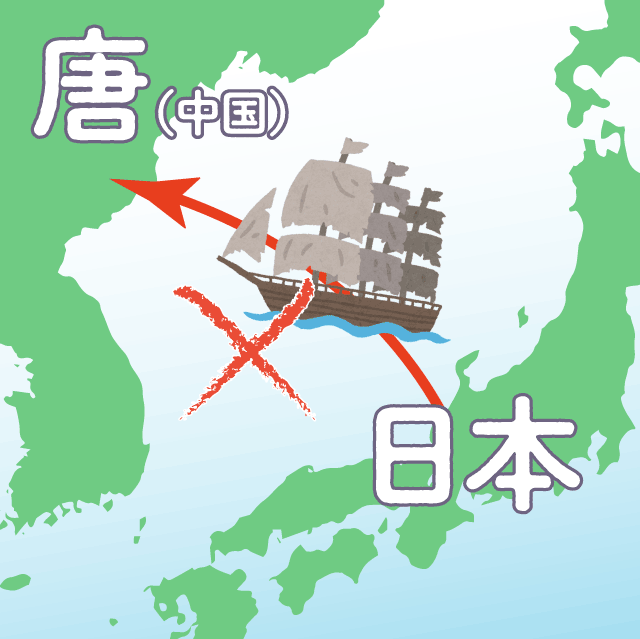

ではなぜ梅から桜へとバトンタッチされたのか。話せば長くなるので図で示すとこうなります。

なんだか「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいになったので補足説明します。平安時代中期に菅原道真が遣唐使を廃止し中国との国交が断たれると、日本独自の国風文化が栄えるようになります。

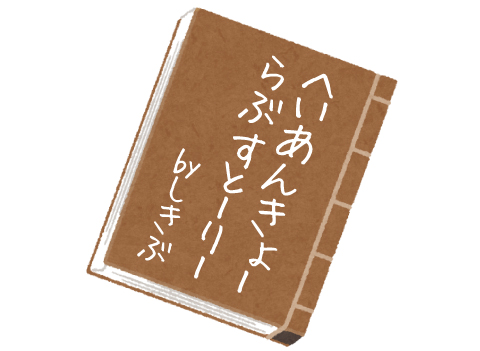

「ひらがな」が生まれ、紫式部による源氏物語が描かれたのもこの時期です。ひらがなや女性作家の活躍など日本独自の文化と、桜のもつ優しさや奥ゆかしさとが結びつくようになり、徐々に桜が日本の花としてイメージされるようになったのではないかと思います。(注:編集部解釈)

そして、日本最初のお花見が行われたのもこの平安時代でした。嵯峨天皇が洛中の神泉苑で催した「花宴」がその起源とされています。その後、時代は下りますが豊臣秀吉が醍醐の花見を催したことは有名ですよね。さらに江戸時代になると、桜の散り際の潔さと武士道が結びつき、日本人の心の花として桜が定着しました。

こうして見ると桜文化のブレイクには、京都と密接な関係があったということが、おわかりいただけるかと思います。あまり聞きなれないかもしれませんが「花洛」という言葉があります。「花の都」特に京都のことを指すそうです。この場合の「花」はいうまでもなく桜です。

「はんなり」に見る京都人と桜

現代の京都にも桜文化は息づいています。たとえば「はんなり」という京都弁があります。落ち着いたはなやかさを持つさま。上品に明るいさま(from広辞苑)という意味で、京都の女性の雅やかさを表わすときによく使われます。語源は「花なり」「華あり」だそうで、この場合の「花」にバラをイメージする人は少ないでしょう。やはり京都人をイメージする花は桜になると思います。

はんなりは姿や動作といった目に見えるものだけでなく、心のありようにも反映されます。京のぶぶ漬け伝説や、京都流といわれる、最初から断るつもりなのに「考えときますわ」と言ってしまう性質にたとえられるように、京都人は腹黒いといわれることがあります。たしかにそういう一面もあるのでしょうが、別の見方をすると直接的なもの言いをするのは無粋で、かつ相手を傷つけることもあります。そこで間接的にやんわりと伝えるのが「はんなり」である、という解釈も成り立つと思います。決してみんながみんな「イケズ」なわけではなく、そこには相手を思う心もあったのです。

さて「京都が桜色で染まる」などとノンキなことを言っていますが、日本列島はただいまコロナ一色状態。なんだかお花見気分じゃないかもです。でも、だからこそのさくらだと思います。前週の記事で「桜には人に笑みをもたらすチカラがある」と述べました。いつだったか本誌Kyoto Love.Kyoto編集長がこんなことを言っていました。「桜の季節はいい。みんなが桜を見ようと顔を見上げるから」と。こんな時だからこそ前向きにありたいもの。日本の心、そして京都人の心である桜を愛でて、元気を取り戻しましょう!