京都の独特の住所の話題の第4回、今回は「学区」のお話です。

前回、京都市の旧市街地では「番地は『町』ではなく(一部の例外を除いて)『学区』単位でつけられている」というお話をしました。公式の住所には出てこなかった「学区」の登場です。

でも京都の「学区」って、そもそも何なのでしょうか?

「そんなのどこの町にもある『小学校ごとに決められた通学区域』でしょ?

それがいまさらどうしたの?」って思われる方、そう考えるのが普通ですよね~

ところが京都では違うのです!

京都の「学区」の起源は今から500年近く前の戦国時代にさかのぼるのです!

さっそく戦国時代の京都を見て確かめましょう。

(なお現在、行政上は「元学区」と呼びますが、ここでは「学区」で通します)

信長も光秀もお世話になった! 学区のルーツ「町組」

応仁の乱の後、京都は「平安京」の名前とは真逆の「日本最凶の無法地帯」となっていました。室町幕府が治安維持能力を失ってしまったために、殺人、放火、強盗、婦女暴行、何をやっても捕まらない世の中になったからです。戦乱や土一揆での略奪、さらにこれに乗じたプロの強盗集団「群盗」の襲撃で、大商店の主人や貴族も命を奪われる恐ろしい世界になりました。

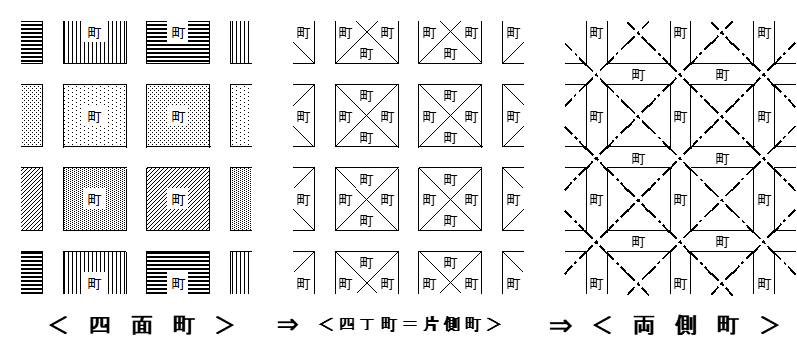

一方、都の中心部では四面町から両側町への変化が進んでいました。両側町だと町を貫く一本の道路を守ればいいので、交差点からの入口に木戸などを設けて門番を置き、町民の力で町を群盗などから守ったのです。

やがて隣の町とも群盗や火事の合図を示し合わせたりして協力し、さらに役人との交渉にも複数の町が集まって作戦を相談、共同で臨むようになりました。

こうしてできた町のグループが「町組(ちょうぐみ)」です。そしてこれが名前や構成を変えながら現在の「学区」につながっていきます。

さて戦国時代の京都の街は中央部分から人家が消えて上京と下京の二つの市街に分かれてしまい、それをたった一本の道路、室町通がかろうじてつないでいました。

そしてこの時代の上京の中心は「立売の辻」(今の室町上立売)、下京の中心は「四条町の辻」(今の四条新町)、この辻の周りの富裕な町から最初の町組、つまり学区の前身が誕生しました。

天文6年(1537)には下京の5つの町組の代表が足利義晴に年賀の挨拶をした記録があり、上京でも風流踊でエキサイト(?)した「立売四町」への三好長慶からの書状があります。織田信長の入京の時にはすでに上京・下京とも「町組」の制度が確立、実際に明智十兵衛光秀はじめ家臣連名で信長の施策を伝える書状が上京「立売組」宛てに出されています。すでに町組が自衛だけでなく統治者と町民との間をつなぐ行政組織の機能を持ち、信長もこの機能を京都の統治のために利用したことが分かります。

そして江戸時代になると市街地の拡大で新たに誕生した町が次々に加入、町組の数も範囲も大きく広がりました。

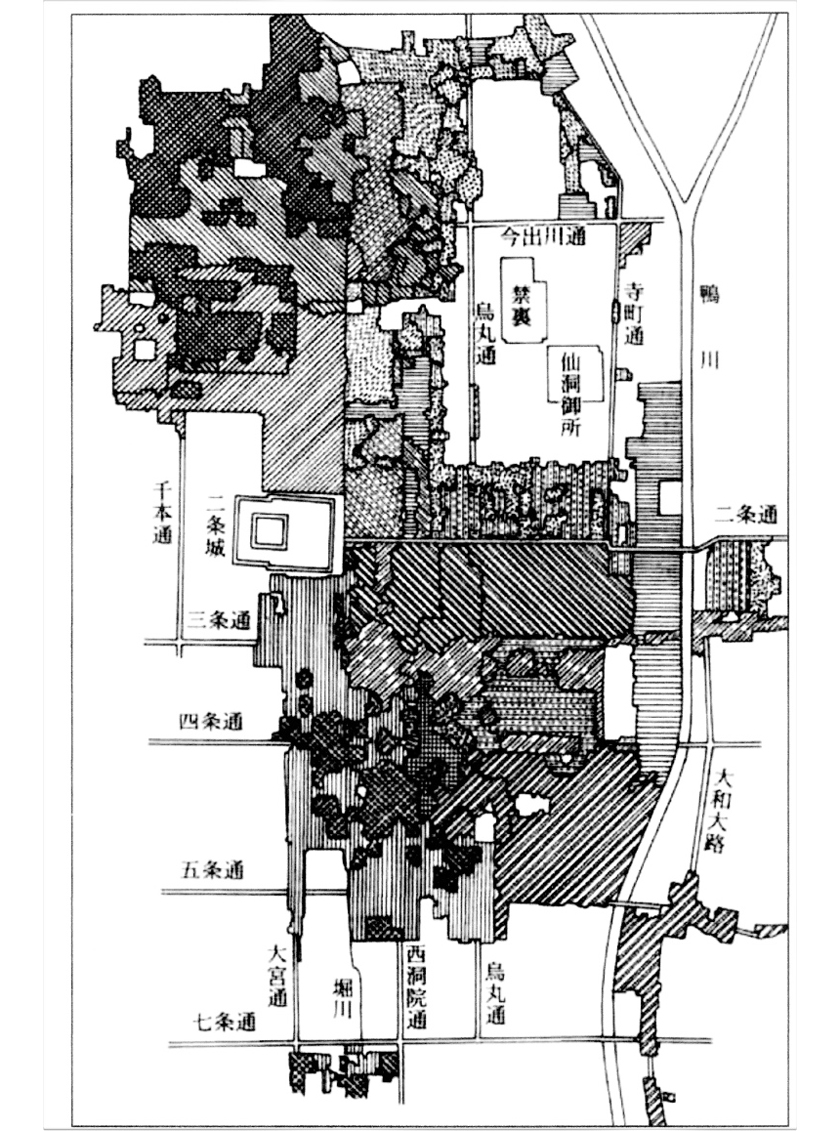

上京と下京に完全に分断されている。上京の4つの丸印は最初に記録のある町組「立売四町」の位置、周囲の濃い色の範囲が「立売組」 下京の丸印は現在山鉾が建つ34の町の位置、早くから町組が存在した地域とほぼ一致している 「フィールドミュージアム京都」(京都市歴史資料館作成)より一部編集

図1の地域を核に周辺に大きく拡がり、ほぼ明治初期の市街地に近い(図1と縮尺が違うので注意) 「フィールドミュージアム京都」(京都市歴史資料館作成)より一部編集

「番組」が生み、住民が育てた京都の小学校

さて明治維新で京都府が設置されると府もこの町組を行政組織として利用していきます。

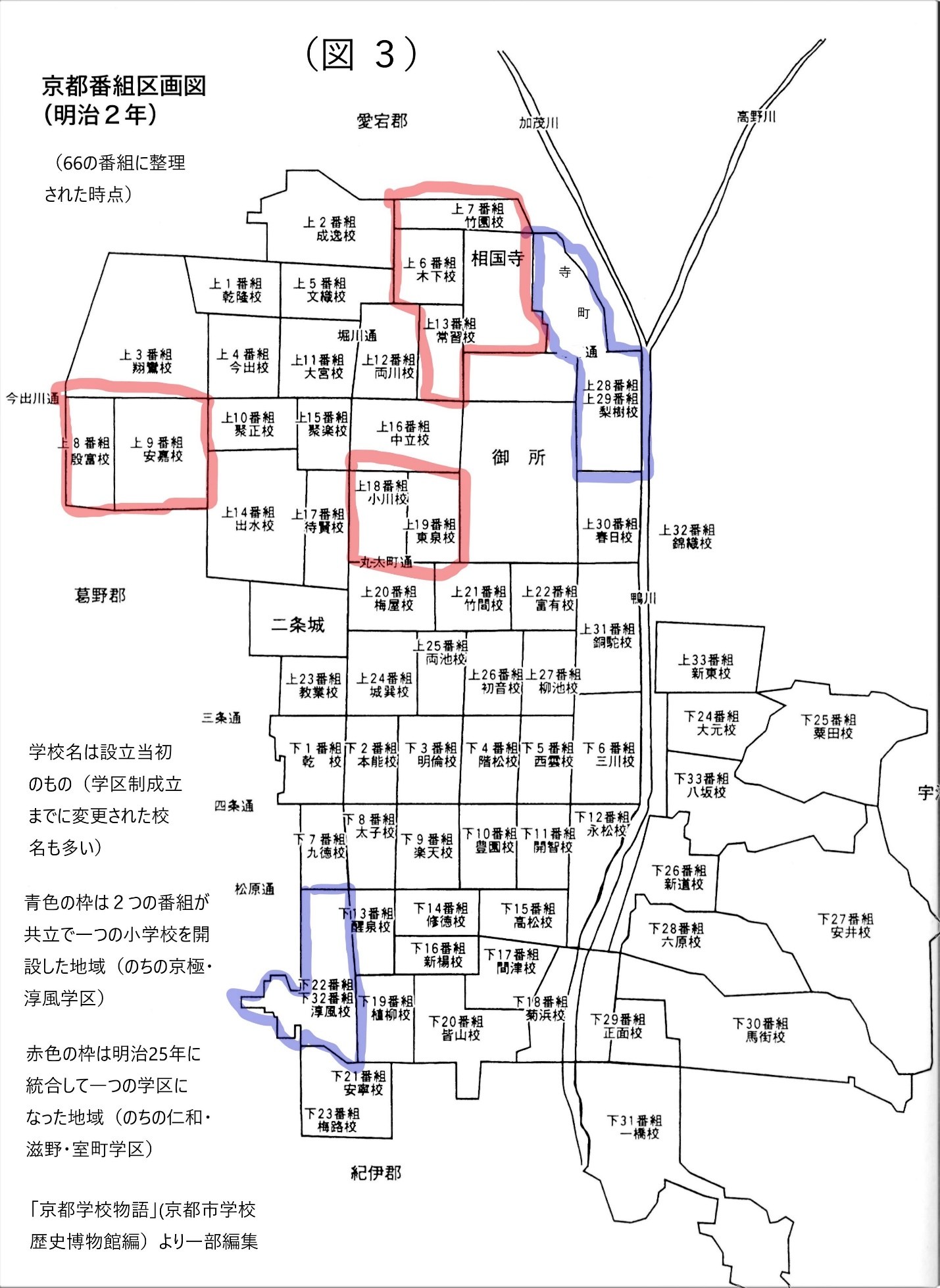

府は町の組替も含めて図2のように不揃いだった町組の形を整え、上京と下京の境界を二条通から三条通に変更、新たな上京・下京別に町組に番号をつけて名前も「番組」と改めました。明治2年1月には上京・下京33ずつの66番組に整理、番組ごとに町会所を設置して地域行政・警察・消防・保健衛生などの拠点とし、さらに町会所に併設して小学校を設置することにしました。

そして5月には地域の小学校としては日本最初の上京第27番組小学校(のちの柳池(りゅうち)校)が開校し、下京第14番組小学校(のちの修徳校)でも授業を開始、その後7か月間にすべての番組が小学校を開校させて「番組小学校」が一気に誕生しました(図3)(2つの番組による共立校があるため学校数は64校)。

『京都学校物語』(京都市学校歴史博物館編)より

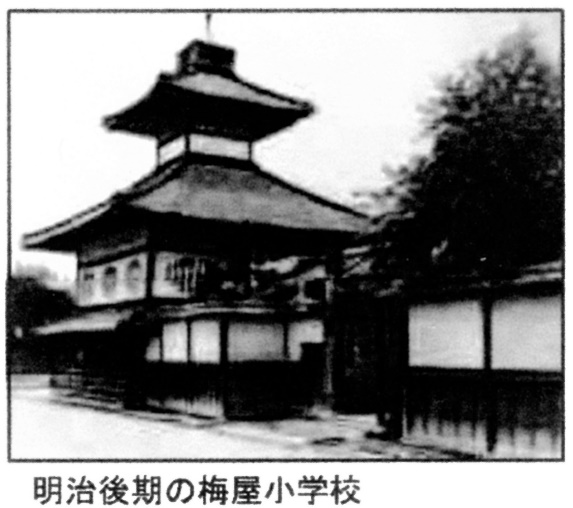

事実上の東京遷都が進められる中、教育に未来を託した京都の人々は学校建設のために惜しまず私財を提供、中には住民の私財だけで開設した学校もありました(のちの桃園・龍池・初音・柳池の各校)。

さらに教員の給料など学校の運営資金のために「竈金(かまどきん)」として、番組内のすべての世帯が一律の金額を供出して積み立て、自分たちの資金で学校を運営したのです。

全国の学制発布の3年前にすでに全校が開校し「竈金」の精神で運営した京都の小学校は「公立」というより「番組立」「町民立」の性格を強く持っています。

その後「番組」は「区」「組」と名前と番号を変えながら明治25年に今の「学区」という名前になります。その途中「番組」が「区」と変わった明治5年には「地租改正」が行われ、土地に地番がつけられます。京都市ではこのときの「区」が租税徴収単位の役割も持っていたため、「区」ごとに北西から地番をつけていきました。

これが今の番地の基礎となったのです。「番地は学区ごとにつけられている」理由はこの地租改正にさかのぼるのです。

すべての番組がこぞって学校を設立したことで、ほとんどの旧市街地ではおよそ500m四方に1校ずつという今の感覚からはずいぶん多くの学校が建ちました。そのためこの狭い学区から通う生徒や家族はみんな顔見知り、地域の会所や防災拠点も同じ場所、という昔からの緊密な地域コミュニティを新時代に継承していく仕組みにもなったのです。

学区の集会所・消防団本部などの役割を果たす

明治25年に今の学区制度になって以来、太平洋戦争の危機も乗り越えて学区制度も小学校も続いてきました。1980年代から都心の人口減などで小学校の統合が行われ通学区域も大幅に変わりましたが、学校がなくなっても学区は元の形でそのまま残っています。今でも「オレの家は郁文(いくぶん)や」「あ、オレ格致(かくち)やから近くやね」など学区で住所を伝えあう人も多く、京都人以外は意味分からない会話になっています(笑)。「学区は永遠に不滅」ですね。

さて学区の話題、盛りだくさんなので2回に分けての掲載です。

後編は生活の中での京都の学区の大事な役割についてお話ししたいと思います。