平野神社の桜

サクラと言えば平野神社の桜を落とすわけにはいきません。平野神社は奈良の平城京の宮中に祭られており、御所や都の災いを鎮めるお守りをしていました。794年に桓武天皇の平安遷都に伴いこの地に鎮座してきた神社ですが、神社ごと京都に移ってきたのは、数ある神社の中でもここ平野神社だけです。

平野神社の桜も江戸時代に既に、桜の名所として一般の人にも広く知られるようになったようです。特に「平野神社の夜桜」は今に至るも有名で、桜の時期には趣のあるぼんぼりの明かりが人々を引き付けています。最近はやってきた寺社のライトアップの先駆けだったようです。

平野神社には原木の桜など貴重な品種や珍種も多く、その種類は約60種あり、境内には約400本の桜があります。また毎年10月頃には十月桜が咲きだし、4月頃にもまた多くの花がつくようです。西大路通り側の西門の鳥居横と、東側の正門から入った社務所前と、本殿前の南側に、十月桜が咲いています。十月桜はバラ科サクラ属で、日本に自生するサクラ属の基本野生種10~11種の一つのエドヒガン系のコヒガンの園芸品種です。

3月には桃桜・河津桜が咲き出し、中旬頃からは魁桜(さきがけさくら)が咲き出します。緑色で美しい御衣黄桜と鬱金については、先に紹介(1)しています。これらの桜の花が5月の連休頃まで楽しめます。

平野神社の拝観料は無料で、いつ訪れても何かの花は咲いており、落ち着くところです。3~4月にはサクラ、5月には西洋シャクナゲ、ジャーマンアイリス、イチハツ、6月にはハコネウツギ、桐の花、キョウチクトウ、9月にはフヨウ、10月にはムラサキシキブ、シロシキブ、ヒガンバナ、ハギ、11月には酔芙蓉、12月には皇帝ダリアなどと、四季折々の花が楽しめます。

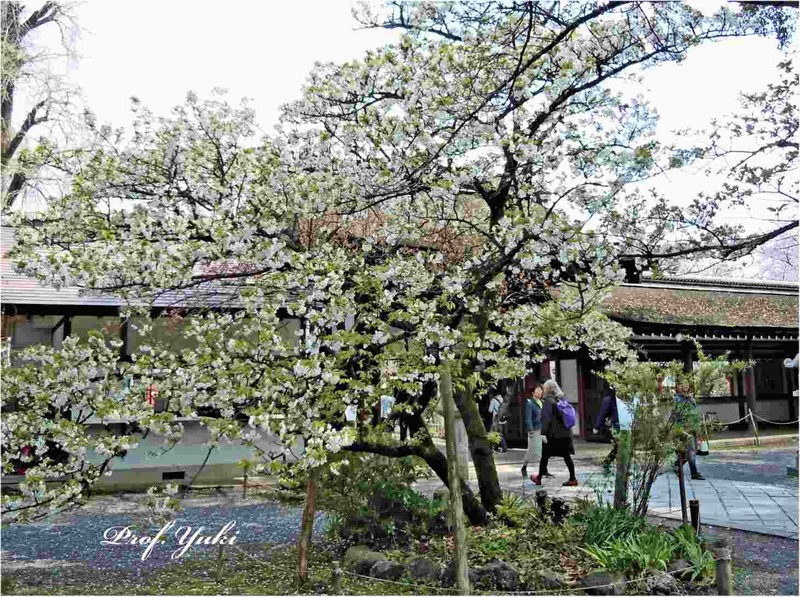

寝覚の桜

門を入ってすぐ右に十月桜の木があり、その横には私の好きな寝覚のサクラの木があります。平野神社の代表的な銘サクラです。花は白色の一重で、葉が茂ると同時に開花してきます。花弁が白く可憐な桜で、葉の薄緑色とのバランスが素敵で、花には芳香があります。ガク筒は長い鐘形で、花弁数は5~8枚あります。

近寄って枝を見ると、このようにたくさんの花の花弁の白色と中心部の薄緑部、更に萌芽してきた若葉の薄緑との組み合わせが落ち着いた風情を醸し出します。

もう少し近寄ると展開してきた若葉の緑色が一層鮮やかになります。

花はこのように5から8枚の花弁が重なり合って、その中に薄緑色の雌しべと多数の雄しべを取り囲んでいます。雄しべの先端にある葯も、心なしか薄緑色をしているようです。

八重紅枝垂れの桜

その左側の本殿寄りには、四方に枝を広げた有名な八重紅枝垂れの木があります。枝先にはしっかりと支えの支柱があり、四方八方に枝を伸ばしています。つぼみから開花するにつれ色が合わさるため、いろんな色どりの花が見られます。

これは古くから栽培されている品種で、枝は長く垂れ、花も下垂し、開花は葉の展開に先行します。花期は枝垂れザクラや紅枝垂れザクラに比べてやや遅いようです。多くの八重の花が本当にたくさん、押し合いをするように着いています。

一つ一つの花を見ると、ガク筒は濃紅紫色で太い壷形をしており、たくさんの毛が生えています。花弁は15~20枚で、楕円形でややねじれているようです。蕾から花弁が展開するにつれて、花色が濃紅紫色から淡紅紫色へと美しく変化します。

八重の桜

桜園の南側にも大きな門がありその周囲にはツバキや常緑樹に交じり、八重の花がしっかりと咲いていました。

八重桜は一つのサクラの品種ではなく、八重咲きに花を付けるサクラの総称で、ヤマザクラに対して里に咲くためサトザクラとも呼ばれます。花弁の枚数は40~50枚近くになる例もあり、多くはヤマザクラやソメイヨシノに比べて開花期が1~2週間ほど遅く、ちょうどソメイヨシノが散るのと同じ時期に開花を始めます。

花はやや大きめで丸くふんわりとした形になり、一輪から非常に豪華に花弁を重ねるものまであります。塩漬けにした花にお湯をそそぐと桜湯(桜茶)になり、お正月や婚礼などめでたい席にはお茶代わりに使われます。この濃いピンク色の桜を見ると、関西の桜餅をつい連想して、食べたくなります。

十月桜

本殿手前の十月桜です。葉もちらほらですが、枝の先端にはあるようです。4月に葉ももう少し多くなり、花も大きくなります。

花弁は一重で、ごく薄いピンク色をしています。

ガク片は5枚で、花弁の基本数は5枚ですが、花弁がやや幅広くなっている花もあるようです。

花を少し拡大してみました。花弁基部はやや濃いピンク色をしていますが、基部も白色の花弁では裏のガク片が透けて見えます。花弁は一重ですが、かなり横に広い花弁も見られます。

参考資料(1)遅咲き桜、京の春風に舞う。 | Kyoto love Kyoto. 伝えたい京都、知りたい京都。