郭巨釜堀りの故事

毎年屋台上の趣向を変える「作山(つくりやま)」として創建された郭巨山町の出す山が、いつごろ、どういう経緯で郭巨釜堀りの故事を固定した趣向に採用したのか、会所と蔵を全焼した天明8年(1788)の大火で古文書も焼失したため定かでなく、伝承も残っていない。

室町期の下京商人は能や狂言、謡、神話、中国故事などを嗜むのが教養とされ、山鉾の趣向に取り入れ、人々を驚かし感心させる「風流(ふりゅう)の精神」と相まって、その財力で山鉾を維持発展させていた。豊臣秀吉による屋地子(住民税)の免除、寄り町(山鉾を持たない町が山鉾町に寄付をする)制度によって財源が増え、趣向を固定し装備を充実させることにその関心は移っていった。

郭巨山釜堀りの故事は中国二十四孝という親孝行の話のひとつで、後漢の人、郭巨は貧困のため老母と3歳になる男子を養えなくなり、悩んだ郭巨は「子を育てようとすれば老親への孝の妨げとなり、老母を養おうとしても老母はその少ない食物を孫に与えるのでこれも老親への孝の妨げとなる。よって、子を棄て、母を養おう。子は再び得られるが母は再び得られない」と決心し、子を棄てることにする。

穴を掘ろうとしたら、地中から「天賜孝子郭巨 官不得奪 人不得取=天が孝子郭巨に与える。官が奪ってはいけない。人も取ってはいけない」の1札とともに黄金1釜(約6斗升)が出て、老母に孝養を尽くせたという。

郭巨釜堀りの故事は儒教の色濃い二十四孝のひとつだが、冬の酷寒に「魚が食べたい」という母のために氷に覆われた河に伏せ、溶けたところから魚が出てきた王祥、夏に親の安眠のために自分が裸になって蚊に刺された呉猛、父と山へ行った際に虎に襲われ「自分だけを食べて父は助けて」と神に祈った楊香、母のために長い距離を歩き水と魚を与えた姜詩、真冬に「筍を食べたい」という母の希望のため雪の山中で筍を探す孟宗など荒唐無稽な話が多い。

あるとき高校生の課外授業で郭巨山を調べに当町を訪れた生徒の下調べ資料に「親のために子を生き埋めにするヒドイ話」とあって驚いたことがあった。日本の風土では姥捨山の説話のように親が犠牲になるのが普通の話であり、逆に「外国(中国)では子が犠牲になるのだ」、と市井の人々に伝えるために風流の精神から取り入れたのかもしれない。元より郭巨が得た黄金は土を掘る鍬を持つ瞬間までの葛藤、悩みぬいた末の決心に対する天からの贈り物だった。

山屋台上の御神体は郭巨と御童子で、天明の大火(1788)で焼失後、人形師金勝亭九右衛門利恭と助っ人大工幸介によって寛政元年に御頭が、同4年に御胴が完成、錦小路新町西入亀龍院にて開眼した。郭巨は町内では大(おお)人形と呼ばれ、身長は160センチメートル、金襴道服、差貫袴を着用し穏やかな容貌ながら生活苦と黄金出現の驚きの混じった表情。御童子は小(こ)人形と呼ばれ、身長105センチメートル、唐子髷2つを結い、唐子衣裳に金襴袴、両襠(りょうとう=チョッキ)を羽織り、右手に唐団扇、左手に牡丹の大輪を持ち、笑顔を浮かべている。

この郭巨釜堀りの故事は江戸時代の女性の嫁入り道具の「女大学(嫁入りの心得や作法が記されていた)」に必ず掲載されていたという。

屋根

前祭だけでも13基(後祭は7基)ある舁き山で、遠くからでもひと目で郭巨山と解る特徴に「日覆い障子」の屋根がある。藍色油紙6枚の格子障子には八坂神社の五窠紋と巴紋が大きく朱で描かれ、切妻の屋根を6本の漆塗りの柱で支えている。

江戸時代の祇園御本地や御霊会細記のようなガイドブックや屏風絵の郭巨山には屋根が描かれておらず、おそらく天明の大火の罹災から復興を果たした寛政5年(1784)から用いられたと思われる。これは四条通にすでにあった長刀鉾、函谷鉾、月鉾と肩を並べる曳き山にしようと当時の郭巨山町民が考えたのかもしれない。先に曳き山となっていた岩戸山も切妻屋根の時代があったといわれるのであながち的外れの推測とは言い切れない。

もう1つの日覆い屋根の採用理由に、複数の御神体を梅雨時の雨天と夏の日照から保護するためと考えられるが、これは他にも2体3体の御神体の舁き山(朱傘で保護)があるため、やはり前者を採用理由に採りたい。

7月13日の山建ての夜から17日巡行の朝までの夜間、万一の交通事故、歩行者や車からの悪戯の監視のため平成に入ってからは警備会社のガードマンを配置している。昭和40年代までは町内の若い者が「寝ずの番」に駆り出され、テントの無い時代、交代で屋台上にて当番に当っていた。屋根があるため雨露が凌げ、中には退屈しのぎにギターを奏で叱られた者もいたという長閑な時代を経て、昭和50年代は学生アルバイトを雇い地上の特設テントで警備していた。

屋根の利点はいくつか挙げられるが難点は影になって御神体御人形が見づらいことにつきる。また、屋根回りの装飾の充実、あるいは、ゆくゆくの曳き山転向、いずれも祇園祭山鉾が昭和37年(1962)の重要有形民俗文化財の指定を受けたことにより修理等に国庫補助が受けられる反面、指定当時からの原状変更ができなくなり、先人の思いは叶わなくなってしまったのである。

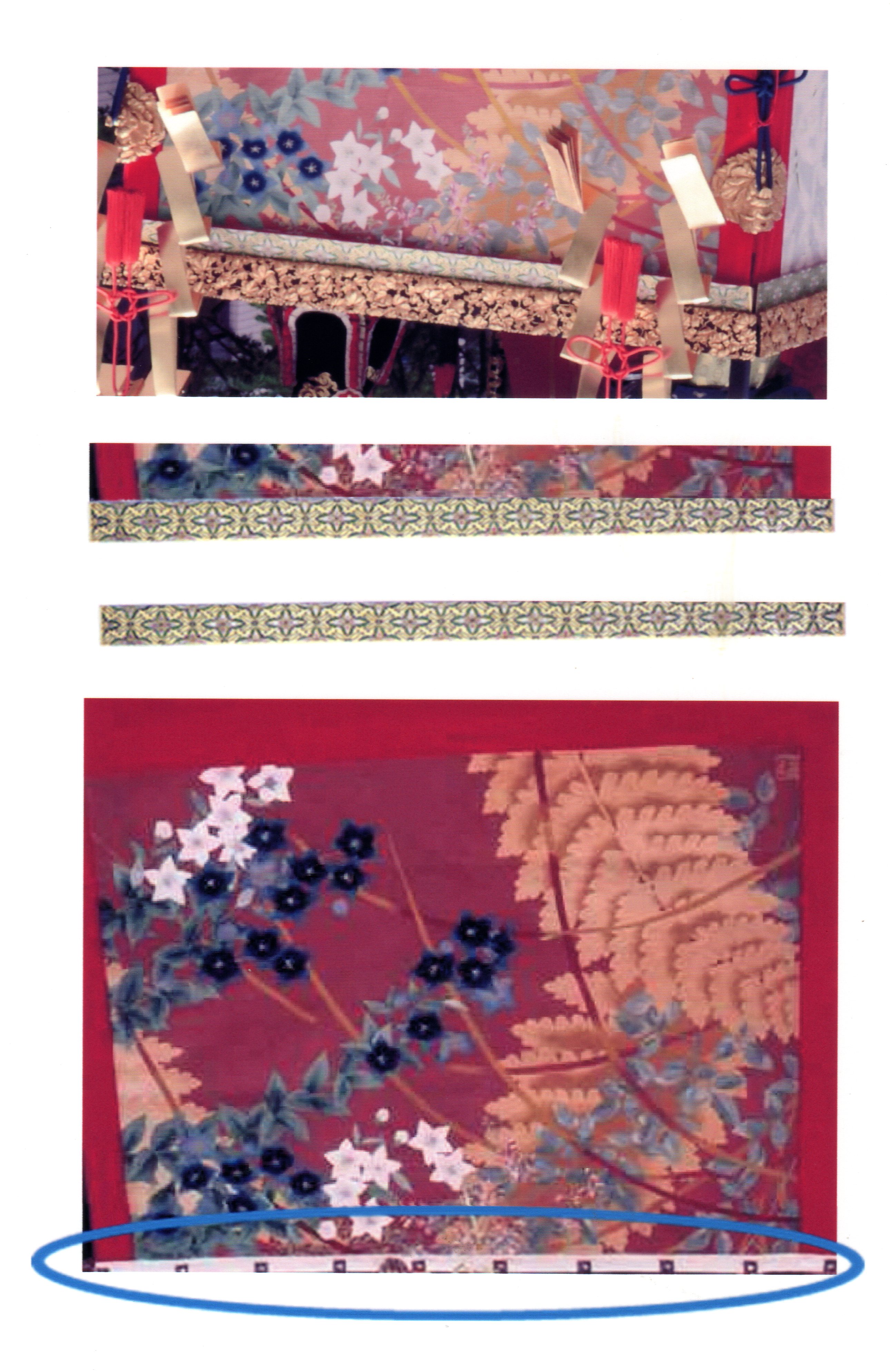

乳隠し

「乳隠し」と書いて「ちかくし」という。

郭巨山の外形的な特徴で、屋根は遠目にもそれと解るが、乳隠しのほうは近くで見ても解りづらいものである。

「乳」とは胴掛を吊す為の穴の小裂れで、それが目障りなので山鉾創成期には飾り板に乳を吊るして屋台手摺りに縣けていた。他の山鉾は欄縁で乳を隠すようになったが郭巨山では今も重複して取りつけられている。郭巨山の欄縁の下に僅かに見える飾り板が「乳隠し」である。

乳隠しが変化したものが水引だが、金地彩色宝相華文様の乳隠しと蝋色塗りに桐、桜、菊の厚肉透かし彫りの欄縁が見事に調和している。宵山までの御山には漆塗りの「常掛(つねがけ)」の乳隠しと瓜の厚肉彫の欄縁だが、巡行用のそれは会所飾りに欄縁とともに掛けた胴掛と欄縁を外した乳隠しだけの胴掛が展示公開されている。