9月17日夕方、京田辺市の一休寺で「一休寺薪能」が執り行われました。

許可を頂いて撮影する機会を得ましたので、ここで取り上げます。

京都府の南部、京田辺市にある一休寺は正式には酬恩庵といい、「一休さん」こと一休宗純禅師のお寺として知られています。一休さんは、晩年、このお寺を住まいとし、死後もここで眠っています。一休さんは後小松天皇のご落胤と伝えられており、境内にあるお墓は、皇族の扱い、つまり宮内庁の管理となっています。

そんな一休さんですが、彼の人柄を慕ってくる文化人も多かったそうで、一休寺は一種の文化サロンのような様相を見せていました。今回重要なのは能楽師の人たちとの交流です。

一休さんが禅の教えを授けていた人たちの中に、金春禅竹という人がおり、彼は世阿弥の娘婿にあたる能楽師で、やがて金春流を起こす人ですが、一休寺の総門前に屋敷を構え、この地で能を演じていたといいます。

一休寺がある土地を薪村といい、ここで演じられた能のことを「薪能」と呼び、現代の薪能の起源はこれである…という説もあるほどです。

また、観世流第3代の音阿弥(世阿弥の甥)も一休さんと親しく、彼の墓は一休寺の境内にあります。

酬恩庵一休寺で、薪能が行われることのゆかりを、うまくご説明できたでしょうか。

私は、一休寺さんとは写真展開催などを通じてお世話になっており、そのご縁で、このたび撮影のお誘いをいただきました。すぐに、応諾しました。というのも、以前から各種芸能、特に民俗芸能を通じて、能の影響というのか、気配のようなものを感じており、興味はあったのですが、機会がなかなかなかったのです。

方丈にて、一休禅師像が見守る前で、能と狂言が演じられます。

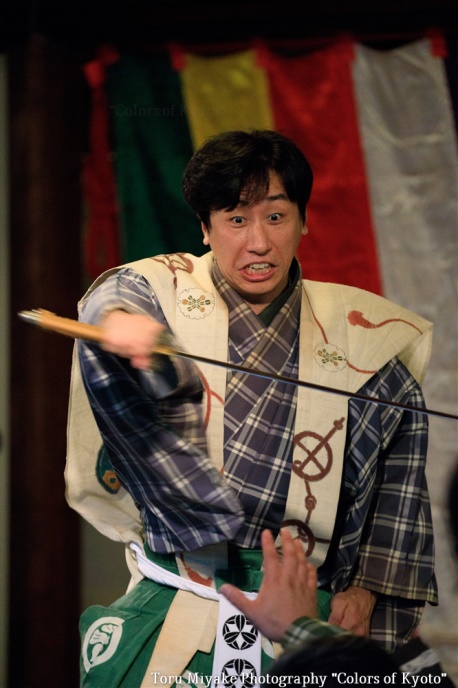

茂山社中による狂言 太刀奪(たちばい)

先に行われたのが、茂山社中による狂言「太刀奪(たちばい)」。

観世流による能 通小町(かよいこまち)

続いては観世流による能「通小町(かよいこまち)」。

初めて撮影する薪能でしたが、お寺の方丈で拝見するとまた一味違う雰囲気が味わえます。

一休禅師と能の関わりを思えば、さらに興趣深いのではないでしょうか。

私は、能そのものには、あまり接点がありません。しかし、能から影響を受けたり、共通する題材を扱ったりする祭事、芸能には何年も親しんでおり、いわば隣り合う分野のように感じていました。

たとえば、能の「土蜘蛛」は、そのまま念仏狂言の演目にもなっています。また、六斎念仏の獅子と土蜘蛛の曲にも、影響が見られます。能が源流となって、各民俗芸能へ波及しています。

今回上演された「通小町」は、深草少将の百夜通いの逸話を下敷きにしていますが、小町ゆかりの地、小野の随心院で、3月に行われる、はねず踊りは、まさにこの百夜通いを題材として作られたものです。

はねず踊りに出てくる百夜通いは、小学校の女の子たちが歌うこともあって、可愛らしく描かれていますが、通小町で描かれる深草少将の怨みの深さは、とても生々しい…などと対比させながら見ると、とても面白く感じられました。

こんど、市原の小町寺へ行くときには、この演目で見たことを思い出すでしょう。能をひとつ拝見したことで、今まで触れてきたものがさらに重層的に繋がっていきます。

いつか、念仏狂言では見ている土蜘蛛を、能でも拝見したいと思います。撮影もできればなお良いのですが。

なお、一休寺薪能は毎年9月中旬に実施されますが、日にちは年によって変わります。

興味を持たれた方は、一度お寺にお問い合わせください。

酬恩庵 一休寺

電話:0774-62-0193