「チンチン電車」の語源

「チンチン電車」何ともいえない響きですが、皆さんはチンチン電車と聞けばどんな電車を思い出されますか。その昔、「女子学生もチンチン電車に乗れますよ」と意味ありげに話しているオジサンがいましたが、明らかにセクハラですね。そもそもなぜチンチン電車というのでしょうか。

最近ではほとんど見られなくなったいわゆる路面電車を指すように思われがちです。京都では嵐電が西大路三条から天神川まで三条通の上を走るのでチンチン電車と紹介している本やテレビ番組に接したこともあります。一方で広島の街には5車体がつながった超低床のカッコいい路面電車がスイスイと走っていますが、あれを見てチンチン電車という人はいないと思います。

イメージとしては路面電車の中でも古くて小型なものがチンチン電車でしょう。そこでなぜチンチン電車というのかですが、いわゆる「諸説あります」というやつです。一般的には後ろの車掌さんが発車の合図に紐を引っ張り、その先が前の運転台の鐘をたたいて「チンチン」と鳴って走り出すのでチンチン電車というのが「通説」です。発車の際や警笛として運転手が足元の出っ張りを踏んで鐘を鳴らすことがありますが、これはチンチンというより「クァンクァン」という感じで、これはフットゴングといって「チンチン」とは別物です。

まさにチンチン電車!廃止60年の乗り物

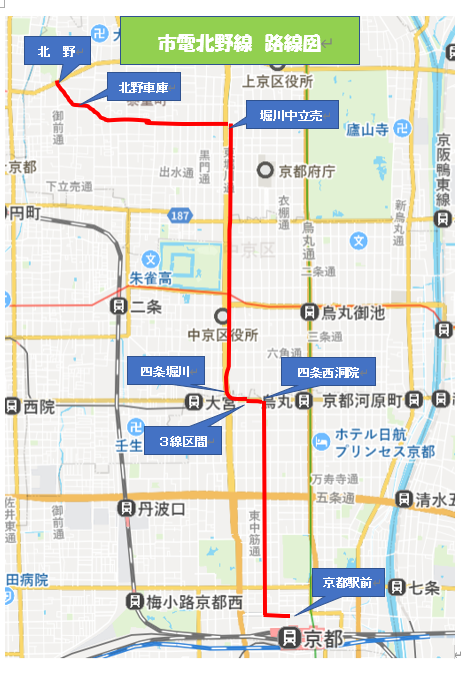

前置きが長くなってしまいましたが、このチンチン電車の名にふさわしかったのが京都市電の北野線でした。京都駅~西洞院通~四条西洞院~堀川西洞院~東堀川通~堀川中立売~中立売通~北野(6.3km)を走っていたのですが、昭和36(1961)年7月31日をもって廃止されました。したがって先月末で廃止60年になるのです。70歳前後から上の人なら記憶に残っておられるでしょうが、お若い人には全く想像できない乗り物が京都にも走っていたのです。

この路線は大正7(1918)年に京都市電に編入されますが、それまでは京都電気鉄道(京電)という民営の電車でした。線路の幅も狭軌(1067mm)と狭く、電車も車輪が2つ(正しくは4輪単車)の小さな電車でした。京電の歴史は明治28(1985)年2月の京都駅~伏見油掛間の開業にさかのぼります。それが京都駅より北側の市街部にも路線を伸ばしていったのです。

(撮影:大西 卓氏 以下当時の写真は同氏撮影)

一方明治の末に主要な道路が拡張されて市営電車が走り出すと市電と京電が競合するようになります。そこで紆余曲折の上、大正7年に京電は市電に買収されることになりました。市電に買収されてからは木屋町線のように廃止になった路線もあれば伏見線のように市電の線路幅(1435mm)に改軌されて存続した路線もありましたが、この北野線だけはそのまま残されたのです。したがって廃止になる昭和36年まで明治にタイムスリップしたような光景が小さな電車とその周辺で見られたのです。

工夫がみられる当時の路線

それでは路線をざっと振り返ってみましょう。京都駅前は塩小路通の今の阪急ホテル前あたりに乗り場がありました。それこそチンチンという合図で西に向かって発車すると西洞院通を右折して四条通まで北行しました。この西洞院通、そして後述の東堀川通を通るのですが。明治の中ごろの京都の街路はまだ狭いうえ、電車を通すのには道幅が4間(約7.2m)以上なければならないというルールがありました。ところが片側が家屋でなかったら3間でもよいという例外があり、この2つの道を通すことになったのです。それってどうゆうこととお思いでしょうが、西洞院通には今は暗渠になってわかりませんが西洞院川が、そして東堀川通にはすぐ横に堀川が流れていたのです。だから京電はできるだけ川の横に電車を走らせたのです。でなければ家屋を買収して道幅を広げねばならず、膨大なコストがかかることになったのです。

四条西洞院から四条堀川の1停留所間は市電の四条線と重なりますので、線路幅が違う2種類の電車が走ることになります。そこで考えたのが3本のレールを敷いて片方のレールを共用するやり方です。これを「3線軌条」(3線区間)というのですが、写真を見ていただければ一目瞭然、電車の大きさもこれだけ違うのです。それぞれ外側(歩道側)のレールを共用することで小さな北野線の電車も安全地帯(停留所)とさほど離れずに止めることができたのです。

続いて東堀川通を北上しますが、道幅が狭いので、北行きの停留所は堀川にせり出しているところもありました。二条城の前あたりはお城の白壁と松並木、そして電車と実に素敵な光景でした。

そして堀川中立売を左折して中立売通を西に向かいました。この堀川中立売に関してはいくつか深掘りしなければなりません。

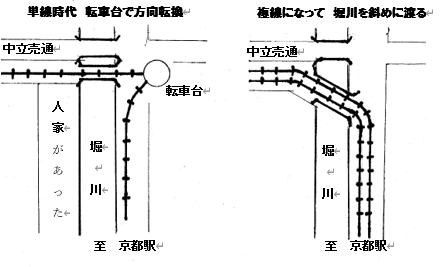

まず明治の開業時は直接鉄橋を渡らずに、転車台に電車を乗せて方向転換していたのです。転車台ってSLのためのものと思いがちですが、なんと電車が乗る転車台があったのです。

その後線路が複線化され、堀川を渡る鉄橋も斜めにかけられてそのまま中立売通りに進むことが出来るようになりました。これらの2つの鉄橋の台(橋台)は今も堀川のせせらぎ遊歩道からしっかりと観察することができますから、一度見てみてください。それはこのKLKでも橋本楯夫さんが「チンチン電車脱線事故 ハイジャック事件か?」のタイトルで昭和21(1946)年1月に起こった進駐軍がらみの電車の脱線転覆事故を伝えておられますが、まさにその事故現場に立つことになります。

中立売通を西に進み千本通りをこえると北野商店街に入ります。今もこの商店街のシンボルマークはチンチン電車をデザインしたもので、七本松通の角にはオブジェも作られ、商店街が北野線とともに発展していったのを物語っています。今は閉館されてしまいましたが子ども文化会館(エンゼルハウス)が北側にありました。あの土地が北野線の電車のねぐら、北野車庫でした。そして下ノ森のカーブをまわって北に向かい、北野天満宮の正面で終点北野に達しました。ちなみに天神さんの前の今出川通が拡張され市電今出川線が敷かれるまでは、北野線の終点は今出川通りの北側にありました。

なお、このように路線を紹介すると京都駅から北野まで一挙に開通したように思いますが、実際は京電が市街地の北の方にやってきたのは木屋町通(片側が川は先ほどと同じ理由)~木屋町二条~寺町二条~寺町丸太町~烏丸丸太町~烏丸下立売~府庁前~堀川下立売のルートが先なのです。明治28年9月にそこから堀川中立売、さらに下ノ森まで延ばす一方で堀川通を南下させ、明治37年に京都駅に達して「環状線」が完成します。さらに明治45(1912)年に北野に達するのです。

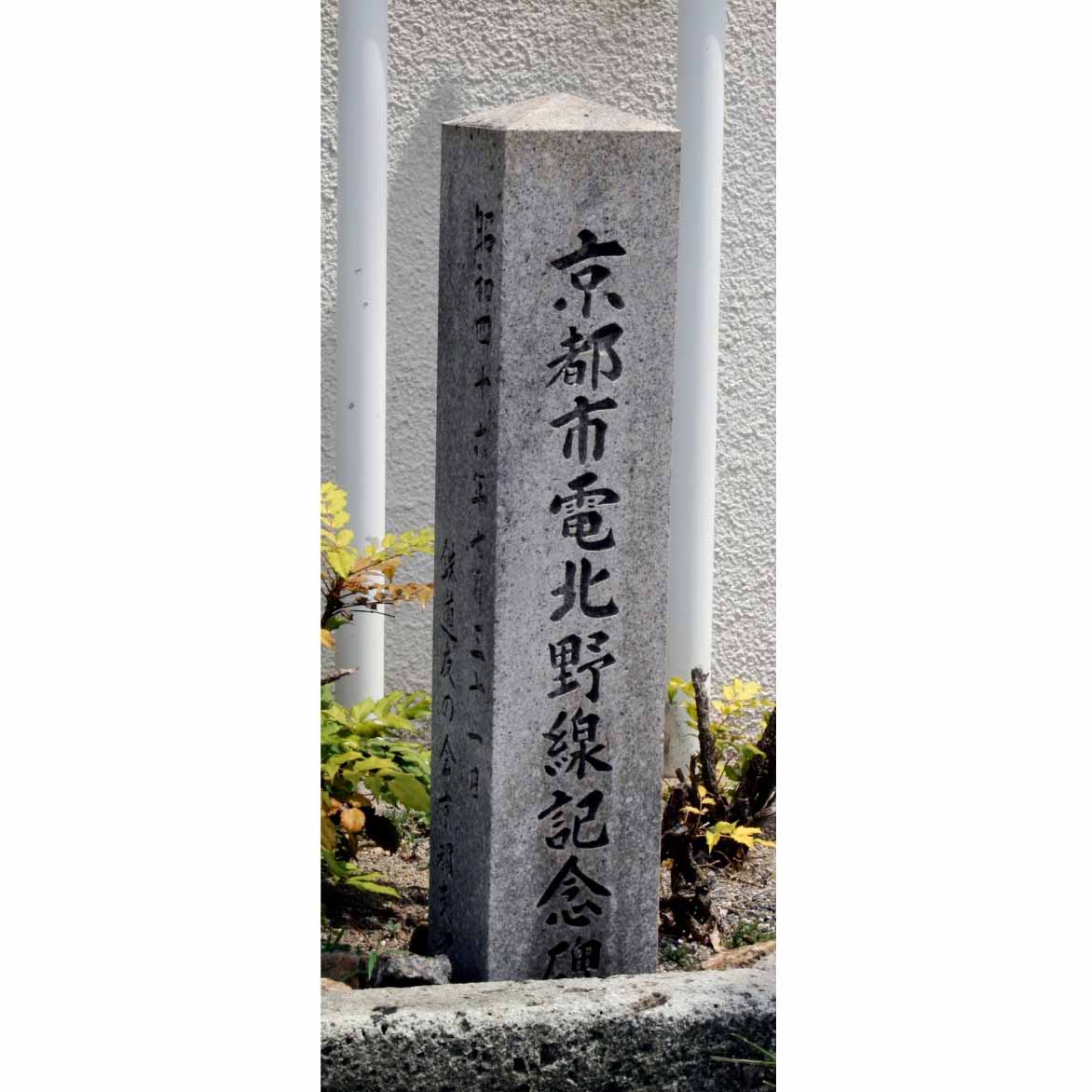

したがってこの路線はもともと堀川線と呼んでいましたが、北野に達したころから北野線と呼ぶようになったようです。もっとも交通局の資料では「昭和36年7月31日 堀川線廃止」となっています。終点の北野には私が所属する鉄道友の会京都支部によって「北野線廃止記念」の石碑がひっそりと建っています。

北野線で走っていた小さな電車は基本的に明治28年に京電が開業したときと同じ流れをくむ電車ですが、実際には後年に増備されたやや車体が大きくなった電車が残り、最後までポール集電で頑張って走っていました。小さな車体で長さ8.3m、幅2m、定員は43人でした。車内は幅が1.7mと本当に狭く、両側に乗客が腰掛けると膝と膝の間はわずかしか空きませんでした。

そして何といっても車輪が4つ(4輪単車)しかありませんでしたので、前後のオーバーハング(車輪と車端の長さ)が3m以上あり、乗りごこちはけっしていいものではありませんでした。満員で走ると電車が上下に揺れ、頭を上げたり下げたりと「お辞儀電車」といわれたほどでした。ブレーキも手動ブレーキ(ブレーキハンドルを回して車輪を締め付ける)だけの単純なものでした。

このあたりが先の堀川中立売での脱線転覆事故の要因になったことは確かでしょう。京電時代は前面にはガラスはなく吹きさらしで運転しなければなりませんでした。やがて戦前には前面にガラスがはまりましたが、乗降口にはドアはなく最後まで鎖で仕切るだけのものでした。

ところで北野線の小さな電車を「N電」と呼ぶことがあります。これは先述の市電によって買収されたときに市電と元の京電の電車が同じような番号を付与されていたので混乱をさけるために、元京電車両は線路幅が狭いことからナロー(Narrow)のNを番号の頭に付けたことに由来しています。昭和30(1955)年には市電の小型車がなくなったのでその必要性もなくなり、北野線の車両からもNが消えて改番整理されました。

車両の余生

最後まで頑張った28両(実際はそのうち6両が3か月前に運用から離脱)(22号車は京電時代のように前面窓を撤去しての復元車)は路線廃止後も解体を免れ、明治村に行って再び走り出したり、いろいろな施設で展示されたりと生き延びました。これらについては整理をしていずれまたこのKLKでお伝えしますが、平安神宮に展示されている2号車は重要文化財に指定されましたし、長らく大宮交通公園で展示されていた1号車は、廃止直後は大覚寺の広沢池畔に展示され、その後交通公園(このときなぜか6号車と表記)に、そして令和2(2020)年8月に大阪交野市の霊園に引き取られ、法要の施設として再出発するなどさまざまな余生を送っています。

60年前の、ちょっとタイムスリップした光景を醸し出していた元祖チンチン電車のお話でした。

法要施設として整備された1号車

(2021.7)