「六地蔵めぐり」をご存知ですか?京都中心部を取り囲む6つのお地蔵さまたちを巡りつつ6色の「幡(はた)」を1枚ずつもらっていくものです。ルールはシンプルですが、このお地蔵さんたちはそれぞれかなり離れていて、遠いんです。全部回るには1日がかりです。しかも開催は8月後半の暑いさなか、なかなかハードルが高い!コロナ前は夜通しで行われていたみたいですね。

昔から憧れていたイベントだったので、2023年の8月に実行してみました!ぜひ参考にしてくださいね。

六地蔵めぐりとは

京都の中心部を守るように6つの寺が置かれ、それぞれに大きく美しい地蔵菩薩立像が祀られています。これらは京都につながる街道の入り口に存在しています。

鞍馬口の上善寺「鞍馬口地蔵」(鞍馬街道)、常盤の源光寺「常盤地蔵」(周山街道)、桂の地蔵寺「桂地蔵」(丹波、山陰街道)、鳥羽の浄禅寺「鳥羽地蔵」(西国街道)、六地蔵の大善寺「伏見六地蔵」(奈良街道)、山科の徳林庵「山科地蔵」(東海道)の6つです。

これらの六地蔵は、小野篁の作と伝えられているものです。篁は大病にかかり仮死状態になったときに地蔵菩薩の化身に出会ったことに感激し、現世の苦しむ人々を救うために桜の大木から六体のお地蔵様を彫られました。

平安時代末期、後白河天皇はこの六地蔵尊を信仰し、王城守護や厄病退散、都を往来する旅人たちの路上安全などを願って都の街道の入り口6カ所にお堂を建てて分置されました。このときから「六地蔵めぐり」が始まったといわれています。毎年8月22日~23日が六地蔵めぐりの日とされ、この日だけご開帳されるお地蔵さまのお姿を拝み、幡を授与していただくことができます。

六地蔵めぐり体験レポ

2023年8月23日、六地蔵めぐりを決行しました。事前に地下鉄・バス一日券を準備しておきます。まずは市バスで鳥羽地蔵さまに向かいます。

1.恋塚 浄禅寺

バス停「地蔵前」で下車、まずは鳥羽の浄禅寺に到着しました!

この境内には袈裟御前(けさごぜん)の首塚(恋塚)と呼ばれる五輪石塔があり、恋塚浄禅寺として知られています。鳥羽離宮の北面の武士であった遠藤盛遠が他人の妻である袈裟御前に横恋慕してしまいます。そして袈裟は夫の身代わりとなって盛遠に殺されてしまったという悲恋のエピソードがあります。

黄色い幡をいただきました!めでたそうな言葉がたくさん書いてありますね。お地蔵さまにお参りをして、次へ向かいます。

2.六地蔵といえば!大善寺

バスで竹田駅に向かい、京阪バスに乗り換え「東町」で下車しました。少し歩けば伏見六地蔵の大善寺に到着です。

大善寺は小野篁が彫ったお地蔵さまが6体そろって奉納されていた場所で、六地蔵の根本道場として信仰を集めています。

このあたりは地名としても「六地蔵」と呼ばれ親しまれていますね。

境内にはかわいい六地蔵さまも。

納められた古いお札がたくさん吊るされていて、圧巻です。

福徳延命の白い幡をいただきました!

3.お祭りでにぎわう徳林庵

六地蔵駅から地下鉄に乗って、山科駅で下車します。

旧三条通の両側には屋台がずらっと並んでいました!まっすぐ歩くと、徳林庵です。ここには蝉丸・人康親王の供養塔があります。人康親王は仁明天皇の第四の宮様にあたり、目を患い「四ノ宮」に隠棲されていました。親王が盲僧たちを保護したことにより、琵琶法師たちがこの地で人康親王の供養をはじめるようになり、平安時代から明治4年まで続きました。蝉丸は琵琶法師たちの祖神であるため、同一化されたという説もあります。

よだれかけをした六地蔵さんのお姿も。

紺色の幡をいただきました。「火盗消除」「福壽延長」「大願成就」という文言が入っています。お寺によって個性がありますね。

4.家内安全 地蔵寺

山科駅からJRに乗り、桂川駅で下車、その後バスに乗り継いで地蔵寺に到着しました。桂離宮のすぐ近くです。本堂には鎌倉時代の石像薬師如来が安置されています。

広い境内で参拝し、緑の幡をいただきました。「家内安全」「罪障消滅」「家運繁栄」「無病息災」のご利益があるようです。

5.常盤御前ゆかりの源光寺

桂駅から阪急電車に乗り西院駅で下車、そのあと嵐電にのりかえて常盤駅で下車します。少し歩くと源光寺です。

源義経の母、常盤御前が晩年に過ごしていたとの伝承があり、境内にお墓があります。

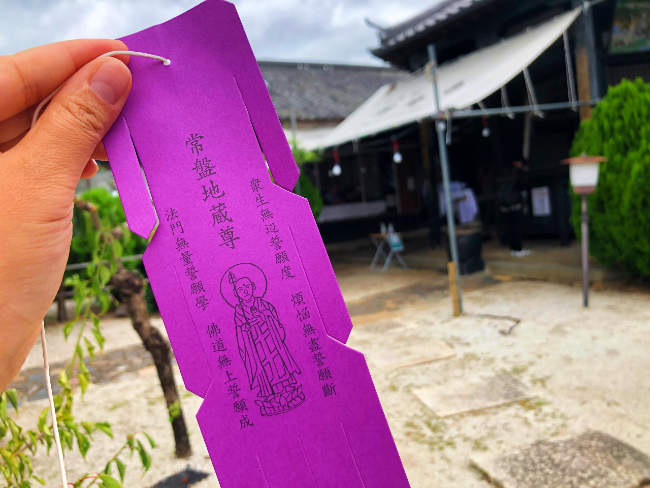

紫の幡をいただきました。これで5つ目、残り1つです!

6.美容の観音さまがいる上善寺

六地蔵巡りもラストです!市バスを乗り継いで上善寺に到着しました。朝から六地蔵巡りを始めたのにもう夕方です。足もかなりくたくたです。

許可をもらって鞍馬口地蔵さまを撮影させてもらいました。古い幡とお地蔵さまの手がつながって、結縁できるようになっています。今回巡った6つのお地蔵さまはどれも美しいお姿でした。

こちらは境内におられる平安時代の観音さまです。等身大の一木造りで穏やかな表情をされています。発見されたときに虫食いがあったそうなのですが、お顔にだけは虫食いがなかったといういわれがあり、美容へのご利益があるそうです。

おわりに

1年に2日だけの「六地蔵巡り」のタイミングに合わせて6つの寺院を巡りました。どちらのお寺も普段はお地蔵様が非公開ですので、本当に貴重な機会です。昨年の参拝後、一度も風邪をひかず健康にしておりますので、ご加護があったと実感しております。2024年のスケジュールを考える際には、ぜひこの「六地蔵巡り」も入れておいてくださいね!

参考文献「京の六地蔵めぐり」六地蔵会

WEBサイト 京都観光Navi

▶︎ 2024年は辰年!京都のパワースポット「九頭竜大社」に初詣しよう

▶︎おとなの学びなおし 「葵祭」

▶︎葵祭は水を求めるための祭だった

▶︎十三参りでやったらあかんことは?【京都人度チェック】