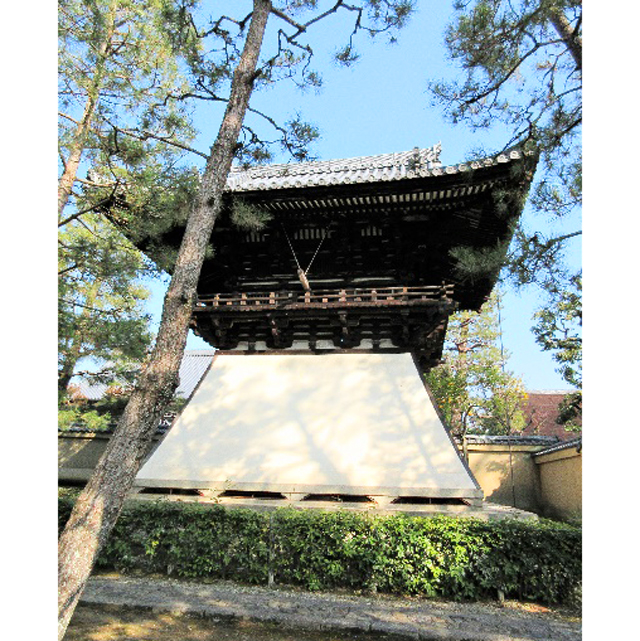

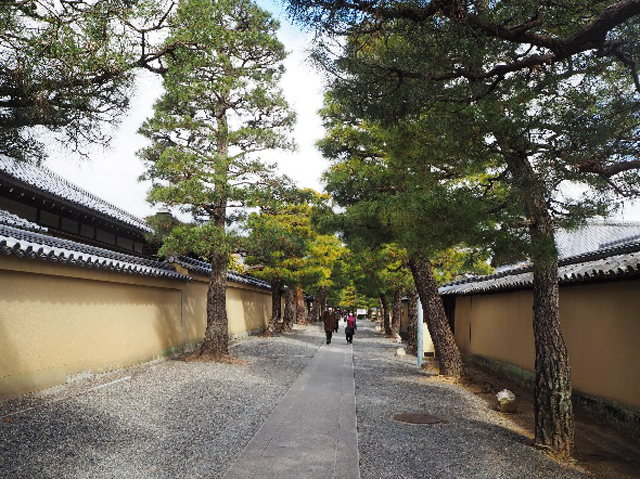

1.大徳寺とは

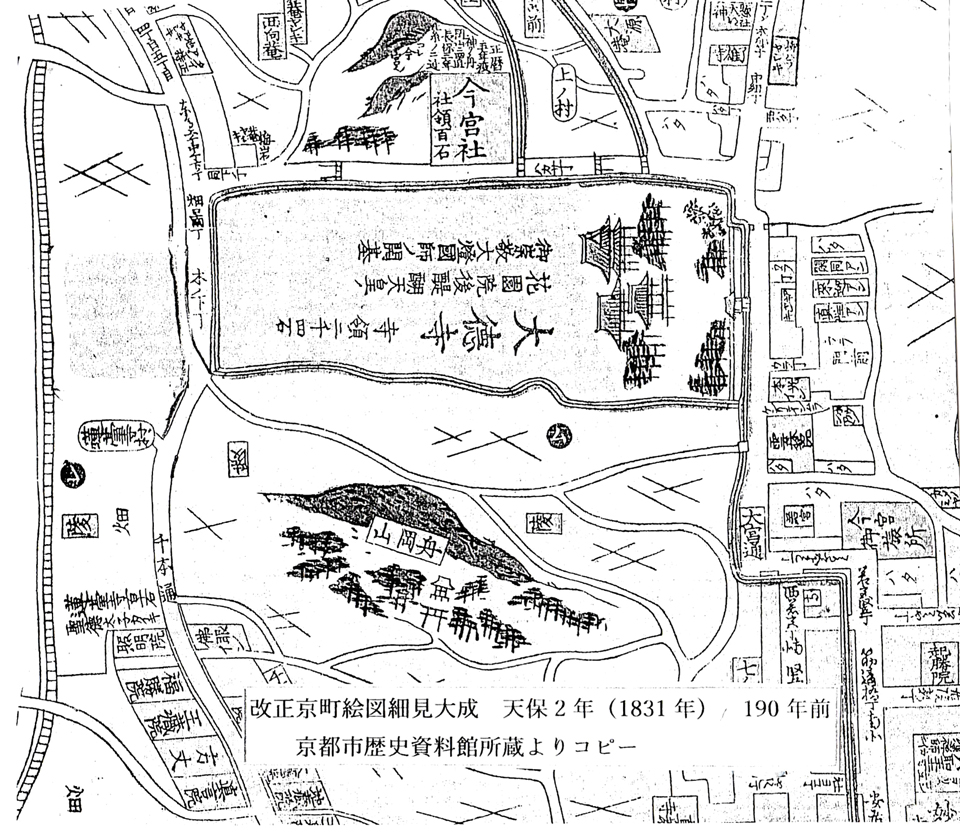

大きい徳が得られる寺、即ち「大徳寺」は、鷹ヶ峯からの緩やかな扇状地の南東の「扇端」に位置している。京見峠から流れ出る「若狭川」の流路を寺の周囲に取組み要塞化した寺とも言える。

敷地内には戦国大名ゆかりの寺院(塔頭)が多くある。

大徳寺は、鎌倉時代末期の正和4年(1315)大燈国師宗峰妙超が開祖した臨済宗大徳寺派の大本山。室町時代には応仁の乱で荒廃したが、一休和尚が復興した。

桃山時代には豊臣秀吉が織田信長の葬儀を営み、それを契機に戦国武将の塔頭建立が相次ぎ隆盛を極めた。現在境内には、別院2ヶ寺、塔頭22ヶ寺が甍を連ね、それぞれ貴重な、建築、庭園、美術工芸品が多数残されている。龍源院、大仙院、高桐院、瑞峯院は、常時拝観可能な塔頭寺院である。他の塔頭は、拝観謝絶であるが、季節により特別拝観がある。別名「庭のテーマパーク」として静かなブームを博している。

千利休の木像立像が山門に安置されたので、秀吉は不敬に思い千利休に切腹を命じたという?己の美学で秀吉に対峙し、一目置かれていた利休が自害したのである。

時の天下人、豊臣秀吉はあらゆる事に頂点に立っていたが、理不尽な理由で千利休に切腹を命じたのでしょうか?今でも不可解な事件である。

2.総見院

羽柴(後の豊臣)秀吉が、本能寺の変に倒れた織田信長の追善菩提のために建立した。

信長亡き後の政権争いの中、秀吉がその主導権を握るために建立した、歴史的に大変重要な寺院である。本堂には秀吉が奉納した木造織田信長公座像(重要文化財)が安置されている。らんらんと輝くその眼光は信長の面影が良く伝わってくる。

境内墓地の北側には、信長公をはじめ、徳姫(信長の息女)、濃姫(正室)、おなべの方(側室)など、一族7基の五輪石や墓碑が並んでいる。

玄関前には秀吉が千利休から譲り受けたという樹齢400年の胡蝶侘助椿(こちょうわびすけつばき)がある。

右遠方の山は、比叡山である

▶︎明智光秀をサクッと知りたいあなたへ。

▶︎建勲神社 織田信長を巡るふたりの伝記作家の物語

▶︎光秀のタタリ!?光秀が息絶えた竹やぶに血がにじむ!?竹屋が解説!

▶︎山崎合戦はなぜ午後に始まったのか

▶︎引き裂かれた兄弟 ~最後の幕臣 三淵藤英~

▶︎建勲神社 織田信長を巡るふたりの伝記作家の物語

(こちょうわびすけつばき)

3.三玄院

天正17年(1589)浅野幸長・石田三成・森忠政(蘭丸の弟)が創建した。石田三成・森忠政・薮内剣仲・古田織部の墓が祀られている。

石田三成の墓地を整備した際に頭骨などが見つかり、それを基に顔が再現された。

4.真珠庵

とんちで有名な一休禅師を開祖とする。方丈に一休和尚の像(重文)を安置。襖絵「山水図」「花鳥図」は、現存する襖絵では最古といわれる。

庭園(史跡・名勝)茶室庭玉軒(重文)があり、通仙院(重文)庫裏(重文)等、絵画、墨蹟等多くの重要文化財を保持している。

5.大仙院

室町時代作庭の枯山水庭園は、国の特別名勝に指定されている。

近江の国守護の六角氏ゆかりの寺院である。

豪快な説法で知られる名物和尚が住職を務めていて人気がある。

6.芳春院

加賀百万石の祖・前田利家の夫人・まつが建立し、前田家の菩提寺とした。芳春院はまつの法名。本堂背後に建つ2層の楼閣建築・昭堂(呑湖閣)は、金閣・銀閣・飛雲閣と並び京の四閣と称されている。呑湖とは比叡山の向こうの琵琶湖を飲むという意味。松子、利長、利常の前田家霊屋がある。

7.聚光院

戦国時代の初めに大活躍した武将・三好長慶の菩提を弔うために永禄9年(1566)に三好義嗣が建立した。聚光院の名は長慶の院号よりつけられたものである。

境内南側の墓所には利休の墓と、三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)一族の墓がある。

8.黄梅院

織田信長が父・信秀の追善菩提のため、建立した小庵に始まる。

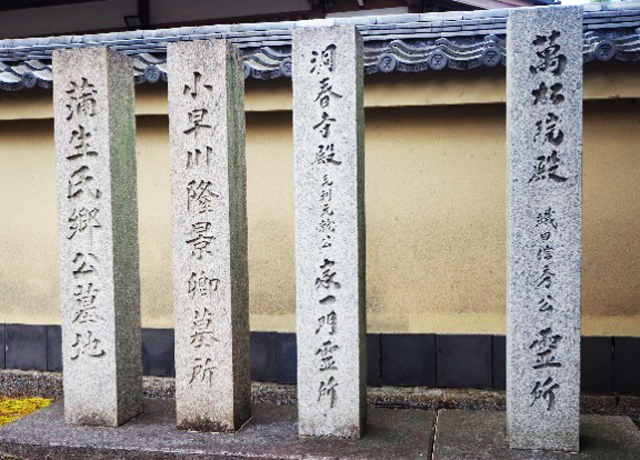

秀吉により唐門が、毛利元就の子・小早川隆景により庫裡・表門が改築された。

墓所には織田信秀、毛利元就夫妻、元就の息子三兄弟、信長の次女とその夫・蒲生氏郷、毛利一族などが祀られている。

小早川隆景・蒲生氏郷の墓碑

9.孤蓬庵

大徳寺境域の西橋に位置し、他の塔頭群とは離れている。しかし、昔は本山との間に大光院、金龍院と瑞源院との3塔頭があったが、紫野高等学校敷地確保のために、本山側に移築された。今では跡地に石碑が佇む。

作庭家、建築家、茶人として後世に大きな影響を与えた小堀遠州が建立した名刹である。

テニスコート東南角

10.興臨院

能登の戦国大名・畠山義総が建立し、自らの法名を寺号とした。

畠山氏が衰退した後も、前田利家によって修復が行われた。墓地には畠山家歴代の墓のほか、久我大納言夫妻など、当院ゆかりの人々の墓がある。

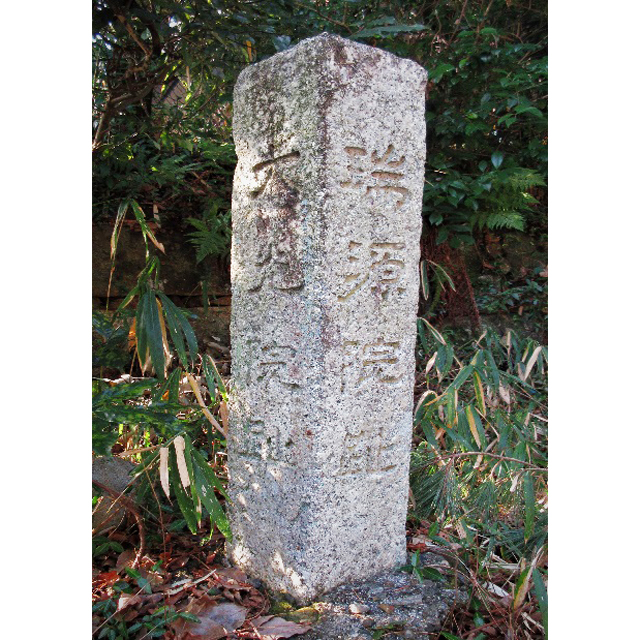

11.瑞峯院

九州のキリシタン大名として知られる大友宗麟公が、菩提寺として創建した。境内には大友宗麟夫妻の墓がある。7つの石が十字架をかたどるように配置され「十字架の庭」とも呼ばれる「閑眠庭」がある。重森三玲が作庭した昭和の名庭である。

12.大慈院

▶︎「本能寺の変」には黒幕がいた?part2 徳川家康の失望編

▶︎戦国の三英傑 信長、秀吉、家康の霊と墓

▶︎「裏切り者」の仮面に隠された素顔の光秀。

立花宗茂は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。

大友氏の一族で、重臣。築後柳川初代藩主。関ヶ原の戦いで改易後、大名として復帰した。旧領を回復した武将は宗茂ただ一人である。

13.龍源院

能登(石川県)の領主・畠山義元が豊後(大分県)の大友義長らとともに創建した。庫裡の南には聚楽第の礎石を配した阿吽の石庭がある。寺宝として、豊臣秀吉と徳川家康が対局したと伝えられる四方蒔絵の碁盤、天正十一年の銘がある種子島銃を蔵している。

14.高桐院

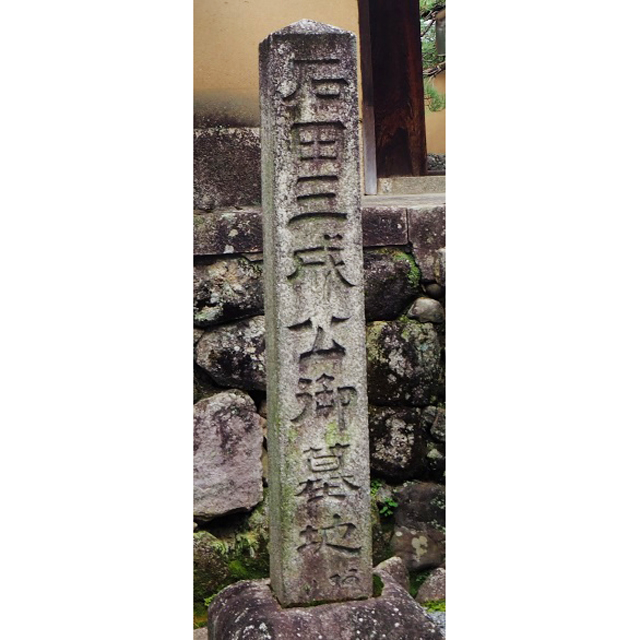

江戸時代初期の武将で茶人としても有名な細川忠興(三斎)が建立した細川家の菩提寺である。

境内には三斎と夫人ガラシャのほか、歌舞伎の創始者とされる出雲阿国の墓がある。

(四条大橋東詰)

15.玉林院

戦国の高名な医学者である曲直瀬道三を供養するために建立された。

道三は、京都で施療院を開いて多くの病人を救済し、人々の尊敬を集めた医者であった。

墓地には、曲直瀬道三、山中鹿之介、片桐且元の墓がある。

16.龍光院

龍光院とは、かの戦国武将の黒田官兵衛の法名で、息子の黒田長政が父のために建立した。墓地には黒田官兵衛と黒田長政親子のお墓と御廟がある。

17.大光院

豊臣秀吉の弟・秀長の菩提寺。茶室「蒲庵」は、黒田如水(官兵衛)好みで、如水の子・黒田長政と加藤清正、福島正則の三武将がそれぞれ一つずつ石を露地に寄進し「三石の席」とも称された。

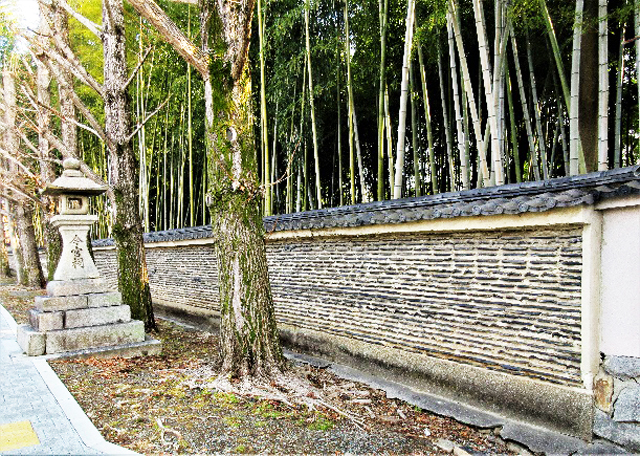

瓦の一部が埋め込んである。

あとがき

京都市には大よそ880の神社が、また1700の寺院がある。貴重な文化財も数多くあり、三方山で囲まれた狭い盆地に寺院の総本山、大本山、本山が多く存在している。

数々の寺院を訪れて見ると、その空間は丁寧に掃除され、建物が磨かれ、お庭も見事である。戦国武将たちは天皇の御所のある都に、挙って戦闘用の城郭を築かなかったのである。多くの寺院が臨時の宿泊施設となり、その財力を寄進して、菩提寺にしていったと考えられる。戦国武将のおき土産である塔頭を大切に守っていきたい。