「京都の動物園でまったりほっこり」〜 京都市動物園の三月 〜

キリンの映画

キリンは不思議な生き物だ。長い首、長い足。その両方が長いことでとても背が高い。

血圧はどうなっているのだろう。頭からつま先まであんなに離れていても、僕たちがタンスの角に足の小指をぶつけたときの痛みのように、キリンも躓いたら同じような痛みを感じるのだろうか。また、あんなに高いところにある目は足下をしっかり見ることができているのだろうか。見れば見るほど、その生態が不思議な生き物である。

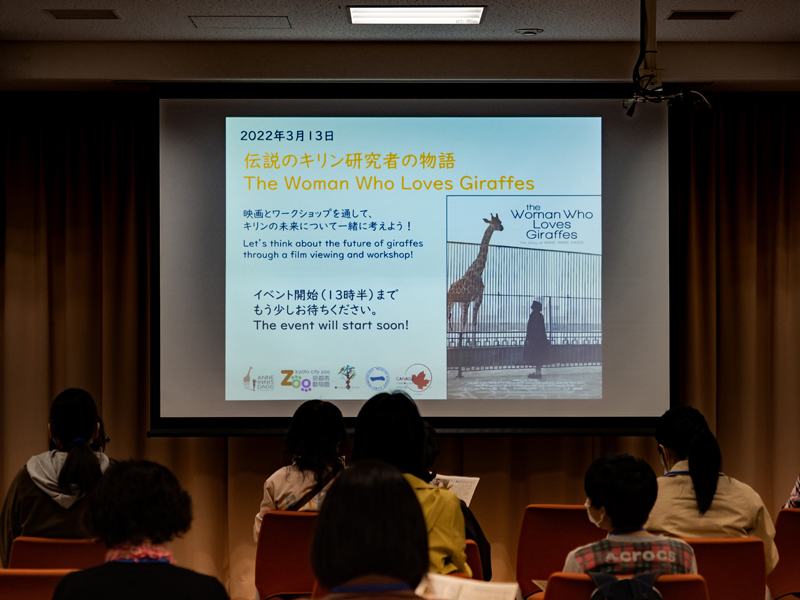

三月十三日の日曜日。日本では初上映となる「The Woman Who Loves Giraffes キリンを愛した女」というキリンの映画の鑑賞会に足を運んだ。動物園なのに映画が見られるのかと驚きもあったが、どのような映画なのかは見てのお楽しみと言うことで、チラシやインターネットの情報を事前に目を通さずにやってきた。楽しみである。

いつもイベントが行われるレクチャールームに用意された椅子は、時間になるとみるみると埋まっていく。

申し込み自体早々に定員に達したのだとか。それだけでもキリンという生き物の人気がうかがい知れる。

さて、今回の映画は野生キリンの研究者である「アン・イニス・ダッグ博士」のキリンとの出会いから今日に至るまでの話だった。その研究を続けたいという強い想いと、博士が女性であるということが引き起こす試練と困難を描いたまさにタイトル通りの「キリンを愛した女」の映画である。

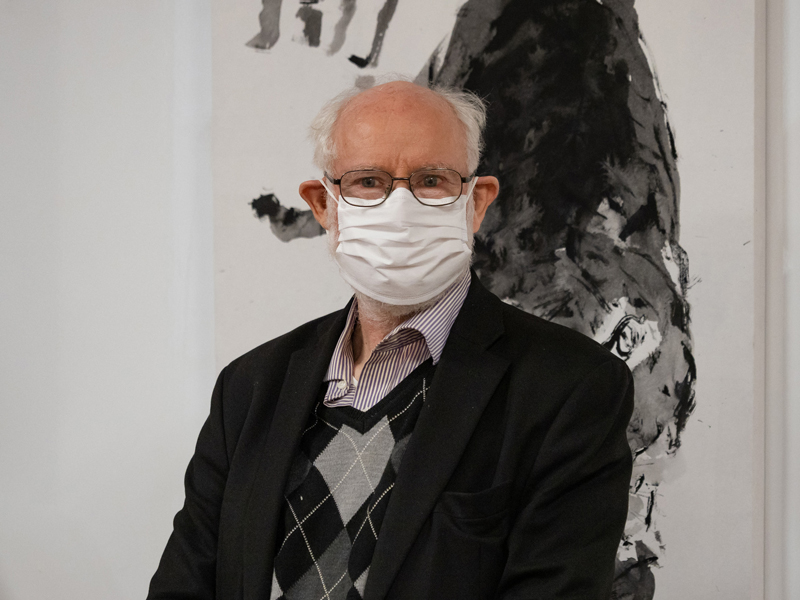

映画の中では、今回講演に来られたアン博士の甥に当たる「ケインツ・キップ」ご夫妻が博士のことや映画のこと、キリンのことをご紹介してくださった。

驚いたのは、キリンは一九八五年には約十五万頭生息していたが、二〇一五年には十万頭にまで減少。それはいまでは絶滅危惧種とされているゾウよりも少ない数なのだそうだ。たった三十年で四割も減少したというのは驚愕である。

2016年には国際自然保護連合のレッドリスト「絶滅の危機に瀕している種」に分類されたそうだ。

今回、映画本編の場面写真を提供していただいた、アン・イニス・ダッグAID財団は、「ケインツ・キップ」さんが、日本支部代表を務めている。

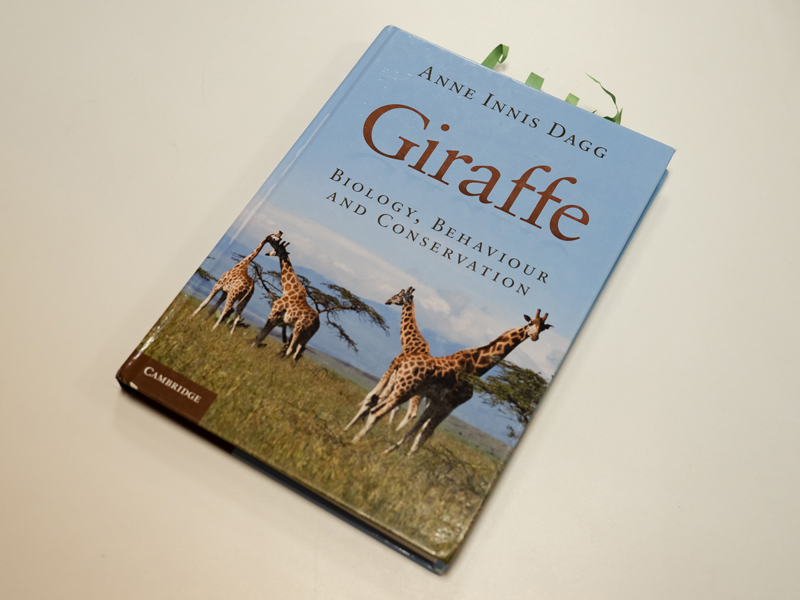

イベントの中で紹介された、アン博士の著書「Giraffe」は日本語に訳された物はなく原書のみ。現在飼育員さんは翻訳されていないこの本で日々勉強しており、ページから見えるいくつもの付箋は飼育員さんがいかにキリンのことを知り、京都市動物園で飼育されているキリンたちを大事にしたいという気持ちの表れだということが感じられる物だった。

キリンを愛する人たちとのグループディスカッション

映画上映会の後半は、映画を見終わってキリンについてのディスカッションをするという構成だった。

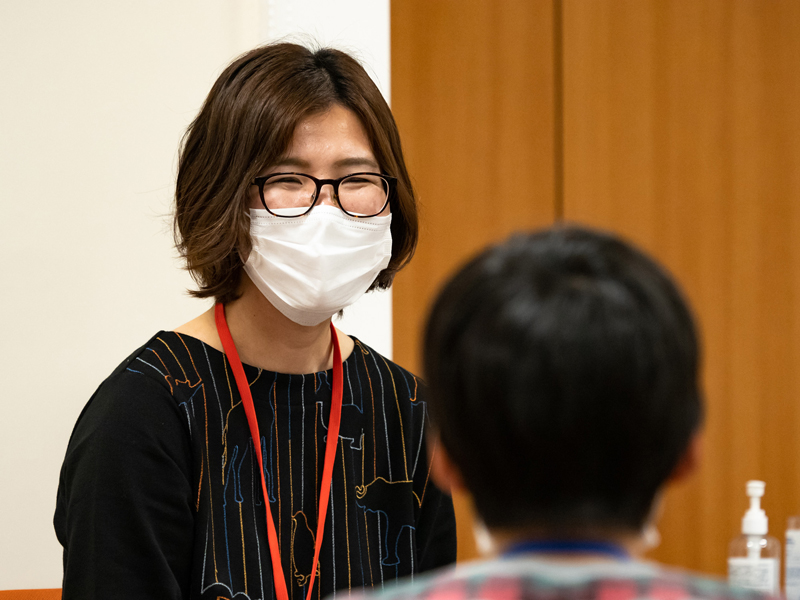

いくつかのグループに分かれて、来場者のキリンに対する思いを語ったり、キリンの現状を質問したり、自分たちに何が出来るのかなど様々な想いのやりとりが行われた。

今回のイベントを企画した京都大学アジア・アフリカ地域研究科の齋藤美保さんもディスカッションに参加した親子にいくつもの質問を受けていた。彼女もまたキリンの研究をしている女性なのだ。

一票を投じたトラツグミが…

キリンの上映会も終わり、キリンへの想いに心動かされた。さっそくキリンのいるアフリカの草原エリアへ向かおうかと会場を出てふと、レクチャールーム前で足を止める。

そうだった。先月行われていた「7代目アニマル園長選挙」の結果発表が張り出されていた。

残念ながら、一票を投じた「トラツグミ」は当選しなかったようだった。

やはり干支である「トラ」は王道なのだ。干支であるという「トラ」の背景は強力だった。

応援していた「トラツグミ」は個人的にこれからも推しとして見守っていこう。また晴れ舞台に立てるチャンスがあるかもしれない。

関連する記事

阪田 真一

阪田 真一

兵庫県明石市在住

初めまして動物園 水族館 植物園 専門の撮影取材をしている動物園写真家(写真家/ライター)阪田真一です。

野生でない環境に暮らす彼らの表情や日常を始め、その飼育に関わる人や取り組みなどを取材しその魅力を伝えています。

@DIME(小学館)というWEBデジタルマガジンに、毎月『動物園』『水族館』の取材記事を掲載中。

|動物園写真家|動物園/京都観光

アクセスランキング

人気のある記事ランキング