山鉾巡行が中止となった、今年の祇園祭。

鉾建てもなくて、すごく残念ですよね。

2014年に「先祭」「後祭」に分かれた時以来の、歴史に残る出来事ではないでしょうか。

疫病退散の祭が疫病に負けたの?という声も聞きましたが、いやいや、巡行だけが祇園祭ではありません。

神事はちゃんと執り行われているんですよ。

そもそも祇園祭は1100年以上の歴史を持つ祭。その間には中断した時期もありますし、さまざまな変遷や、都人もびっくりの事件がたくさん起きてきたんです。

中には、藤原道長、平清盛、足利義満、織田信長などおなじみのビッグネームも登場!

エピソードの数々からは、当時の祇園祭の姿をうかがい知ることもできるんですよ。

今回は、古代から中世にかけて起きた、知られざる祇園祭の事件を、前後編に分けてご紹介します。

題して「有名人が織りなす、祇園祭事件簿」!

まずは、祇園祭(祇園御霊会)のはじまりにタイムスリップしましょう。

祇園御霊会初開催!

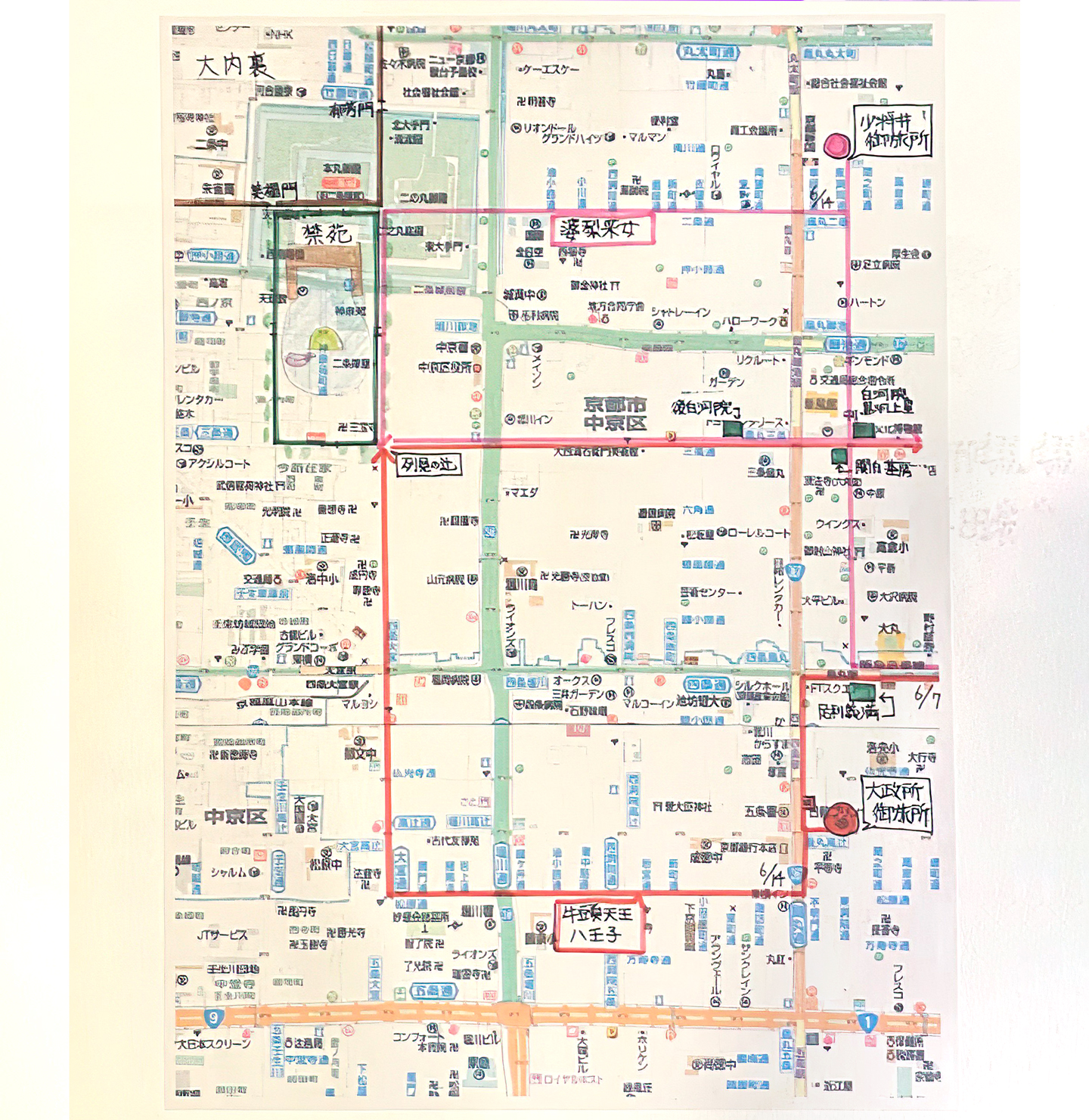

時は平安時代の869年、場所は大内裏の東南、今の二条城の南にある神泉苑です。

ここはかつて、天皇や貴族のための禁苑(一般人は入れない苑地)でした。

この美しい池の端に、国の数である六十六本の鉾を立てて、疫病除けの祈祷をしたのが「祇園御霊会」の始まりとされています。(※歴史学的には970年とする説もあります)

でも、実はそれ以前にも「御霊会」は開催されていたってご存じですか?

御霊会は魂や疫神を鎮める仏教行事で、たとえば神泉苑では、863年にも御霊会が行われていました。(この時は、早良親王をはじめ、非業の死を遂げたとされる人々の御霊を鎮めるために行われました)。

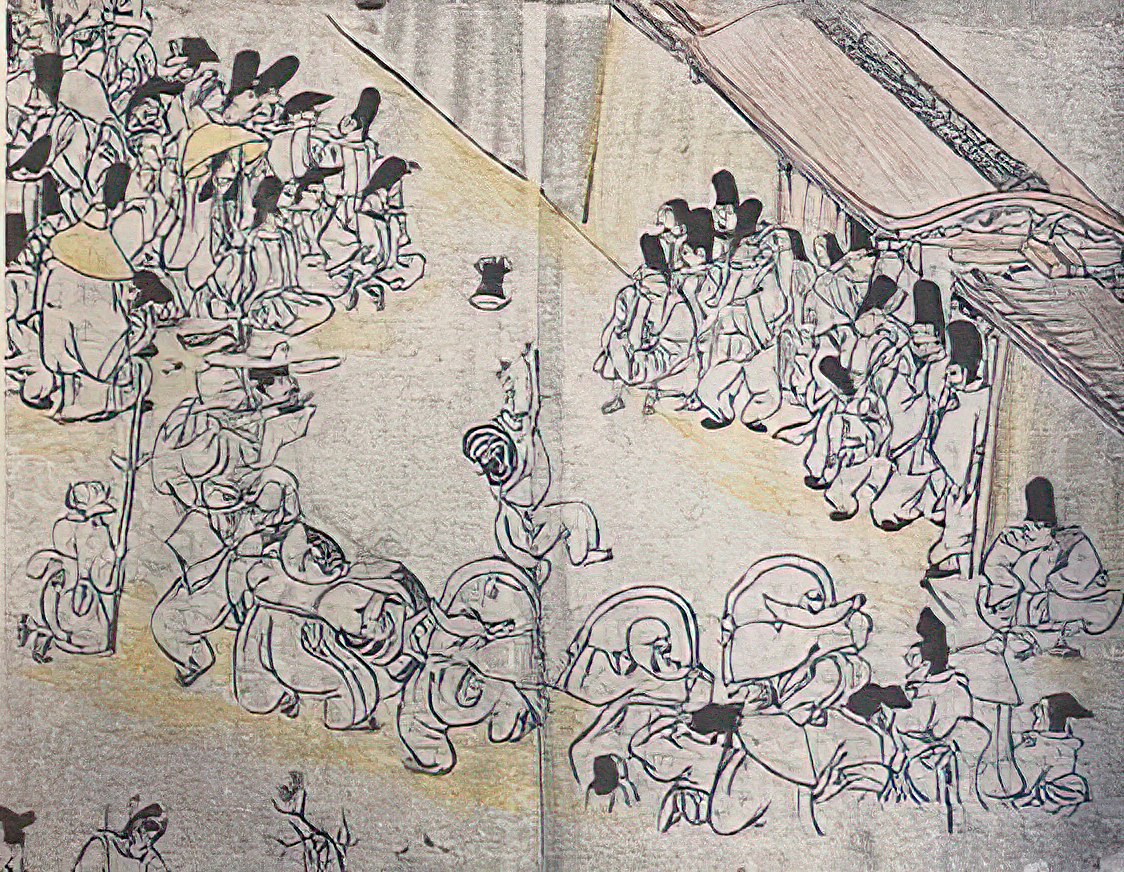

供物をし、僧がお経をあげるだけでなく、禁苑の門が開け放たれ、庶民など大勢の人が集まって、楽や舞、さまざまな芸能が行われたそうです。

他にも、御霊会の時には、相撲や競馬をしたり、俳優(わざおぎ)の戯芸を競わせたり、騎射があったり、笛や田楽が演奏された、などの記録があります。

御霊会って、賑やかな行事だったんですね!

いかがでしょう。最初の御霊会の姿、イメージできましたか?

それでは、お待たせしました。

祇園御霊会でどんな事件が起きたのか?

「有名人が織りなす、祇園祭事件簿」、前編は古代編です。どうぞ!

事件簿1 藤原道長、〇〇〇のパロディに激怒!

「藤原道長は激怒した!!」

って、『走れメロス』のパロディではございません。

平安時代の999年のことです。

祇園御霊会で、都の雑芸者で散楽師でもあった無骨法師が、○○○のパロディと思われる出し物をしたのです。

○○○とは、大嘗祭(だいじょうさい)。

天皇の代替わりに行われる最も重要な儀式のことです。

無骨法師は、大嘗祭で使われる標山(しめやま・ひょうのやま)というものに似せた山車のようなものを引いて、都を練り歩いたそうなんです。

ウケ狙いの賑やかしだったのか、何か意図があったのか…?

藤原道長はこれに激怒!

無骨法師を捕えようとしましたが、まんまと逃げられます。

すると不思議なことに、いろいろな怪異が起こりはじめました。

人々は「天神の怒りだ」と、大いに恐れたということです。

その後の1013年にも、道長は神輿の後に続く散楽空車(さんがくむなぐるま)を禁止しています。

空車とは屋根のない車のことで、ここに芸能者が乗って楽を演奏したり、芸をして見せたのではと推測されています。

現代でいえばパレードのフロートみたいな感じでしょうか。

山鉾の山に通じるものもありますね。

ちなみに、逃亡した男の名前は頼信といい、無骨法師は芸名です。

骨が無い、という名前ですから、めちゃくちゃ身体が柔らかいとか、骨を外したりするような芸が得意だったのかも…!?

事件簿2 清少納言、御霊会の〇〇に「満足そうね!」

最新カルチャーに敏感で、お洒落でイケてるモノやコトを追い求め、『枕草子』に書き残した宮廷女房といえば、そう、清少納言。

センスと美意識がウリの彼女を注目させたのは、ズバリ、御霊会の「馬長(うまおさ)」です。

御霊会では行列が大人気でした。

平安時代後期の文献には、「四方殿上人、馬長童、巫女、種女、田楽各数百人…(略)…天下の贅沢はこれにすぎるものはない」「金銀錦繍、風流美麗のほどは記しきれない」と書かれています。

この馬長童とは、宮廷に仕える人か、洛中の裕福な家から選ばれた男性たち(童といっても大人です)。

馬に乗り、きらびやかに着飾って、さぞ美々しい姿だったことでしょう。

しかもこの時は50人以上!

清少納言の時代には何人だったのかはわかりませんが、いずれにしてもこれは見ものです。中には知り合いもいたでしょう。

葵祭の時も、行列を見ようと牛車が立て込んだ、なんて話が『源氏物語』に出てきますが、祇園御霊会でも、大勢の見物人の中に、清少納言もいたのかもしれません。

『年中行事絵巻』より 平安時代

『枕草子』(能因本)には、「心地よげなるもの…御霊会の馬長」と書かれています。

心地よげ、とは「気持ちよさそうなもの」「満足そうなもの」ということ。

さらに続けて「御霊会のふりはた、取り持たる者」もあげています。

馬長やふりはた持ちは、御霊会の行列の中でも「すっごく満足そう!気持ちいいでしょうねぇ」と清少納言が思ったくらい、華やかな、注目された役目だったことがわかりますね!

事件簿3 平清盛、大乱闘で○○の大ピンチ!

1147年の臨時祭(御霊会の翌日の祭)のことです。

当時まだ若かった平清盛が、田楽(楽の一団)を整えて祇園社の社頭に派遣した時、警固の武士と、祇園社に仕える神人(じにん)との間で乱闘が起き、放たれた矢が宝殿に刺さるという不祥事が起きてしまったのです。

まさに神をも恐れぬ所業です。

怒った祇園社側(延暦寺)は、父・忠盛と清盛を流罪にすべしと強訴するに至り、それを阻止するために朝廷側の兵が動員・配備されるなど、まさに大事件になりました。

事件は、朝廷と延暦寺との一大対決に発展してしまったのです。

え?なぜ延暦寺かって?

何を隠そう、祇園社は当初、祇園感神院といい、お寺の扱いだったのです。

当時は神仏習合といって、神も仏も同体とされていました。

神社にお坊さんがいたり、お寺にお社があったりするのは普通だったんです。

そして、本山と末寺の関係のように、延暦寺→日吉大社→祇園社という支配構造があったのです。

さて、朝廷側は延暦寺と駆け引きをしながら、清盛親子の処分を検討します。

意見も割れましたが、結果、清盛は何とか罰金刑ですみました。(しかし、しばらくは出世も止まることになります)。

さらに翌年2月、二人を庇護した鳥羽法皇が祇園御八講という行事をして祇園社側の不満をなだめ、父・忠盛は領地を寄進するということにまで発展しました。

いずれにしても、不祥事中の不祥事。

親子そろって流罪かもという大ピンチに、清盛も生きた心地がしなかったでしょうね。

…ということで、まずは古代編、いかがでしたか?

平安時代の祭の様子や事件を感じていただけたでしょうか。

祇園祭は、平安時代の末期には、庶民カルチャーが大好きな後白河法皇がドンドン寄付をして、より一層、華やかになっていきました。

このころから記録も多くなり、事件もさらにディープなものに…。

続きは鎌倉時代からの後編でお送りします。

金閣の将軍さま・足利義満や、織田信長も登場しますよ!

どうぞお楽しみに!

2019年祇園祭特集

祇園祭ってなんでやってんのん?長刀鉾稚児家 祇園祭への想い

神輿をかつぐ人だけのお弁当

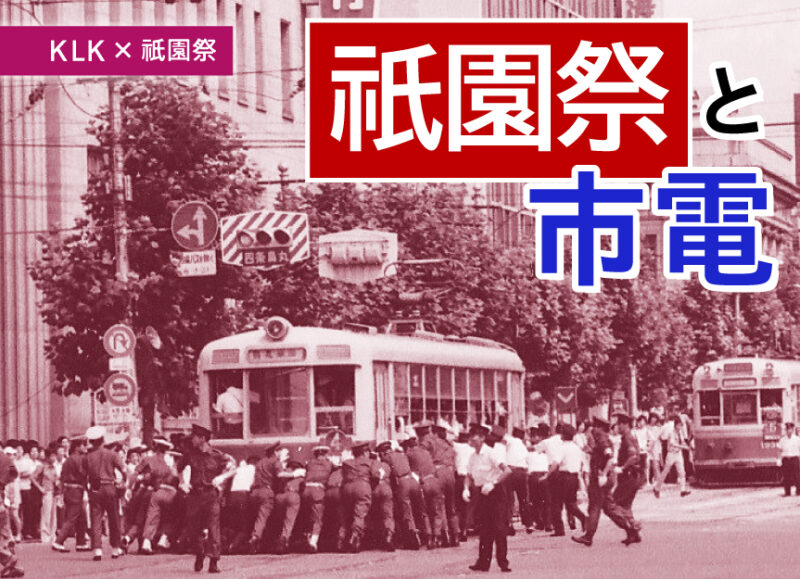

祇園祭と市電

納涼床の起源 神輿洗い

神輿の先陣をきる榊台

3分で読める「祇園祭ゆるゆる入門書」

僕は京都の銘竹問屋 Episode-6『祇園祭と竹』

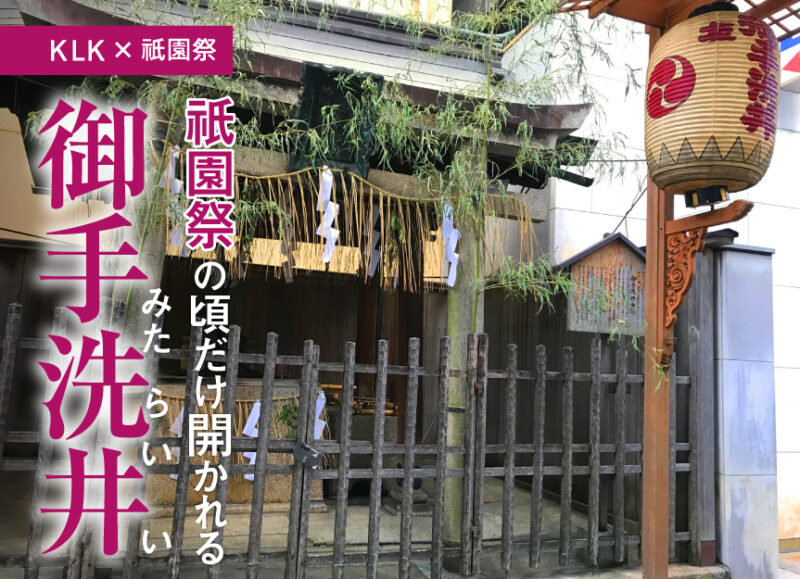

祇園祭の頃だけ、開かれる井戸

久世駒形稚児の素顔

風流「祝い提灯」について

京都ハレトケ学会『祇園祭と御大礼』

三条通の祇園祭

三若、四若、錦って?

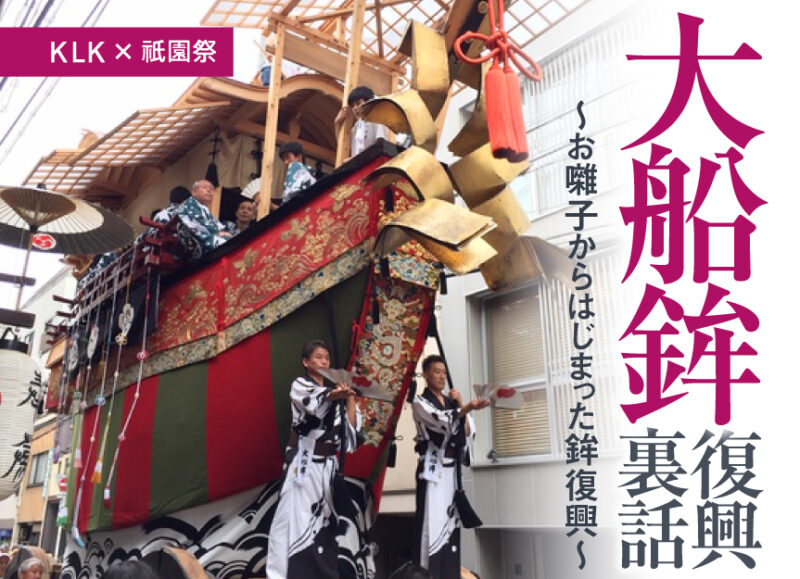

大船鉾復興裏話〜お囃子からはじまった鉾復興〜

嵐電 四条大宮駅前 ー 御神輿と丹波八坂太鼓 ー

【KLK×祇園祭】一番搾り 祇園祭デザイン誕生秘話

祇園祭「鷹山」について

錦の神輿 ー担ぎ手の熱い夜ー

神と人と街が交わる祭り「祇園祭」